課題番号:5002

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

(独)産業技術総合研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

地下水等総合観測による地震予測精度の向上

(3)最も関連の深い建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- ウ.東海・東南海・南海地域

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- イ.地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

- (3)地震・火山現象に関するデータベースの構築

- イ.地震・火山現象に関する情報の統合化

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ア.アスペリティの実体

- イ.非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-1)地震発生先行過程

- ア.観測データによる先行現象の評価

- イ.先行現象の発生機構の解明

(5)本課題の5か年の到達目標

紀伊半島~四国周辺に、8点の新規地下水等総合観測施設を整備して合計20点とする。東海・東南海・南海地震想定震源域の深部周辺で発生するM6-6.5相当の短期的ゆっくり滑りを準リアルタイムで検出するシステムの構築。短期的ゆっくり滑りに伴う地下水変化の検出とそのメカニズム解明、過去の南海地震前の地下水位低下メカニズムの推定。

(6)本課題の5か年計画の概要

・平成21-25年度:新規観測網(8点)の整備。短期的ゆっくり滑りや地震に伴う地下水・地殻変動の検出と解析。過去の南海地震前後の地下水変化・海水面変化等を系統的に調査する。

・平成22-24年度:短期的ゆっくり滑り自動検出システムの開発。

・平成24-25年度:短期的ゆっくり滑り活動度変化の把握。過去の南海地震前の地下水変化のメカニズム推定。

(7)平成21年度成果の概要

地下水等観測施設を2地点で整備し運用を開始した。平成21年8月の駿河湾地震時には、地下水観測データを提供し、東海地震発生可能性の議論の材料として用いられた。平成21年12月の伊豆半島東方沖群発地震では、地下水位の変動を検出して気象庁に提供し活動予測をおこなった。また、観測データを説明するマグマ貫入モデルを提示した。

地理調査所(現国土地理院)と水路局(現海上保安庁)の測量データを統合することで、四国太平洋沿岸の7地点において、1898年から1950年台ないし1970年台までの隆起・沈降の定量的な時間変化を再現した。

2001-2005年に、地震に伴う地下水変化の研究のために構築された16点の地下水観測点の内6点について2006年以降のデータを元に地震や地殻歪に対する感度の評価を行った。地震後の変化においては、歪変化より地震動の寄与の方が大きいことが示唆された。水文学的・地球化学的手法による地震予知研究についての第8回日台国際ワークショップを台湾成功大学で開催した。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 小泉尚嗣・高橋誠・松本則夫・佐藤努・大谷竜・北川有一・板場智史・梅田康弘・武田直人,2009,地下水等総合観測による東海・東南海・南海地震予測,地質ニュース,663,29-34.

- 大谷竜・小泉尚嗣・高橋誠・佐藤努・北川有一・板場智史・松本則夫,2010,東海・関東・伊豆地域における地下水等観測結果(2009年5月~2009年10月)(40) ,地震予知連絡会会報,83,370-382.

- 北川有一・板場智史・武田直人・小泉尚嗣,2009,地殻歪観測による短期的ゆっくり滑りのモニタリング ,地質ニュース,662,55-59.

- 北川有一・小泉尚嗣・高橋誠・佐藤努・松本則夫・大谷竜・板場智史・桑原保人・佐藤隆司・木口努・長郁夫,2009,近畿地域の地下水位・歪観測結果(2008年11月~2009年4月) ,地震予知連絡会会報,82,381-385.

- 北川有一・小泉尚嗣・高橋誠・佐藤努・松本則夫・大谷竜・板場智史・桑原保人・佐藤隆司・木口努・長郁夫,2010,近畿地域の地下水位・歪観測結果(2009年5月~2009年10月) ,地震予知連絡会会報,印刷中.

- 大谷竜・塚本斉・佐藤努・木口努・重松紀生・板場智史・北川有一・松本則夫・高橋誠・小泉尚嗣,2010,産総研地質調査総合センターにおける新GPS連続観測システム ,地質調査研究報告,61,57-74.

- 大谷竜・小泉尚嗣・高橋誠・松本則夫・佐藤努・北川有一・板場智史,2009,産総研地下水等総合観測網による東南海・南海地震で期待されるプレスリップの検出能力の事前評価 ,地質調査研究報告,60,511-525.

- Lai,W.-C., K.-C.Hsu, C.-L. Shieh,Y.-P. Lee, K.-C. Chung, N. Koizumi and N. Matsumoto,2010,Evaluation of the effects of ground shaking and static volumetric strain change on earthquake-related groundwater level changes in Taiwa,Earth Planets Space, in press.

- 松本則夫・小泉尚嗣・高橋誠・佐藤努・北川有一・板場智史・大谷竜,2009,東海・関東・伊豆地域における地下水等観測結果(2008年11月~2009年4月)(39) ,地震予知連絡会会報,82,329-335.

- 小泉尚嗣,2009,地下水等総合観測による巨大地震予測 ,日本地球惑星科学連合ニュースレター,5,2,3-5.

- Itaba,S., N. Koizumi, N. Matsumoto and R. Ohtani,2010,Continuous observation of groundwater and crustal deformation for forecasting Tonankai and Nankai earthquakes in Japan,Pure Appl.Geophys., 167,8/9,in press.

(9)平成22年度実施計画の概要

紀伊半島から東海の範囲で発生する短期的スロースリップを、新規観測網でモニタリングし、気象庁や防災科研等と協力して解析する。 (a)新規観測網における通常時の地下水変化や地殻変動の把握と(b)短期的SSEに伴う地下水・地殻歪変化の検出を行なう。また、(c)短期的SSEのモニタリングから(d)深部低周波微動検出とリンクさせた短期的SSEの自動検出システムの開発に着手する。他方、紀伊半島・四国の観測データによって東海地震予知精度を向上させるための協議を気象庁と開始する。

四国太平洋沿岸部において、1946年南海地震前の地下水変化、海水面変化に関する証言を収集する。証言による水位変化を地殻の上下変動に換算し定量化するため、地震前に変動が認められた井戸の水位及び港湾内での水位・水深を測定すると共にそれぞれの変動も観測する。また、それらの証言に基づく水位変動・地殻変動と、産総研の観測点における実際の観測データや地質的手法によって推定される地殻変動との比較を行ない吟味する。

平成22年9月に産総研で水文学的・地球化学的手法による地震予知研究についての第9回日台国際ワークショップを行なう。台湾に構築した16点の地下水観測点の中の6点については観測点の評価を終えたので残り10点についての評価作業も行なう。花蓮および台湾東部、台湾南部の観測点についてより詳細な解析に着手する。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

活断層・地震研究センター 地震地下水研究チーム

他機関との共同研究の有無

有

気象庁、防災科学技術研究所、名古屋大学、京都大学、鳥取大学、神奈川県温泉地学研究所、台湾成功大学等(11)問い合わせ先

- 部署名等

活断層・地震研究センター地震地下水研究チーム - 電話

029-861-3656 - e-mail

tectono-h1@m.aist.go.jp - URL

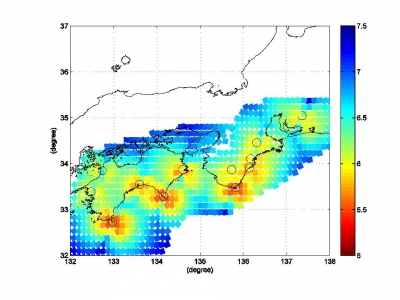

18-20年度に整備した12点による短期的スロースリップ検知能力

平成21年度に新規整備した2点(安濃・須崎)を加えた短期的スロースリップ検知能力

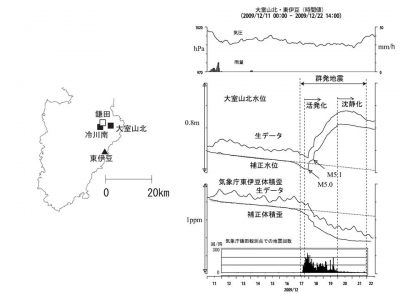

2009年12月の伊豆半島東方沖群発地震前後の伊東市周辺における地下水位変化

伊豆半島東部の産総研大室山北地下水位観測点は、1994年10月の観測開始以来、伊豆半島東方沖群発地震前に水位の低下を何度も生じており、 群発地震の原因であるダイク(岩脈)の地下深部からの貫入による地殻変動(ここでは体積変化)を、ダイクが群発地震を引き起こす前に検出していると考える と説明できる。過去の活動では、気象庁の東伊豆体積歪観測点で、体積歪が一貫して減少(縮む)のに対し、大室山北では当初水位の低下(体積膨張)で始まる が、震源が浅くなって地震活動が活発化するとともに水位が上昇する(体積圧縮)傾向が認められる。これは、貫入ダイクの先端の深さに関係なく東伊豆は圧縮 領域だが、大室山北観測点の場合は、ダイクの先端深さが浅くなると体積膨張の領域から圧縮領域になることで説明出来る。今回の活動でもそのような変化が認 められ、地震の活動予測に有効であった。