課題番号:5006

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

(独)産業技術総合研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

連動海溝型地震の履歴とメカニズム解明

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- オ.地震発生サイクルと長期地殻ひずみ

(4)その他関連する建議の項目

(5)本課題の5か年の到達目標

・南海トラフ

沿岸域において地形、地質の調査を行い、史料の情報などと併せ、過去に海域で発生した地震の時期とそれに伴うに伴う地殻変動や津波浸水域を解明する。特に連動型地震と考えられている宝永地震については、同じような連動型地震の発生履歴を解明すると共に、断層モデルを提案する。

・日本海溝

日本海溝中部で明らかになった連動型地震(貞観地震)による津波の浸水履歴地図を公表するとともに、同海溝の北部及び南部でも発生する可能性があるかどうかを検証するため、沿岸域で津波堆積物及び地殻変動調査を実施し、連動型地震の履歴解明と断層モデルの構築を試みる。

・連動性評価と地殻変動サイクルの解明

千島海溝において明らかになっている約500年間隔の連動型地震サイクルに伴う地殻変動サイクルを地形・地質調査によって明らかにする。その結果に基づいて、長期的な切迫性評価が可能かどうかを検討する。また、海外で知られている連動型巨大地震についても同様の調査を実施し、日本の連動型地震と比較する。

(6)本課題の5か年計画の概要

南海トラフでは、地殻変動の解明と津波堆積物の調査研究を平成21年度から24年度にかけて駿河湾、東海地方、紀伊半島、四国地方で実施し、宝永地震と同じタイプの連動型地震の発生履歴を解明する。その後25年度を目処に宝永地震の断層モデルを提案する。

日本海溝では、平成23年頃までに三陸海岸を中心とした地域で、その後25年度までに福島県以南の海岸線で津波堆積物などの調査を実施し、連動型地震の履歴解明と断層モデルの構築を試みる。さらに、千島海溝では、すでに明らかにされている500年間隔の連動型地震に関連した地震間地殻変動のパターンの変化を解明し、連動型地震の発生メカニズムを提案する。

(7)平成21年度成果の概要

北海道東部では、これまでに報告されている後期完新世の離水過程を詳細に検討するため、厚岸地方で採取された堆積物試料の放射性炭素年代を詳細に検討した。

日本海溝沿いでは、巨大津波の再来間隔をより詳細に復元するため、仙台市と山元町において大型ジオスライサーの採取を行った。採取した試料は、堆積構造などから津波堆積物を認定し、その上下の地層から放射性炭素年代を得た。南相馬市と富岡町においても大型ジオスライサー調査を行い、津波堆積物の認定と年代の推定を行った。南相馬市において得られた試料については、津波に伴った相対的海水準変動の有無を微化石群集の変化から検討した。

相模トラフ沿いでは、元禄地震より古い関東地震の履歴を復元するため、相模湾沿岸において既存コアの年代測定などを行った。館山平野では、津波堆積物の可能性がある砂層が、1300AD頃・1100AD頃・900AD頃の3枚認められた。

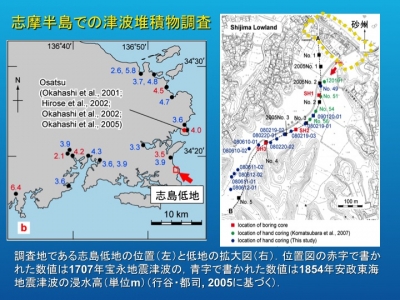

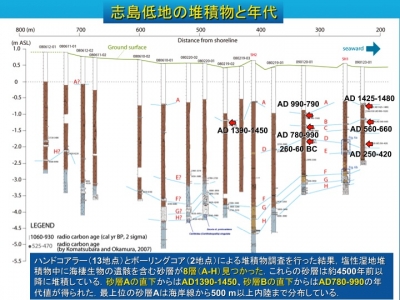

駿河湾から四国にかけての南海トラフ沿いでは、津波と地殻変動の履歴を復元するため、静岡県富士市および牧之原市、浜名湖周辺、三重県志摩市においてコア試料の検討を行った。富士市では、昨年までに明らかにした過去1500年間の水位上昇イベントについて、より詳細な年代対比を試みた。その結果、イベントの一部が歴史地震に相当する可能性があることがわかった。牧之原市では、ボーリングコアと遺跡発掘データに基づいて過去約5000年間の地殻変動の特徴を検討した結果、地震隆起はほとんど蓄積していないことが明らかになった。浜名湖周辺では、海溝型地震に伴う地殻変動と津波の痕跡を調査し、3400年前頃の津波堆積物を見出した。三重県志摩市では、採取されたコア試料に関して年代測定を行ったところ、約4000年前から約500年前までの間の地層中に、津波堆積物が少なくとも8層挟まれていることが分かった。それらの内2-3層は地震・津波の記録がある時代に堆積している。これらの砂層と津波の歴史記録との対比を可能にするため、より詳細な年代測定と簡易ボーリングによる補足調査を行った。

タイにおいては、津波による土砂移動の数値計算モデルを改良するため2004年スマトラ沖地震が残した津波堆積物の粒度・層厚の分布を詳細に検討した。また、津波堆積物中の微化石群集を明らかにし、得られた結果を国際誌に発表した。

インドネシアではスマトラ島北部、アチェ州において津波浸水履歴を明らかにするための堆積物調査を行った。その結果アチェ州北部バンダアチェ近郊と西部チャラン近郊で古津波堆積物の可能性がある砂層を発見した。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Sawai, Y., Jankaew,K., Martin, M.E., Choowong, M., Charoentitirat, T., Prendergast, A. (2009) Diatom assemblages in tsunami deposits associated with the 2004 Indian Ocean tsunami at Phra Thong Island, Thailand. Marine Micropaleontology, 73, 70-79.

- Fujino, S., Naruse, H., Matsumoto, D., Jarupongsakul, T., Sphawajruksakul, A., Sakakura, N., (2009) Stratigraphic evidence for pre-2004 tsunamis in southwestern Thailand. Marine Geology, 25-28.

- 藤野 滋弘・木村 治夫・宍倉正展・小松原 純子・澤井 祐紀・行谷 佑一(2009)三重県志摩半島における古津波堆積物調査,日本地質学会第116年学術大会.

(9)平成22年度実施計画の概要

千島海溝南部の連動型巨大地震に伴った地殻変動を復元するため、低地帯において相対的海水準変動の連続的な復元を試みる。日本海溝沿いの連動型海溝型地震と推定される貞観の地震について、津波浸水域と地殻変動の復元に関する地質学的調査を継続し、それまでに得られた地質学的調査の結果を説明するような断層モデルをコンピュータシミュレーションによって推定する。南海トラフで発生する海溝型地震の多様性を解明するため、駿河湾から四国にかけての南海トラフ沿いにおいて津波堆積物と地殻変動復元に関する調査を継続する。スンダ海溝沿いにおける海溝型地震の履歴解明のため、インドネシア沿岸などで津波堆積物や地殻変動復元に関する調査を実施する。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

活断層・地震研究センター 海溝型地震履歴研究チーム

他機関との共同研究の有無

有

東京大学地震研究所、北海道大学、秋田大学、東北大学、新潟大学、防災科学技術研究所、名古屋大学、米国ペンシルヴァニア大学、インドネシア科学院、タイ 南部気象センター、Indian Institute of Technology、16名

三重県志摩半島における津波堆積物調査地点(藤野ほか,2009)

志摩半島志島低地で得られた堆積物の柱状図(藤野ほか,2009)