課題番号:6017

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

国土地理院

(2)研究課題(または観測項目)名

GPS解析技術の高度化

(3)最も関連の深い建議の項目

- 3.新たな観測技術の開発

- (2)宇宙技術等の利用の高度化

- ア.宇宙測地技術

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- ア.日本列島域

- イ.地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

- ウ.東海・東南海・南海地域

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-2)火山噴火準備過程

- ア.マグマ上昇・蓄積過程

(5)本課題の5か年の到達目標

1) GPSの1秒間隔データを用い、地震前後や火山噴火過程等、高速に進行する地殻変動について、その時間推移を準実時間で把握する技術の高度化を図る。GPSによる地殻変動観測の高精度化のため、季節依存成分の定量的補正手法、電離層及び大気による遅延誤差の補正手法、及び非潮汐海洋質量による荷重変形補正手法について、それぞれ高度化を図る。GPS、水準測量、潮位観測、衛星海面高度計等の各種測地的データを統合し、上下変動情報抽出の高精度化を目指す。また、他機関のGPS データを国土地理院の運用するGPS連続観測網(GEONET)と共通の基盤で取り扱えるように統合解析の技術を開発する。

2) 地震、火山噴火等におけるGEONETによる地殻変動監視の時間分解能の向上を図る。

(6)本課題の5か年計画の概要

1) GPS時系列データに含まれる季節的誤差について、補正手法を構築する。

平成21~24年度において、数値気象モデルを用いて、GPSによる地殻変動観測に含まれる時間・空間スケールの小さな大気擾乱による遅延誤差の影響を明らかにする。また、数値気象モデルを用いた大気遅延誤差の軽減効果について評価を行う。

上下変動監視に関係する、験潮、GPS、水準測量、ジオイド等の観測・モデルについて、それぞれの精度向上を図るとともに、相互比較を通じて整合性の評価および改善を図る。

平成21~23年度において、一周波受信機を含む任意のGPS観測データをGEONETの解と整合させて解析を行うGPS統合解析技術の開発を行う。

2) 地震、火山噴火等におけるGEONETによる地殻変動監視の時間分解能の向上を図る。GEONETにより取得される1秒データを用い、地震発生前後及び火山噴火過程において、1秒の時間分解能で地殻変動の時間的な変化を安定して監視することができるように、解析技術を高度化する。

(7)平成21年度成果の概要

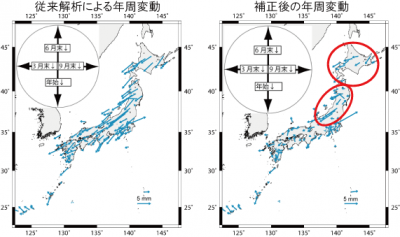

GEONET観測点の座標時系列の上下成分について、大気荷重による変形効果を観測データレベルで補正する手法を開発し、その補正に加え、既報告の電離層遅延高次効果、非潮汐性海洋荷重、大気遅延量の誤推定に起因するみかけの変動を補正した結果、積雪による荷重変形を明瞭化することに成功した(図)。気象庁メソ客観解析モデルを用いたGPS測位解析シミュレーションを行って、既存のマッピング関数で吸収しきれない大気ノイズの影響を見積もり、それが、上下成分の誤差に寄与していることを明らかにした。

時間・空間スケールの小さな大気擾乱のGPS観測への影響を調査するため、気象庁メソ客観解析モデルよりも空間分解能の高い数値気象データを用いてGPS観測の誤差の再現実験を行った。その結果、GEONETで観測された座標解に見られる誤差の特徴との良い対応が認められ、小スケールの大気擾乱が現実にGPS観測に誤差を生じる場合があり、そのような場合についてGPS観測の誤差診断における高分解能な気象モデルの利用可能性を示唆する結果を得た。

験潮観測について潮汐と大気圧応答のモデル化を行い、潮位の経年的変化成分を推定した。また、験潮場に設置されたGPS観測点について、大気・海洋荷重変形の影響を考慮したGPS解析を実施し、上下座標解を再推定した。

他機関のGPSデータをGEONETと共通の基盤で取り扱うためのGPS統合解析技術に関して、対象とするGPS観測点で2周波観測が得られる場合について、GEONETのルーチン解析における網結合のノード点との間で基線を形成し、当該ノード点においてルーチン解析から得られた座標値と大気遅延パラメータを適用して解析する手法を考案した。この手法を適用して評価した結果、ルーチン解とほぼ同等の座標解が得られることを確認した。

後処理キネマティックGPS解析におけるマルチパスの影響について、マルチパス補正マップを用いた補正手法を試作した。また、その解析において、数値気象モデルから計算された対流圏遅延量を先験的情報として導入する手法を試作した。

以上の成果は計画に沿ったものである。(宇宙測地研究室)

現在使用している1秒データ解析ソフトウェア(rtNet)に加えて、別のソフトウェア(RTD)を導入した。両ソフトウェアの解析結果を比較することで精度検証を行った。(地殻監視課)

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 畑中雄樹,2009,GEONETのルーチン解を基盤とするGPS統合解析について,日本測地学会大112回講演会要旨集,3-4.

- 石本正芳・宗包浩志,2009,数値気象モデルを用いた測位誤差シミュレーションについて,地球惑星科学連合大会2009年大会予稿集,D107-P008.

- Munekane, H. and J. Boehm, 2010, Numerical simulation of troposphere-induced errors in GPS-derived geodetic time series over Japan, J. Geod., 84(7), 405--417, doi:10.1007/s00190-010-0376-4. (宇宙測地研究室)

(9)平成22年度実施計画の概要

高分解能数値気象データ作成システムを構築し、作成された数値気象データを用いて小スケールの大気擾乱と測位誤差の関連性を調査する。験潮観測から得られる経年的な潮位変化と、海面高度計により得られる験潮場における経年的海面高変化、験潮場に設置されたGPS観測点の経年的潮位変化を相互比較し、整合性を評価する。GPS統合解析手法に関して、1周波GPS受信機の観測点を対象とした解析に必要な電離層補正手法を開発する。後処理キネマティックGPS解析における、マルチパス補正マップを用いた補正手法および数値気象モデルによる対流圏遅延量の導入手法について、引き続き手法の改良および評価を実施する。(宇宙測地研究室)

解析技術向上のため、2つの1秒データ解析ソフトウェアを用いた解析結果の比較を引き続き行うとともに、地震、火山噴火等の緊急時における解析手法のあり方について検討する。(地殻監視課)

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

地理地殻活動研究センター宇宙測地研究室、測地観測センター地殻監視課

他機関との共同研究の有無

無

(11)問い合わせ先

- 部署名等

地理地殻活動研究センター 研究管理課 - 電話

029-864-5954 - e-mail

eiss@gsi.go.jp - URL

補正前後のGEONET観測点の座標時系列の上下成分年周変動

補正前(左)、補正後(右)の座標時系列の上下成分年周変動を示す。矢印の大きさが振幅、向きが、沈降が最大となる時期を表す。補正を行うことにより、ほとんどの点で年周変動の振幅が小さくなり、積雪による荷重変形(赤丸で囲った部分)が明瞭化された。