課題番号:7002

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

気象庁

(2)研究課題(または観測項目)名

震源決定精度の向上

(3)最も関連の深い建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- ア.日本列島域

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- ウ.東海・東南海・南海地域

(5)本課題の5か年の到達目標

観測点高度を考慮した震源決定の導入の調査および検討

地震多発時の震源自動決定アルゴリズムの検討

三次元速度構造による震源計算の検討

海底地震計を含めた観測点補正値の検討

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21-22年度においては、地震多発時の震源自動決定のアルゴリズムを検討する。観測点高度の導入については、プログラム開発に着手する。

平成23-24年度においては、観測点高度の導入および地震多発時の震源自動決定アルゴリズムのヒートランを目指す。

平成25年度においては、上記、結果の評価を実施する。

三次元速度構造による震源計算については、事例の蓄積を待って評価。

(7)平成21年度成果の概要

・観測点高度を考慮した震源決定手法の検討、開発

観測点高度を考慮した震源計算の手法を検討した。まず、波線追跡法を用いる事で、観測点高度の影響を震源計算に反映させた。結果として、全体的に震源が浅くなるという傾向が見られた。

観測点高度を考慮した震源計算をルーチン業務で利用するためには、震源計算を高速化する必要がある。そこで、観測点ごとに走時表を作成し、それを震源計算に用いる事とした。走時表は、JMA2001(上野他,2002)を元に層厚1kmの成層構造を仮定して、観測点ごとに算出した。また、この観測点ごとの走時表を用いた震源計算を行うための震源計算プログラムを開発した。

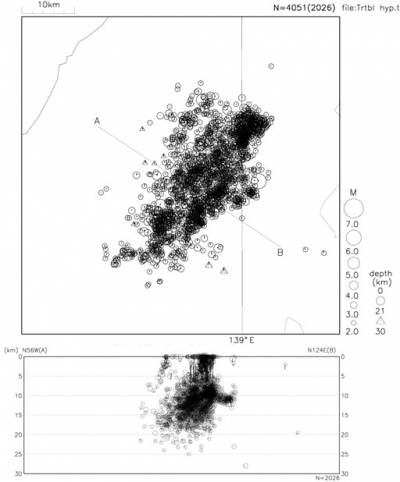

この手法で、新潟県中越地方の地震について震源再決定を行った。震源計算に要した時間については、波線追跡法に比べ大幅に時間が短縮された。求められた震源について一元化震源と比べると、全体的に震源が浅くなり、波線追跡法で求めた震源と同様の傾向が得られた。(図1)

・三次元速度構造による震源計算の事例調査

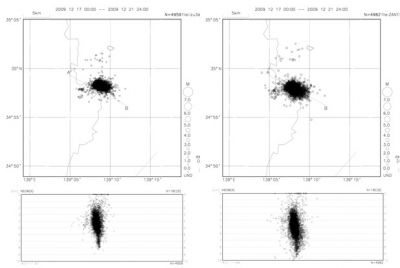

昨年度、伊東沖OBSについて三次元速度構造インバージョンを用いた観測点補正値の検討を行った。その際に求められた三次元速度構造を利用して、2009年12月17日から21日にかけて活発になった伊豆半島東方沖の一連の地震について、震源再決定を行った。

一元化震源と比べ、明らかにばらつきが小さくなり、シャープな震源分布となった。また、深さが8~10kmに決まっていた震源が、三次元速度構造による震源計算では8km以浅にまとまった。(図2)

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

(9)平成22年度実施計画の概要

・地震多発時の震源自動決定アルゴリズムの検討、開発

・観測点高度を考慮した震源決定のための走時表の作成(全国分)

・三次元速度構造による震源計算の事例調査

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

気象庁地震火山部

他機関との共同研究の有無

無

(11)問い合わせ先

- 部署名等

地震火山部管理課 地震調査連絡係長 - 電話

03-3212-8341(内線:4514) - e-mail

jmajishin_kanrika@met.kishou.go.jp - URL

観測点高度を考慮した震源と一元化震源の比較

2004年新潟県中越地方の地震(M2.0以上) (プロット:観測点高度を考慮した震源/線の先:一元化震源)

三次元速度構造による震源と一元化震源の比較

2009年12月17日~21日の伊豆半島東方沖の地震 (左:三次元速度構造による震源/右:一元化震源)