課題番号:7012

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

気象庁

(2)研究課題(または観測項目)名

震源精度向上と地震活動情報の高度化に関する研究

(3)最も関連の深い建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (2)地震・火山現象に関する予測システムの構築

- (2-1)地震発生予測システム

- ウ.地震活動評価に基づく地震発生予測

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- ア.日本列島域

(5)本課題の5か年の到達目標

3次元地震波速度構造を用いた震源の高精度決定手法を開発する。

地震活動の特徴抽出による地震活動度および地震発生確率の評価を行う。

(6)本課題の5か年計画の概要

全国的に、より高精度に推定された震源分布を得るべく、これまで気象研究所において調査を進めてきた3次元地震波速度構造を用いて震源計算を行う手法を開発する。その際に、計算の高速度化に関する開発や地殻構造の特徴把握に関する調査も行う。また、観測点の不足している海域については、自己浮上式海底地震計よる観測を行い、震源位置の参照データを得る。

最新のデータを解析し、b値の地域性を明らかにすることにより、現在の活動度の特徴をより反映させた予測モデルを作成する。応力変化と地震活動変化を結びつける物理モデルの評価を行い、地震活動予測への適用可能性を調査する。また、相似地震などの繰り返し地震について、統計的特徴を精査することにより、地震発生予測モデルを構築する。

(7)平成21年度成果の概要

・これまでに推定した速度構造を元にして、観測点毎の3次元走時表の作成を行った。また、走時表計算おいて、波線追跡法では隣接するグリッド間で走時に段差を生ずる場合があるという欠点を補うために、波面追跡走時計算法を取り入れた。

・海底地震観測により、東南海ケーブル式海底地震計設置域におけるより正確な震源位置を把握した。

・地震の規模別頻度分布をGutenberg-Richter(G-R)式および改良G-R式で近似する手法を基に,日本の深さ30km以浅でM5.0以上の地震が発生する確率を算出するモデルを試作し、地震発生予測検証実験(日本版CSEP)に参加した。

・静岡県西部で発生した群発地震活動について、潮汐による応力変化と地震活動度変化の関連性について調査した。

・相似地震について基本的統計モデルを開発し、事前予測と観測データによる検証を開始した。

・メカニズム解分布の変化の統計的検出手法を開発した。また、自動メカニズム解の評価も行った。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 碓井勇二・青木重樹・林元直樹・下山利浩・野坂大輔・吉田知央, 2010, CMT解析の自動処理とその高度化, 験震時報, 印刷中.

(9)平成22年度実施計画の概要

・これまでの調査で問題点が明らかになった初期速度構造を再構築する。

・a値およびb値から地震の発生確率を求める。

・応力と地震の関連性の既存モデルによる評価を行う。

・相似地震等の基礎的統計モデルの作成を行う。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

地震火山研究部

他機関との共同研究の有無

無

(11)問い合わせ先

- 部署名等

気象研究所企画室 - 電話

029-853-8536 - e-mail

ngmn11ts@mri-jma.go.jp - URL

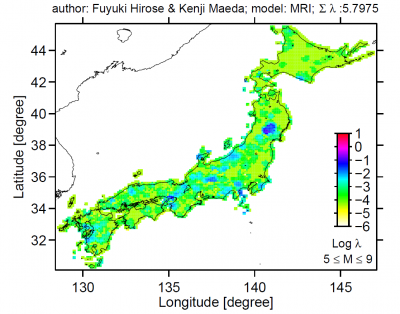

図1 気象研の地震発生予測モデル(MRIモデル)によって予測された2009年1月1日~2009年12月31日(1年間)における日本陸域下深さ30 km以浅,M≧5.0の地震の発生率(Report on earthquake forecast models registered to the 1st CSEP experiment for Japanより抜粋).

本モデルは,地震の規模別頻度分布をGutenberg-Richter (G-R)式[Gutenberg and Richter (1944)]および改良G-R式[Utsu (1974)]で近似する手法をベースに,過去に発生した地震の発生個数に基づいて地震発生率を予測するモデルである.1965年1月~2008年12月(44年間)の気象庁カタログから地震検知能力を考慮して補正したデータセットを用いた.