課題番号:7022

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

気象庁

(2)研究課題(または観測項目)名

気象観測技術等を活用した火山監視・解析手法の高度化に関する研究

(3)最も関連の深い建議の項目

- 3.新たな観測技術の開発

- (2)宇宙技術等の利用の高度化

- イ.リモートセンシング技術

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-3)火山噴火過程

- イ.噴火の推移と多様性の把握

- 3.新たな観測技術の開発

- (2)宇宙技術等の利用の高度化

- ア.宇宙測地技術

(5)本課題の5か年の到達目標

気象レーダー等のリモートセンシング技術を用いた噴煙観測手法や空振観測等から、噴火発生やその規模を迅速に検知する手法を開発するとともに、移流拡散モデルによる降灰予測手法に用いる初期値の改善を行う。

火山性震動の客観的・定量的な処理手法の開発によって、火山異常をより迅速・正確に把握するための監視・データ解析技術を開発する。また、干渉SARによる地殻変動観測について、気象の影響の除去手法を開発する。

(6)本課題の5か年計画の概要

気象レーダーや紫外線によるSO2カメラを用いたリモートセンシング技術による噴煙観測手法について研究し、噴火の検知力の評価や噴煙の動力学的研究を行う。その上で得られた成果をもとに、移流拡散モデルによる降灰予測における噴煙モデルをより現実的なものに改善する等の技術開発を行う。

降灰予測における初期値改善に資するための空振データの解析手法等監視・データ解析技術を開発する。さらに、空振観測において大きな障害となる気象ノイズの除去手法として、空振計アレイによる空振の検知や空振源推定に関する手法を開発する。

干渉SARによる地殻変動観測における地形や水蒸気量の時空間分布の変化による観測データへの影響を評価し、その補正手法を開発する。また、火山性震動多発時の処理手法等、火山観測データの客観的・定量的な処理手法の開発によって、噴火や火山異常をより迅速・定量的に把握するための監視・データ解析技術を開発する。

(7)平成21年度成果の概要

降灰予測及び火山灰拡散予測手法に用いる噴煙、移流拡散モデルの改善を進め、そのために、既存の気象レーダー等で捉えられた火山噴煙の解析、噴煙の力学的予測モデルのプロトタイプの開発、空振アレイ観測に向けた異なる機種の空振計の比較観測を実施した。

・降灰予測に用いているメソ版移流拡散モデルにおいて、降灰量の換算方法を高分解能化して、過去事例で検証した。

・長野レーダーによる浅間山の噴煙エコーを解析し、エコー頂高度を利用した降灰量の予測を検証した。

・種子島および鹿児島空港レーダーによる桜島の噴煙エコーを解析した。

・非静力学モデルによるSarychev Peak火山の噴煙シミュレーションを実行した。

・桜島において空振比較観測を開始した。

・ALOS/PRISMデータによって全国の噴気活動の規模評価を行った。

・干渉SARの水蒸気ノイズ補正処理方法を検討し、補正処理に必要な高解像度非静力学モデルによる数値予報GPVの作成環境を構築した。

・火山性地震のスペクトル的性質からその波形タイプを客観的に分類する手法を開発した。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Shimbori, T., Y. Aikawa, N. Seino, 2009: Operational implementation of the tephra fall forecast with the JMA mesoscale tracer transport model. CAS/JSC WGNE Res. Activ. Atmos. Oceanic Modell., 39, 0529-0530.

(9)平成22年度実施計画の概要

・既存の気象レーダーによる噴煙の動力学的研究を行う(主として鹿児島空港気象ドップラーレーダー)。

・過去の観測事例をもとに降灰予測に用いる噴煙、移流拡散モデルの開発・改良を行う。

・火山灰拡散予測に用いる全球版移流拡散モデルの開発を行う。

・空振アレイによる噴火の観測を開始する。

・SO2カメラによる噴煙の試験観測を行い、SO2放出量を定量的に評価する手法を開発する。

・干渉SARデータの水蒸気ノイズについて、高解像度非静力学モデルの数値予報GPVを用いた水蒸気量の時空間分布の変化によるノイズの補正手法のプロトタイプを開発する。

・火山性震動の客観的分類手法を活動的火山の火山性地震や微動に適用して、活動との関係を検討する。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

地震火山研究部

他機関との共同研究の有無

無

(11)問い合わせ先

- 部署名等

気象研究所企画室 - 電話

029-853-8536 - e-mail

ngmn11ts@mri-jma.go.jp - URL

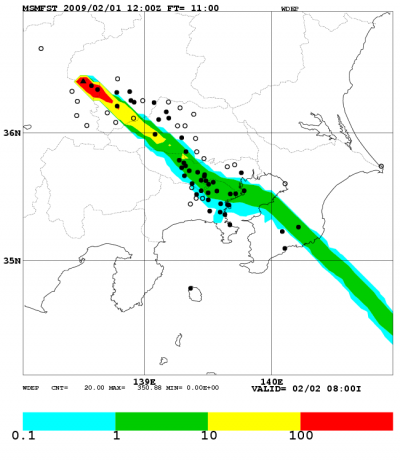

噴煙エコー頂高度を利用した2009年2月2日1時51分浅間山噴火に伴う降灰量の予測と降灰分布の比較

●は降灰が観測された主な地点,○は降灰が観測されなかった主な地点,ハッチは8時までの予想降灰量(g/m<sup>2</sup>)を示す.長野レーダーで観測された噴煙エコー頂高度を基に火口縁上3500 mの噴煙モデルで計算した結果,予想降灰域および降灰量は当日発表された降灰予報と比べて改善した.

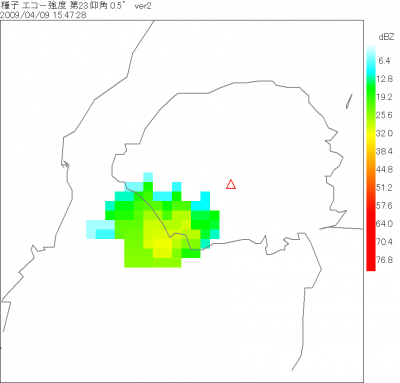

2009年4月9日15時31分桜島昭和火口噴火に伴い種子島気象ドップラーレーダーで観測された噴煙エコーの一例

15時47分に仰角0.5°(桜島上空でのビーム中心標高約2 km)で観測されたPPIのエコー強度(dBZe)を示す.種子島レーダーでは15時37分~16時07分に噴煙エコーが観測された.15時42分~47分には標高6 km以上のエコー頂高度が解析され,鹿児島地方気象台の遠望観測による噴煙高度火口縁上4000 m以上と整合した結果が得られた.