課題番号:7023

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

気象庁

(2)研究課題(または観測項目)名

東海地震予知技術と南海トラフ沿いの地殻活動監視技術の高度化に関する研究 -地震発生シミュレーション技術の高度化-

(3)最も関連の深い建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (2)地震・火山現象に関する予測システムの構築

- (2-1)地震発生予測システム

- ア.地殻活動予測シミュレーションとデータ同化

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- イ.地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

(5)本課題の5か年の到達目標

東海地震および東南海・南海地震の発生に先行する地殻変動等の予測技術を開発する。

(6)本課題の5か年計画の概要

東海地震の発生について対象領域を南海トラフまで拡大した地震発生シミュレーションにより、スロースリップに影響を及ぼしている広域の応力場の影響も新たに評価し、スロースリップのすべり量のより精度の高い再現やそれに伴う地震活動変化への影響評価を目指す。さらに、スロースリップと東海地震発生との関係を明らかにする。

また、南海トラフ沿いの地震発生シミュレーションを行い、東海地震、東南海・南海地震の発生に先行して現れると見込まれる地殻変動や地震活動変化等について、大地震の発生様式の違いに応じていくつかのパターンごとにその大きさや地震の発生時期との関係を評価する。

(7)平成21年度成果の概要

東海地震、東南海地震、南海地震の想定震源域を含んだ計算領域である南海トラフ沿いの広域のシミュレーションモデルのメッシュサイズをこれまでの10kmから7kmに細密化するとともに、東海地域の計算領域でのスロースリップの再現に成功したモデルを組み入れることにより、広域の応力場の影響を考慮した東海地域のスロースリップのモデル化を行うことができ、計画どおり進捗した。その結果、南海トラフ沿いの巨大地震の発生と東海地域のスロースリップの発生を同時にシミュレーションすることが可能となった。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 弘瀬冬樹,前田憲二,高山博之, 2009, 南海トラフ沿い巨大地震の破壊開始点および発生時期の推定-フィリピン海スラブの3次元沈み込み形状を用いた地震発生シミュレーション-. 月刊地球, 31(5), 255-263.

- 弘瀬冬樹・前田憲二・高山博之, 2009, 東海地域の長期的スロースリップイベントおよび地震サイクルの再現の試み. 地震2, 62, 67-84.

- 木村-洋・前田憲二・弘瀬冬樹,2010, 1935年および1965年の静岡地震による東海地震の発生時期への影響,験震時報,73,165-168.

(9)平成22年度実施計画の概要

東海地域においては、前回の東南海地震(1944年)で東海地震が連動して発生しておらず、東海地震の想定震源域付近では依然として応力が高まった状態を保っていると考えられ、その状況をモデルへ反映させることが重要である。東南海地震発生時に東海地震の想定震源域まで破壊が及ばない状況の再現方法についてさらに検討を加え、モデルの改良を行う。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

地震火山研究部

他機関との共同研究の有無

無

(11)問い合わせ先

- 部署名等

気象研究所企画室 - 電話

029-853-8536 - e-mail

ngmn11ts@mri-jma.go.jp - URL

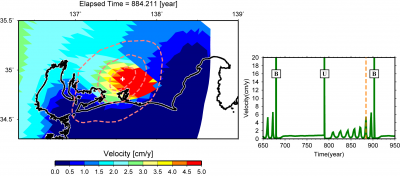

図1.シミュレーションで再現された東海地域の長期的スロースリップイベント.

(左図)フィリピン海プレート境界面上のすべり速度分布のスナップショットを示す.青い領域は陸のプレートとフィリピン海プレートが固着している領域,赤い領域はすべっている領域を表す.破線で囲まれた領域はGPS解析から推定された2001年~2005年の東海スロースリップのすべり速度で,内側から5 cm/year,3 cm/year,1 cm/yearをそれぞれ示す[国土地理院 (2007)].(右図)左図の+の点におけるすべり速度の時間変化を示す.破線は左図の時刻を示す.BおよびUは東海地域が割れた場合と割れ残った場合をそれぞれ示す.スラブの脱水が特に盛んであると推測される[Hirose et al. (2008b), Matsubara et al. (2008)]浜名湖直下に,局所的に小さな有効法線応力と特徴的すべり量を与えて,東海スロースリップを再現した.