課題番号:8006

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

海上保安庁

(2)研究課題(または観測項目)名

海底地殻変動観測

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ア.アスペリティの実体

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- イ.地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

- ウ.東海・東南海・南海地域

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- イ.非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

- 3.新たな観測技術の開発

- (1)海底における観測技術の開発と高度化

- ア.海底地殻変動観測技術

- ウ.海底実時間観測システム

(5)本課題の5か年の到達目標

プレート境界近傍で発生する地震の震源と発震機構解を高精度で推定することにより、アスペリティ周辺のプレート内応力状態の空間変化を明らかにするため、GPS-音響測距結合方式による海底地殻変動観測を継続するとともに高度化を進め、効率的で安定した計測技術の開発を行う。

(6)本課題の5か年計画の概要

引き続き、宮城沖地震、東南海・南海地震等の海溝型地震の発生が想定される海域において、海底地殻変動観測を継続するとともに、観測技術の開発・高度化を図る。

(7)平成21年度成果の概要

既設の海底基準点において海底地殻変動観測を実施した。また、「熊野灘」および「釜石沖」に設置している海底基準点において海底局の更新作業を実施した。

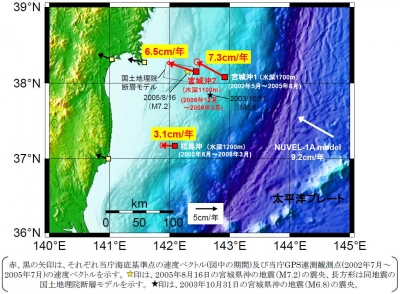

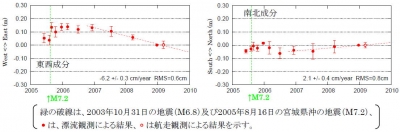

日本海溝沿いに設置している海底基準点においては、「宮城沖1」、「宮城沖2」及び「福島沖」の各海底基準点における最近の結果について、地震予知連絡会等で報告した。特に「宮城沖2」海底基準点においては、2005年6月から2009年3月までの観測結果から、2005年8月16日宮城県沖の地震(M7.2)によるひずみの開放から蓄積開始に至る一連の過程を海底で初めて捉えることに成功した。同基準点は6.5cm/年の速さで西北西に移動しており、付近の海底下では、2007年頃から太平洋プレートの沈み込みに伴うひずみの蓄積が始まったと考えられる(第1図、第2図)。

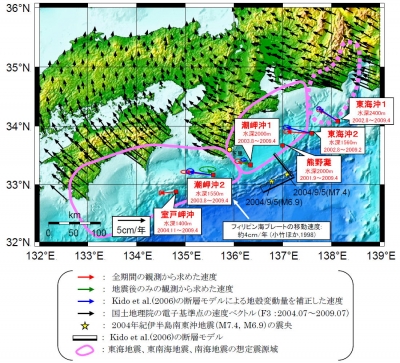

南海トラフ沿い、御前埼から室戸岬の沖合にかけて設置している6ヶ所の海底基準点においては、各点とも西~北西の方向に年間2~5cm程度の速さで移動しているという結果が得られ、地震予知連絡会等で報告した(第3図)。

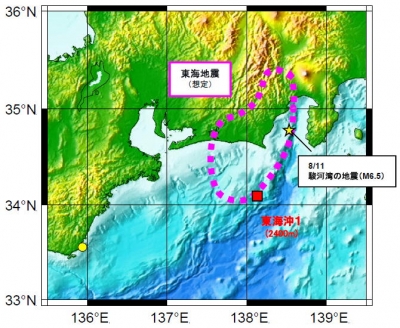

また、平成21年8月11日に発生した駿河湾の地震(M6.5)後には、震源域から南南西約80kmの地点に設置されている「東海沖1」海底基準点において臨時の海底地殻変動観測を実施し、その観測結果を地震調査委員会において報告した。地震に伴うと判断される顕著な地殻変動は検出されていない(第4図、第5図)。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 海底地殻変動から見たプレート境界の固着とすべりの状況(地震予知連絡会会報第83巻) 南海トラフにおける海底地殻変動観測結果(地震予知連絡会会報第83巻)

(9)平成22年度実施計画の概要

既設の海底基準点において継続的な観測を実施するとともに、適宜海底局の更新作業を実施する。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

海上保安庁海洋情報部海洋調査課航法測地室

他機関との共同研究の有無

有

東京大学生産技術研究所、東北大学大学院理学研究科(11)問い合わせ先

- 部署名等

海上保安庁海洋情報部海洋調査課航法測地室 - 電話

03-3541-4232 - e-mail

下記URLの問い合わせフォームから問い合わせください。 - URL

第1図 ユーラシアプレート安定域に対する速度ベクトル

第2図 「宮城沖2」海底基準点の位置変化(ユーラシアプレート固定)

第3図 ユーラシアプレート安定域に対する速度ベクトル

第4図 「東海沖1」海底基準点の位置

第5図 「東海沖1」海底基準点の位置変化(下里固定)