カテゴリー別アーカイブ: はじめに

2. 組織・運営

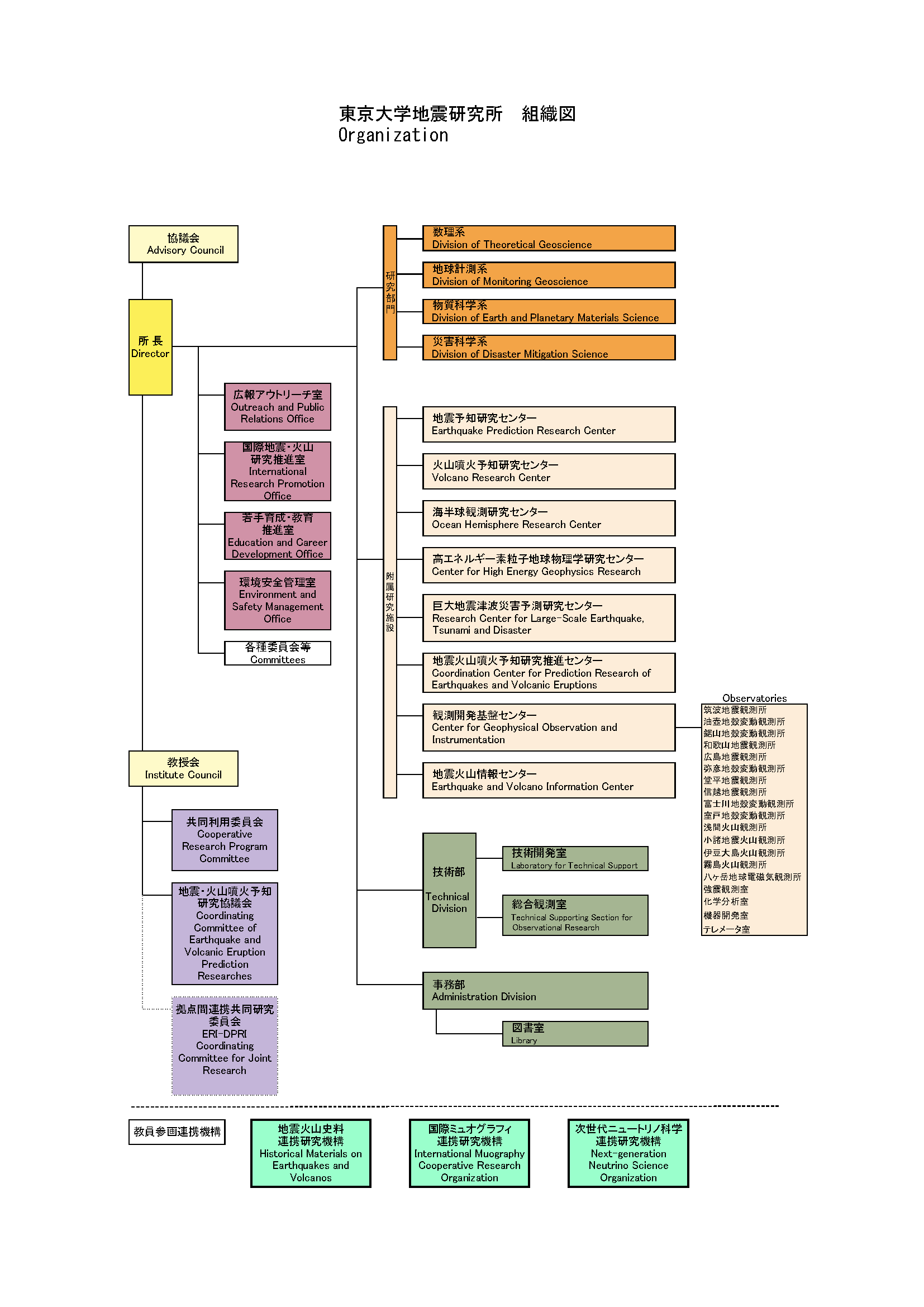

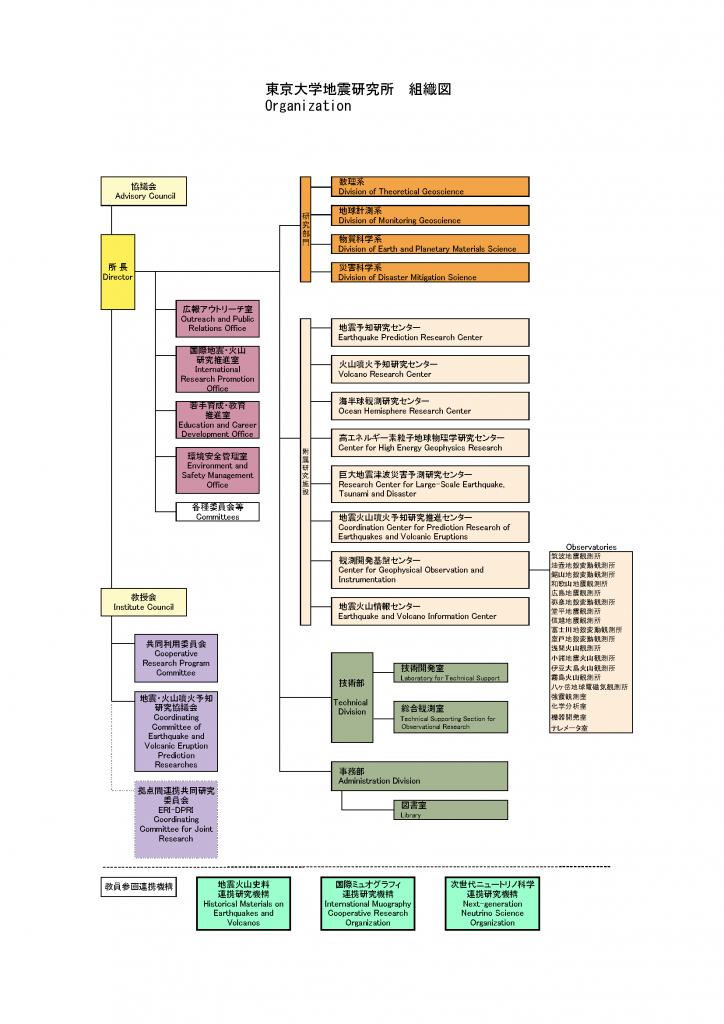

地震研究所の運営に関しては,研究所の専任教授および准教授からなる教授会があたる.教授会は選挙により所長を選出する.また,所長の職務を助けるため 2 名以内の副所長をおいている.さらに,所の運営について所長を補佐し,所内外への迅速な対応などを行うため,若干名の教授会構成員からなる企画・運営会議がおかれている.教員人事は,原則として公募により,教授会の審議を経て決定される

共同利用・共同研究拠点としての地震研究所の運営全般に関わる問題について,学内外の学識経験者からの助言を受けるために,地震研究所協議会がもうけられている.協議会は19名以内の協議員で組織され,東京大学の内外からは,ほぼ同数で構成されている.共同利用については,半数以上が学外者である14名の委員で構成される共同利用委員会があたっている.共同利用の公募は原則として年1回行われ,応募課題の採否は共同利用委員会の審議を経て決定される.地震研究所の共同利用・共同研究拠点としての活動で大きな位置を占めるのは,「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」の推進である.そのために,研究計画に参加する大学の地震・火山関係の研究センター等の代表者からなる地震・火山噴火予知研究協議会を設置し,全国連携による研究計画推進体制を整えている.さらに,地震・火山噴火に関する研究成果を災害軽減に役立てることを目指して,平成26年度から「自然災害に関する総合防災学の共同利用・共同研究拠点」である京都大学防災研究所と組織的に共同研究を行う協定を結び,共同研究推進のために拠点間連携共同研究委員会を設置した.

地震研究所の研究活動・教育活動・社会活動についてのチェック・レビューについては,前述の地震研究所協議会の場でなされている.また,平成6年の改組以後は具体的な成果を「年報」に掲載し,より透明性の高い運営と自己点検につとめている.

表2.1 H28経理の表

(単位:千円)

| 年度 | 人件費 | 物件費 | 計 | 科研費 | 受託研究等 | 寄附金 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 平成12年度 | 1,708,355 | 1,965,379 | 3,673,734 | 582,298 | - | 10,384 |

| 平成13年度 | 1,378,935 | 1,843,075 | 3,222,010 | 393,845 | - | 11,730 |

| 平成14年度 | 1,468,016 | 2,697,276 | 4,165,292 | 228,302 | - | 11,620 |

| 平成15年度 | 1,374,011 | 2,386,291 | 3,760,302 | 265,700 | - | 20,508 |

| 平成16年度 | 1,189,966 | 1,496,977 | 2,686,943 | 411,100 | 1,077,118 | 21,873 |

| 平成17年度 | 1,258,522 | 1,604,003 | 2,862,525 | 394,200 | 1,231,351 | 20,850 |

| 平成18年度 | 1,358,553 | 1,474,502 | 2,833,055 | 387,946 | 1,309,248 | 18,760 |

| 平成19年度 | 1,267,151 | 1,454,657 | 2,721,808 | 400,190 | 2,041,608 | 5,150 |

| 平成20年度 | 1,388,788 | 1,619,257 | 3,008,045 | 280,656 | 1,659,122 | 8,477 |

| 平成21年度 | 1,204,446 | 2,118,425 | 3,322,871 | 281,453 | 1,500,408 | 9,411 |

| 平成22年度 | 1,201,967 | 1,467,670 | 2,669,637 | 466,586 | 1,471,935 | 37,864 |

| 平成23年度 | 1,266,310 | 1,354,913 | 2,621,223 | 358,696 | 1,971,930 | 33,944 |

| 平成24年度 | 1,215,462 | 1,579,163 | 2,794,625 | 314,476 | 1,651,728 | 20,959 |

| 平成25年度 | 1,118,043 | 1,720,312 | 2,838,355 | 336,293 | 1,178,818 | 6,029 |

| 平成26年度 | 1,307,719 | 1,928,646 | 3,236,365 | 304,732 | 1,116,193 | 41,589 |

| 平成27年度 | 1,378,081 | 1,978,596 | 3,356,677 | 356,207 | 1,280,115 | 29,569 |

| 平成28年度 | 1,252,437 | 1,382,450 | 2,634,887 | 478,994 | 1,406,634 | 35,190 |

| 平成29年度 | 1,222,891 | 1,281,985 | 2,504,877 | 377,652 | 1,172,235 | 9,780 |

(注)平成12~15年度の物件費は財務部(経理部)への移算分を除く。平成12~15年度の物件費は受託研究費等を含む。

図2.1 地震研組織図

1. はじめに

本年報では,東京大学地震研究所の2018年度における研究・教育活動の全般について報告します.

2018 年度は,国立大学法人東京大学の第3期中期計画,及び地震・火山科学の共同利用・共同研究拠点としての第2期認定期間が開始して3年目という中間の年に当たり,それらの計画に従って順調に研究活動を行ってまいりました.前者に関しては, 2015年度に就任した五神総長のもとで「東京大学ビジョン2020」が策定され,「知の協創の世界拠点」としての使命に向け,東京大学で展開されている学問の多様性と卓越性を十分に活用する方向性が示されました.その一環として,既存の組織の枠を超えた学の融合による新たな学問分野の創造を促進するため,複数の部局等が一定期間連携して研究を行う組織(連携研究機構)の設置を可能とする制度が2016年度から開始され,地震研究所は他の部局との連携による新たな知の協創について積極的に取組んでいます.まず2017年4月には,近代日本史史料に関する蒐集・研究・編纂を設置目的とする東京大学史料編纂所との協働による「地震火山史料連携研究機構」を設置し,本学における新たな文理融合研究拠点の構築を進めました.その活動実績は2018年度に発行された東京大学統合報告書でも大きく取り上げられたところです.また,2018年9月1日は工学系研究科,理学系研究科,医学部附属病院との連携に基づき「国際ミュオグラフィ連携研究機構」を設置し,新たな投資技術開発とベンチャー創出を通して高エネルギー素粒子ミュオンの利用可能性を図るとともに,2019年2月には宇宙線研究所が責任部局である「次世代ニュートリノ科学連携研究機構」に参加し,ハイパーカミオカンデプロジェクトの実施に向けた体制強化に貢献します.

後者については,第1期認定期間に引き続き地震・火山科学の拠点として国内の研究コミュニティにおける研究活動を推進するとともに,国際性や他の研究分野との連携を進めることで更に拠点としての位置づけを強化することが求められています.2018年度に実施された国立大学共同利用・共同研究拠点中間評価では,地震研究所はA評価をいただき,国内外の研究コミュニティの研究活動推進に向けた取組が高く評価されました.地震研究所における共同利用の中でも特に重要な全国連携研究プロジェクトとして位置づけられている「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」は2018年度で5カ年計画の最終年度となり,その取りまとめとしての研究成果が本年報の随所に記載されているとともに,2019年1月に第2次となる新計画が建議され,2019年4月からは新たな5カ年計画が始まり,今後の研究の進展が大いに期待されるところです.

ところで,本年報に掲載されている所内研究者の研究活動は実に多様であり,固体地球を研究対象とする研究機関としては世界的にも随一の多様性と卓越性を有していると言っても過言ではないでしょう.これらの研究活動は,運営費交付金が年々削減される状況のなかで,共同利用・共同研究拠点としての共同研究経費や,それ以上に,各教員の豊かな発想と努力のもとに獲得した科学研究費や委託研究などの外部資金によって実施されています.一方,これらの研究活動は,技術職員による膨大な調査・観測・実験等に関する支援業務によって支えられており,各技術職員の活動内容についても本年報に記載されています.

前述の東京大学ビジョン2020には,附置研究所の教育機能の活用も求められていますが,地震研究所の教員は理学系・工学系・情報理工学系研究科の大学院教育を担当するだけでなく,学部・教養学部教育への協力や出講,留学生やインターンシップ研修生の受入や国際サマースクールなどの教育活動も積極的に行なっています.地震研究所における教育の特色は,学生に対して実験や観測といった臨場感あふれる先端的研究の最前線に触れる機会を提供することであり,人材育成の面においても重要な機能を果していると言えます.

東京大学地震研究所長 小原一成