1. 火山灰の構成物

|

岩片: |

127 |

|

スコリア片: |

113 |

|

結晶片: |

9 |

|

その他: |

3 |

註)岩片とスコリア片は気泡の有無および石基の結晶度の程度で判別している。

スコリア片の内訳

- (区分1)構成鉱物による分類

(a)斜長石、輝石、磁鉄鉱を斑晶に持つもの:

88

(b)斜長石、磁鉄鉱を斑晶に持つもの:

20

(c)その他:

5

註)共存する場合を除いて、カンラン石と斜方輝石および単斜輝石を反射電子線像で完全に判別することは困難なため、斜長石より輝度が高く磁鉄鉱より輝度が低いものはすべて輝石の項目に分類してしまっている。試料中にカンラン石が含まれていないわけではない。

註)ここでの斑晶とは、石基鉱物よりも明らかに大きなものを指す。明確なサイズ区分はなく、石基をうめる鉱物より明らかに大きなものをいう。

- (区分2)斑晶(上の註と同じ定義)鉱物の累帯構造による区分

スコリア全体

区分1(a)

(a)累帯構造をもつ斜長石だけを有する

36

27

(b)累帯構造をもつ斜長石と輝石を有する

12

12

(c)累帯構造をもつ輝石だけを有する

2

2

(d)その他(斑晶を持たない、

あるいは明確な累帯構造をもつ斑晶がない)

63

47

註)累帯構造を持つか否かの判断は一定のコントラスト/明るさに全試料の観察条件を固定した反射電子線画像のみで行っている。一定以上の大きな組成差を持つ場合にのみ「累帯構造を持つ」にカウントされている。

- (区分3)石基ガラスの透明度による区分

スコリア全体

区分2(d)

(a)非常にクリア

4

0

(b)多少微結晶が出ているが十分に透明度が高い

11

7

(c)微結晶が石基の大部分を占めている

91

34

(d)ほとんど完全に微結晶が石基をおおっている

6

5

(e)その他

1

1

註)(b)と(c)は、10ミクロン四方以上のガラス質を保持した非結晶領域が残存しているか否かで区分けしている。

- (区分2)斑晶(上の註と同じ定義)鉱物の累帯構造による区分

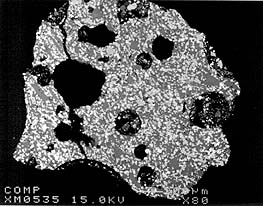

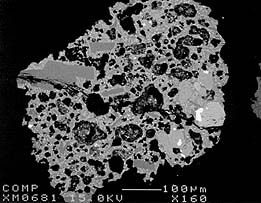

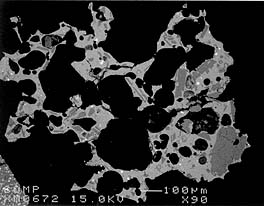

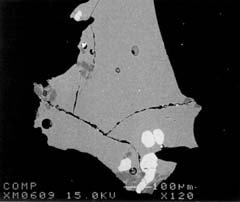

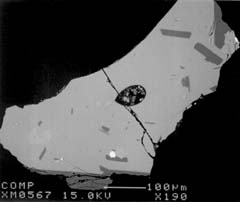

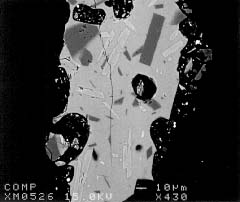

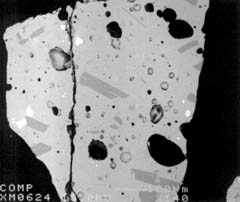

観察した試料の一例を示す。

観察試料252個の約半数がスコリア片であった。比較的短時間で成長する磁鉄鉱とは異なり、輝石を斑晶鉱物として持つものとそうでないものが、一回の噴火で同時に生成するとは考えにくい。従って、構成鉱物から見る限り、(区分 1)の(a)と(b)は別起源のスコリアと考えられる。

また、たとえ同じ斑晶組み合わせを持つ場合でも、斑晶鉱物の累帯構造の有無から判断して同一の噴火起源とは考えられないいくつかのグループに分類できる(区分2)。

同一マグマに由来しても、火口や噴火の形態の違いによって気泡の分布や石基の微斑晶量に大きな差が生じることが知られている(Tsukui and Suzuki, 1995)。しかしながら、一回の噴火で同一火口から噴出されたスコリアが、破砕と冷却の程度によって気泡の分布や石基の微斑晶量にどの程度の変動を持ち得るのかについては、現時点ではよくわかっていない。とりあえず、今回の分析試料は石基ガラスにおいて様々な形態をもっていることを区分3で指摘するにとどめる。この点については、今後の実験的研究あるいは噴出由来の明確な試料の観察が必要とされる。

2. スコリアの組成

分析試料: (a) 7/8 No13、(b) 7/14朝噴火、(c) 7/14昼噴火、 (d) 7/15 土佐林道、(e) 7/15 15:00 三七山公園

分析方法:細粒物質のみであった(c)を除き、250ミクロンから1mm程度の粒子で発泡形態を有するものやガラス質に見えるものをハンドピッキングで採取火山灰中からそれぞれ10〜40個を取り出し、洗浄乾燥後、樹脂マウントし片面を鏡面研磨したのちEPMAによる反射電子線像観察および組成分析を行った。選別前の粒子全体の構成比は2-1と同程度で、ほぼ半数が岩片で残り半分がスコリア片であった。

EPMAによる組成分析は加速電圧15kV, 照射電流12nAの条件で、結晶に対してはビーム径5ミクロン、ガラス(石基)部分に対してはビーム径20ミクロンで分析を行った。

実際に分析を行った試料片は(a)6個、(b)7個、(c)4個、(d)1個、(e)14個、の計32個で、斑晶鉱物組み合わせの内訳を下表に示す。明確な累帯構造を持つ斜長石が存在する試料の数を()内に示している。

斜長石、輝石、磁鉄鉱、カンラン石

5(1)

斜長石、輝石、磁鉄鉱

19(8)

斜長石、カンラン石

1

斜長石、輝石

7(3)

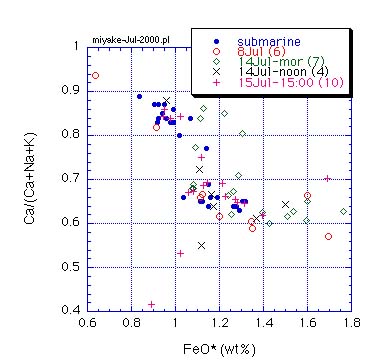

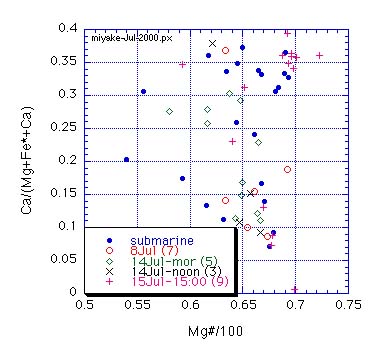

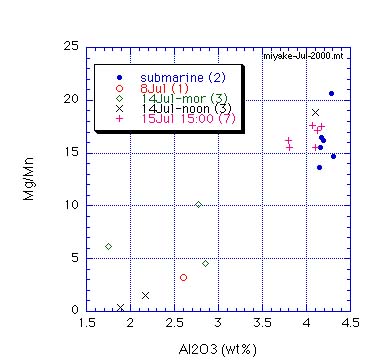

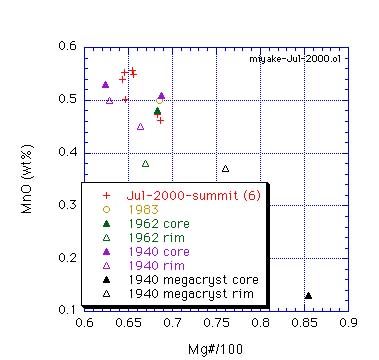

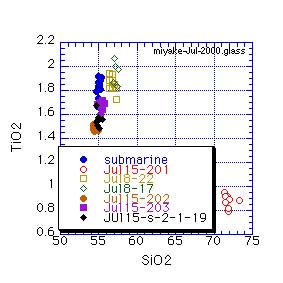

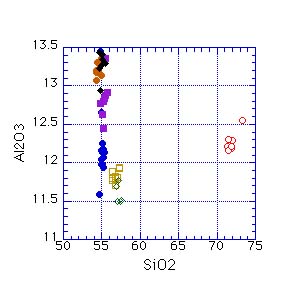

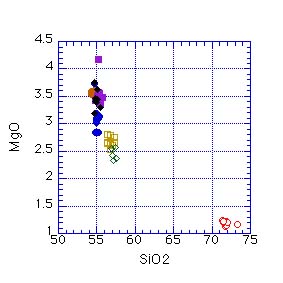

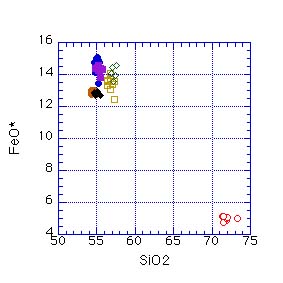

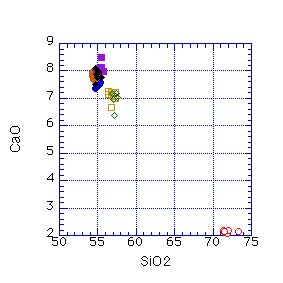

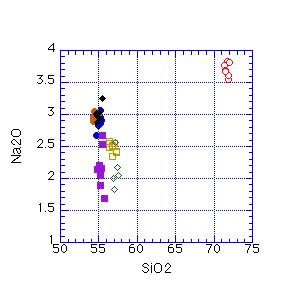

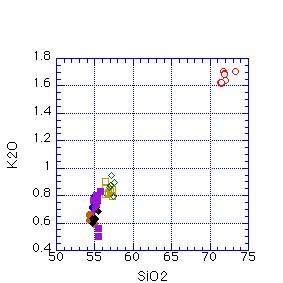

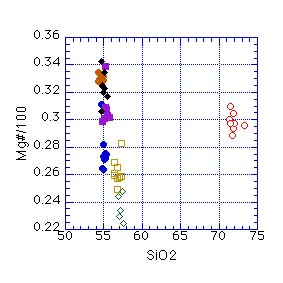

分析結果を図1(a)〜(d)に海底噴出物の分析結果と併せて示す。

- 図1(a) 斜長石の組成

凡例部分の()内に分析できた試料の個数を示している。1片の試料につき数点、コア/リムのあるものにつてはそれぞれについての測定を行い平均値のみを図上には示している。比較の為に示した海底噴出物については分析全点を示した。以下図1(b)(c)についても同じ。

- 図1(b) 輝石の組成

- 図1(c) 磁鉄鉱の組成

- 図1(d) カンラン石の組成

比較のため、過去の噴出物中に見られたのカンラン石斑晶の組成を示す。ラベル1983は Soya et al. (1984)に、それ以外はMiyasaka and Nakagawa (1998)に基づく。 カンラン石斑晶をもつ試料は少なかったので、噴出の日付けでの分類は行わなかった。1個の試料については顕著な累帯構造をもっていたのでコア組成とリム組成の両方と図示した。

- 図1(a) 斜長石の組成

構成物の観察、斑晶組み合わせとその組成、累帯構造有無などの分析結果から見て、この噴出物に含まれているスコリア片は複数(多数)の起源を持ち、特定の構造、構成鉱物種、組成をもった同一噴火に由来するスコリアが大部分を占めているわけではないといえよう。

降灰の日付けによって斑晶組成やガラスの組成の傾向が変わるのは、水蒸気爆発によって削り取られてくる位置が変化したためかもしれないが、分析試料数が少ないので断定はできない。

今後は試料の採取場所を変えた場合や、分析するスコリアのサイズを変えた場合に、同様の結果が得られるかどうか検討する必要があるが、現段階で、本質物質の存在を強く示唆する証拠は存在しない。少なくとも、今回分析を行ったの噴出物中のスコリア片が様々な噴火に起源を持つことは明らかであり、一回の活動によって同時に生産されたスコリアが大部分を占めているわけではなかった。

山頂カルデラの崩落壁の画像から観察されるように、あるいはTsukui and Suzuki (1998)で示されているように、三宅島山頂部には過去の噴火によるスコリアも多量に堆積している。今回の観察試料ではほぼ50%が岩片であった。仮に50%もの岩片を含むような噴火がおきたとすれば、同様に相当量の過去の噴火によるスコリアも取り込んでいるはずである。これは今回の観察結果と調和的である。

気泡を含むクリアなガラス片は分析試料中にわずかだが存在した。しかしながら、それらの組成と微斑晶鉱物の組み合わせは様々で、そのすべてが今回のマグマの本質物質ではありえない。つまり、気泡を含むクリアなガラス片の存在は、比較的新しい火山活動(火山の時間スケールで)の噴出物であることを示すだけで、マグマ水蒸気爆発によって今回の火山活動の本質マグマが噴出したという決定的証拠にはなりえないであろう。

今回の一連の噴出物の中で、今回活動したマグマの本質物質である可能性が最もあると我々が考えている海底噴火噴出物と山頂噴出物を比較してみた。海底噴火噴出物の場合には、発泡度は同程度だが、明確に累帯構造した斜長石を持ち、そのコア組成はAn80-90である(結晶中心軸を切っているわけではないので、値はばらつく。中心ではより高い可能性もある)のに対して、リムと石基の微斑晶部分はAn63-69である。また、石基に急冷生成物と考えられる単斜輝石を有するが、大きなものや自形のものは存在しない。これと類似の特徴をもつ山頂噴出物は今回分析を行った試料中にもわずかに含まれている。これについては、発泡度や結晶度の変化でどの程度石基微斑晶の組成が変動しうるかについて現在検討中である。

地球ダイナミクス部門 安田 敦

火山噴火予知研究推進センター 中田節也

火山噴火予知研究推進センター 大槻まゆみ

地球ダイナミクス部門 藤井敏嗣

(文責 安田 敦)