ウェブサイト立ち上げ: 2011年1月27日

最終更新日: 2011年2月28日

1月19日に小規模噴火を起こした新燃岳が,26日に再び噴火しました.気象庁によると,15時30分頃から灰白色の噴煙が火口縁上1,500mまで上がり,18時には噴火警戒レベルは3に引き上げられました.気象庁東京航空路火山灰情報センターの情報によれば,一時7500mに達したともいわれています.この噴火に関する情報を,本ウェブサイトにて随時更新してまいります.

火山に関する基礎知識はこちらをご覧ください.

- 火山学者に聞いてみよう(日本火山学会)

- 『地震・津波と火山の事典』 東大地震研究所=監修,丸善

- 3月6日に火山に関する公開講義を致します!

- 浅間山と伊豆大島に関するお話です.

- こちらからぜひお申し込みください.

更新履歴

- 観測風景写真 空振計・堆積物調査(2月28日)

- 新燃岳火口の写真 [2月25日午後2時頃撮影](2月28日)

- 日本噴火志(霧島山)を現代語に訳しました(2月23日)

- 地震観測点の写真を修正(2月21日)

- 新燃岳2011年噴火における火山灰構成物の時間変化(2月16日)

- 新燃岳2011年1月26日噴火以降の溶岩供給量の時間変化(2月16日)

- 新燃岳1月31日火口内溶岩の体積(2月16日)

- 発泡したマグマ物質の写真を追加(2月8日)

- 臨時観測室の設置について(2月7日,8日)

- 火口の写真(2月4日午前撮影)を追加(2月4日)

- 1/26日噴火のマグマ物質についてを更新(2月4日)

- アジア航測株式会社による空撮写真をリンクに追加(2月1日)

- 噴火に伴う空振についてを更新(2月1日)

- 新燃岳噴火の合同説明会を取り上げた記事のリストアップ(1月31日)

- 霧島山新燃岳 2011年1月26日噴火噴出物の全岩化学組成(1月30日)

- 新燃岳噴火: 1月30日15:00~ 合同説明会開催のお知らせ(1月29日)

- 衛星写真,空振データ,微動データで捉えられた噴火の同調性に図を2点追加(1月29日)

- 新燃岳についてを更新(1月29日)

- 火口の写真を掲載(1月28日)

- 衛星写真,空振データ,微動データで捉えられた噴火の同調性を掲載(アニメーションを追加)(1月28日)

- 観測された微動波形を掲載(1月27日)

- 噴火に伴う空振についてを掲載(「霧島2011年噴火の音」を追加)(1月27日)

- 1月19日の噴火火山灰の顕微鏡観察結果を掲載(1月27日)

- MTSATでとらえた新燃岳の噴火を掲載(1月27日)

- 新燃岳についてを掲載(1月27日)

- リンク

新燃岳について

「霧島火山地質図」によれば,霧島火山とは九州南部,鹿児島・宮崎両県の県境付近に位置する第四紀の火山群の総称である.最高峰の韓国岳(からくにだけ)をはじめ,高千穂峰など,20あまりの火山がある.新燃岳はその中でも活動的な火山のひとつ.

噴火の歴史(史料に残っているもの)

- 1716-17年: 大規模な活動があったことがわかっている.このときは水蒸気爆発から,マグマ水蒸気爆発,そしてマグマ噴火へと時間の経過とともに活動様式が変化した.軽石の噴出,ベースサージ,火砕流,泥流が繰り返し発生したことが噴火堆積物からわかる.

- 1771-72年: 水蒸気ないし水蒸気マグマ爆発に始まり,火砕流を発生させた.降下火砕物によって山火事が発生したと考えられる.その後,筒井ほか(2005)によって,この噴火は御鉢で起きたものであると指摘された。

- 1822年: 水蒸気ないし水蒸気マグマ爆発に始まり,泥流がたびたび発生,軽石を降らせると共に西側斜面に火砕流を起こしたと考えられる.

- 1959年: 水蒸気爆発.

- 1991年: 顕著な地震活動のあと,微噴火.

- 2008年: 微噴火.(2008年の噴火のウェブサイト).

以下の参考文献に基づいて記載した:

- 井村隆介・小林哲夫, 「霧島火山地質図」 , 地質調査所,2001.

- 井村隆介・小林哲夫,霧島火山群新燃岳の最近300年間の噴火活動,火山,36,135-148,1991

- 筒井正明・富田克利・小林哲夫,霧島・御鉢火山における2003年12月以降の噴気活動と明治~大正時代の火山活動,火山,50, 475-489,2005

新燃岳を上空から観察した際の写真(2月25日午後2時頃撮影)

新燃岳では2月1日以降,火道上部や火口溶岩内部に溜まった火山ガスが定期的に爆発するブルカノ式噴火が起きている。溶岩の供給は2月に入ってほぼ停止しており,浅間山の過去の噴火例を参考にすると,このような噴火が断続的に数ヶ月続くものと予想される。

中田節也教授

※ 報道関係の方へ:写真をご使用になりたい場合は,ご一報の上,適宜ダウンロードしてください.高解像度のものが必要の場合はその旨お書き添えください.

火口西方上空からみた新燃岳の火口。火口に蓄積した溶岩は,繰り返す爆発によって放出された火山灰や火山弾に厚く覆われている。火口全体を埋めた溶岩の周囲からは青白い火山ガスが放出され続けている。溶岩の表面のあちこちにはクレーター状の孔が見られる。火口のほぼ中央奥まった所に凹んだ爆発火口がヘソのように見える。さらにその奥には外周と平行に凹んだ溝が発達する。

中央の爆発火孔のアップ。中央の凹地に向かってひび割れが数筋見られる。爆発前に爆発孔周辺が,焼餅のように,上に膨張し,爆発後に急に収縮して形成されたひび割れのようにも見える。高温酸化が進み赤褐色になった溶岩の一部が見えている。

観測風景写真 空振計・堆積物調査

※ 報道関係の方へ:写真をご使用になりたい場合は,ご一報の上,適宜ダウンロードしてください.高解像度のものが必要の場合はその旨お書き添えください.

地震観測点の写真

地震観測点での作業風景.左のソーラーパネルで電源を取り,パラボラでデータのテレメータを行う.背後には噴煙が見える.

※ 報道の方へ: お使いになりたい場合は,ご一報の上,ダウンロードしてご使用ください.

(協力: 及川純 助教,渡邉篤志 技術職員)

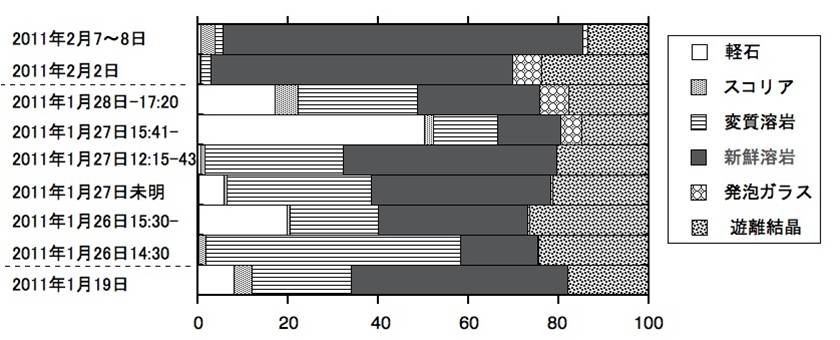

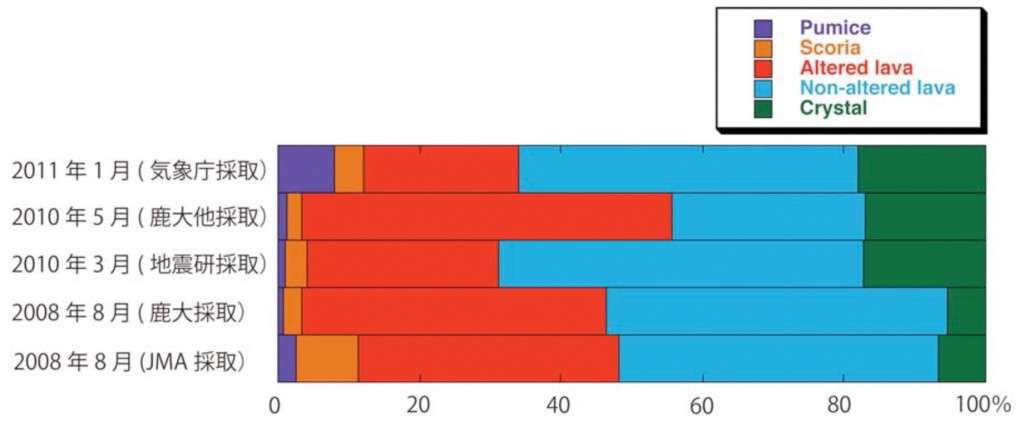

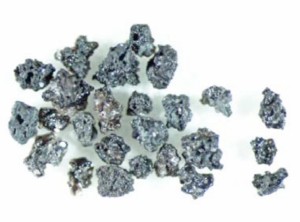

新燃岳2011年噴火における火山灰構成物の時間変化

1月19日以降に噴出した火山灰の構成粒子の変化を図1にまとめた。1月26〜28日噴火に占める軽石の割合は最大で50%。2月1日以降のブルカノ式噴火によって放出された火山灰はほとんどが新鮮な溶岩片である。このため,地下からの新しいマグマの注入は確認できない。

(地震研究所・防災科学技術研究所共同研究)

【資料提供】

1月19日火山灰:御池小学校付近で気象庁が採取。

2月2日火山灰:皇子原公園で阪上雅之(国際航業KK)採取。

2月7-8日火山灰:御池小学校で佐藤博明(静岡大学)採取。

高知県南西部で採取された火山灰について

高知県四万十市,宿毛市,大月町,土佐清水市などで2月6日午後から7日午後にかけて火山灰が採取され気象庁に届けられた。顕微鏡下で見る限りは軽石がほとんど認められず新鮮な溶岩片,変質した溶岩片,遊離結晶を含み新燃岳の火山灰と類似する。この採取時間に対応する新燃岳の噴火は6日と7日のブルカノ式噴火が考えられるが,変質した溶岩片が多く,新燃岳近傍の粒子構成とは完全には合わない。変質して比較的軽い変質溶岩が結果的に濃集したためかもしれない。(この解釈は予知連資料提出後に修正を加えた)

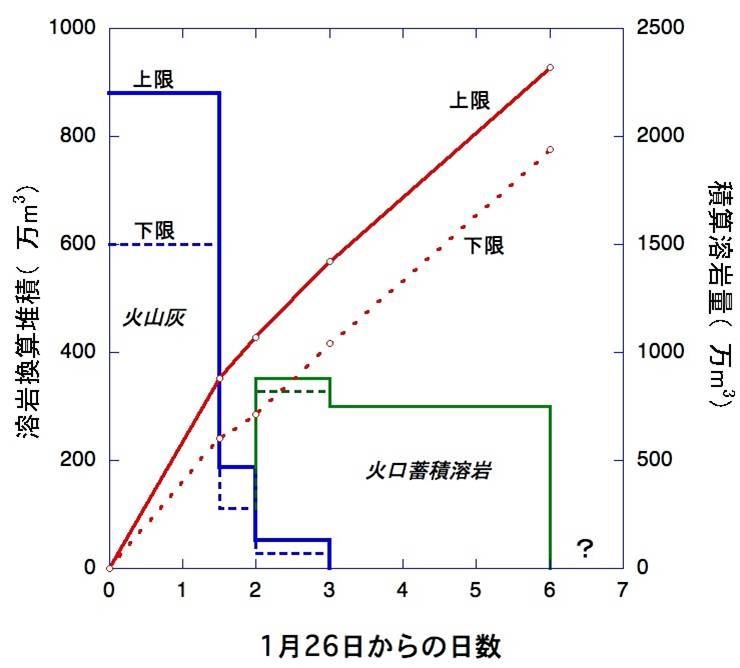

新燃岳2011年1月26日噴火以降の溶岩供給量の時間変化

大学が見積もったテフラの体積(拡大幹事会資料)と1月31日に撮影された写真から見積もった火口内溶岩の体積(地震研ほか,今回資料)から,噴出率の変化を示した。ここでは火口内溶岩の地下に厚さ約10mの厚さの軽石,火山灰層があると仮定した。噴出率は1月26日から次第に低下してきた。

【用いたデータ】

1月26日〜27日午前テフラ 1500~2200万トン(溶岩換算600~880万m3)

1月27日テフラ 280~470万トン(112~188万m3)

1月28日テフラ 70~130万トン(28~52万m3)

1月31日火口内溶岩: 1400万m3

火口に溶岩を蓄積した噴火の活動パターン

安山岩火山で火口内に溶岩が蓄積された最近の例は浅間山2004年噴火がある。そこでは約210万m3の溶岩(国土地理院の推定)が火口内に蓄積されてから,数ヶ月にわたってブルカノ式噴火を複数回繰り返した。火口内溶岩は噴火後2週間後には上面が平になっているのが上空観察で確認され,約2ヶ月後にはドレインバックしたように凹地上の地形を呈するようになった。2004年噴火は1973年噴火とも活動パターンで類似している。新燃岳では浅間山2004年噴火の7倍以上の大きさの溶岩蓄積があるので,地下からのマグマ供給が仮に止まったとしても,数ヶ月にわたってブルカノ式噴火を繰り返す可能性が考えられる。

(予知連資料提出後正確な数値と引用に入れ替えた)

図1.浅間山の火口に蓄積された溶岩のSAR画(左:2004年9月16日,右:10月22日)国土地理院資料(http://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/2004-1026-2.html)

図2.浅間山1973年噴火と2004年噴火の日別地震回数の変化。いずれの噴火においても約2週間後のストロンボリ式噴火によって火口内に溶岩蓄積が起こった。この火口内溶岩を吹き飛ばすブルカノ式噴火が数ヶ月続いた。(中田ほか,2005)

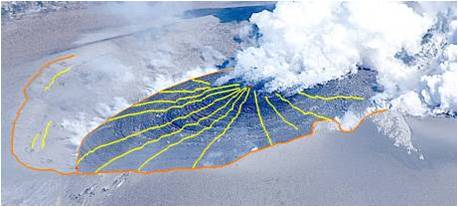

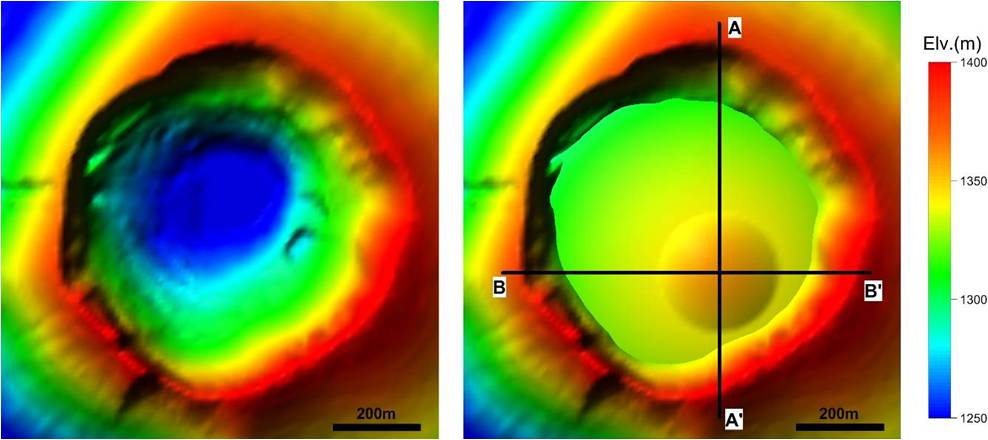

新燃岳1月31日火口内溶岩の体積

新燃岳の火口を撮影した斜め写真を用いて写真測量を行い,火口内に噴出した溶岩の体積を推定した.2011年1月31日時点の溶岩の体積は,約1,400万㎥と推定される.

(地震研究所,鹿児島大学,北海道大学,国際航業K.K.共同研究)

1. 計測方法

溶岩を計測するためには,計測するためのステレオペアになる写真及び地上座標を与えるための位置情報が必要である.ステレオペアの写真は,2011年1月31日に一般的なデジタルカメラで撮影された写真を使用した.また,地上座標については,噴火以前に撮影された鉛直の航空写真および空中三角測量成果のステレオモデルを用いた.

図1 解析に使用した斜め写真(撮影日時:2011年1月31日13時30分)

海上自衛隊第72 鹿屋航空分遣隊ヘリコプターから撮影

2.計測結果

作成したステレオモデルを用いて溶岩の計測を実施した.溶岩の頂上部の標高は1,360mであった.溶岩の標高モデルを構築するため,溶岩の頂上部から放射状に標高値を取得した.なお,噴煙周辺は精度が大きく下がるため,計測対象外とした.なお,計測誤差は10m程度である.

3. 溶岩の数値標高モデル作成

放射状に取得した標高値に対して誤差が小さくなるように楕円体モデルで近似した.溶岩が平坦に分布する楕円体モデルでは中心付近の誤差が大きくなるため,溶岩の平坦部の上にドーム状の溶岩が重なる楕円体モデル(10mメッシュ)を採用した.

4. 溶岩体積の推定

噴火前・噴火後の数値標高モデルの差分から,1月31日の体積は約1,400万㎥と推定される.また,断面図から溶岩の厚さは100m程度と推定される.なお,本解析では,1月31日以前の活動による堆積物や火口地形の変化は考慮していない.

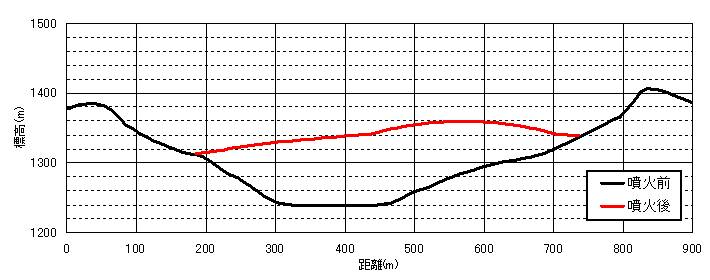

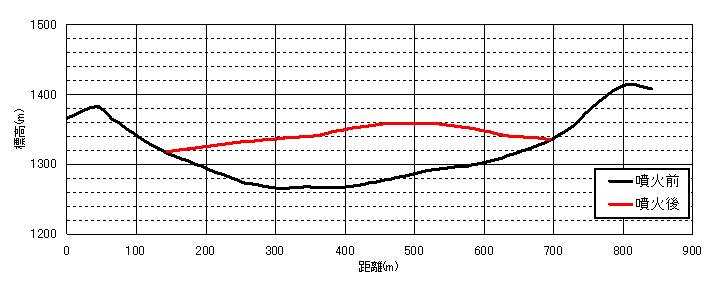

図4 噴火前後の地形断面図 – 断面図の作成には国土地理院発行の数値地図10mメッシュ(火山標高)を利用した.

火口の写真(2月4日)

2月4日午前11時から30分間,セスナからの観測を行った.

(中田節也教授,金子隆之助教による)

※ 報道関係の皆様へ: ダウンロードして報道にお使い頂いて結構です.Creditは『東京大学地震研究所(撮影:金子隆之)』,『東京大学地震研究所(撮影:中田節也)』でお願いします.

写真1.中央部の火口から噴火が始まったところ.この火口は通常は白煙を上げていたが,時折,このような爆発的噴火をしている模様.右手奥(南東側)の火口からは,灰色の噴煙がほぼコンスタントに上がっていた.溶岩の周囲によって弱い噴煙が上がっていた.溶岩の中央部付近がやや窪んでいるようにも見えた(ドレインバックか?).

写真3.南東側の火口に蓄積した溶岩の南側からは火山灰を含んだ黒っぽい噴煙が勢いよく噴出し続ける.左手下の通称うさぎの耳の上や火口外南側斜面は,2月1日噴火のブルカノ式噴火で横に飛び出した黒っぽい灰で厚く覆われている.

写真4.手前の白く蒸気を上げる窪地は火口中央の爆発火孔.奥に火山灰噴煙を連続的に上げる南東側の火孔が見える.31日までの成長で見られた溶岩皺はブルカノ式噴火の火山礫や火山灰で厚く覆われ見えにくくなった.中央の火孔は不規則な割れ目群でそこから一斉に火山灰が出て来てブルカノ式噴火となるので,地下からのしっかりした丸い孔が通じている訳ではない.

写真5.火口に溜まった溶岩の周りからは時折青白い火山ガスがまんべんなく出ている.このような,火口に溜まった溶岩の脇から青白いガスが一斉に出る現象は浅間山の2004年噴火でも見られた.火口の溶岩はほとんど真っ平らになって体積は小さくなったように見える.

1/26日噴火のマグマ物質 -低温·高温2種のマグマの噴火への関与-

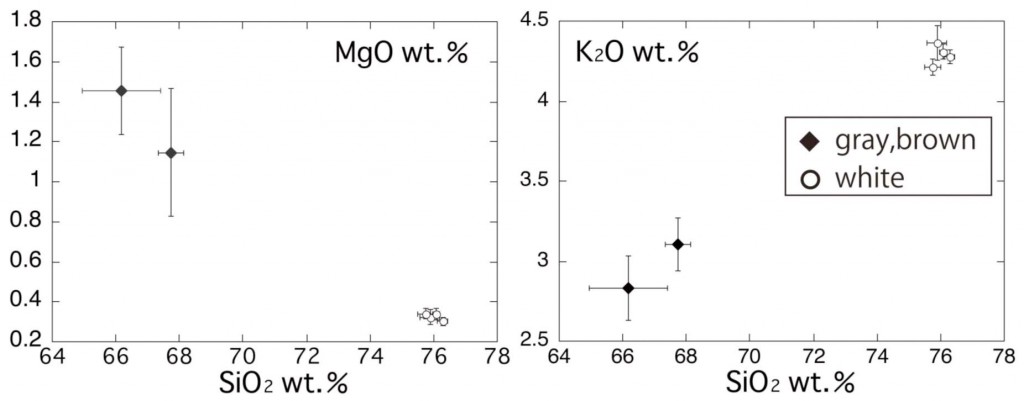

全岩組成のSiO2 変化図

石基ガラス組成

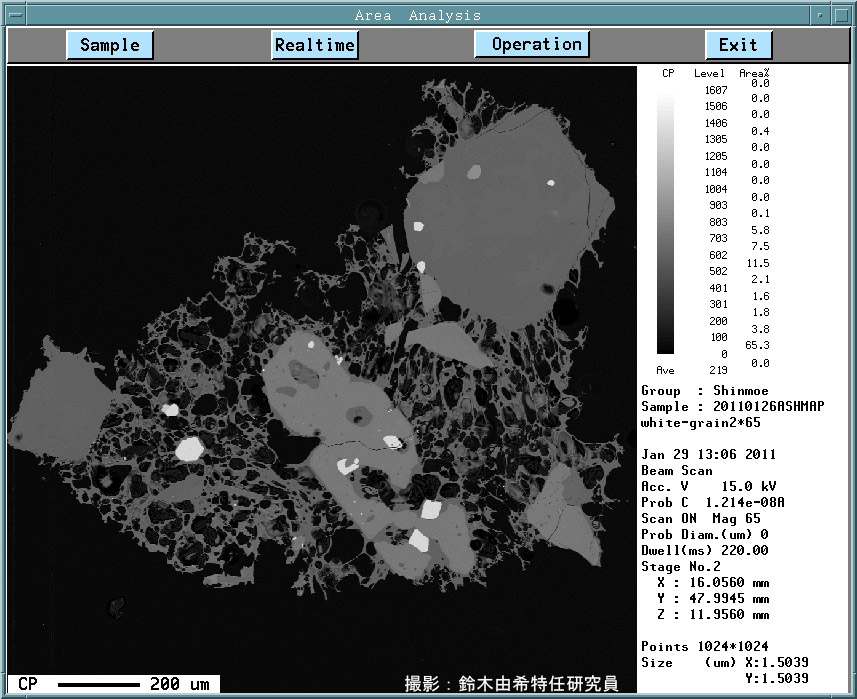

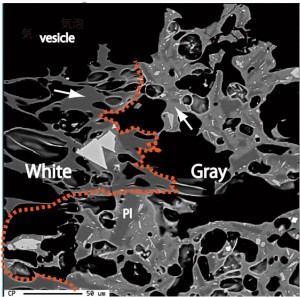

全岩組成の違いが,マグマのメルト部分組成の違いによるものか調べるため,メルト部分に相当する石基の分析を試みた。軽石の白色部では,単一粒子で色彩が均一か否か(縞状軽石)に関わらず,石基はガラスのみからなる。一方灰色·茶色部では,石基に微細結晶(マイクロライト)も存在する(図4)。これはマイクロライトの分,メルトが結晶化したことを示す。この結晶化の分にも関わらず,灰色·茶色部のメルトは,白色部よりも未分化で(図4),SiO2に乏しくMgOに富む(図5)。

図4:縞状軽石の白色部(white)と灰色部 (gray)の境界部の石基の組成像。赤い点 線が境界。灰色部の微結晶(マイクロラ イト)は暗い方から順に,斜長石(Pl), 輝石,Fe-Ti酸化物。ガラス(矢印部) は,灰色部の方が白色部よりも明るく, 未分化である。

図5: 石基ガラスのSiO2 変化図。単一プロットは1軽石粒子の平均。粒子毎に,白色部では 10ポイント,灰色·茶色部では5ポイントを分析。エラーバーはこの測定数での1σ。縞状軽 石の白色部,灰色·茶色部も,各色彩に含んだ。

斑晶組み合わせと平衡関係

限られたサイズの火山灰粒子の結果だが,単斜輝石,斜方輝石,斜長石,Fe-Ti酸化物の斑晶は白色,茶色,灰色の全ての色の軽石に含まれる。一方,かんらん石斑晶は,茶色·灰色部のみに存在する。斑晶組成では,輝石とかんらん石が非平衡である。したがって茶色·灰色軽石が白色軽石に比べ,全岩·石基組成の両方で,未分化であることは,温度の異なるマグマの混合で説明される可能性が高い。低温マグマは白色軽石(斑晶として輝石,斜長石,Fe-Ti酸化物)そのものである。高温マグマは少なくともかんらん石斑晶を有し,1/26の時点では,単独で(低温マグマとの混合なしに)噴出していないようである。

(鈴木由希特任研究員,安田敦准教授による)

- 採取日時:2011年1月26日(水) 19:30

- 採取場所:都城インターチェンジから国道10号線を宮崎方面へ3km進んだ地点

- 採取者: 平林順一 東京工業大学名誉教授

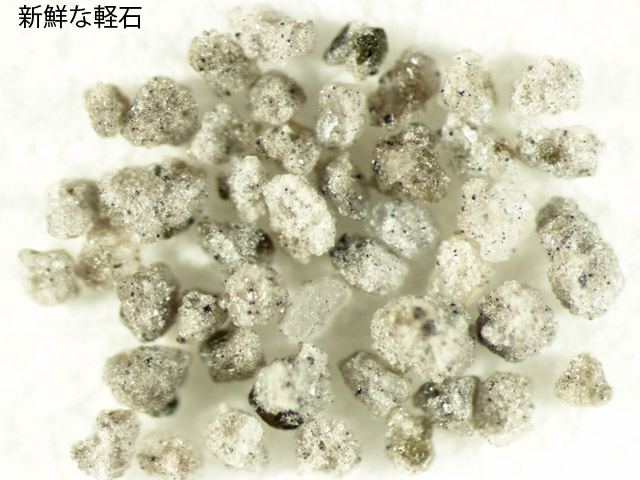

火山灰処理と試料選別:火山灰構成粒子の最大径は5mm。火山灰を純水にて超音波洗浄した後,上澄みを流し,残った粒子を篩にかけ,1mm以上の部分から新鮮な軽石(マグマ物質)を選別。軽石には,白色,茶色,灰色の色彩の多様性があり,白色と茶色·灰色の混在した縞状軽石も認められる(図2)。

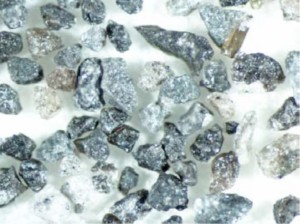

発泡したマグマ物質の写真

下図はよく発泡したマグマ物質の拡大写真(上の図の白色軽石).全体で1mm程度.黒い部分が発泡した部分,気泡のないところが結晶(班晶).発泡のせいでトゲトゲするため,ガラスにキズが付くなどの被害が起きる.(撮影: 鈴木由希特任研究員)

1月30日 合同説明会

取り上げられた記事(ウェブ上での検索結果による)をリストします(順不同).リンクが切れる場合もあります.

- 47News: 新燃岳「長期化,避けられない」 東大地震研の中田教授

- FNN: 新燃岳噴火 30日も爆発的噴火 東大地震研究所,噴火活動が長期化する可能性指摘

- TBS News-i: 新燃岳噴火,「長期化避けられず」

- 時事通信: 新燃岳「活動長期化必至」=大規模噴火の予兆も-東大地震研

- 日テレ News24: 噴出した新燃岳のマグマ,地下の量の半分か

- 日経新聞: 新燃岳噴火「長期化の恐れ」 東大地震研が見通し

- 朝日新聞: 新燃岳の噴出マグマ「まだ半分」 専門家,長期化を指摘

- 中国新聞: 「長期化,避けられない」 新燃岳活動で東大地震研教授

- 西日本新聞: 新燃岳活動長期化も マグマ噴出まだ半分 東大地震研

- 毎日新聞: 新燃岳噴火:大量マグマ,長期化必至--東大調査

- 読売新聞: 新燃岳,噴火長期継続の可能性・・・噴出物まだ半分

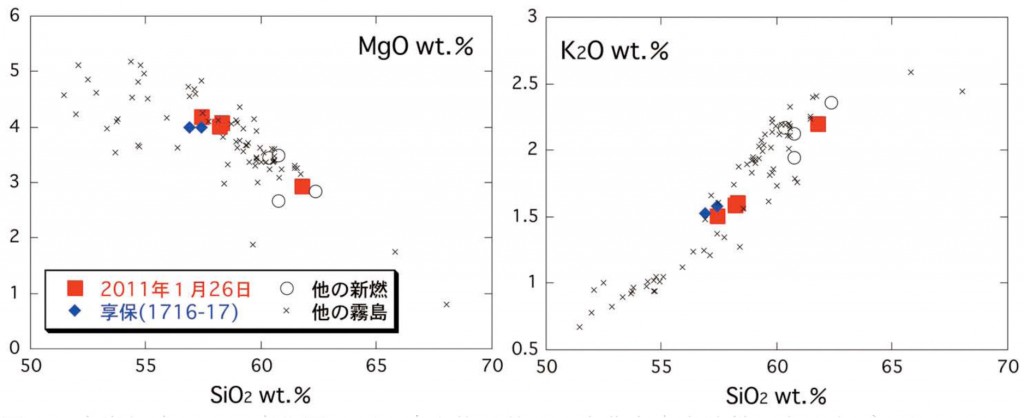

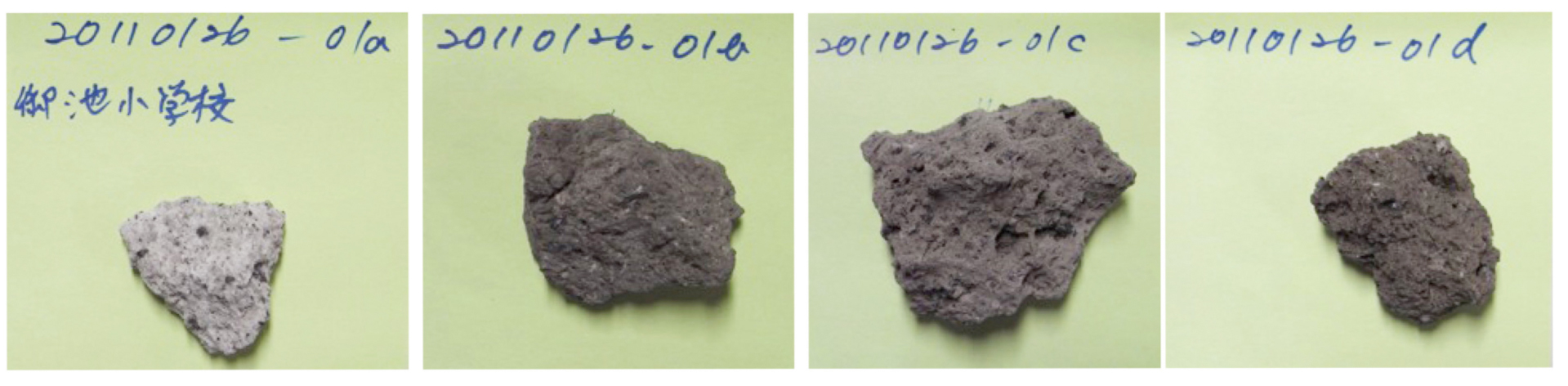

霧島山新燃岳 2011年1月26日噴火噴出物の全岩化学組成

新燃岳1月26日噴火で堆積した,本質物質(マグマ物質)と判断される軽石試料の全岩化学組成を分析した.全岩のSiO2含有量は57.4-61.8wt.%の範囲にあり,安山岩質のマグマが活動していると判断される.

(安田敦准教授,鈴木由希特任研究員,外西奈津美技術職員による)

【軽石試料】

- 採取日時: 2011年1月27日(木) 朝

- 採取場所: 都城市立 御池小学校

- 採取者: 平林 順一 東京工業大学名誉教授

- 試料選別: 採取された十数個の軽石から,色彩の多様性を網羅するように,4試料を選別(下図の20110126-01 a~d).軽石の直径は3~5cm.aは白色,b~dの3つは灰色である.採取者によると,この軽石はおそらく26日に堆積したもの,とのこと.

【分析結果】

下の表に各主要元素含有量を,合計が100wt.%になるよう再計算した値と,再計算前の分析値トータル(最下段)をあわせて示す.白い軽石(20110126-01a)のSiO2含有量は,残りの軽石に比べ,3wt.%程度高い.噴出するマグマにこの程度の組成多様性があると推定する.

火口の写真

2011年1月28日午前に上空から撮影された火口の写真(クリックで拡大表示されますが,解像度が高いので表示されるまでに時間がかかることがあります).それぞれの写真の解説はキャプションのとおり.

※ 報道関係の皆様へ: ダウンロードして報道にお使い頂いて結構です.Creditは『東京大学地震研究所(撮影:中田節也)』でお願いします.

(中田節也教授による)

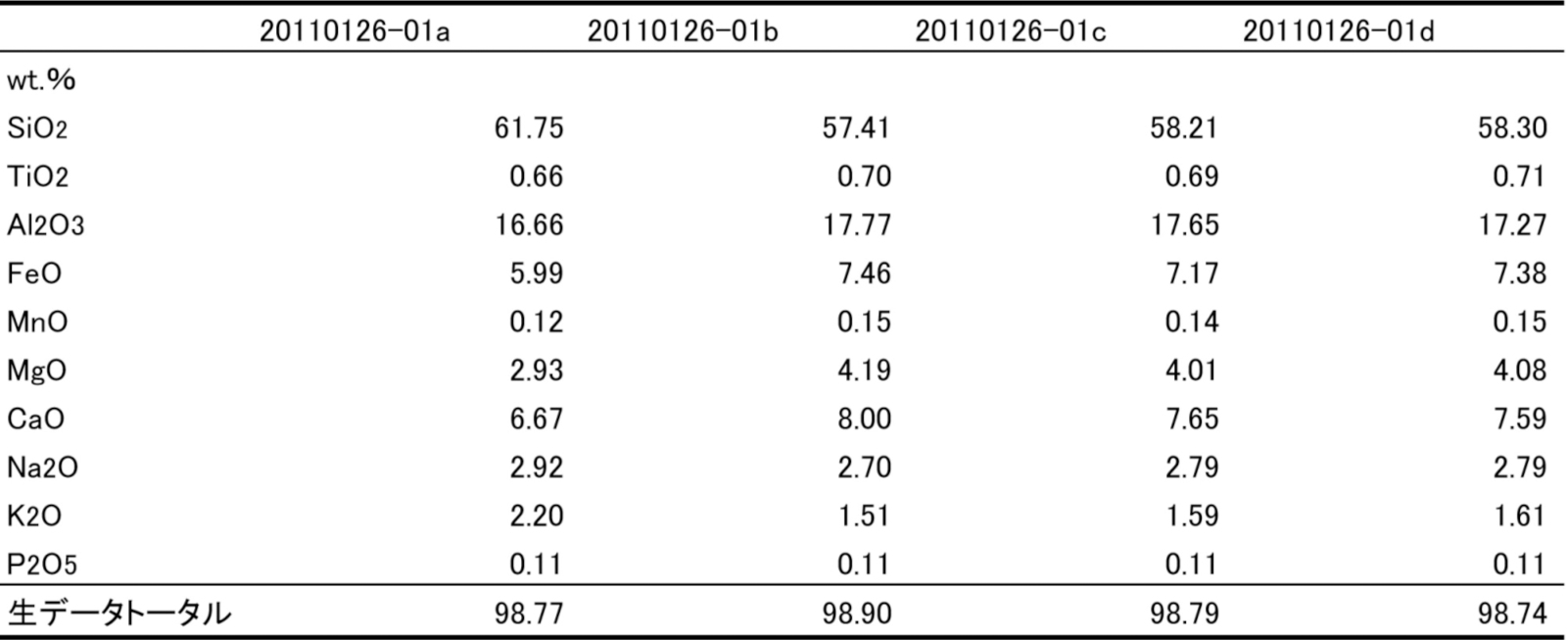

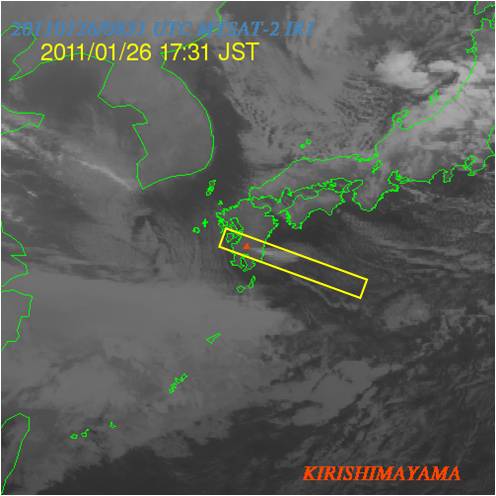

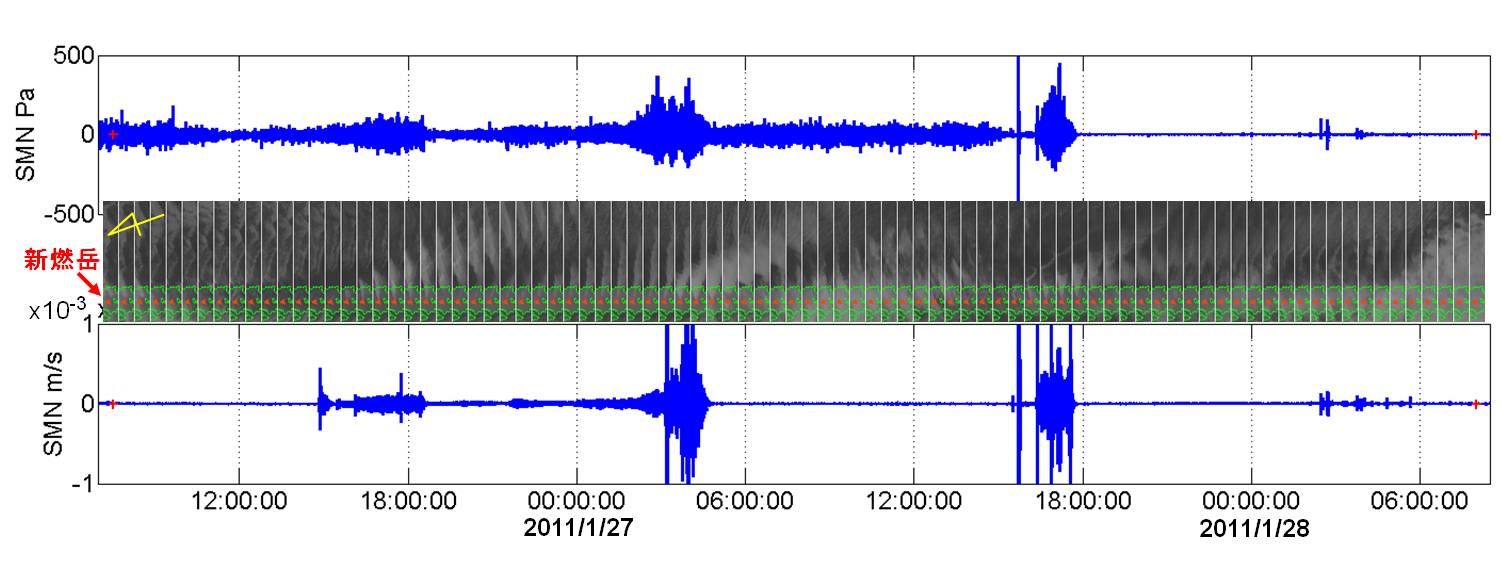

衛星写真,空振データ,微動データで捉えられた噴火の同調性

霧島山新燃岳では1/26から継続的に噴煙が放出されています.その間でも,1/27深夜までに,1/26 14:50頃,1/27 2:20頃,1/27 15:30頃からの3回にわたって強度の高い爆発的噴火が目視や監視カメラによって確認されています.微動データからは,1/26 14:50-18:30,1/27 2:20-4:50,1/27 15:30-17:30の間で振幅が大きくなったことが分かり,空振もそれらとほぼ同時期に振幅が大きくなっています.気象庁による人工衛星の赤外画像からは,上記3回の活動の前や開始直後には広範囲の噴煙が確認できませんが,その1~2時間後からは火山から東に噴煙が大きくたなびいている様子を見ることができます.すなわち,微動や空振の振幅が大きいことは噴火強度(単位時間に火口から放出される熱エネルギー)が高いことを意味しており,今回の火山活動の指標の一つとなります.

(鈴木雄治郎特任助教,武尾教授,小屋口教授,大湊准教授,市原助教による)

- 下の画像をクリックすると,噴煙の動きがアニメーションでご覧いただけます.

さらに下図左の黄色で囲った領域だけを切りだして時間順に並べ,新燃岳北側の観測点(SMN)の地震・空振波形と比較したのが下図右.図はクリックで拡大されます.

衛星画像、アニメーションデータ:気象庁

注)衛星は移動しながら撮影しているため,表記の時間には10分程度の誤差があります

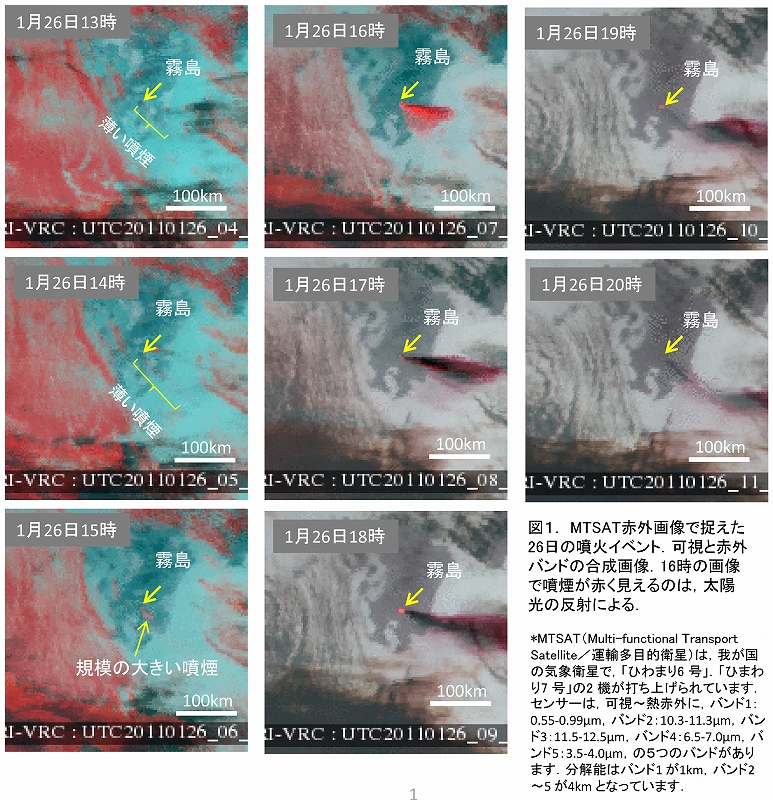

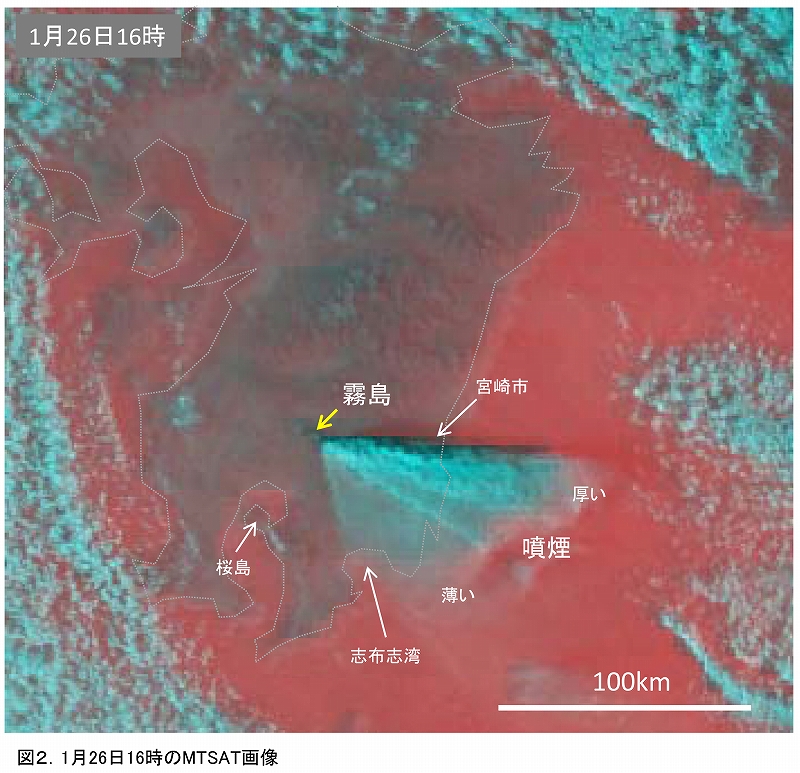

MTSATでとらえた新燃岳の噴火

霧島火山では,2011年1月19日の小規模噴火に続き,1月26日再び噴火が発生しました.MTSATによる 噴煙の観測から,26日の噴火は,これまでにない規模の噴火であったことがわかりました. 26日,7時30分頃から小規模な噴火が発生しましたが, MTSAT画像から,この活動によって生じた噴煙が,薄く南東方向伸びていることが確認できます(図1,13時,14時).15時の画像では,これま でより,規模の大きい噴煙が発生しているのが認められます.この噴煙は時間と共に東~南東方向に 拡大し,16時の画像では,宮崎市上空を通過し,日向灘にまで達しています.噴煙は全体として扇形 に拡大しているように見えます.

霧島火山では,2011年1月19日の小規模噴火に続き,1月26日再び噴火が発生しました.MTSATによる 噴煙の観測から,26日の噴火は,これまでにない規模の噴火であったことがわかりました. 26日,7時30分頃から小規模な噴火が発生しましたが, MTSAT画像から,この活動によって生じた噴煙が,薄く南東方向伸びていることが確認できます(図1,13時,14時).15時の画像では,これま でより,規模の大きい噴煙が発生しているのが認められます.この噴煙は時間と共に東~南東方向に 拡大し,16時の画像では,宮崎市上空を通過し,日向灘にまで達しています.噴煙は全体として扇形 に拡大しているように見えます.

図2に16時の画像の拡大版を示します.この画像から,噴煙は北側で厚く,南側に向かって段階的に薄くなっていることがわかります.噴煙の扇形拡大は,高度による風向の違いに対応して生 じていると考えられます(南側の方が低空).この噴煙の状況から,火山灰の降灰量の主軸は霧島からほぼ真東,すなわち宮崎市南部方向であることが推定されます.また,南側の端は,志布志湾付近まで拡がっているようです.17時の画像では,噴煙はさらに伸び,先端は,宮崎市から 東に150kmの海上に達していることが分かります.また,南方にも薄く拡がっており,その南端は 大隅半島の先近くまで達しているようです. 図1の18時の画像では,霧島火山山頂部に大きな熱異常(夜間画像のため太陽光の影響はない) が認められます.これは噴煙の噴出率が高いためと推定さ れます.噴煙の放出は,19時,20時の画像から,この後,徐々に低下していることがわかります.

図2に16時の画像の拡大版を示します.この画像から,噴煙は北側で厚く,南側に向かって段階的に薄くなっていることがわかります.噴煙の扇形拡大は,高度による風向の違いに対応して生 じていると考えられます(南側の方が低空).この噴煙の状況から,火山灰の降灰量の主軸は霧島からほぼ真東,すなわち宮崎市南部方向であることが推定されます.また,南側の端は,志布志湾付近まで拡がっているようです.17時の画像では,噴煙はさらに伸び,先端は,宮崎市から 東に150kmの海上に達していることが分かります.また,南方にも薄く拡がっており,その南端は 大隅半島の先近くまで達しているようです. 図1の18時の画像では,霧島火山山頂部に大きな熱異常(夜間画像のため太陽光の影響はない) が認められます.これは噴煙の噴出率が高いためと推定さ れます.噴煙の放出は,19時,20時の画像から,この後,徐々に低下していることがわかります.

- MTSAT(Multi-functional Transport Satellite/運輸多目的衛星)は,我が国の気象衛星で,「ひわまり6 号」.「ひまわ り7 号」の2 機が打ち上げられています. センサーは,可視~熱赤外に,バンド1: 0.55‐0.99μm,バンド2:10.3‐11.3μm,バン ド3:11.5‐12.5μm,バンド4:6.5‐7.0μm,バ ンド5:3.5‐4.0μm,の5つのバンドがあり ます.分解能はバンド1 が1km,バンド2 ~5 が4km となっています.

(東アジア火山衛星観測グループ;金子隆之助教,安田敦准教授,田寛之特任研究員による.協力:高崎氏)

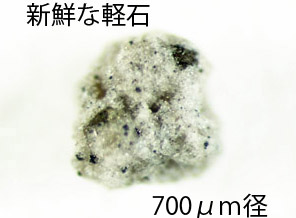

1月19日の噴火火山灰の顕微鏡観察結果 -1/26の噴火に先立ち,比較的多量のマグマ物質を検出-

新燃岳1月19日噴火によって放出された火山灰試料の顕微鏡観察を,1/24-25にかけて観察した(1/26に気象庁へ報告)。その結果,今回の火山灰は,2008年8月,2010年3月,2010年5月の3噴火の火山灰とほぼ同様の構成物からなるが,新たに本質物質(マグマ物質)と判断できる軽石が粗粒部分で約8%認められた。

- Pumice(8%):変質の有無により2タイプにわけられる

新鮮なタイプ;pumice全体の95%を占め,2008年8月の噴火以来,初めて観察 されるものである。この新鮮なpumiceは輝石と斜長石斑晶を含み,石基が透明なガラスで 細かなFe-Ti酸化物を含むことが特徴である。このガラスは発泡しており,小さな変 形の少ない気泡を多数含む。このため,pumice表面は,引きちぎられた時にできるような 尖った組織を示さず,丸まった雷おこし状の見かけを呈する。ガラスは新鮮・透明で変質 物の付着も見られないことから,本質物質の可能性が高い。このpumiceは500~1000µmの粒径にも存在する。

新鮮なタイプ;pumice全体の95%を占め,2008年8月の噴火以来,初めて観察 されるものである。この新鮮なpumiceは輝石と斜長石斑晶を含み,石基が透明なガラスで 細かなFe-Ti酸化物を含むことが特徴である。このガラスは発泡しており,小さな変 形の少ない気泡を多数含む。このため,pumice表面は,引きちぎられた時にできるような 尖った組織を示さず,丸まった雷おこし状の見かけを呈する。ガラスは新鮮・透明で変質 物の付着も見られないことから,本質物質の可能性が高い。このpumiceは500~1000µmの粒径にも存在する。 変質のあるタイプ;上記の新鮮なpumiceよりも細かい気泡を含み茶褐色を呈 するpumiceと,大きい気泡を持つ濃褐色のpumiceが認められた。

変質のあるタイプ;上記の新鮮なpumiceよりも細かい気泡を含み茶褐色を呈 するpumiceと,大きい気泡を持つ濃褐色のpumiceが認められた。

Scoria(4%);発泡度はpumiceよりも良い。気泡内部や表面に白色物質が付着し,表面 の円磨された粒子の他に,ほぼ全体にガラス光沢を持ち変質物質の付着のない粒子も存在 する。ガラス光沢のある粒子の比率はscoriaの内の20%程度。

Scoria(4%);発泡度はpumiceよりも良い。気泡内部や表面に白色物質が付着し,表面 の円磨された粒子の他に,ほぼ全体にガラス光沢を持ち変質物質の付着のない粒子も存在 する。ガラス光沢のある粒子の比率はscoriaの内の20%程度。 Altered lava(22%);珪化変質したと思われる白・橙色化した溶岩片。珪化変質した溶 岩ではpyriteが一部~全体に付着。珪化変質したpumice, scoriaも含めた。

Altered lava(22%);珪化変質したと思われる白・橙色化した溶岩片。珪化変質した溶 岩ではpyriteが一部~全体に付着。珪化変質したpumice, scoriaも含めた。 Non-altered lava(48%);Altered lavaより弱変質~未変質の溶岩片。灰色, 黒色,茶褐 色が主であり石基の結晶度は多様。Altered lavaに比べ粒子の円磨度は低い。

Non-altered lava(48%);Altered lavaより弱変質~未変質の溶岩片。灰色, 黒色,茶褐 色が主であり石基の結晶度は多様。Altered lavaに比べ粒子の円磨度は低い。 Crystal(18%);斜長石,単斜輝石,斜方輝石,Fe-Ti酸化物の遊離結晶。

Crystal(18%);斜長石,単斜輝石,斜方輝石,Fe-Ti酸化物の遊離結晶。

2008年以降噴火の火山灰構成粒子の比較

1月19 日噴火と過去3回の噴火の火山灰構成粒子の比率を下図に示す。今回の火山灰の構成粒子は前3回と構成粒子の種類は似ているものの,pumice が 1~2%から 8%へと増加 している特徴がある。 この増加分は, 今回初めて観察された雷おこし状の軽石に相当する。

(鈴木由希特任研究員による)

噴火にともなう空振について

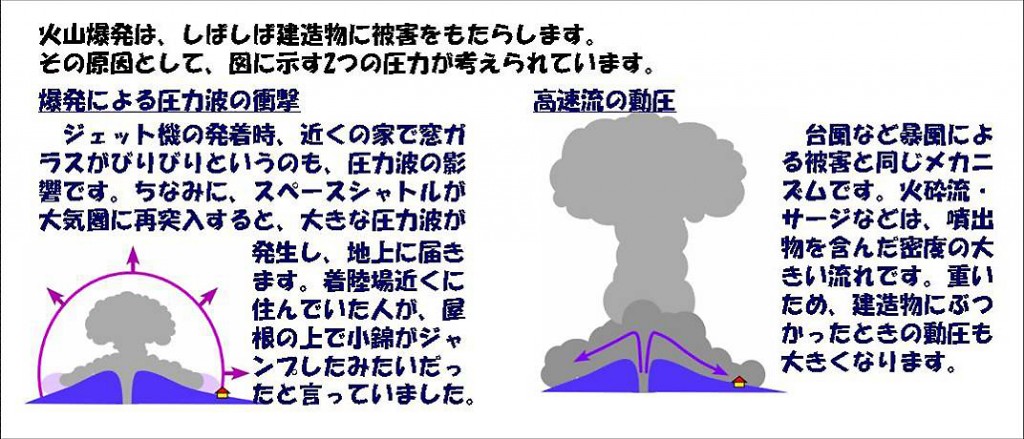

家の窓がビリビリと音を立てて不安な夜を過ごされた方もいらっしゃるでしょう.これは,噴火によって発生した 「空振」によるものです.空振は,ジェット機の発着時やスペースシャトルが大気圏に再突入するときにも発生します.

火山の空振とは

<概説>

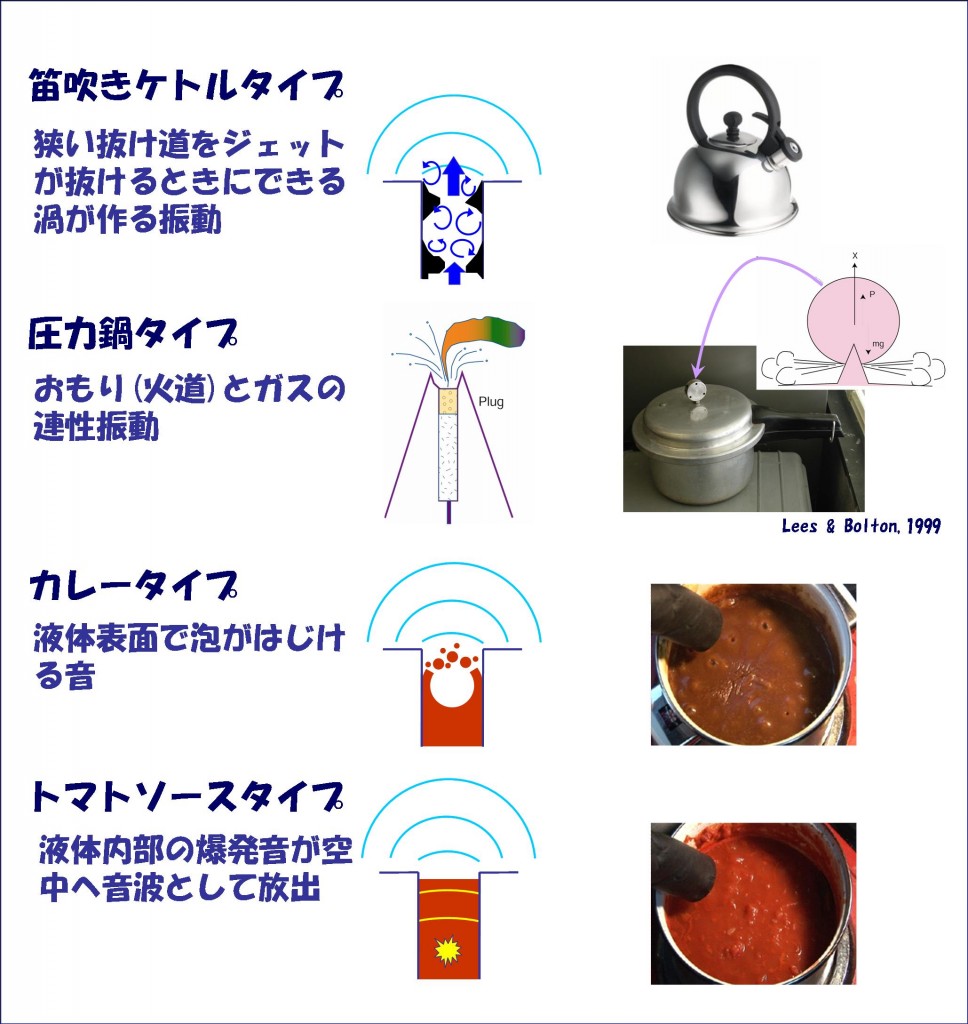

火山の活動に伴い、様々な振動が発生します。そのうち、地面の震動を「地震」、空気 の振 動を「空振」と呼んでいます。空振の中に、さらに、音波として伝わる縦波と、重力波として伝わる横波があります。今回、窓を振るわせたり壊し たりした空振は、噴火による衝撃が音波として伝播したものです。 空振の観測は、火山の表面現象(噴火や噴 気など)を知るのに有効な手段です。火口活動が変化すると、空振の大きさや波形も変化することが経験的に知られていますが、具体的に何が起 こっているかを 特定する方法はまだ確立されていません。空振の発生メカニズムとしては以下のようなものが考えられています(他にもいろいろあります)。

縦波の空振は、音の一種ですから、耳で聞いてみるとどういうものか感じがつかめると思います。そのままでは、人間の耳では聞こえませんが、早回しで再生すると聞こえます。→ 霧島2011年噴火の音のページへ

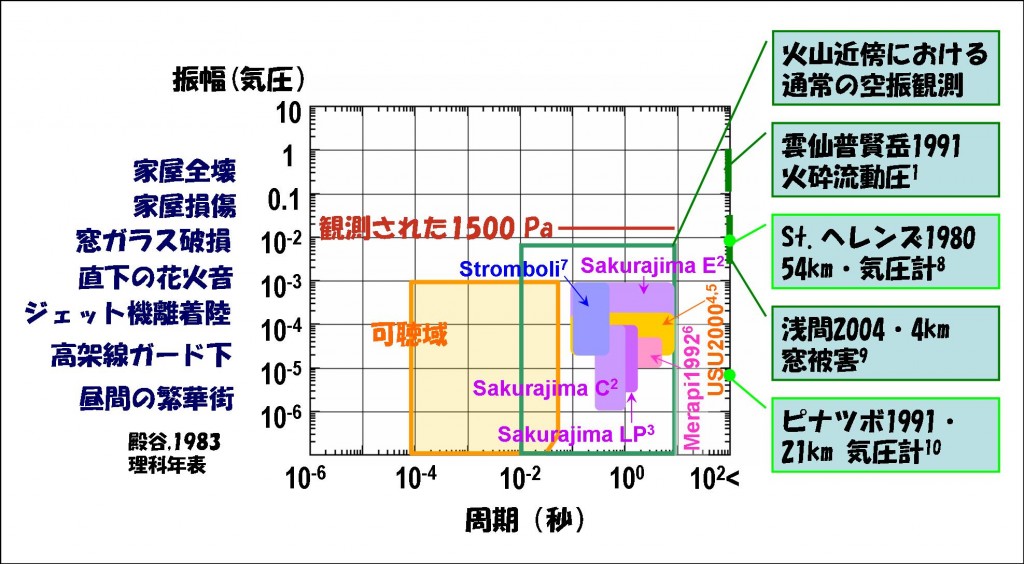

火山観測で対象とされる空振の振幅と周期

注1:1気圧~100000 Pa

注2:空振の波は距離と共に減衰します。今回1500Pa が観測された場所は、火口から1km 程度の距離で、図に掲載している事例よりも近い場所での観測値です。従って、掲載中の事例よりも大きな爆発、というわけではありません。また、冒頭に述べましたように、センサー応答特性の問題から、実際の振幅はもう少し小さかったと考えられます。

参考文献:

国立天文台編「理科年表」丸善株式会社

Valentein, G.A., 1998, Damage to structures by pyroclastic flows and surges, inferred from nuclear weapons effects, J. Volcanol. Geotherm. Res.,87,117-140.

(1)Taniguchi, H. and Suzuki-Kamata, K., 1993. Direct measurement of over pressure of a volcanic blast on the June 1991 eruption at Unzen Volcano, Japan. Geophys. Res. Lett., 20. 89-92.

(2)坂井・他,1996,桜島火山のC型微動に伴う超低周波音,火山,41,181-185.

(3)Garces et al., 1999, Infrasonic precursors to a Vulcanian eruption at Sakurajima Volcano,Japan, Geophys. Res. Lett., 26, 2537-2540.

(4)青山・他,2002,有珠山2000年噴火に伴う空振活動,火山,47,521-532.

(5)山里・他,2002,空振データから見た2000年有珠山の噴火活動,火山,47,255-262.

(6)Oshima, H. and Maekawa, T.,2001, Excitation process of infrasonic waves associated with Merapi-type pyroclastic flow as revealed by a new recording system, Geophys. Res. Lett.,28,1099-1102.

(7)Ripepe, M. and Marchetti, E.,2002, Array tracking of infrasonic sources at Stromboli volcano, Geophys. Res. Lett.,29,2076.

(8)Reed,J.R.,1987,ibid., 92,11979.

(9)横尾・前野・谷口,2005,浅間山2004年9月1日噴火の窓ガラス被害報告と爆発エネルギー推定,火山,50,195-201.

(10)Kanamori, H., Mori, J., and Harkrider, D.G., 1994, Excitation of atmospheric oscillations by volcanic eruptions,J. Geopys. Res.,99, 21,947-21,96.

参考文献:

Valentein, G.A., 1998, Damage to structures by pyroclastic flows and surges, inferred from nuclear weapons effects, J. Volcanol. Geotherm. Res.,87,117-140.

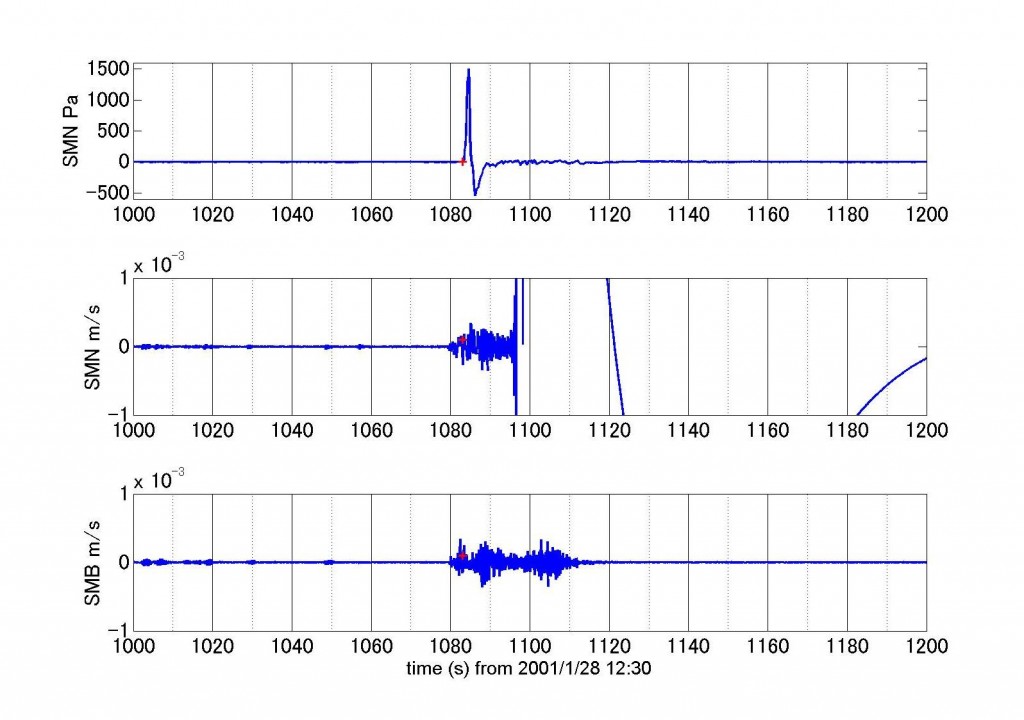

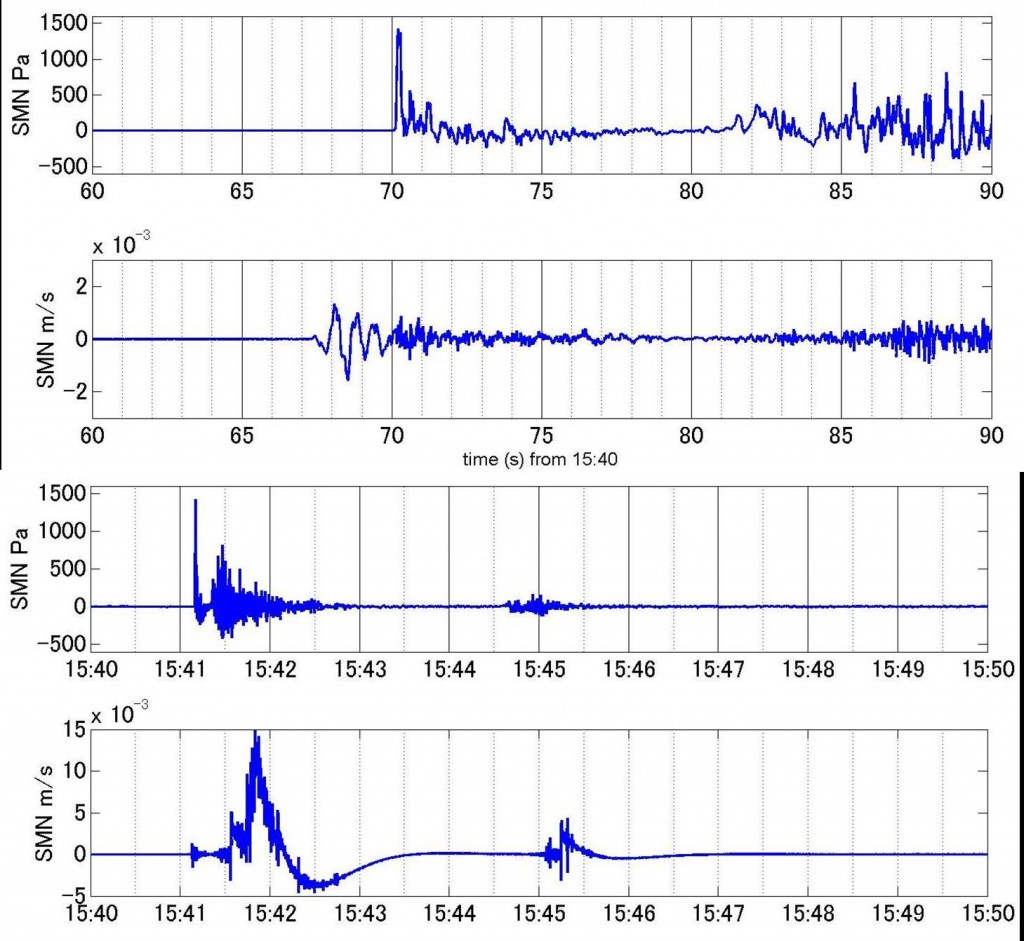

爆発に伴う空振(Pa)と地震(m/s)の波形

新燃岳火口の北、約1km の観測点には、地震計と空振計を設置しています。空振計は、マイクロフォンの一種ですが、耳に聞こえない低い音を捉えることを目的としています。今回観測された爆発の音は、この空振計の測定範囲を超えているため、大きさや波形が正確でない可能性があります。現在、マイクロフォンの応答試験を実験室で行っています。以下のデータは、その不正確さをご理解の上、ご覧下さるようお願いします。

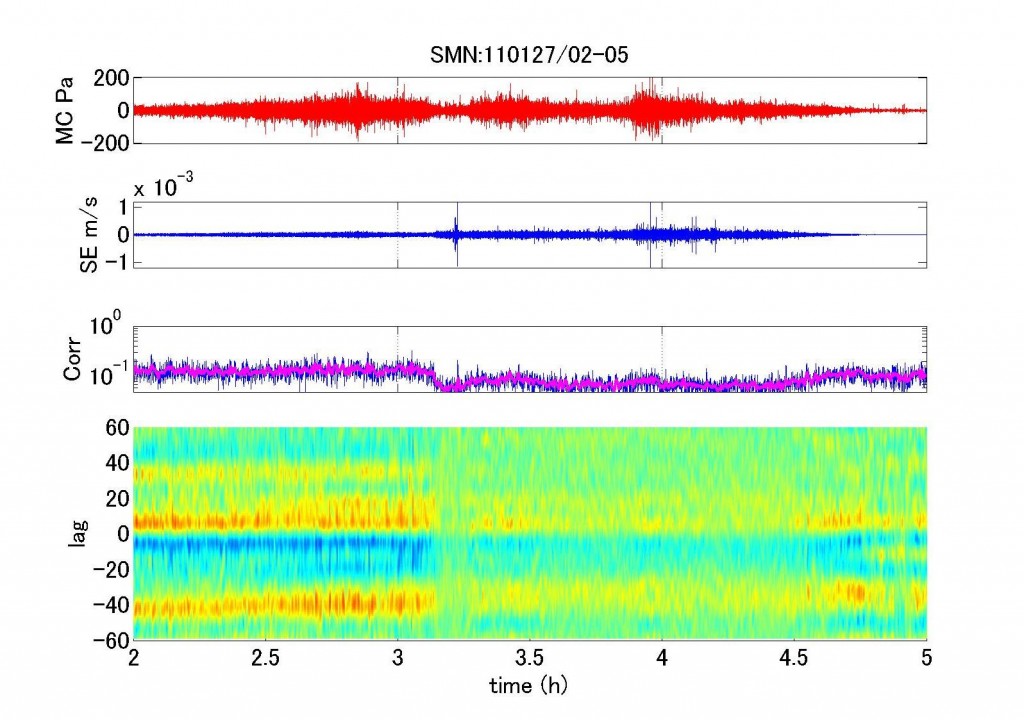

この空振を使って噴火の状態を調べる研究もなされつつあります.特に視界が確保できない時などに有用です.このたびの噴火についての解析結果は下記の通りです.

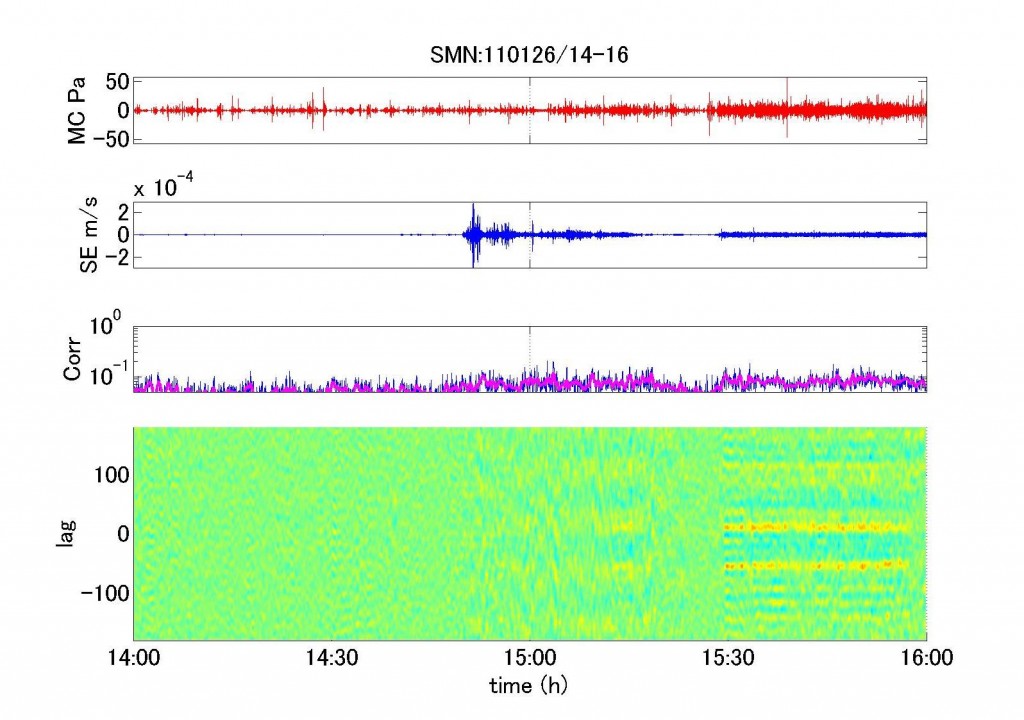

SMNMC-SU Cross Correlation Analyses

浅間火口の観測点では地震動と空振のデータに、1-7 Hzのバンドパスフィルターをかけ、相互相関をとることにより、火口活動を検出してきた (手法の詳細は浅間のページへ).同じ解析手法を、霧島火山新燃北観測点の地震と空振データに適用した。火口活動の発生と変化の様子がよく分かる。

地震は14:50位から強くなっているが、空振活動は15:30頃から始まっている。この間で、噴出状態に何らかの変化があったと考えられる。

2011年1月27日未明の噴火活動に伴うシグナル

3時過ぎに噴出形態が大きく変化したようである。

低周波の空振記録を早回しして可聴域にしたもので,噴火活動の音が聞けます.

市原美恵助教による霧島噴火空振観測のページはこちら

(市原美恵助教による)

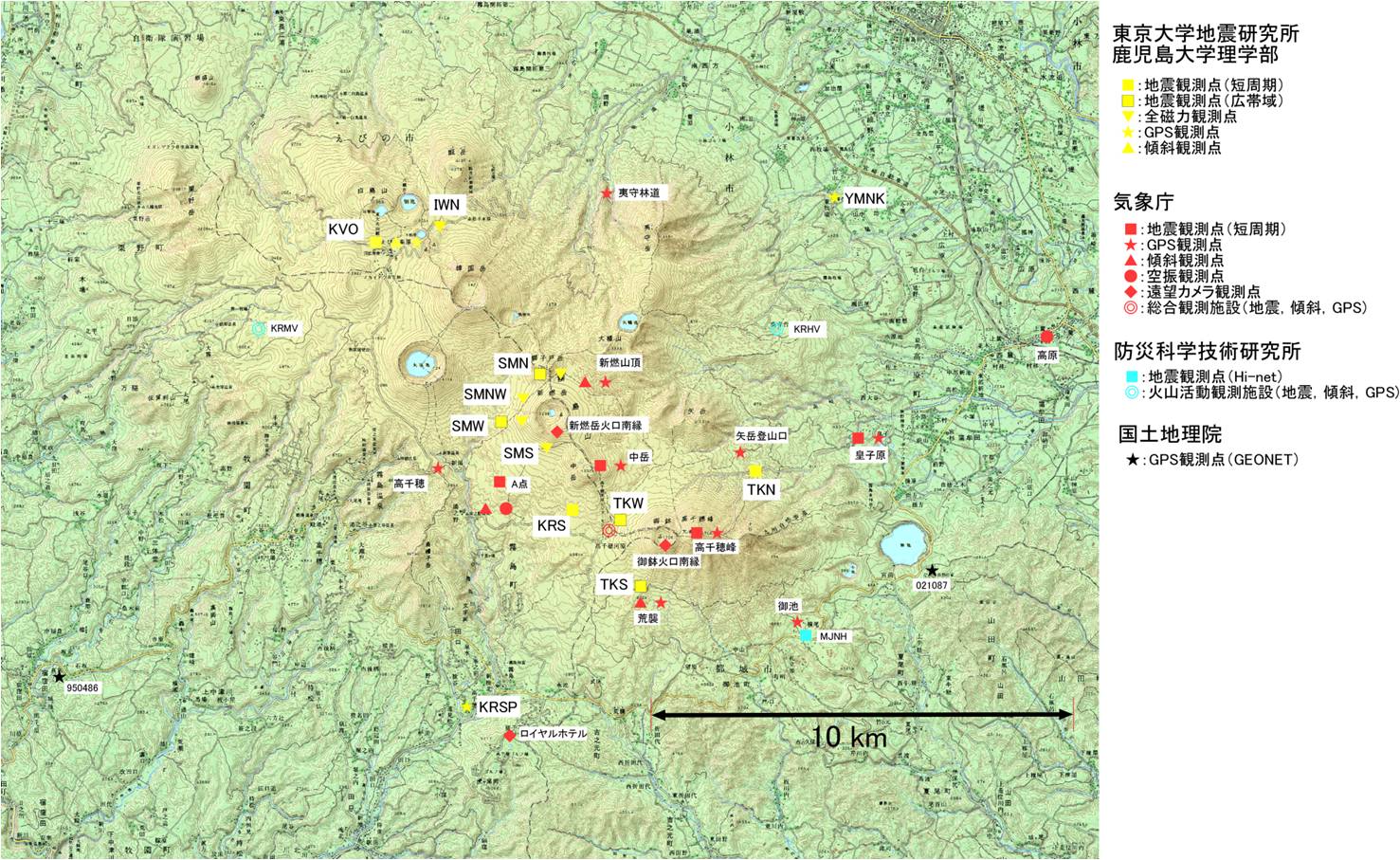

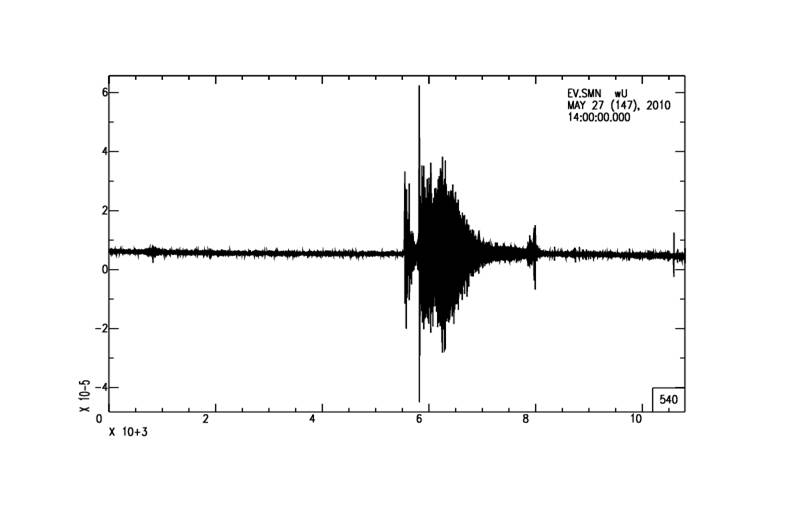

観測された微動波形

霧島山には,地震計,全磁力計,GPS,傾斜計,空振計などの観測点があります.

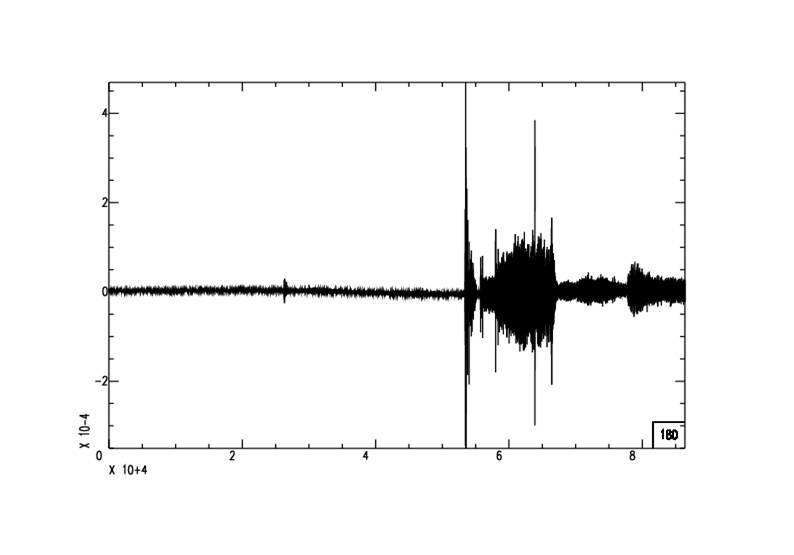

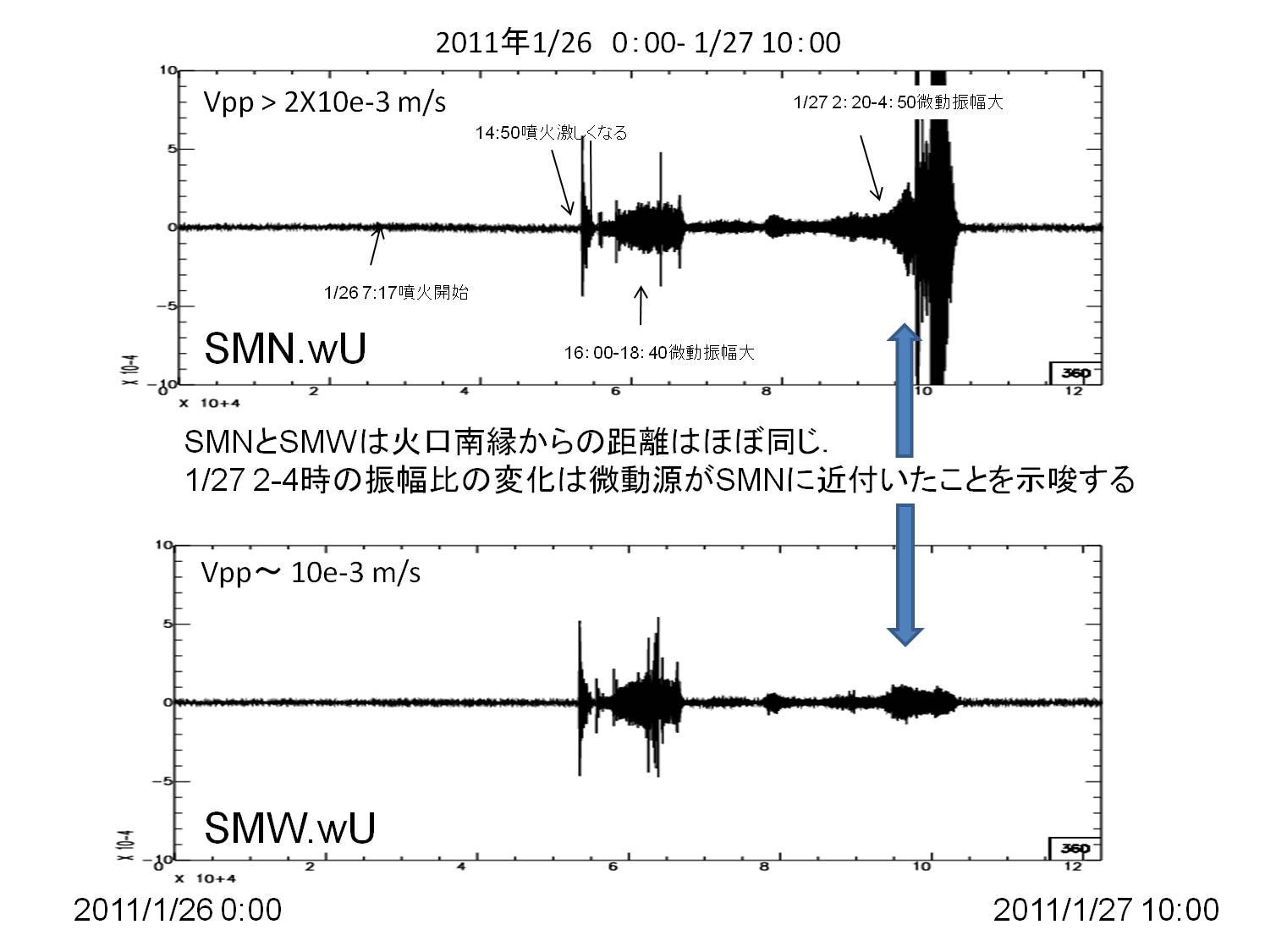

このうち,新燃岳北側の地震観測点(SMN)の速度波形を下図に示します.左は2010年5月27日の,右は2011年1月26日の,それぞれ微動をとらえた波形です.振幅が大きくなっているところで噴火が起きているのがわかりますが,小さい部分も微動をとらえています.

実は左の図は,右の図のスケールに比べて,10倍大きくして表示しています.今回の噴火の規模が,2010年5月の時のものに比べて10倍程度のものであることを示しています.

また,西側の観測点(SMW)と比較することで,今回の噴火の微動の源の位置変化が推測されます.1月27日の2-4時の振幅比の変化は,微動源がSMN観測点つまり北側に近づいたことを示唆しています.

(大湊隆雄准教授,武尾教授による)

リンク

- 気象庁

- 宮崎地方気象台

- 1月27日16時15分: 火山の状況に関する解説情報 第12号

- 防災科学技術研究所 霧島山(新燃岳)情報

- 国土地理院 霧島山の地殻変動

- 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局

- CeMI(環境防災総合政策研究機構)による特集サイト

- 2008年8月の噴火について

- アジア航測株式会社による空撮写真

- 国際航業株式会社によるSAR画像

- 株式会社パスコによるTerraSAR-X画像

火口底の南側.南西側から.

中央に溶岩ドームの裏付近の赤熱現象が見える.

9923 北側から.活発な噴煙を上げる中央の火口の右に大きく空いた火口.白煙があがる.

9937 火口底の中央部を北西側から.画面中央に黒っぽい銀杏の葉のようなものが溶岩ドーム.

9951 溶岩ドームのアップ

0392 北側から引いたもの.左にサージようのベロが火口の外に.右に広がる火山灰堆積域の中央に火砕流の先端が白っぽく見える

0465 火砕流の先端部