活動の様子

バヌアツにおけるドローン調査(2025/9/28-10/10)

アンブリム島において第1回のドローン調査を実施しました

初めて訪れたバヌアツでは,楽しいことから大変なことまで,多くの貴重な経験をすることができました.到着初日の夜はホテルで開催されていたショーを見学し,音楽やダンスを楽しみながらカヴァも体験し,バヌアツの文化に触れることができました.

前半はポートビラに滞在し,バヌアツ気象・地象災害局(VMGD)のオフィスで観測準備を行いました.VMGDのスタッフの皆さんは非常に協力的で,観測に対して強い意欲を持っており,その姿勢にこちらも大いに励まされました.滞在中の気候は非常に過ごしやすく,食事も日本人に馴染みやすい味付けで,物価も日本とほぼ同程度で,快適に生活できました.

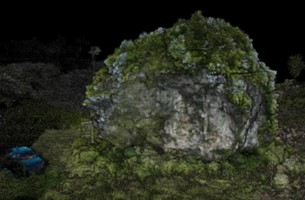

後半はアンブリム島に移動し,ドローン調査を実施しました.アンブリムはまさにジャングルそのもので,文化や生活環境の違いに衝撃を受けました.今回の調査では,2018年にダイク貫入が発生した南東部を対象とし,LiDAR測量と磁気測量によって,ジャングルに隠されたダイク貫入の形状や構造を把握することを目的としました.残念ながら,調査2日目の地形測量中にドローンをロストしてしまい,予定していたデータをすべて取得することはできませんでした.しかし,得られたLiDARデータには樹木下の地形がよく表れており,貫入地形の検出に期待が持てました.一方で,磁気データは取得することができず,非常に悔しい思いをしましたが,いつか必ずリベンジしたいと強く感じました.

滞在したエンドゥ村の人々はとても温かく迎えてくれ,案内をしてくれたフィルモンさんもドローンの捜索に尽力してくださいました.現地の人々の親切さと優しさに支えられ,アンブリムは「また訪れたい」と心から思える素晴らしい場所となりました.

左:ドローン調査中.中:ダイク貫入によって盛り上がった南西海岸付近の地形(草に覆われて現場では見づらい).右:アンブリム島の宿でふるまわれたらプラプ.(報告:保苅健陽)

フィジーにおける津波堆積物調査(2025/10/22-29)

バヌアバラブ島において初めての調査を実施しました

2025年10月22日から29日にかけて、フィジー東部のバヌアバラブ島において津波堆積物関連の調査を行いました。今回のメインの調査地である海岸洞窟は、先行研究においてイベント砂層が確認されていました。今回の調査では、この砂層が津波による堆積物である可能性を検討するため、露頭の記載、3Dデータの取得、各種分析のための試料採集を行いました。今後、データの解析や試料を用いた年代測定、粒度分析等の分析を進める予定です。また、海岸からほど近い場所に池があり、津波やストームなどのイベント堆積物が残されている可能性が考えられました。そこで、この池の周辺部の湿地で掘削調査を行い、3 mのコアを取得しました。今後、このコアの中の土壌を用いた分析を進める予定です。

今回の調査は天気や地元の人の温かさに恵まれ、非常に有意義なものになりました。また、調査以外の面でも、バヌアバラブ島がトンガから受けた文化的影響について学べたり(教会での説教がトンガ語で行われている)、毎晩一緒に調査をしたMRD(フィジー鉱物資源省)の職員とカバを飲む機会があったりして、文化によく触れられた1週間だったと感じます。

左:調査対象の洞窟。右:調査対象の池。(報告:木島悠理)

左:調査対象の洞窟。右:調査対象の池。(報告:木島悠理)

トンガにおける海域火山監視手法の研究(2025/7/31-9/5)

約4週間(8/11~9/5)参加し,衛星火山監視の共同研究やトンガの生活を経験しました

灼熱の日本を発って初めて降り立った8月のトンガは、日本より10度以上も気温が低く非常に過ごしやすいオアシスのような場所でした。トンガの道路が日本同様に左側通行であるからなのか、町中を中古の日本車が数多く走っており、それだけを見ると一昔前の日本の様です。しかし、島がちで国土が小さいトンガには信号が無く、最も高い建物も5階建てまでと、街の様子は全く異なっており驚きました。食生活ではマニオケ(キャッサバ)という芋がよく食べられています(日本ではタピオカの原料としての方が有名ですね)。蒸したり、焼いたり、煮たり色々な方法で食べる機会がありました。ジャガイモなどよりはやや水気が少なくあっさりとしたお味です。トンガの伝統衣装トゥペヌ(巻きスカート)を着る機会にも恵まれました。トンガでは、襟付きシャツにこのトゥペヌを着て、タオバラ(腰巻のようなもの)を巻くのが正装です。セレモニーやフォーマルな場では、このような格好で参加し、スーツを着ることはほとんどありません。日本で和服を着る機会はそれほど多くありませんが、ここトンガでは伝統衣装が生活に根付いていることが感じられました。

そんなトンガでの今回の目的は、人工衛星を用いた火山活動の理解や監視方法についての報告と意見交換です。日本同様に離島の火山や海底火山を抱えるトンガにおいて、噴火活動を正しく理解し、監視し、防災・減災に活かすためには、人工衛星が重要な観測手段になります。2022年のHTHH火山大規模噴火が、衛星からはどのように捉えられたのか、衛星画像で明らかになった噴火推移について報告を行いました。

さらに近年活動が活発化したHome Reef 火山について、日本の衛星ひまわりを用いた監視システムの活用法などを共有しました。この利用は今後の更なる監視体制の向上に寄与するものと期待されています。また、衛星観測による結果とトンガ国内で得られたデータとを比較することで、最新の火山活動について明らかになったことについても報告し意見交換を行いました。今後も協力して詳しい噴火活動の理解や、より良い監視体制の構築に取り組んでいく予定です。

左:報告会後の集合写真(トゥペヌ着用)。右:マニオケとラムカレー。(報告:堀内拓朗)

カンダブ島での火山・津波・聞き取り調査(2025/8/9-16)

G1,2,4 合同でNabukelevu(ナブケレブ)火山周辺で調査を行いました

日本人研究者7名、MRD職員5名がフィジー南部のカンダブ島に渡り、同島西端のナブケレブ火山に周辺において、以下3項目の調査を行いました。カンダブ島調査を終えた8月19日には、日本人4名でフィジー・スバ市内のJICAフィジー事務所を訪問し、カンダブ島調査の報告を行いました。本調査では、沢山の成果が得られと同時に、カンダブ島西部での小さな村を拠点とした生活を通して、綺麗な海や満点の星空に囲まれ、毎日挨拶を交わしてくれる村の方々の温かみに沢山触れることができ、心身ともに充実した調査になりました。

(1) 津波堆積物の調査(G2)

今回滞在したナブケレブ火山西部のふもとに位置するNabukelevuira村では、昨年の同島における聞き取り調査で1960年に生じた津波によって一度村が壊滅し、村ごと高台に移動したという情報が得られており、関連した掘削調査で実際に津波堆積物の可能性がある層が発見されていました。今回の津波堆積物の調査では、同地域において、掘削地点を増やすことによるイベント層の分布の把握と各種分析を行うための試料採取を主に行いました。さらに、ドローンによる地形測量を行い、村周辺や沿岸部の詳細な地形データを得ることができました。今後、堆積物試料を用いた粒度分析、年代測定の実施や、今回得た詳細な地形データを用いた津波の数値計算を実施する予定です。

(2) ナブケレブ火山周辺の村への聞き取り調査(G4)

ナブケレブ火山の周辺の7つの村を訪問して、1960年に津波に襲われた経験があるか、また当時の様子などの聞き取り、その記録を行いました。その結果、既往研究には明記されていなかった津波の発生日、高さ、津波が到達した地点などについて、新たな情報を得ることができました。例えば、津波が発生した日付について、それが1960年1月1日であったという証言をNabukelevuira村で聞いた後に、近接する村々でも発生日について同一の証言を得ました。いずれも、新年のための宗教行事があったため、日付を鮮明に記憶していました。一連の聞き取りにより、1960年のチリ津波とは別の津波であったことが明確にわかりました。また、津波はNabukelevuira村だけではなく、近傍の村々でも認識されており、一定の面的な広がりがあることがわかりました。その一方で、なぜ津波が起こるのか、津波が来たらなにをすべきなのか、といった理解は限定的であることもわかり、ハザードの体系的な理解という点では課題があることがわかりました。

(3) 岩石・湧水の採取(G1)

ナブケレブ火山の山体は、過去に地滑りを複数回発生していることが知られており、Nabukelevuira村をはじめとする周辺の村々にとっては潜在的なハザードとなっています。そのため、山体を構成する岩石の岩石学的な特徴や強度を明らかにする目的で、ナブケレブ火山の噴出物や地滑りの現場から、岩石試料を採取しました。加えて、火山地下の環境を把握するため、火山周辺に湧出する地下水や温泉水、および溶存ガスの採取を行いました。今後、岩石、湧水の化学組成分析や、岩石の強度実験を実施する予定です。

左:津波堆積物調査.中:聞き取り調査.右:サイスイ調査.(報告:笠井克己・木島悠理)

左:津波堆積物調査.中:聞き取り調査.右:サイスイ調査.(報告:笠井克己・木島悠理)

フィジーへのドローンの供与および3国合同ライセンス講習(2025/08/05-08)

フィジーのカウンターパートへ機器の供与と使い方講習を行いました

ドローン飛行のフィールド実習では、LiDAR(レーザー光を使った測量技術)を用いたサンゴ礁地形の測量や、森林下の地形測量を目的としたマングローブ林の測量を行いました。MRDの方々は作業手順の動画を撮るなどしながら熱心に取り組んでおられ、短期間で一通りの手順をマスターしておられました。

また、バヌアツ気象・地象災害局(VMGD)の方3名、Tonga Geological Services(TGS)の方2名、MRDの方3名の3カ国の職員が集まり、スバにおいて二日間にわたるドローンライセンステストを受講しました。各国で行ったトレーニングの成果もあり、全員が無事に飛行ライセンスを取得することができました。

ドローントレーニングの様子(報告:笠井克己・木島悠理)

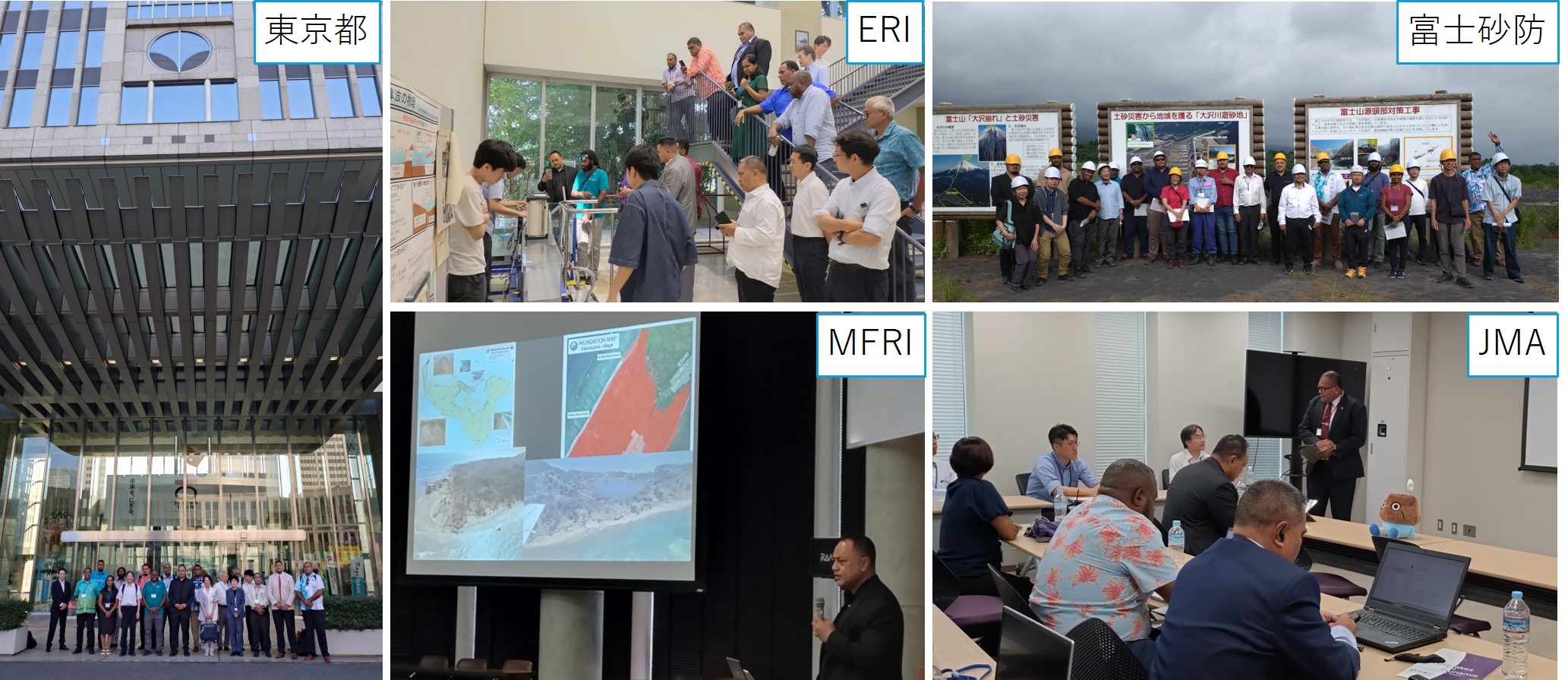

本邦幹部研修報告(2025/06/16-20)

相手国の幹部を招聘し,火山監視や火山防災に関する研修を実施しました

トンガ,フィジー,バヌアツ各国の火山や津波の監視機関と防災対策を担う機関の幹部の方々を招聘し,日本の火山・津波防災への取り組みを紹介する研修を実施しました.トンガからは,国土天然資源省の次官をはじめ4名が,フィジーからは,国土鉱物資源省の副長官をはじめ5名が,バヌアツからは気象地象災害局の局長をはじめ4名が来日しました.

初日の6月16日には,気象庁(JMA)において,火山監視課,および,地震津波監視課からの講義を受け,地震火山現業と記者会見室の見学をさせていただきました.一方,南西太平洋からも,各国や地域連携の取組について紹介していただきました.

2日目の6月17日には,伊豆諸島の火山防災を担う,東京都総務局総合防災部とのワークショップを都庁にて開催させていただきました.会議直前に,気象庁によって三宅島の噴火警戒レベルが2に引き上げられましたが,東京都のご担当の皆様には,その対応に追われながらも,島嶼における津波や火山災害への対策や避難計画についてご紹介いただきました.

3日目の午前は,JICA東京本部において,ユネスコ政府間海洋学委員会(IOC)による南太平洋とカリブ海の津波早期警報プロジェクトのメンバーとの合同会議に出席しました.二つのプロジェクトの相乗効果について,参加者の間で活発な意見交換がなされました.午後には,東京大学地震研究所(ERI)へ参加者を招待しました.ラボツアーとして,若手のメンバーによる津波実験の説明や,技術職員による首都圏地震観測網の紹介を行いました.特に,津波については,参加者もよく知っているはずなのですが,実際に目の前で実演されることで,理解が大いに進んだようです.

最後の2日間は,富士山にて行いました.山梨県富士山世界遺産センター,爆裂火口,溶岩洞窟等を訪れ,火山現象と日本の文化,観光について理解を深めました.山梨県富士山科学研究所(MFRI)では,富士山における火山防災と観光を両立させた取組について講義を受けました.また,日本の火山防災体制について,諸外国との比較や問題提起を含めた講義もありました.南西太平洋からも,各国の火山について紹介されました.特に,2022年1月に発生したトンガの大噴火の際,状況把握や対応の中心的役割を果たしたタニエラ・クラ次官より,当時の状況や噴火現象について直接ご紹介いただいたことは,日本側の参加者にとっては大変貴重な機会となりました.富士山研修の最後は,国土交通省の富士砂防事務所の大沢川遊砂地において,土石流対策について説明を受けました.参加者の多くも直接かかわる内容であり,技術や予算などにも踏み込んだ質問が多く出されました.

大変密度の濃い1週間でしたが,梅雨の間の晴天に恵まれ,関係機関の皆様のご協力により,大変有意義な研修となりました.研修終了後アンケートを実施しましたところ,参加者のほぼ全員が全てのプログラムに意義を感じており,帰国後の具体的な計画を書いてくださった方もいました.お忙しい中,ご協力下さった研修先の皆様に心より感謝を申し上げます.

研修の様子(順不同).(報告:市原美恵)

幹部研修(富士山巡検)に参加して~若手の視点から~

2025年6月19日・20日に実施された富士山巡検に参加しました。巡検への参加がほとんどなく、トンガ、フィジー、バヌアツといった国々の方々と現地を巡りながら意見を交わす貴重な機会となりました。巡検の初日は、山梨県富士山世界遺産センターの見学から始まり、その後、富士山四合目の観測施設や割れ目火口、山梨県富士山科学研究所(MFRI)などを巡りました。各地点では、MFRIの研究者から詳しい説明が行われ、参加者からは地形の成り立ちや噴火履歴、観測体制について活発な質問が寄せられました。私自身も富士火山の観測技術と、行政・研究機関の連携のあり方について多くを学びました。巡検2日目には、MFRIにてワークショップが開催されました。富士火山の最新研究に関する講義の後、フィジー、トンガ、バヌアツの各国代表が自国の火山活動や災害対応について発表され、各国における実情と課題が共有されました。午後には溶岩洞窟の見学や国土交通省富士砂防事務所の視察が行われ、噴火に伴う土砂災害への対応や予防策について実地で学ぶことができました。今回の巡検を通じて、単なる研究成果の発表にとどまらず、それがどのように社会の中で活かされるか、またそれを各国の事情に即して共有・発展させていくことの難しさと面白さを実感しました。各国の代表団との交流を通じて、災害リスク軽減における国際連携の可能性を強く感じるとともに、自身の研究活動に対する意欲と責任も新たにすることができました。

巡検の様子。撮影者:徳田達彦(左・中)、中田光紀(右)。(報告:徳田達彦)

第二回JCC会議報告(2025/4/23-24)

本プロジェクトの第2階のJCC会議と関連した活動を行いました

Joint Coordinating Committee Meeting(JCC会議)は,プロジェクトの年間の活動契約や方針を決める重要な会議です.

プロジェクトの2年目となる2025年度の会議を,トンガの天然資源省をホストとして,ヌクアロファ市にあるNIU Lodgeにて開催しました.

トンガ,フィジー,バヌアツ各国の代表機関,対策機関,国立大学,気象局,そして地域機関である南太平洋大学,太平洋共同体,ユネスコが出席しました.

日本チームは,研究者5名と現地調整員1名が現地参加し,また各地からオンライで出席しました.

4月23日には,午前中,プロジェクトの科学的成果や今後の計画について日本チームから発表を行い,

午後は,各国の代表機関からプロジェクトに関連する活動が報告されました.

また,ホスト国のトンガからは,日本で火山灰分析の研修を行った若手スタッフが,その成果を発表しました.

その後,地域連携に関する議論が行われました.4月24日午前には,JCC会議が実施され,今年度の活動方針について,合意がなされました.

プロジェクトの骨格をなす機関が一同に会して議論を行ったことは,計画の実現に向けて大きな意義があります.また,トンガの代表機関が所属する国土天然資源省の大臣が教育省の大臣でもあり,本プロジェクトを教育や人材育成につなげることに対して強い期待を寄せて下さったことも,励みになりました.

関連して,4月22日には,トンガの代表機関職員を対象とした衛星火山熱活動監視の講習会を行い,4月24日の午後に,津波堆積物の巡検を実施しました.

左:JCCでの集合写真。右:M/Mの署名。(報告:市原美恵)

JCC会議に参加して~若手の視点から~

2025年4月26日・27日にトンガで開催された第2回JCC会議に参加しました。私にとって、このような会議への出席は初めての経験であり、非常に多くの学びがありました。

特に印象的だったのは、トンガ、フィジー、バヌアツといった国々の政府機関からの参加者が、単なる科学的成果にとどまらず、それを現場でどのように活用するかという視点を非常に重視されていたことです。また、複数の国を巻き込んだ研究の進め方やロジスティクスについて垣間見ることができ、国際連携研究の面白さと同時に、その裏にある難しさについても改めて認識する良い機会となりました。

会議全体を通して、参加者の皆さんが本SATREPSプロジェクトの成果に強い期待を寄せていることが伝わり、私自身の研究へのモチベーションもさらに高まりました。

会議終了後には、私が案内役を務め、参加者を対象にトンガタプ島で津波に関するフィールド巡検を実施しました。この巡検では、2022年のフンガ・トンガ=フンガ・ハアパイ火山の噴火に伴う津波によって甚大な被害を受けた、島北西部のカノクポル地区と、トンガ最大の津波石「マウイ・ロック」を訪れました。参加者の皆さんは熱心に説明を聞いてくださり、有意義な巡検となったと思います。特にバヌアツからの参加者は、自国では近年大きな津波被害を経験していないこともあり、非常に多くの質問を寄せてくださったのが印象的でした。

左:津波巡検の様子。右:供与したドローンを使ってのグループ写真。(報告:中田光紀)

フィジー共和国とトンガ王国で住民調査の準備に着手しました(G4:2024/12/4-15)

フィジー・ビティレブ島とトンガ・トンガタプ島で関係機関や住民代表と意見交換をしました

現地で生活する人々が日常生活を営むうえで、ハザードについてどのような基本的な理解をしているのか。また、世代を超える時間スケールのなかで、ハザードの現象や記憶などをどのように伝承し、それが現代の暮らしに埋め込まれているのか。このような、住民の認知や意識を調査することを目標として、今回はその準備でフィジー共和国の主島であるビティレブ(Viti Levu)島とトンガ王国の主島であるトンガタプ(Tongatapu)島を訪問してきました。

フィジー共和国では、首都スバでプロジェクトのカウンターパート組織であるMineral Resources Department(MRD)などの関係機関などと協議しました。また、MRD職員の同行を得て首都から東に約20キロに位置する3つのコミュニティ(Kuva、Daku、Nakorolevu村)を訪問し、住民の代表者と意見交換をしました。

トンガ王国では、トンガタプ島の首都ヌクアロファでカウンターパート組織であるTonga Geological Services(TGS)などとの打合せに加えて、2022年1月のフンガ・トンガ=フンガ・ハアパイ火山の噴火により発生した津波の浸水被災地の巡検をしました。

フィジー共和国の村の住民の代表者との意見交換で印象的であったことの1つが、日常生活のなかで自然な形でハザードが知覚されていることがわかったことです。ハザードを示す表現がフィジー語にあり、例えば、「ualoka」は津波と高潮の両方の事象を示したり、軽石は「soata」といいます。また、地域によっては、軽石が浜辺に漂着したり、軽石が漁の邪魔になったりすることがままある、ということがわかりました。その一方で、フィジー国立大学の教員によれば、住民は単語を知っていたとしても、それが意味する事象のメカニズムや、もたらされるかもしれない被害の様相などの理解については限定的ではないだろうか、というコメントをいただきました。

トンガ王国では、住民の土地に対する考え方についての考え方が特徴的でした。トンガ王国では、多くの土地は王様が所有しており、津波で被災した住民が移転した際にも、王様の配慮により提供されたことになっています。土地に対する愛着なども他国とは異なる感覚である可能性があります。フィジー共和国でも、トンガ王国でも、今後の住民調査の詳細設計に向けて、示唆的で有意義な情報収集や意見交換などをすることができました。

左:MRDでの打合せの様子。中:フィジー・Daku村での意見交換の様子。

右:トンガ・Atata島民の移転地区の様子。(報告:井内加奈子・地引泰人)

バヌアツ共和国でのドローントレーニング報告(G1:2024/11/18-22)

バヌアツ気象・地象災害局の方々へドローントレーニングを行いました

バヌアツ共和国の首都ポートヴィラ(エファテ島)において、バヌアツ気象・地象災害局(VMGD)の方々へのドローンのトレーニング、ドローンや関連機器の供与の手続きを行いました。本プロジェクトでは、バヌアツのアンブリム火山において、ドローンを用いたLiDAR測量(レーザーを使った地形測量)や空中磁気探査(空中における磁場の強さから、地下に存在する磁石の強さ(磁化)を推定する探査)を行う予定です。特に、LiDAR測量は、従来の地形測量である写真測量(写真を大量に撮影し、地形を復元する方法)に比べ、樹木の下の地形も調査できる可能性があるという点で優れており、さまざまな地域・対象に対する測量方法として有効です。今回のトレーニングは、ドローンの基本的な操作方法や安全対策、LiDARの使用方法に焦点を当てて行いました。

1日目はドローンの基本的な安全対策や使用方法について座学を行いました。2日目から4日目までは、半日、ドローン飛行のフィールド実習を行い、半日、取得したデータの解析手法の実習を行いました。VMGDの方々は、非常に熱心に、また楽しそうに実習に参加されていました。近年のドローン技術の発展で、安定した飛行が簡単に行えるようになっていることも手伝って、VMGDの方々はあっという間に飛行方法を習得されていました。

今後、VMGDの方々は標準作業手順書(SOP)を作成し、さらに技術を習得するために週に1回はドローン飛行トレーニングを継続していくつもりだとおっしゃっていました。また、ドローンを使った測量の対象もすでにたくさん候補を挙げられていました。安全に、積極的にドローンを活用していく気持ちが感じ取れ、嬉しくなりました。

(報告:田中 良)

(報告:田中 良)

トンガ王国でのドローントレーニング・地形地質調査報告(G2:2024/11/6-20)

トンガタプ島においてドローントレーニングと地形地質調査を行いました

近年ドローン飛行やドローン搭載カメラによる調査の技術が向上しており、ドローンによって危険な地域の調査、詳細な地形計測、地熱活動の観測などを行うことができると期待されています。本プロジェクトでは日本からトンガへドローンやLiDARカメラ(レーザーを使うことで3D点群が得られるカメラ)、赤外線カメラなどを供与することとなっており、今回我々は供与の手続きやドローンのトレーニング、地形地質調査を行う目的でトンガを訪問しました。

約2週間のトンガ滞在のうち、まず到着直後は島内を回って火山噴出物の地質調査を行いました。その結果、大規模な火山噴火によって形成されたと考えられる火山噴出物の層を見つけました。今年の7月には地質調査によって複数の津波イベントの痕跡を見つけていますが、これらの津波イベントとの関連性も含めて今回見つけた火山噴出物の調査分析を今後より詳しく行っていく予定です。

週末を挟み、週明けにはTonga Geological Services(TGS)において機器の供与セレモニーを行いました。その後は機器の使用方法について講義やトレーニングを行い、トンガの方々に自分でドローンを使ってもらえるように指導しました。TGSの皆さんは興味津々にトレーニングに参加されていました。

トレーニングの終了後は実際にフィールドへ赴き、海岸の地形を計測するためにTGSの方々と一緒にドローンのLiDARカメラによる測量を行いました。海岸の地形には過去の地震や環境変化による海面の高さの変動が記録されている可能性があり、今後得られたデータを解析して地形の形成原因を解明していく予定です。また同時にトレンチ掘削による地質調査も行いました。津波の可能性がある堆積物が見つかった地点もあり、こちらについても採取した試料の分析を行っていきます。

左:供与セレモニー、中:ドローンによる調査、右:LiDARによる津波石のスキャンデータ

「世界津波の日」のフィジーでのイベントに参加しました

プロジェクトを紹介するポスターとビデオを展示しました

2024年11月5日、世界津波の日に際し、フィジーの住民に対し津波に対する知識と津波発生時の対策を強化することを目的としたイベントが、プロジェクトのカウンタパート組織である、Mineral Resources Department (MRD)の主催で首都スバで実施されました。防犯知識を早い段階から持つことが重要との認識から、昨年と同様に地元の5つの学校(小学校~高校)も参画してもらう形で開催されました。

本プロジェクトの取り組みについて、活動を紹介するポスターとビデオを展示しました。ビデオによる紹介では、MRDの共同研究者が、フィジーや隣国バヌアツ等でのフィールド調査の様子を見せながら、生徒達からの積極的な質問に答える場面もありました。本イベントでは、生徒が津波やその他の災害をテーマにした研究を発表するコンペを行い、火山災害について取り組んだSuva Grammar Schoolのクラスに対して「JICA/SATREPS賞」が授与されました。また、実際の津波発生を想定した避難訓練も実施され、その様子がドローン撮影されTV番組で生中継されました。当日は、National Disaster Risk Reduction(NDRR)等の関係省庁やUNDRRを含む国連組織、NGO等も含めおよそ総勢800名程が参加し大盛況で、このイベントに参加することにより、本プロジェクトとして効果的なアウトリーチ活動ができました。

左:ビデオで西之島噴火を紹介中、中:プロジェクトポスターと子供たちの絵、右:イベントの様子

バヌアツ観測・調査報告(G3:2024/9/22-10/8, G1:2024/9/26-10/11)

バヌアツ共和国で火山観測と火山噴出物の調査を行いました

今回私たちはバヌアツ共和国の首都ポートヴィラ (エファテ島) を拠点に, バヌアツ気象・地象災害局 (VMGD) の協力を得て, タンナ島とガウア島で野外観測および地質調査を行いました. バヌアツは80の島々で構成される南太平洋の島国です. 近くのオーストラリアやニュージーランドから観光客が訪れますが, 日本や他のアジアからの観光客はほとんど見かけません. 拠点にしていたポートヴィラは, 活気溢れる市街地のマーケットやコバルトブルーの美しいビーチが魅力的なリゾート地です. 公用語はビシュラマ語, 英語, フランス語の3つで, 主に使用されるビシュラマ語は英語との共通点が多く, 日本人にも馴染みやすいです. バヌアツの人々は人懐っこく友好的で, 通りすがりの際には ”Hello! Good morning!” と声を掛けられます.

タンナ島にはポートヴィラから小型機に乗って1時間で到着しました. 私たちは海岸沿いのSiwi カルデラの噴出物を調査し, カルデラ形成後にカルデラ中央にできたヤスール火山では, 火口縁から噴火を観測しました. わずか500 mほど眼下では轟音とともにマグマが吹き上がり, 規模の大きい爆発では, 赤熱した火山弾が目の高さまで到達します. プロジェクトではヤスール火山に観測小屋を兼ねたシェルターを設置するために, 事前調査として火山弾の大きさや密度, 火山斜面の地盤強度などを測定しました. 現在ヤスール火山ではA, B, Cの3つの火口が活動しており, 泡が弾けるような噴火 (パフィング) が数秒おきに, 規模の大きな爆発が数分おきに生じています. 今回, 火口から北東に500 m 離れた観測点で空振のアレイ観測と地震観測を2日間実施しました. アレイ観測では複数地点にセンサーを配置し, シグナルの到来方向を推定します. 今後の解析によって,観測された現象がA, B, Cのどの火口で発生したかを区別し, 活動メカニズムの更なる理解を目指します. さらに, ヤスール火山地下のマグマの様子を知るために, 村の水源で地下水の温度, ph, 電気伝導度, 酸素濃度などを測定しました.

ガウア島には地質班が上陸して調査を行いました. ガウアはポートヴィラから飛行機で2時間ほどの距離にありますが, 定期便は無く, 観光客のほとんどいない離島です. 調査初日は観測班が準備した地震計を観測点に設置し, 可動する任務です. ポートヴィラに観測班, 日本に遠隔支援スタッフ, ガウアに地質班とVMGDスタッフという連携体制のもと, 無事に任務を達成することができました. 調査中日には島中央のカルデラ湖までジャングルを4時間ほど歩き, 道中の溶岩を採取しました. 今後年代測定などを行い, ガウア火山の噴火履歴を明らかにします. ガウア島の東側は周回道路があるため, 道路沿いで最近の噴出物を観察できます. 西半分は道路がないため, 調査最終日にはボートを借り上げて海岸沿いを調査しました. ボートが着岸可能なビーチには大抵小さな村があります. 上陸後すぐにVMGDスタッフが村長に事情を説明し, 彼らの土地に入る許可を得ます. インターネットもスマホもない村の住民は日本人が来たことや地質調査そのものに興味津々です. 私たちは大勢の見学者に見守られながら, カルデラ噴火堆積物を調査しました.

タンナ島やガウア島は未舗装の道路が多いため, 現地のドライバーを雇っていました. 車での移動中,ドライバーが隣村まで歩いている人に声を掛けて荷台に同乗させることがよくありました. 離島では自給自足が基本であり, 家族でなくても無償で助け合う彼らの姿に, 日本人として深く感銘を受けました.

(報告:安田裕紀・柘植鮎太)

第一回JCC会議報告(2024/8/15-16)

本プロジェクト最初のJCC会議と関連した活動を行いました

Joint Coordinating Committee Meeting (JCC会議)は,年1回開催することとなっています.本プロジェクトの第一回の会議を,フィジーの鉱物資源省をホストとして,フィジー・スバ市の由緒あるGrand Pacific Hotel にて開催しました.フィジー・トンガ・バヌアツ各国の代表機関のほか,対策機関や大学などの協力機関が出席しました.また,UNESCO-IOCもオブザーバー参加をしていただきました.日本チームは,8名が現地参加し,日本からもオンラインにて参加しました.付随して,衛星火山監視講習(森田助教・金子准教授)・南太平洋大学におけるセミナー(後藤教授)・災害対応に関する小会議(井内准教授)なども開催し,知識や意見を共有しました.プロジェクトに参加する多くのメンバーが集まり,楽しい時間を過ごすことができました.

DAS観測成果報告(G3:2024/7/21-26)

トンガ王国・トンガタプ島においてDAS観測の成果報告を行いました

2022年1月のフンガ・トンガ=フンガ・ハアパイ火山の噴火により,トンガ王国の主島であるトンガタプ島とハアパイ諸島・ババウ諸島を結ぶ海底ケーブルが切断されました.損傷がなかったトンガタプ島から30km程度の区間で分散型音響センシング(DAS)を使った地震の観測が2023年2月に行われ,データの解析を進めています.DASを用いた地震観測では,海底地震計に比べ安価にリアルタイムの地震観測が可能であり,フンガ・トンガ=フンガ・ハアパイ火山のような海底火山による火山性地震を観測できる可能性を秘めています.

300以上の島からなる南太平洋の島国フィジーは,ビーチやサンゴ礁が美しいリゾート地として有名で,日本からも観光客が訪れます.フィジーには日本よりは少ないものの火山が存在し,過去数百年の間に噴火した火山としてはNabukelevu(ナブケレブ)火山とTaveuni(タベウニ)火山が知られています.また過去には津波被害が発生しており,1953年の地震では首都スバなどで津波による死者が出ています.フィジー近海で発生する津波以外に,遠くの国で津波が発生した場合でも,太平洋を波が伝播することでフィジーに被害が生じる可能性があります.そのためフィジーにおいて過去の噴火や津波の履歴を地質学・物質科学的に調査することは,将来の災害に備える上で重要であると考えられます.

トンガ王国の周辺にはトンガ海溝や海底火山が多数存在し,津波リスクが非常に高い地域となっています.実際に,2022年にはフンガ・トンガ=フンガ・ハアパイ火山噴火により,首都のあるトンガタプ島では最大遡上高20m もの大津波に襲われました.しかし,トンガ王国における津波堆積物研究は乏しく,津波の発生履歴はほとんどわかっていません.そのため,将来の津波リスク評価が難しい状況になっています.

今回の渡航では,DAS観測の成果報告をトンガケーブル社(Tonga Cable Ltd.)や自然災害に関連する政府機関の方に対して行いました.報告では,DAS観測の原理や観測データの解析方法について説明し,観測データを用いた地震の解析結果を報告しました.報告においては,更なる観測に向けた交渉も行いました.また,ハアパイ諸島のリフカ島へ渡り,海底ケーブルの状態を確認する試験を実施しました.

予定の合間には,トンガの美しい海の景色を観ることができ,トンガと太平洋の深い関係を感じることができました.

(報告:中尾俊介)

(報告:中尾俊介)

火山・津波地質調査(G1,G2:2024/8/6-12)

フィジー・Kadavu island(カンダブ島)において火山噴出物と津波堆積物の調査を行いました

今回の調査では,人口1万人ほどの離島であるカンダブ島(Kadavu island)に渡り,フィジーの鉱物資源省の方2名とともにNabukelevu火山および津波堆積物の調査を行いました.火山については,麓の村周辺やボートを使わないと到達できない海岸などを調査し,火砕流や降下火砕物,溶岩など様々な種類の噴出物を見つけることができました.噴出物はサンプリングを行い,日本に持ち帰って化学組成などの分析を行う予定です.津波については,津波が来た際に浸水しうる標高の低い場所を中心に複数のトレンチを掘削し,津波堆積物の有無を調べました.その結果,津波によって形成された可能性のある層が見つかりました.地元の長老に話を聞いたところ,1960年に突如津波が村を襲い,村は壊滅したそうです.ひょっとしたら今回見つけた層はこの津波に関連しているのかもしれません.1960年の津波といえば日本でも被害が発生したチリ地震が有名ですが,長老の話ではチリ地震とは日付が大きく異なるため,チリ地震とは別のイベントによる津波があったようです.当初の想定には全く無かった津波の話を聞くことができ,とても有意義でした.

(報告:池永有弥)

(報告:池永有弥)

津波堆積物調査(G2: 2024/7/2-12)

トンガ王国・トンガタプ島において津波堆積物調査を行いました

そこで今回我々は,トンガ王国のトンガタプ島においてトンガ地質サービス(Tonga Geological Services)の研究者と共同で津波堆積物調査を実施しました.調査の際には,主に津波石(津波によって海から陸に運ばれた巨大な岩塊)の直下にトレンチを掘ることで,津波堆積物の発見を試みました.その結果,複数地点において津波堆積物の可能性のある堆積物を発見することができました.

また,調査の初日にJICAトンガ支所を訪問し,調査におけるJICAとの連携について確認を行いましました.さらに,調査の最終日にはトンガ政府の国土資源省(Ministry of Lands and Natural Resources)を訪問し,CEOに今回の調査結果の報告を行いました.

(報告:中田光紀)

(報告:中田光紀)