| 東京大学地震研究所

- 2007年3月25日能登半島地震の特集ページ- |

|---|

*気象庁はこの地震を、「平成19 年(2007 年)能登半島地震」と命名しました。

また英語名称は「The Noto Hanto Earthquake in 2007」と命名しました。

[Update 2007.04.13]

【解説】

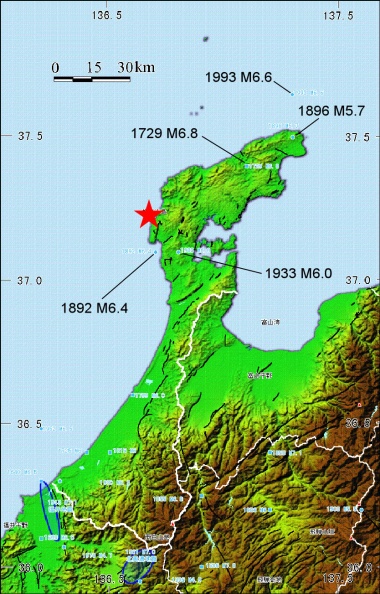

日本時間2007年3月25日9時42分頃,能登半島西岸に近い能登半島沖に発生した地震は(左下),気象庁マグニチュード(Mj) 6.9の規模で,防災科研・USGS・地震研の速報CMT解によれば,北西−南東方向に圧縮軸を持ち,多少の横ずれ成分を含む逆断層型の地震(モーメントマグニチュード Mw 6.6〜6.7)でした.

能登半島地域の過去の主な被害地震は,1933年や1993年などに陸あるいは沿岸域で発生した浅い地殻内地震でしたが(左下図; 地震調査委員会, 1999),今回の地震も震源深さが10km前後に決まっており,同じようなタイプの地震と考えられます.特に1993年の地震は発生場所は北方沿岸とやや異なるものの,今回の地震と同じような逆断層型のメカニズムを持っていたことが知られており(菊地, 1993),この地域の複雑な応力場を反映して余震活動が比較的活発な地震で,最大余震(M5.3)は4ヶ月後に発生しました(Tsukuda et al., 1994; 伊藤・他, 1994).しかし,今回の地震の余震活動は平均的な水準で推移しており,気象庁発表のように,震度5強以上の揺れとなる余震が発生する可能性は小さくなっていると見られますが,今後1ヶ月程度は震度5弱程度の揺れとなる余震を警戒する必要があります.

本研究所では余震観測チーム(合同余震観測グループとりまとめ),断層調査チーム,強震観測・被害調査チームなどの派遣を行うとともに,文部科学省科学研究費による合同調査観測班の編成などを進めています.(2007.03.25, 2007.03.31; アウトリーチ室)

金沢敏彦地震研究所教授を代表者とする大学・研究機関の研究チームは, 「2007年能登半島の余震に関する調査研究」のため,文部科学省科学研究費 補助金(特別研究促進費)(2007.04.02)、および科学技術振興調整費 「平成19年能登半島地震に関する緊急調査研究」の交付を受けました.(2007.04.12)

・菊地 (1993)

http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/sanchu/Seismo_Note/YCU_report/img/20_9.jpg

・Tsukuda et al. (1994, Vol.69, pp.1-18, 地震研彙報)

・伊藤・他 (1994, Vol.37, No.B-1, pp.325-341, 京大防災研年報)

http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/dat/nenpo/no37/nenpo37b1.html

|

|

|---|---|

| 「日本の地震活動」(地震調査委員会, 1999) 図6-49に加筆. |

気象庁暫定解による震央の位置. |

【関連するプロジェクト】

余震観測

地震解析

メカニズム解析

地震波形記録

断層調査・地質学的調査

建物被害・強震動

他機関による情報

- 地震調査研究推進本部の平成19年(2007年)能登半島地震の評価

- 気象庁 平成19年(2007年)能登半島地震」の特集

- (独)防災科学技術研究所

- USGSによる震源・メカニズム解

- Harvard大による震源・メカニズム解

- 筑波大学大学院八木研究室 震源過程解析

- 国土地理院 石川県能登半島沖を震源とする地震関連

- 産業技術総合研究所活断層研究センター 平成19年(2007年)能登半島地震

Copyright 2007 ERI. All rights reserved.