カテゴリー別アーカイブ: CCPREVE

図3.10.1

3.10.7 「南海トラフ地震に関連する情報(臨時)」に関する思考実験

南海トラフ地震に関連する情報(臨時)(以下,南海トラフ地震関連情報)は,南海トラフ周辺で気象庁が異常現象を観測した時に発表される情報である.この情報は,有識者によって構成される南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会による助言を受けて,気象庁長官が発表する.その情報の内容は,種々あり得る異常現象について,その時に得られる様々な観測データをもって,様々な観点からの判断がなされた上で決められるものである.しかし,現在公表されている関連資料や地震学の知識から,具体的にどのような段階でどのような内容の情報が発表されうるのかを考えることは,情報の受け取り手が防災対応を考えていく上で有用であることから,南海トラフ地震関連情報の内容に関する思考実験を行った.なお,関連資料としては主に,中央防災会議の南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討ワーキンググループおよび防災対応のための南海トラフ沿いの異常な現象に関する評価基準検討部会の公開資料を用いた.

(http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taio_wg/taio_wg_02.html)

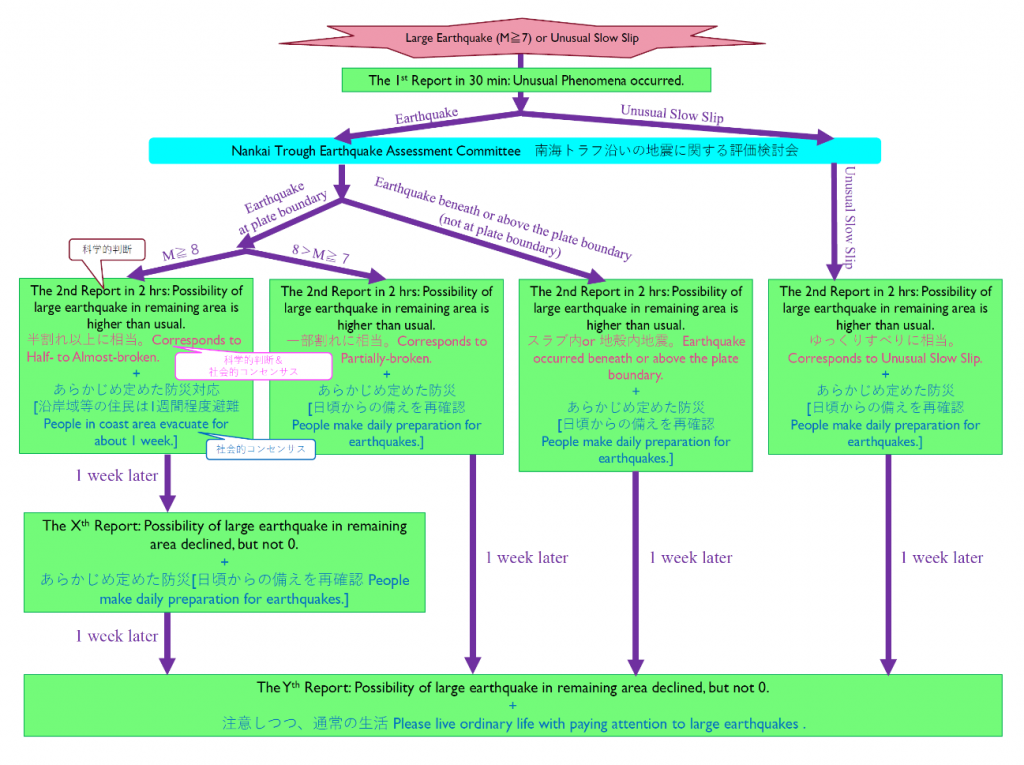

南海トラフ周辺で発生する異常現象の種類と,その時に発表されうる南海トラフ地震関連情報のフローチャートは図3.10.2のようになり,情報内容の種類は6種類になると考えられる.南海トラフ地震関連情報に含まれる内容は,科学的判断により「現在どのような状況なのか」を説明する部分だけではない.それに加えて,事前に社会的コンセンサスを得た「自然現象のカテゴリ分け」のうち,今回の事象はどのカテゴリに当たるのかを説明する部分と,同じく事前に社会的コンセンサスを得た「各カテゴリに対応する防災対応」を呼びかける部分も含まれることになると考えられる.南海トラフ周辺で発生する自然現象は,科学的にはカテゴリ分けの線引きが難しいものであるが,どのカテゴリに相当するのかを考えるためには,科学的知見が必要である.このように,事前に決められた社会的コンセンサスについて科学的判断を加えなければならないという点が,気象庁の発表する他の予警報と南海トラフ地震関連情報が異なる点であり,南海トラフ地震関連情報の情報作成の難しいところであろう.

3.10.6 霧島新燃岳の2017-2018年再噴火に伴う傾斜変動

霧島山新燃岳では,2011年に約300年ぶりの本格的なマグマ噴火が発生し,山頂火口を溶岩が埋めた.2011年9月の噴火を最後に表面的な活動は停滞していたが,無人ヘリを用いた空中磁気測量により火口内溶岩の冷却が進行している様子が観測される一方で,GNSS観測網のデータを用いた地殻変動解析によると,新燃岳北西のマグマ溜まりの膨張が間欠的に続いていた.

2017年2月以降,新燃岳北西のマグマ溜まりの膨張が再び始まり,比較的速い速度で膨張が続いた後,2017年10月11日に噴火が発生した.噴火活動は断続的な小規模噴火から爆発的な噴火に移行し,火口内へ新たに流出した溶岩は2011年の活動で火口を満たしていた溶岩を覆った.更に,火口から溢れだした溶岩は北西斜面を200 mほど流下した.その後,噴煙柱の高さが3000 mを超える噴火が頻発し,6月下旬まで爆発的噴火の発生が続いた.

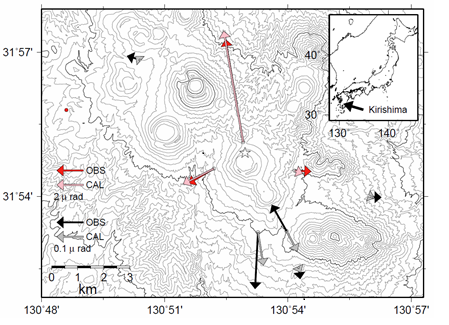

新燃岳火口近傍に我々が展開する広帯域地震観測網のデータを解析したところ,噴火の2日前には火口直下浅部への流体移動を示唆する傾斜変動(図3.10.1)と微動が観測されていた.また,それぞれの爆発的噴火の20-30分前には山体がゆっくり膨らみ,噴火の数分から10分ほど前からわずかに収縮した後に噴火に至る様子が観測された.これらの傾斜変動は火口から遠い観測点では見えず近傍観測点のみで検出された.このことから,噴火に先行する山体内の現象を検出する上で火口近傍観測が有効な手段であることが示されたと言える.

3.10.5 合成開口レーダーによる有珠山溶岩ドームの噴火後の沈降の観測

有珠山は北海道南西部に位置し,1910年・1943-1945年・1977-1982年・2000年に噴火した活動的な火山である.有珠山のマグマは粘性の高いデイサイト質であり,噴火にともない溶岩ドームを形成することが多い.本研究では,合成開口レーダーを用いて貫入した溶岩ドーム周辺の地殻変動を計測した.合成開口レーダーデータは,JERS-1 (1992-1998年)・ALOS (2006-2011年)・ALOS-2 (2014年-2017年)の各衛星によって撮像されたものを用い,1992年から2017年にかけての地殻変動を求めた.その結果,1910年噴火の際に貫入した溶岩付近では顕著な地殻変動が観測されなかったが,1943-1945年・1977-1982年・2000年噴火にともない貫入した溶岩ドーム周辺では沈降が観測された.そのうち,1943-1945年噴火にともない貫入した溶岩ドームでは1992年から2017年にかけてほぼ一定の割合で沈降が続いたのに対して,1977-1982年・2000年噴火にともない貫入した溶岩ドームでは次第に沈降速度が減衰していくことが観測された.

観測された地殻変動は,地下数100メートル付近に貫入したマグマが熱収縮することによりよく説明できた。見かけの熱拡散率は1943-1945年噴火にともなう溶岩ドームについては実験室で求められた岩石の熱拡散率とほぼ同じであったが,1977-1982年および2000年噴火後の地殻変動に対応する見かけの熱拡散率は,実験室で求められた岩石の熱拡散率の約10倍であった.有珠山のごく近傍には洞爺湖が存在すること,有珠山ではマグマ水蒸気噴火が頻繁に発生することから,有珠山地下には熱水が多く存在することが予想され,噴火直後には熱水の活動が盛んで熱水が貫入したマグマの熱をより効率的に逃していることから,見かけの熱拡散率が高く求められたと考えられる.

3.10.4 陸域機動地震観測:2011年東北地方太平洋沖地震にともなう地殻応答

2011年東北地方太平洋沖地震の後,日本列島では大きな余効変動が観測され,それに伴い活発な地殻活動が観測されてきた.これは,プレート境界の大きな変位に対して島弧が影響を受けたことによるものである.そのため,プレート境界の変位に対しての島弧地殻の応答をみることは,日本列島の地殻活動の予測においてひじょうに重要である.プレート境界での変位に対して島弧地殻の応答を見るためには,東北日本弧の地殻・マントル構造を明らかにするとともにレオロジーモデルを構築し,得られたモデルに基づくシミュレーションを行い,そのシミュレーション結果と観測データとの比較を行うことが重要である.その際に,シミュレーション解析を行うためには,モデル化に際して島弧を横断する測線の地殻構造が明らかになっていることが必要である.そこで,地震観測においては,福島県のいわき市周辺から新潟県に抜ける測線で約1.5km間隔の臨時観測を行ってきた.また,地球電磁気学研究グループも同じ測線で比抵抗構造の研究を行ってきた.地殻の構造を知るためには,なるべく多くの物理データを合わせて検討することが重要である.そのため,地震学的解析で得られた構造と比抵抗構造との比較を行った.

いわき周辺の地震の活動域の西側から猪苗代湖にかけての地殻浅部に高比抵抗構造が見られ,その領域は地震波の速度も高速度であることがわかった.また,いわきの地震活動域西側の地殻中部に見られた低比抵抗域は低速度であることがわかり,地震波速度構造と比抵抗構造との結果が調和的であることがわかった.

3.10.3 相似地震

ほぼ同じ場所で同一のすべりが再現される相似地震は,断層面のすべりの状態を示す指標として注目されている.また,地震の再来特性を考える上で重要な地震である.そこで,日本列島全域に展開されているテレメータ地震観測点で観測された地震波形記録を基に,日本列島および世界で発生している,小規模~中規模相似地震の検出を継続的に行っている.その結果,沈み込むプレートの境界で地震が発生する場所で,相似地震が多数検出された.相似地震群から推定されたすべり速度分布は,各地域のプレート間固着状態を反映した特徴を示している.また,地殻内で発生した大地震の余震活動や群発地震活動の中にも相似地震活動が見つかった.特に,2011年東北地方太平洋沖地震発生後にM6クラスの地震が発生した茨城県北部地域や千葉県銚子付近の余震活動中には多数の相似地震が発生しており,その活動は現在も継続している.相似地震群から推定されるすべり速度の時間変化は,各断層面において余効すべりが生じていることを示している.発生後1年間のすべり量は少なめに見積もっても3cm程度になる.このことは上盤側プレート内の変動もこれらの地域の地殻活動を把握する際には無視できないことを示唆している.

3.10.2 地震発生サイクルシミュレーション

地震サイクルの複雑さの原因を調べるために,断層面上に複数の速度弱化パッチ(すべり速度の増加により定常摩擦係数が低下する摩擦特性をもつ領域)を仮定して,様々な摩擦パラメターのセットに対して地震発生サイクルの数値シミュレーションを行った. 多重周期的やカオス的(非周期的)な複雑な地震サイクルが発生することがあるが,これは連動して破壊するパッチの組み合わせが変化する場合や,速度弱化パッチの一つですべりが地震性から非地震性に遷移する場合に起こりやすいことがわかった.また,速度弱化パッチの数が増加するほど,複雑な地震サイクルが発生する頻度が増える傾向にあり,速度弱化パッチ間の相互作用が地震サイクルの複雑さの原因となっていると考えられる.地震発生間隔の頻度分布は,速度弱化パッチの数が少ない場合は離散的であるが,速度弱化パッチの数が多くなるほど連続的になり現実の地震サイクルについて想定されているものに近づいてくることがわかった.

3.10.1 地震・火山噴火予知研究協議会企画部

全国の大学等が連携して実施している「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」を推進するために,地震研究所には地震・火山噴火予知研究協議会が設置されている.地震・火山噴火予知研究協議会の下には,推進室と戦略室からなる企画部が置かれ,研究計画の立案と実施で全国の中核的役割を担っている.企画部推進室は,流動的教員を含む地震火山噴火予知研究推進センターの専任教員,地震研究所の他センターの教員,客員教員から構成されている.流動的教員は,地震研究所以外の計画参加機関にも企画部の運営に参加してもらうために,東京大学以外の大学,関連行政機関から派遣されており,2年程度で交代する.戦略室には,効果的に研究計画を推進するために,東京大学地震研究所以外の多くの大学の研究者も参加している.企画部では次のような活動を行っている.

- 協議会の円滑な運営のため常時活動し,大学等の予算要求をとりまとめる.

- 地震・火山噴火による突発災害発生時に調査研究を立ち上げるためのとりまとめを行なう.

- 大学の補正予算等の緊急予算を予算委員長と協議し,とりまとめる.

- 研究進捗状況を把握し,関連研究分野との連携研究を推進する.

毎年3月に成果報告シンポジウムが開催され,大学だけでなく研究計画に参加するすべて機関の研究課題の成果が発表される.科学技術・学術審議会測地学分科会が毎年作成している成果報告書では,各課題の成果報告に基づいて全体の成果の概要をとりまとめている.

3.10 地震火山噴火予知研究推進センター

| 教授 | 加藤尚之,吉田真吾(センター長) |

| 准教授 | 飯高隆,大湊隆雄,鎌谷紀子 |

| 助教 | 青木陽介,五十嵐俊博 |

| 特任研究員 | WANG Xiaowen,WELLER Derek |