|

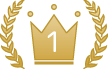

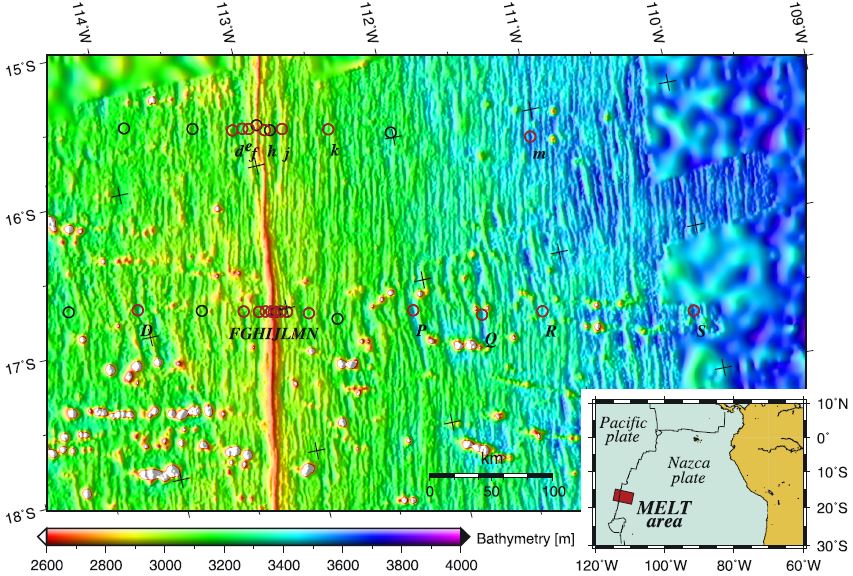

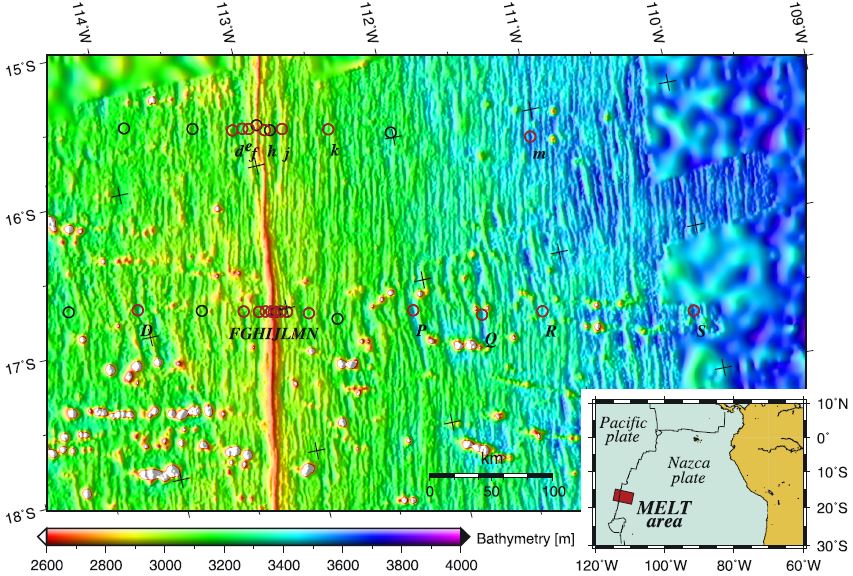

Mantle dynamics beneath the East Pacific Rise at 17 S: Insights from the Mantle Electromagnetic and Tomography (MELT) experiment Mantle dynamics beneath the East Pacific Rise at 17 S: Insights from the Mantle Electromagnetic and Tomography (MELT) experiment

|

|

Kiyoshi Baba, Alan D. Chave, Rob L. Evans, Greg Hirth, Randall L. Mackie

2006, J. Geophys. Res.

https://doi.org/10.1029/2004JB003598

年平均引用数 : 8.65

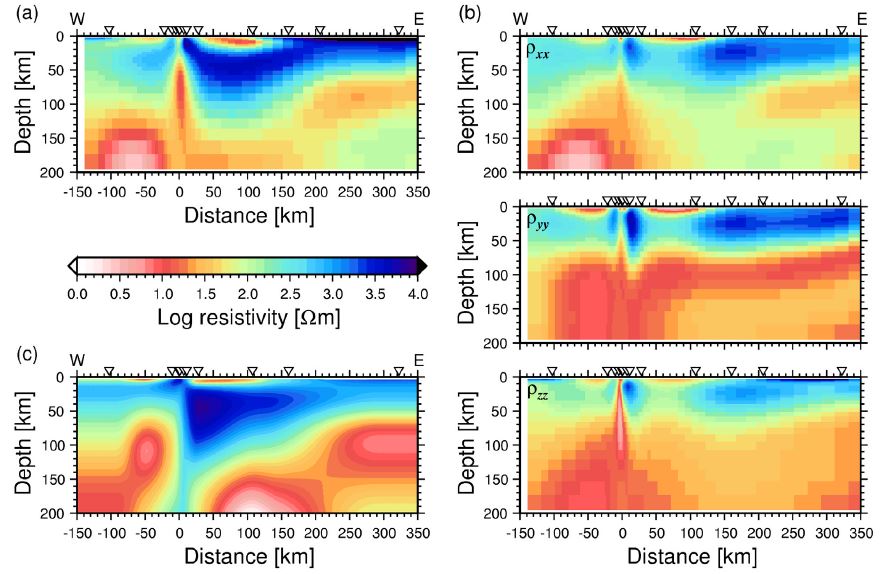

地球上で最も高速に新しい海洋底がつくられて拡大している、東太平洋海膨下の2次元電気伝導度構造を異方性も考慮して推定しました。海洋底年代によらず、高電気伝導度層の出現する深さが一定であることや、海洋底拡大方向により電気伝導度が高い異方性の存在が明らかになりました。海嶺下の部分溶融過程でマントル中の水が溶融体(メルト)に抜き取られ、水に枯渇したマントル物質が海嶺の両側に広がっていくとする仮説を裏付ける、初めての観測結果でした。

その後の展開 : Baba et al. (2006, Geophys. Res. Lett.)

同海域の少し北の観測点データを使って同様の解析を行い、特徴の普遍性を確認しました。

|

|

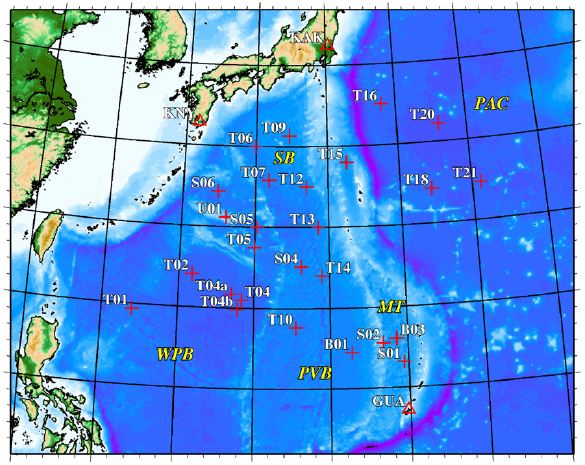

Electrical conductivity imaging of the Philippine Sea upper mantle using seafloor magnetotelluric data Electrical conductivity imaging of the Philippine Sea upper mantle using seafloor magnetotelluric data

|

|

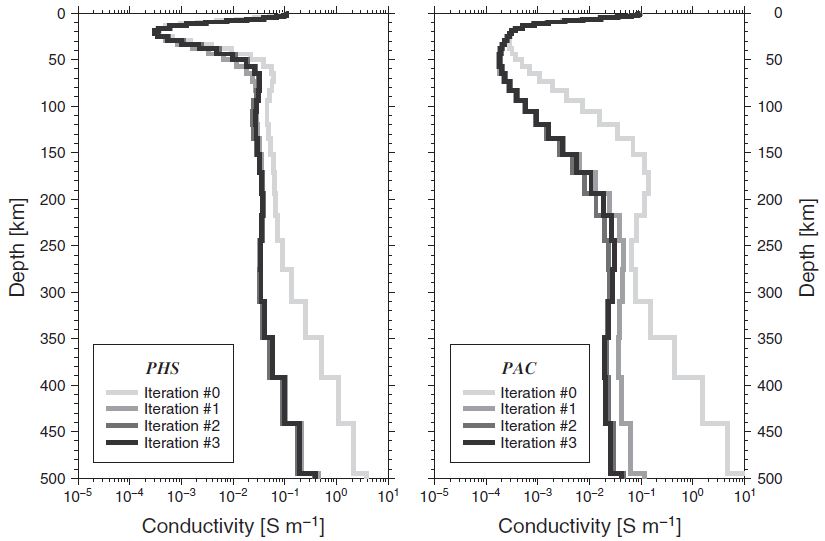

Kiyoshi Baba, Hisashi Utada, Tada-nori Goto, Takafumi Kasaya, Hisayoshi Shimizu, NorikoTada

2010, Phys. Earth Planet. Inter.

https://doi.org/10.1016/j.pepi.2010.09.010

年平均引用数 : 6.98

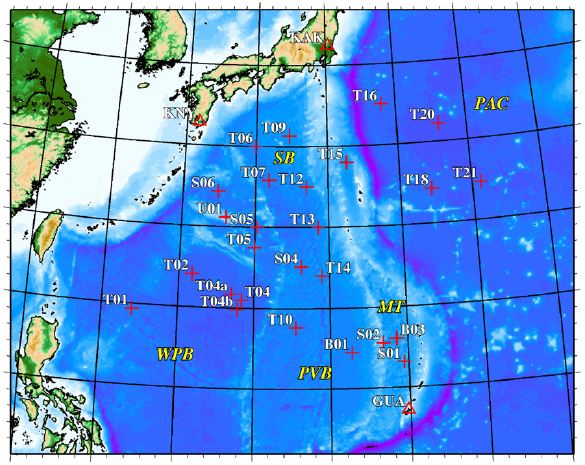

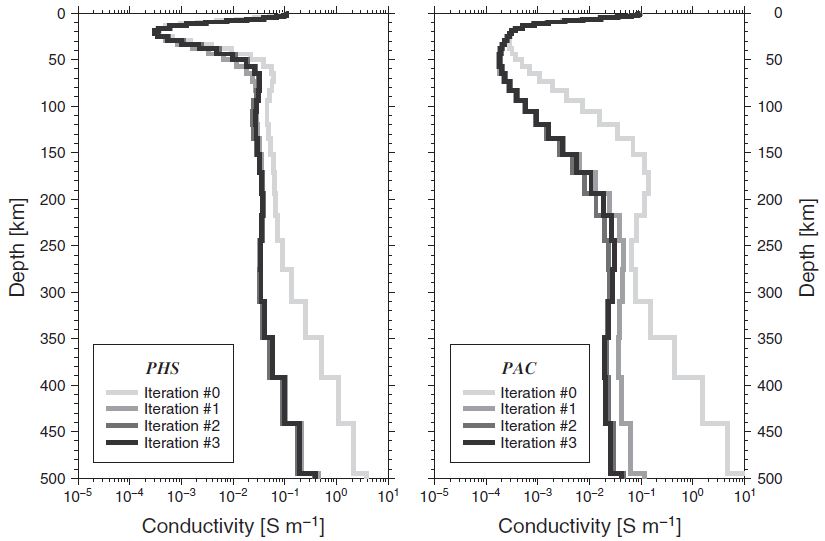

スタグナントスラブ計画で取得したデータより、フィリピン海と小笠原沖太平洋下の上部マントル1次元構造を推定しました。両者で上部マントル浅部の低電気伝導度層の厚さが大きく異なることを示しました。また、当時の最新の知見をもとに、電気伝導度構造から上部マントル中の水の量を推定しました。

その後の展開 : Tada et al. (2014, Geochem. Geophys. Geosyst.)

同データを用いて、3次元的な電気伝導度分布を明らかにしました。

|

|

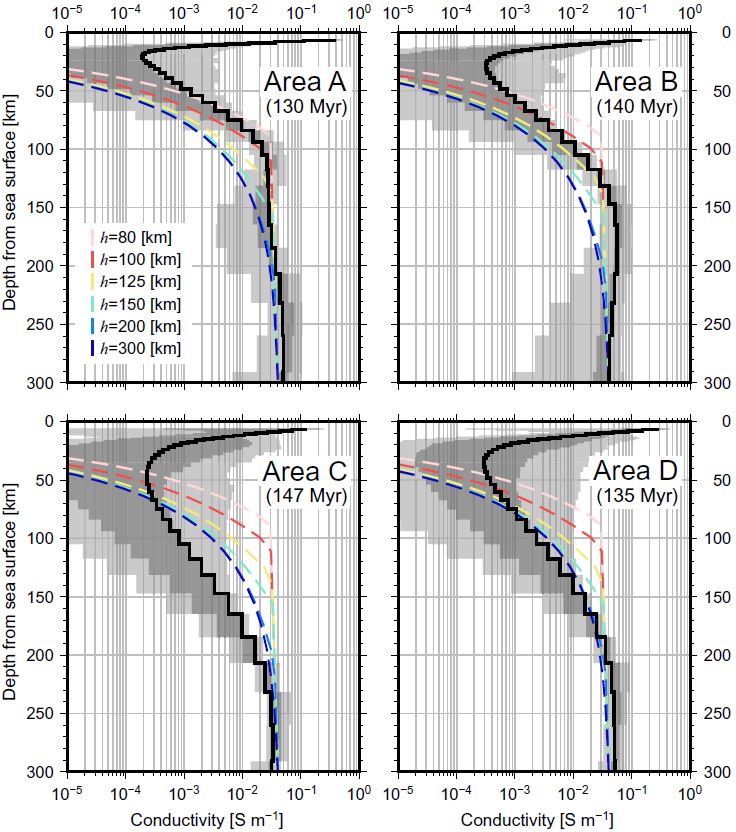

Electrical conductivity of old oceanic mantle in the nrthwestern Pacific I: 1-D profiles suggesting differences in thermal structure not predicatable from a plate cooling model Electrical conductivity of old oceanic mantle in the nrthwestern Pacific I: 1-D profiles suggesting differences in thermal structure not predicatable from a plate cooling model

|

|

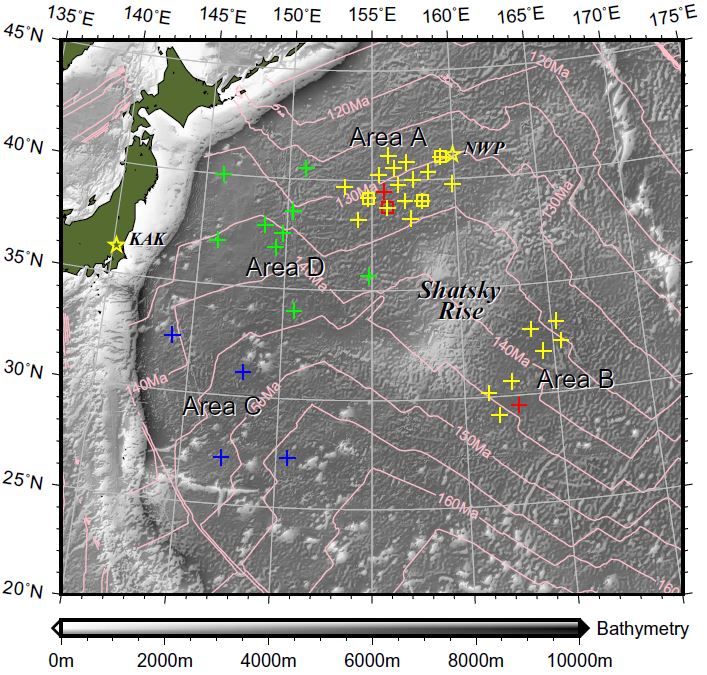

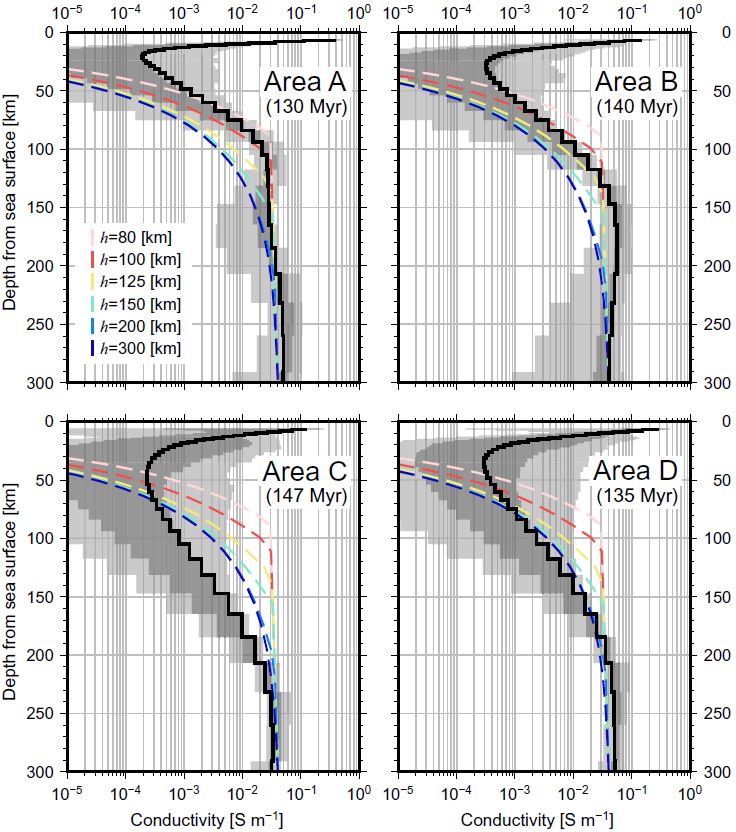

Kiyoshi Baba, Noriko Tada, Tetsuo Matsuno, Pengfei Liang, Ruibai Li, Luolei Zhang, Hisayoshi Shimizu, Natsue Abe, Naoto Hirano, Masahiro Ichiki, Hisashi Utada

2017, Earth, Planets and Space【Open Access】

https://doi.org/10.1186/s40623-017-0697-0

年平均引用数 : 2.97

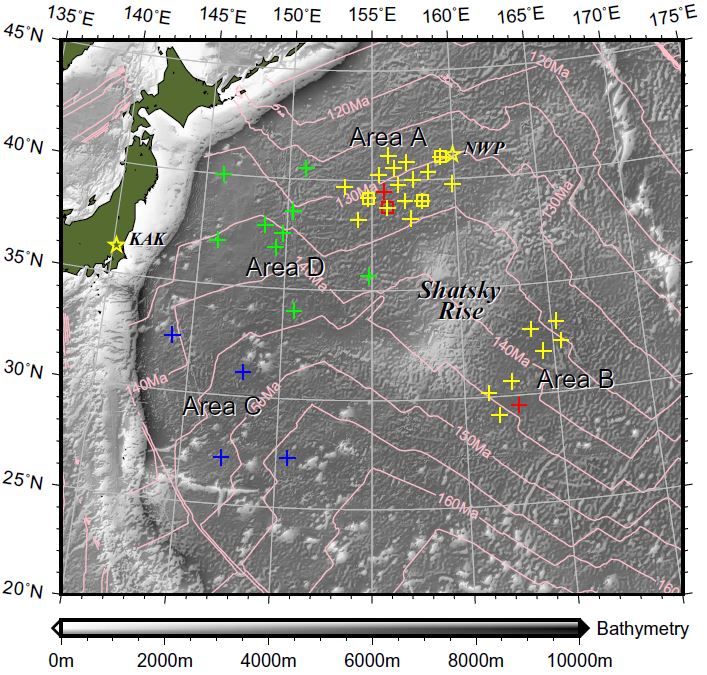

北西太平洋の4つの海域で上部マントルの1次元電気伝導度構造を求めました。これらの海域はいずれも海洋底年代が1.3~1.5億年(恐竜が生きていた時代に生まれた)と古いのですが、リソスフェアに相当すると考えられる低電気伝導度層の厚さが海域間で有意に異なることが明らかになりました。この違いは、リソスフェアが単純に古くなるにつれて冷えて厚くなった考えるだけでは説明がつきません。対象海域はテクトニックな活動の痕跡はあまりなく、単純な冷却モデルに従うことが期待されていましたが、有意な多様性があることが分かりました。

|

※年平均引用数は、2023年1月時点での引用数(Web of Scienceによる)を公表日からの年数で割って算出しました。

Mantle dynamics beneath the East Pacific Rise at 17 S: Insights from the Mantle Electromagnetic and Tomography (MELT) experiment

Mantle dynamics beneath the East Pacific Rise at 17 S: Insights from the Mantle Electromagnetic and Tomography (MELT) experiment Electrical conductivity imaging of the Philippine Sea upper mantle using seafloor magnetotelluric data

Electrical conductivity imaging of the Philippine Sea upper mantle using seafloor magnetotelluric data Electrical conductivity of old oceanic mantle in the nrthwestern Pacific I: 1-D profiles suggesting differences in thermal structure not predicatable from a plate cooling model

Electrical conductivity of old oceanic mantle in the nrthwestern Pacific I: 1-D profiles suggesting differences in thermal structure not predicatable from a plate cooling model