グループ1 地震・津波の発生機構の解明と予測 の研究実施計画

| 代表者 | 東京大学地震研究所: 加藤照之 | ITB: Hasannudin Z. Abidin |

|---|

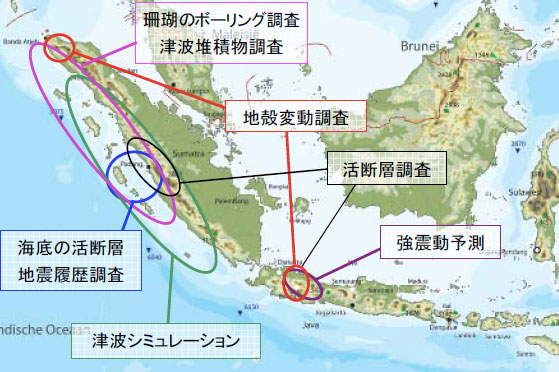

地震・津波の研究グループは6 チームに分かれ、スマトラ島北部,スマトラ島中部及びジャワ島中部をターゲットとし,それぞれに観測・調査を展開する.

スマトラ島北部は2004 年スマトラ島沖地震の震源域であり,この地域では過去どのような活動があったのか知るべき最も重要な地域と位置づけられる.「海溝型地震の発生履歴」グループはこの地域を重点的に調査する.また,海溝型巨大地震後に内陸地震の活動が活発化することを考慮し,「測地観測に基づく地殻変動監視」グループによるGPS 観測網も充実させる.

スマトラ島中部はこれまでの一連の海溝沿いの地震活動で取り残されている地域であり,近い将来M8 クラスの地震発生が予想されている.そこで,ここでは現状と予測の調査が主体となる.「海底活断層調査」グループは海底活断層を精査すると共に測地観測班がこの地域の地殻変動を明らかにし,数理解析によってプレート固着の領域と程度を明らかにして将来の地震発生のポテンシャルを明らかにする.さらに,「強震動予測」グループがこれらの成果に基づいてパダンを中心とする海岸地帯の強震動予測を行う.また,「津波シミュレーションと被害予測」グループは,得られたアスペリティモデル(プレート固着域のモデル)と海底活断層等の情報に基づき,シミュレーション計算を実施して来る地震と津波のシナリオを作成してハザードマップの高精度化を行う.

ジャワ島中部はスマトラと異なるテクトニクスの背景を持っている.そこで,この地域では測地観測を主体として実施することによりプレートの固着がスマトラ島とどの程度異なるのか,について知見を得ることを目的とする.また,ジャワ中部はジャカルタ,ジョクジャカルタ,バンドンといったインドネシアでも中枢の都市を抱えており,ジャワ島内部の活断層の分布と活動を調査することがインドネシア側としても喫緊の課題になっている.特に重要と考えられているCimandiri-Lemban 断層を中心とした領域で「測地観測に基づく地殻変動監視」グループと「陸上活断層地震の発生履歴」グループがこれらの活断層の活動を解明する.

以上の調査活動を相互の情報を共有するように進め,インドネシアの中枢でありかつ地震・津波の発生ポテンシャルの高いスマトラ島・ジャワ島の今後の大地震発生に備えるための基礎的な知識を得る.

1-1 陸上活断層地震の発生履歴

| 課題担当者 | 産業技術総合研究所: 栗田泰夫 | LIPI: Danny H. Natawidjaja |

|---|

レンバン断層におけるトレンチ調査

ジャワ島とスマトラ島の重要度の高い2カ所の活断層について、航空写真・衛星画像解析と現地踏査による地形学的調査を行い、断層セグメントと平均変位速度の推定を行う。次に、特定したセグメントについてトレンチ調査とアレイボーリング調査による活動履歴調査を行い、再来間隔と最新活動時期を推定する。これらの結果と既往資料を統合して内陸大地震発生の長期予測資料を提供し、これらをインドネシア側の研究者と共同して行うことにより同国の活動履歴調査技術の向上をはかる。

1-2 海溝型地震の発生履歴

| 課題担当者 | 北海道大学: 西村裕一 | LIPI: Eko Yulianto |

|---|

初年度にメンタワイ(Mentawai)諸島とスマトラ島西海岸で珊瑚堆積物のボーリングによる年輪調査と陸上部の津波堆積物の調査をインドネシア側研究者と共に行い、大きな地殻の昇降や津波遡上の履歴を明らかにする。これらのデータを海溝型大地震を想定して行われる地殻変動と津波遡上のシミュレーションと照合し、それらの結果をふまえて2年度以降の調査サイトを選定、調査を追加してスマトラ島沖の海溝型大地震の発生履歴とそれぞれの地震の震源域を検討する。

初年度にメンタワイ(Mentawai)諸島とスマトラ島西海岸で珊瑚堆積物のボーリングによる年輪調査と陸上部の津波堆積物の調査をインドネシア側研究者と共に行い、大きな地殻の昇降や津波遡上の履歴を明らかにする。これらのデータを海溝型大地震を想定して行われる地殻変動と津波遡上のシミュレーションと照合し、それらの結果をふまえて2年度以降の調査サイトを選定、調査を追加してスマトラ島沖の海溝型大地震の発生履歴とそれぞれの地震の震源域を検討する。

1-3 測地観測に基づく地殻変動監視

| 課題担当者 | 東京大学地震研究所: 加藤照之 | ITB: Hasanuddin Z. Abidin |

|---|

ジャワ島とスマトラ島の地震活動上の重要地域でGPS 観測、重力探査、干渉SAR による測地学的調査を行い地殻変動図を作成、得られたデータからインドネシアにおける今後の地震発生リスクを分析する。また、ジャカルタの地盤沈下を測地学的に調査する。これらの分析結果を日本列島のデータと比較することにより、沈み込み帯の地殻構造について新たな知見が得られることも期待する。調査はインドネシア側研究者と共同で行い、併せてインドネシアの若手研究者の研修を日本国内で行う。

ジャワ島とスマトラ島の地震活動上の重要地域でGPS 観測、重力探査、干渉SAR による測地学的調査を行い地殻変動図を作成、得られたデータからインドネシアにおける今後の地震発生リスクを分析する。また、ジャカルタの地盤沈下を測地学的に調査する。これらの分析結果を日本列島のデータと比較することにより、沈み込み帯の地殻構造について新たな知見が得られることも期待する。調査はインドネシア側研究者と共同で行い、併せてインドネシアの若手研究者の研修を日本国内で行う。

1-4 強震動予測

| 課題担当者 | 東京大学地震研究所: 纐纈一樹 | ITB: Afnimar |

|---|

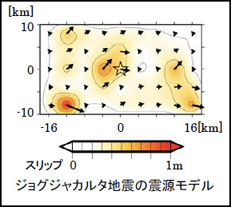

インドネシアにおける強震動予測技術を確立するため、まず、2006年ジョグジャカルタ地震の強震域について常時微動観測により地盤の速度構造を推定し、震源モデルを用いた強震動のシミュレーションを行って被害状況と比較し、手法を検証する。次に、バンドン地域で常時微動観測と地震観測により速度構造を同定し、想定の震源モデルを構築して強震動予測を行う。

インドネシアにおける強震動予測技術を確立するため、まず、2006年ジョグジャカルタ地震の強震域について常時微動観測により地盤の速度構造を推定し、震源モデルを用いた強震動のシミュレーションを行って被害状況と比較し、手法を検証する。次に、バンドン地域で常時微動観測と地震観測により速度構造を同定し、想定の震源モデルを構築して強震動予測を行う。

1-5 海底活断層調査

| 課題担当者 | 気象庁気象研究所: 平田賢治 | BPPT: Yusuf Surahman |

|---|

JAMSTEC学術研究船白鳳丸

スマトラ島沖の海溝周辺から内海の海域において、マルチナロービームによる海底地形調査を行い既往の音響探査データと併せて海底活断層マップを作成する。また、海底地震の観測と海底水圧の長期観測を行い現在の活動度を調査する。次に、広い海域から海底泥質堆積物のコアーを多数採取し、地震由来と判定される堆積物についてその生成時期を火山灰層の分析と放射年代測定により推定、コアー相互の関連性を解析して海底地震の発生履歴を推定する。これらの調査分析を総合して海底地震と津波の長期予測に役立てる。

1-6 津波シミュレーションと被害予測

| 課題担当者 | 北海道大学: 谷岡勇市郎 | ITB: Hamzah Latief |

|---|

海底地形と陸上地形データを収集し、過去にスマトラ島沖の海溝で発生し断層モデルが推定されている大地震について津波の数値シミュレーションを行う。その結果と入手可能な資料を使ってスマトラ島西岸部への影響を推定し、詳細に検討すべき地域を選定する。次に、他の研究チームの成果を基により詳細な断層モデルを想定し、津波遡上シミュレーションを行って津波堆積物の調査結果と比較する。最後に他の研究チームの成果を基にいくつかの大地震発生シナリオを設定し、選定した地域の津波遡上シミュレーションを行って、家屋流失や犠牲者数などのリスクを解析する。

海底地形と陸上地形データを収集し、過去にスマトラ島沖の海溝で発生し断層モデルが推定されている大地震について津波の数値シミュレーションを行う。その結果と入手可能な資料を使ってスマトラ島西岸部への影響を推定し、詳細に検討すべき地域を選定する。次に、他の研究チームの成果を基により詳細な断層モデルを想定し、津波遡上シミュレーションを行って津波堆積物の調査結果と比較する。最後に他の研究チームの成果を基にいくつかの大地震発生シナリオを設定し、選定した地域の津波遡上シミュレーションを行って、家屋流失や犠牲者数などのリスクを解析する。