ウェブサイト立ち上げ:2016年4月15日

最終更新日:2016年4月27日

「平成28年(2016年)熊本地震」は4月14日21時26分以降に発生した熊本県を中心とする一連の地震活動を指します。

(気象庁資料による)

*報道関係の皆さま、図・動画などを使用される際は、必ず「東京大学地震研究所」と、クレジットを付けてご使用ください。

平成28年(2016年)熊本地震(M7.3)の地表地震断層調査

(石山達也(東京大学地震研究所)・松多信尚(岡山大)・石黒聡士(愛知工業大)・

廣内大助(信州大)・杉戸信彦(法政大))

平成28年(2016年)4月16日に発生した熊本地震(M7.3)に際しては、地表地震断層が出現したことが広島大学の研究グループによる第一報によって報告されました(熊原ほか、2016)。地表地震断層は、震央の位置や地震の規模、余震分布などから、布田川断層帯・日奈久断層帯(例えば地震調査研究推進本部, 2013)に沿って広範囲に出現していることが予想されました。このことから、筆者らは広島大学を中心とする大学研究者と地震直後より連絡を取りながら、地表地震断層の分布や性状を明らかにすべく、地震発生の翌17日から同20日 にかけて、地表踏査を実施しました。ここでは、その結果について概要を報告します。なお、調査に際しては、地震発生直後の大変な状況にも関わらず、被災地の方々から温かい励ましの言葉とご協力を賜りました。また、広島大学の熊原康博・後藤秀昭・中田 高の各氏、名古屋大学の鈴木康弘氏をはじめとする大学研究者から地震直後より頂いた有益な情報により、調査を円滑に進めることができました。ここに記して感謝いたします。

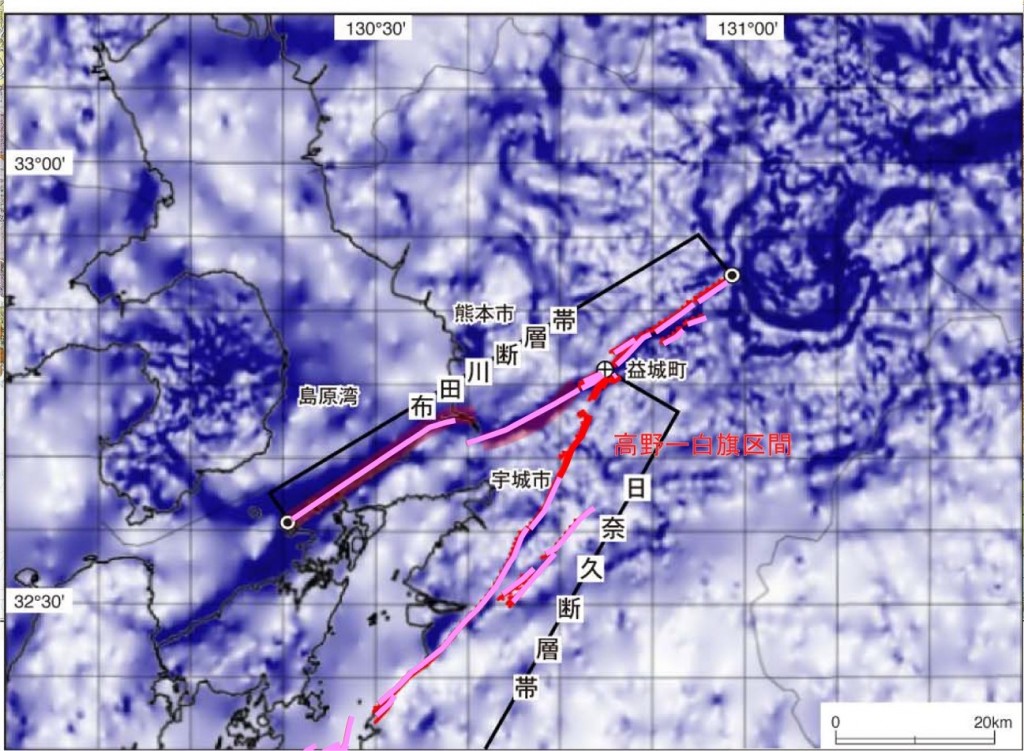

当グループでは、熊原ほか(2016)で布田川断層沿いに顕著な右横ずれ変位が確認された益城町堂園(どうぞん)を中心に、既存の活断層図(池田ほか, 2001)を頼りに、布田川断層に沿って約4 kmの範囲と、布田川断層南端部について調査を行いました。また、南阿蘇村立野および西原村小森牧野においても地表地震断層調査を行いました(図1)。直接のアクセスや観察が困難な箇所については、飛行規制域を確認したうえで、愛知工業大および岡山大所有のUAV (Unmanned Aerial Vehicle; 無人航空機)を利用した撮影を行い、地表地震断層の分布・性状の把握に努めました。調査に際しては、地表地震断層の確認された地点についてはハンディGPSで位置を計測するとともに、変形マーカーが確認された箇所では標尺などを利用して地表における地震時変位量の簡易計測を行いました。また、研究グループ間で連絡を取り合い、重要箇所については地表地震断層の認定について相互確認を行うとともに、効率的な調査に努めました。

益城町堂園の北、木山川左岸では、既存のマッピングで示された布田川断層に概ね沿うように、堤防上道路を右横ずれさせる地表地震断層が確認されました(写真1)。これより南の地点では、1条の地表地震断層に沿って、およそ2 mの右横ずれ変位が認められます。これに対して、木山川左岸では、地表地震断層は2条認められ、北西側にステップして、河床を横断し、北東に連続するものとみられます。河床では、護床工が座屈変形・剪断破壊を被る様が観察されます(写真2)。また、南より続くトレース沿いの右横ずれ変位は約20 cm, 左ステップして北東に連続するトレース沿いの右横ずれ変位は約150 cm、両者の合計は約170 cmとなっています。このように、地表地震断層は変位量をほぼ一定に保ちながら、数百メートルごとに左ステップ雁行する様子が複数の地点で観察されました。このような地表地震断層の配列は、右横ずれ断層で発生した地震で普遍的に認められてきたものです(例えばYeats et al., 1995; 中田・岡田編, 1999)。また、地表地震断層沿いには、その一般走向に対して斜交する開口亀裂や圧縮性の変形が認められ、これらはいずれも右横ずれ剪断帯内部の変形構造(例えば狩野・村田, 1998; 山路, 2000)を示すものと思われます。

布田川断層中央部の大きな変位とは対照的に、布田川断層の南西端部では、非常に微細な変形が認められました(写真3)。ここでは畑の畝に僅か20cm程度の右横ずれ変位が認められるのみです。

また、大規模な斜面災害の発生した南阿蘇村立野では、白川右岸の舗装道路に約70 cmの右横ずれ変位が認められました(写真4)。地表地震断層は雁行配列を呈しながら最高点353 m(国土地理院1/2.5万地形図『立野』)の孤立丘を横断して断続的に分布します(写真5)。UAVによる撮影からは、開口亀裂が左ステップ雁行しながら孤立丘を横断する様子が捉えられ、孤立丘が成長したことを示唆します(写真6)。その東への延長部は大規模な斜面崩壊によって直接確認することが出来ませんが、大局的には阿蘇カルデラ内に連続するものとみられ、延長部の調査結果が待たれます。

布田川断層の南東側には、新旧の扇状地面を変位させる出ノ口断層(九州活構造研究会, 1989)が分布します。この北東延長部、小森牧野周辺では、北西向きの山地斜面上に北西側低下の新鮮な崖地形が見出され、今回の地震に際して出現したものとみられます(写真7)。崖地形はおおよそ北東走向でほぼ連続的に分布し、UAVを用いた撮影では、横ずれ変位よりも縦ずれ変位が顕著に認められ、布田川断層沿いで見られた地表地震断層とは様相を異にしています。

このように、今回の調査からは、熊本地震に際して、布田川断層に沿って典型的な右横ずれの地表地震断層が出現したこと、また布田川断層に並走する断層に沿っても地表地震断層が出現したことが明らかになりました。現在進行中の大学・研究機関の調査グループによる調査研究によって、熊本平野から阿蘇カルデラにかけての熊本地震に伴う地表変位の全容が明らかになるものと期待されます。また、今後明らかになる本震・余震分布や震源過程、InSAR・GPSなどに基づく断層モデルなどの地球物理学的なデータと統合的に検討することにより、熊本地震と活断層の関係をより詳しく明らかにすることが出来ると考えています。

文献

- 池田安隆・千田 昇・中田 高・金田平太郎・田力正好・高沢信司(2001)都市圏活断層図『熊本』, 国土地理院技術資料D1-No. 388.

- 地震調査研究推進本部(2013)九州地域の活断層の地域評価, http://www.jishin.go.jp/evaluation/long_term_evaluation/regional_evaluation/kyushu-detail/, 2016年4月15日確認

- 狩野謙一・村田明広(1998)構造地質学, 朝倉書店, 300 p.

- 活断層研究会編(1991)「新編日本の活断層-分布図と資料-」,東京大学出版会,437 p.

- 国土地理院(2016)航空写真判読による布田川断層帯周辺の地表の亀裂分布図, http://www.gsi.go.jp/common/000139899.pdf, 2016年4月20日確認

- 熊原康博・後藤秀昭・中田 高(2016)2016 年熊本地震・地震断層に関する緊急速報, http://jsaf.info/jishin/items/docs/20160417172738.pdf, 2016年4月16日確認

- 九州活構造研究会(編)(1989)九州の活構造, 東京大学出版会, 553 p.

- 中田 高・岡田篤正(編)(1999)野島断層[写真と解説]兵庫県南部地震の地震断層, 東京大学出版会, 208 p.

- 中田 高・今泉俊文(編)(2002)活断層詳細デジタルマップ,東京大学出版会,DVD2枚+解説書68 p.

- 山路 敦(2000)理論テクトニクス入門, 朝倉書店, 287 p.

- Yeats, R., Sieh, K., and Allen, C. R. (1996), The Geology of Earthquakes, Oxford University Press, 568 p.

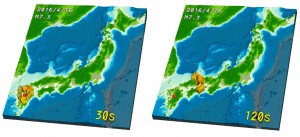

2016年4月14・16日熊本地震の震源過程

http://taro.eri.u-tokyo.ac.jp/saigai/2016kumamoto/index.html

(纐纈一起・小林広明・三宅弘恵

東京大学地震研究所・情報学環)

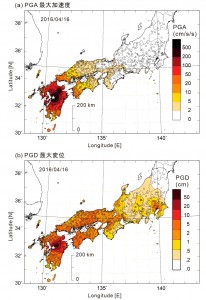

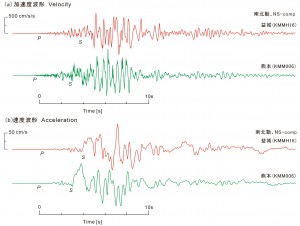

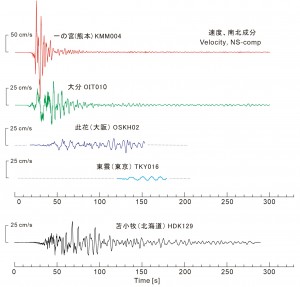

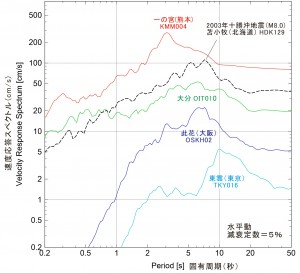

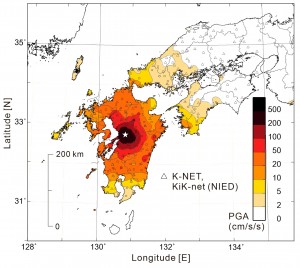

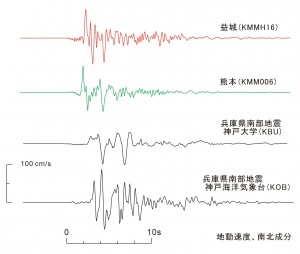

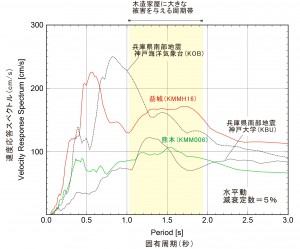

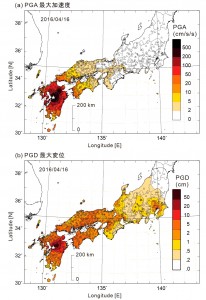

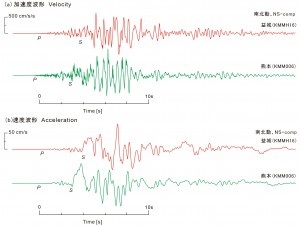

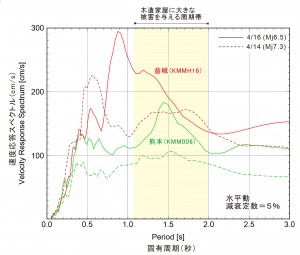

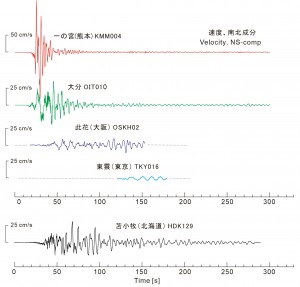

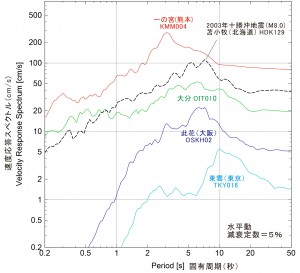

2016年4月16日熊本地震(Mj7.3)の強い揺れの特徴

(強震動グループ)

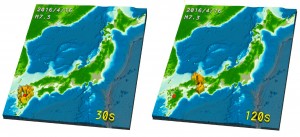

≪画像をクリックして動画をご覧ください≫

(古村孝志)

平成28年(2016年)熊本地震(M6.5)の地学的背景と布田川断層帯・日奈久断層帯について

(佐藤比呂志・石山達也・加藤直子)

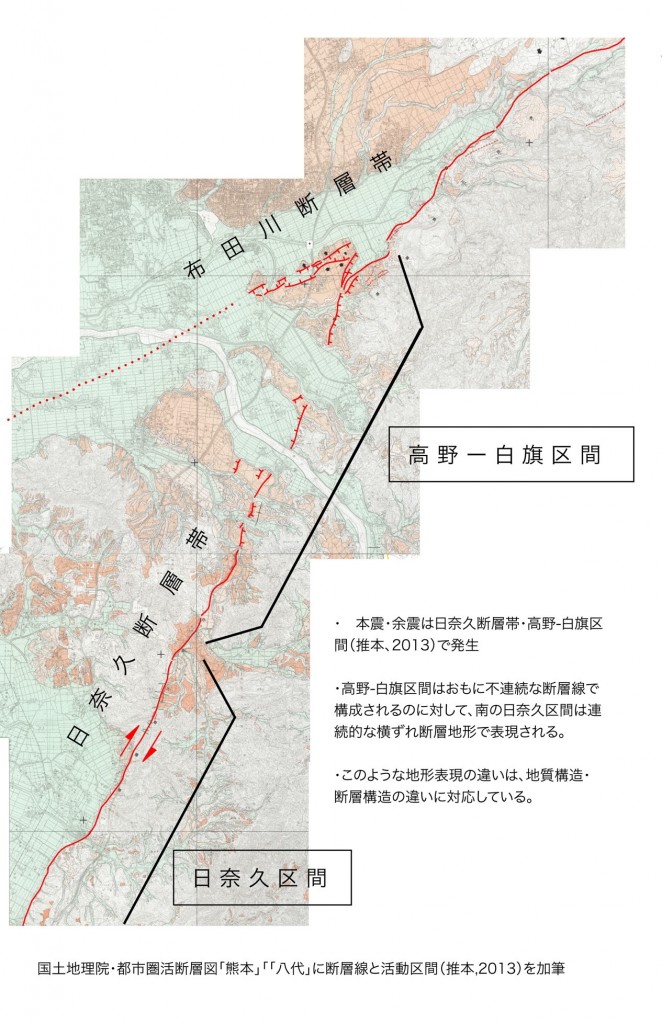

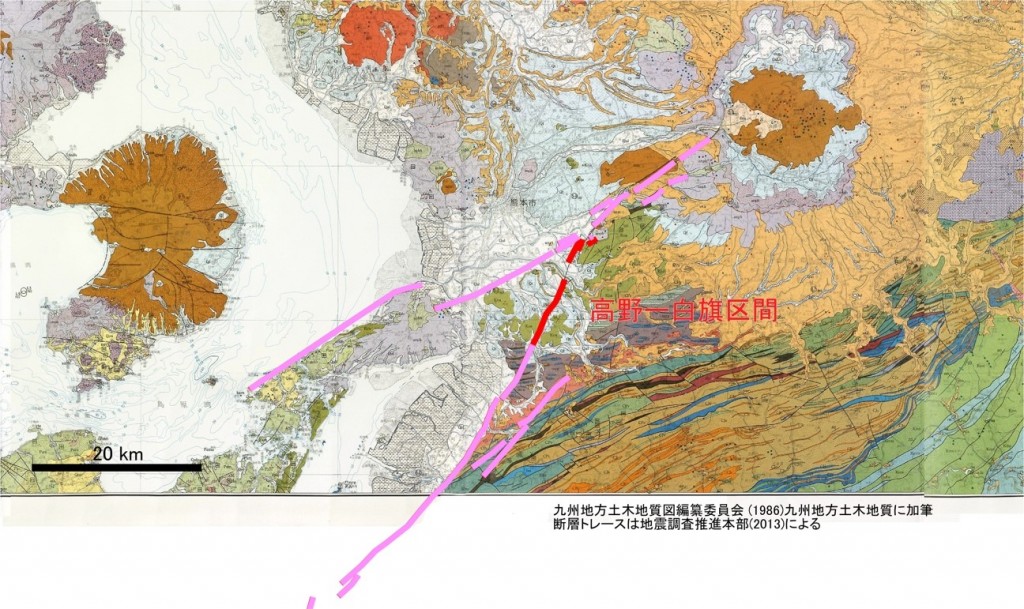

平成28年(2016年)熊本地震(M6.5)は、九州を代表する活断層である布田川断層帯・日奈久断層帯の近傍で発生しました。東京大学地震研究所では、地震調査委員会での議論の一助となるべく、震源域の活断層の地学的な特徴について資料を作成・提出しました。ここでは、提出した資料に基づいて、今回の地震と布田川断層帯・日奈久断層帯との関係や、地学的な背景について予察的な報告を行います。

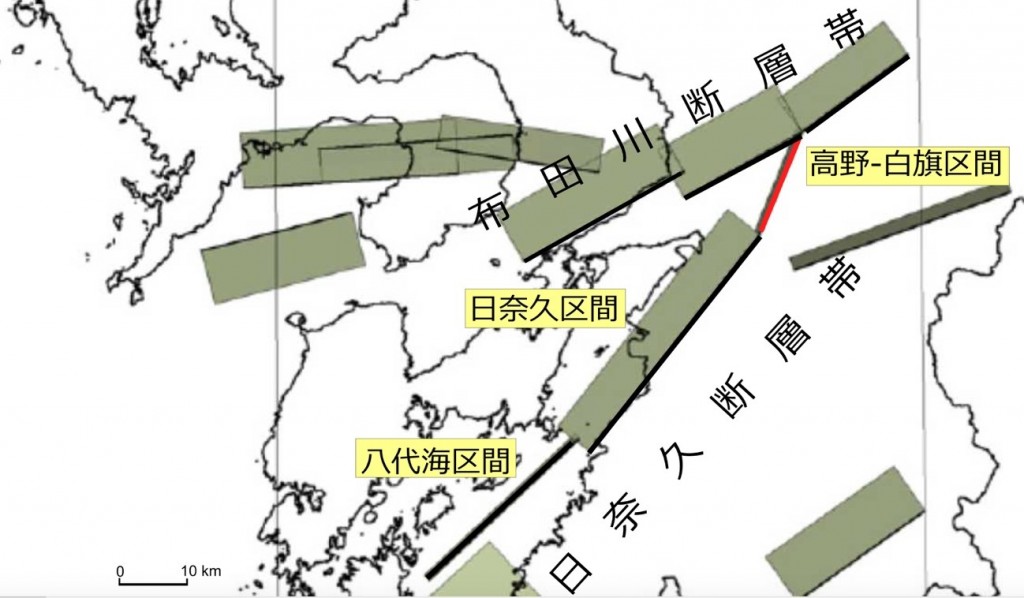

日奈久断層帯は、熊本県益城町木山付近から芦北町を経て、八代海南部に至る断層帯で、北東-南西方向に延び、全体の長さは約81 kmにおよぶ長大な活断層です。

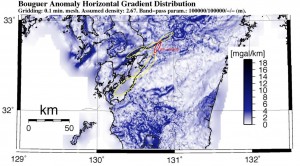

日奈久断層帯は、変動地形、重力異常や地質構造などの特徴から、北より高野-白旗区間(長さ16 km)、日奈久区間(長さ40 km)、八代海区間(長さ30 km)に区分されています(推進本部、2013)。本断層帯の主要な部分を占める日奈久区間では、断層に沿って谷や尾根の明瞭な右横ずれをともない、右横ずれ主体の活断層です。地質構造・微小地震活動などの特徴から、北西傾斜の断層面をもつと考えられます。これに対して、今回の主な地震発生域である高野-白旗区間では、地質構造・微小地震活動などからほぼ垂直な断層面をもつと考えられます。また、活断層の地表表現も日奈久区間と異なり、崖地形を伴う比較的不連続な断層トレースで特徴付けられます。両区間の断層トレースはほぼ連続的に見えますが、詳しく見るとこの様な活断層の構造的な特徴についての違いがあります。布田川断層帯は、重力異常からも北側が低下する構造境界として明瞭です。また、日奈久断層の中央部の日奈久区間では、西側に低下した構造が明瞭です。これに対して、高野-白旗区間では、重力異常から推定される地下の構造は複雑です。このような区間ごとの断層構造の違いは、断層の成熟度の違いに対応していると考えられます。

日奈久断層帯では、これまで多くのトレンチ・ボーリングなどの古地震調査が行われてきました。その結果によれば、高野-白旗区間では、約1,200-1,600年前に最新活動が起こったとされています。これに対して、南側の2区間の最新活動はこれよりも有意に古いとされています(推進本部、2013)。このような区間ごとの古地震活動は、データは少ないながら、区間ごとの構造的な特徴の相違に対応しているようにも見えます。

今回の地震の本震および余震は、大局的には日奈久断層帯の高野-白旗区間沿いに発生しているように見えます。今後は、余震観測を行って正確な余震の位置を決定することや、地震にともなって地表に断層が出現したかどうか、その分布がどうなっているか、といった変動地形調査を実施するなどし、今回の地震の性質そのものをまず明らかにすることが大切です。また、余震の一部は布田川断層帯でも発生しているとのデータもありますので、この点についても詳しく検討する必要があります。その上で、今回の地震発生域と断層帯のセグメンテーションの関係や、本震・余震の震源メカニズム、地殻構造と地震発生様式を明らかにすることが、今回の地震の背景を正しく理解する上で非常に大切だと言えます。

文献

地震調査研究推進本部(2013)九州地域の活断層の地域評価, http://www.jishin.go.jp/evaluation/long_term_evaluation/regional_evaluation/kyushu-detail/, 2016年4月15日確認

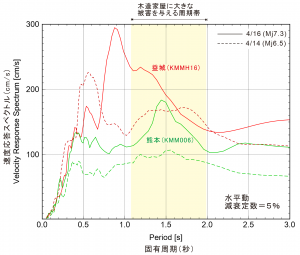

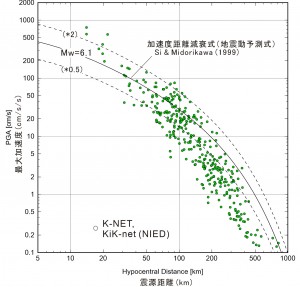

2016年4月14日 熊本県熊本地方の地震(Mj6.5)の強い揺れの特徴

(強震動グループ)

(古村孝志)

<!–

ウェブサイト立ち上げ:2016年4月15日

更新日:2016年4月19日

2016年4月14日、21:26分頃、熊本県熊本地方でM6.5(気象庁による)の地震がありました。

*報道関係の皆さま、図・動画などを使用される際は、必ず「東京大学地震研究所」と、クレジットを付けてご使用ください。

2016年4月14・16日熊本地震の震源過程

http://taro.eri.u-tokyo.ac.jp/saigai/2016kumamoto/index.html

(纐纈一起・小林広明・三宅弘恵 東京大学地震研究所・情報学環)

2016年4月16日熊本地震(Mj7.3)の強い揺れの特徴

≪画像をクリックして動画をご覧ください≫

–>