ウェブサイト立ち上げ:2017年10月16日

最終更新日:2017年10月20日

2017年10月11日に霧島火山群新燃岳が、2011年の噴火以来、6年ぶりに噴火しました。

このページでは現地調査およびその後の分析結果についてを更新しています。

2017年10月20日掲載

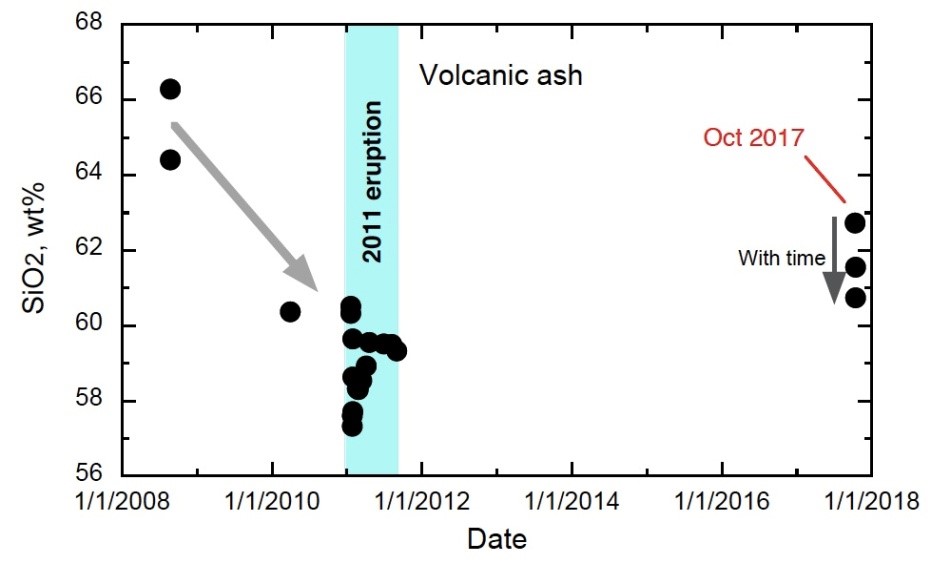

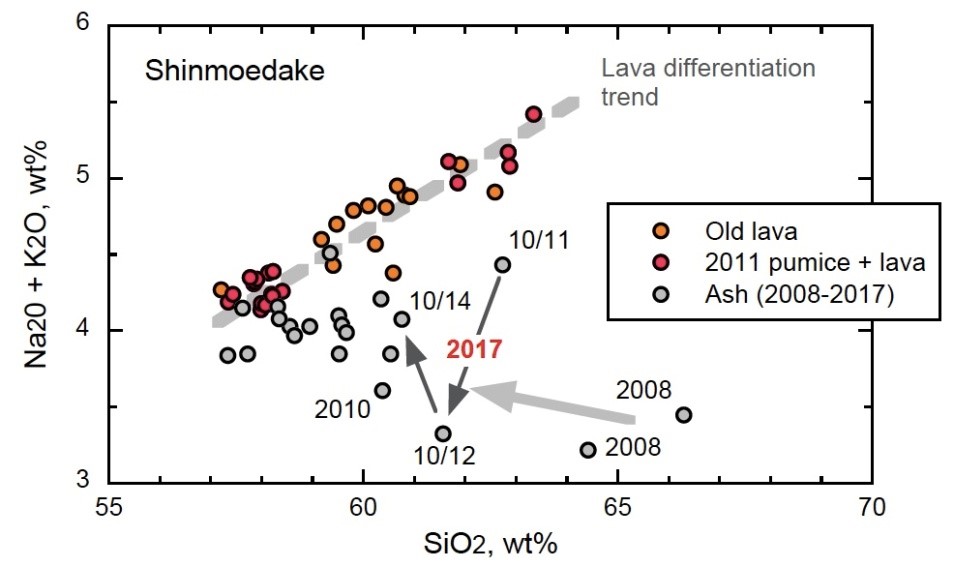

新燃岳2017年10月12〜14日噴火の火山灰の組成の時間変化

(東京大学・早稲田大学)

2017年10月20日掲載

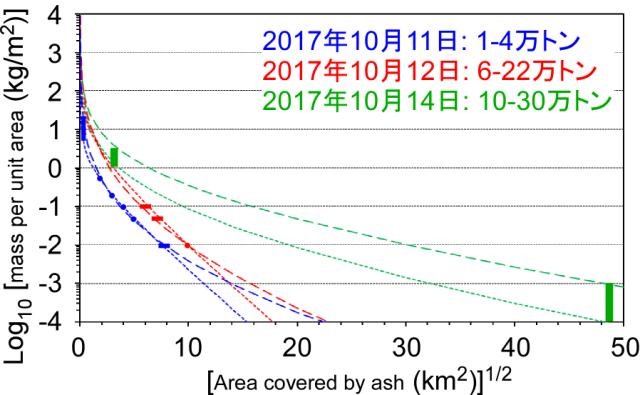

霧島火山群新燃岳2017年10月11−14日の噴出量変化

概要: 2017年10月11日−14日における新燃岳での主な3回の噴火の噴出量について検討した。これまでの降灰調査や報告をもとにすると,総噴出量は40万トン前後と推定される。

・ 10月11日,12日ついては,すでに報告している通り1),1−4万トン,12日については6−22万トンと推定される。

・ 14日については,気象庁により日向市まで降灰があったことが報告されており2),そのおよその分布域が分かっている。また,主軸は北東である。

・ 14日に新燃岳北東の夷守台(オートキャンプ場入り口)では,9:30−14:30 の間に1−3mm程度の降灰があったことが,試料採取時の状況から推定される。(この火山灰については,構成種の分析がなされている3)。)

・ 近傍での1−3 mm のおよその範囲と,分布限界(0.1−1g/m2)の仮定をもとに,11日および12日の場合と同じ手法により噴出量を見積もったところ,10−30万トン程度と推定された(図1)。

・ 14日までの総噴出量は40万トン前後と推定される。

参考資料:

1) 東京大学地震研究所・熊本大学教育学部,霧島火山新燃岳2017年10月11-14日噴火の噴出量(速報).火山噴火予知連絡会資料,2017年10月14日.

2) 気象庁,霧島山(新燃岳)の火山活動解説資料.平成29年10月14日18時15分発表.

3) 東京大学地震研究所・早稲田大学,霧島新燃岳2017年10月12日,14日噴火の火山灰について.火山噴火予知連絡会拡大幹事会資料.2017年10月17日.

4) Bonadonna, C. and Costa, A. (2012) Estimating the volume of tephra deposits: a new simple strategy. Geology, 40, 415-418.

(火山噴火予知研究センター:前野 深)

10月12日11時頃ドローンにより撮影

(火山噴火予知研究センター:前野 深)

霧島火山群新燃岳2017年10月11-12日噴火の降灰分布と噴出量(速報)

(2017年10月15日)

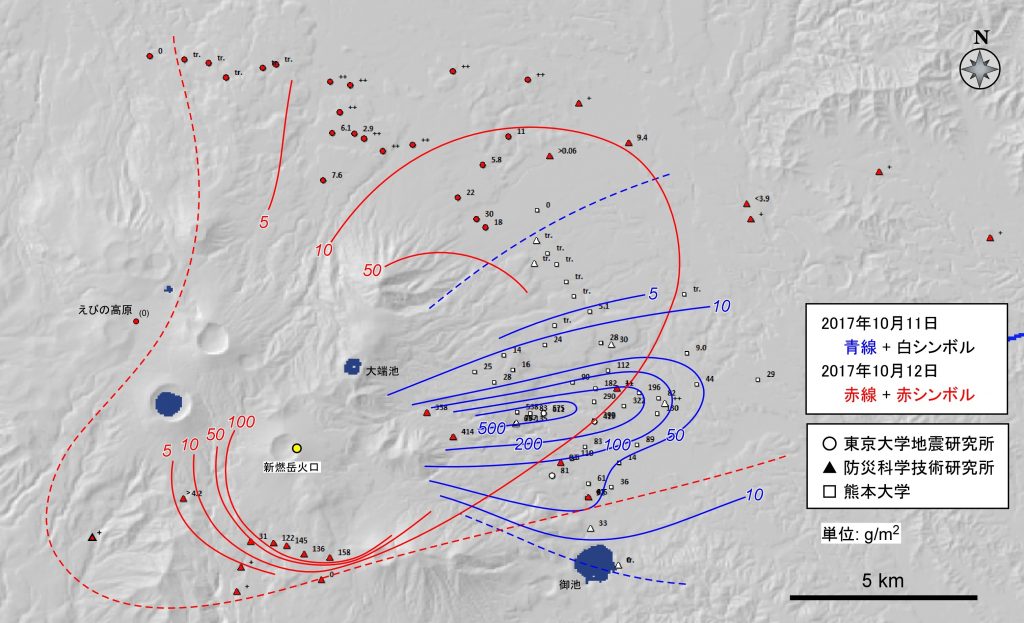

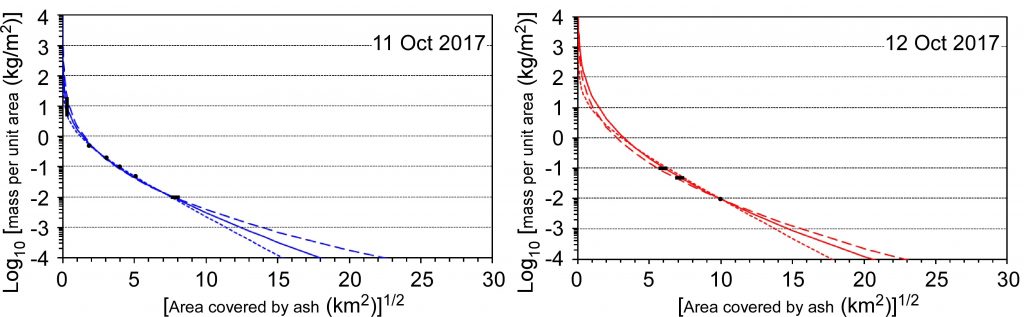

概要: 霧島火山群新燃岳における2017年10月11日-12日噴火の降灰分布と噴出量を,噴火直後に実施した現地調査の結果をもとに推定した。11日はほぼ東側に主軸をもち,比較的狭い範囲に降灰が集中した。一方12日はやや北寄りに分布主軸が移るとともに,南~南西側にも降灰が認められ,山体付近では11日よりも堆積の範囲は広い。降灰分布データ(単位面積当たり重量と面積との関係)をもとに噴出量を算出した結果,11日の噴出量は1~4万トン,12日の噴出量は6-22万トンと見積もられた。なお,火口近傍の堆積状況が不明なため噴出量には大きなエラーが含まれる。

[降灰分布] ・ 10月11日昼頃から12日夕方にかけて,熊本大学,防災科学技術研究所,東京大学地震研究は11日,12日それぞれの降下火山灰の堆積状況を調査した(図1)。・ 11日(青色)はほぼ東側に分布主軸をもつ。12日(赤色)はやや北寄りに主軸が移るとともに,南~南西側山麓でも降灰が認められ,11日よりも堆積の範囲は広い。

・ 12日は噴煙の勢いが強くなり噴煙高度が増し,風の影響も弱まったために,より広範囲に火山灰が拡散,堆積したと考えられる。

・ 11日の噴出量は1-4万トン,12日の噴出量は6-22万トンと見積もられた。

・ なお,11日については10-500 g/m2のコンター(5点)を,12日については10-100 g/m2のコンター(3点)を用いた。また,噴火口を囲むようにコンターを仮定し,20-30%の分布面積のエラーを考慮した。

・ 11日については,同日に行った上空からの観察4) をもとに,噴火口の近傍(0.1 km2)の単位面積あたり降灰重量を5-20 kg/m2 と仮定した。12日については火口付近の堆積状況が不明であるため,近傍の仮定はない。

・ 11日,12日ともに,遠方についてはWeibullフィッティングの外挿のみで仮定はしてない。

謝辞:

防災科学技術研究所の降灰データ2)を使用させていただいた。また,降灰調査は霧島ネイチャーガイドクラブ古園俊男さんに協力いただいた。

参考資料:

1) 熊本大学教育学部,霧島火山新燃岳2017年10月11日噴火に伴う降灰量(速報),火山噴火予知連絡会資料,2017年10月12日.

2) 防災科学技術研究所火山研究推進センター,新燃岳2017 年10 月11 日〜12 日噴火の降灰調査結果.http://www.bosai.go.jp/saigai/2017/pdf/20171013_02.pdf

3) Bonadonna, C. and Costa, A. (2012) Estimatting the volume of tephra deposits: a new simple strategy. Geology, 40, 415-418.

4) 東京大学地震研究所,霧島火山群新燃岳2017年噴火の上空観察.火山噴火予知連絡会資料, 2017年10月13日.

(火山噴火予知研究センター:前野 深)

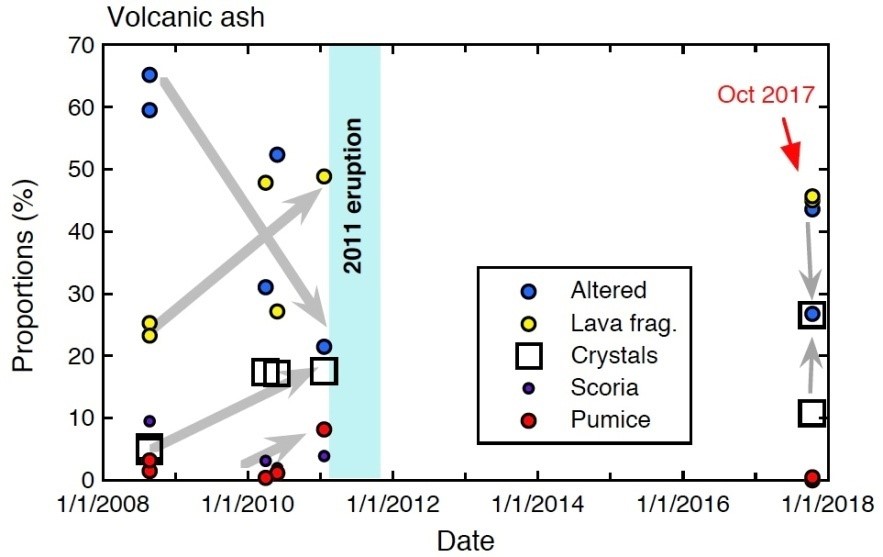

霧島山新燃岳2017年10月12日噴火の火山灰について

2017年10月13日

新燃岳で10月12日午前中に放出された火山灰の顕微鏡観察を行った。その結果、今回の火山灰は水蒸気噴火に特有の極細粒子からなり、マグマ物質(本質物質)の可能性のある軽石粒子が極少量(0.1%以下程度)認められた。これらの粒子が今回の噴火に直接関与したかどうかは今後の推移を見ないと判断できない。このことより、10月11日〜12日噴火は基本的には水蒸気噴火であったと考えられる。

【噴火の概要】

10月11日朝から始まった新燃岳の噴火は、12日午前中に噴煙高度が約2000mまで達するなどより活発になった。11日には東側に、12日午前中には北東及び南側に降灰が認められた。12日午前中に堆積したと考えられる火山灰を採取し、顕微鏡下で観察を実施した。

【火山灰試料】

採取日:2017年10月12日(木)午前11時頃。

採取場所:新湯〜高千穂河原の道路上(新燃岳の火口の南約 3 km地点)

採取者:地震研究所・防災科学技術研究所。

産状と採取法:道路の白線がほぼ見えなくなるほどの火山灰(120〜150g/m2)が堆積。刷毛を使って採取したものを用いた。

【火山灰の処理・観察方法】

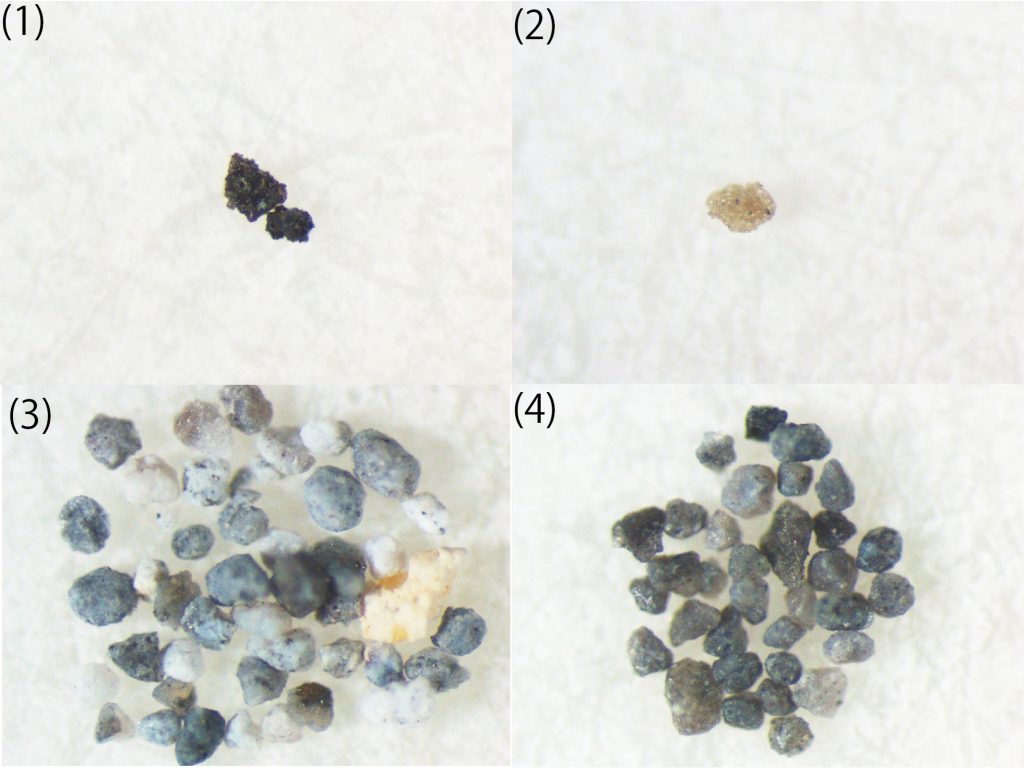

約12gの火山灰を,純水中で超音波洗浄し上澄みを取り除いた。径数10 µm以上の残粒子約1.2gを篩により粒径分けし観察に用いた。径125 µm未満が最も豊富であったが、径125-250 µmを利用。この粒径の全体像を図1に示す。構成種とその割合を径125-250 µmの粒子について決定した。以下の割合は暫定的なものである。構成粒子の割合は粒子数に基づいた。各構成粒子の写真を図2に示す。

観察結果のまとめ

(1)スコリア (2.5%):気泡内部や表面に白色物質が付着し,表面の円磨された粒子のみである。今回のマグマ物質とは考えられない。

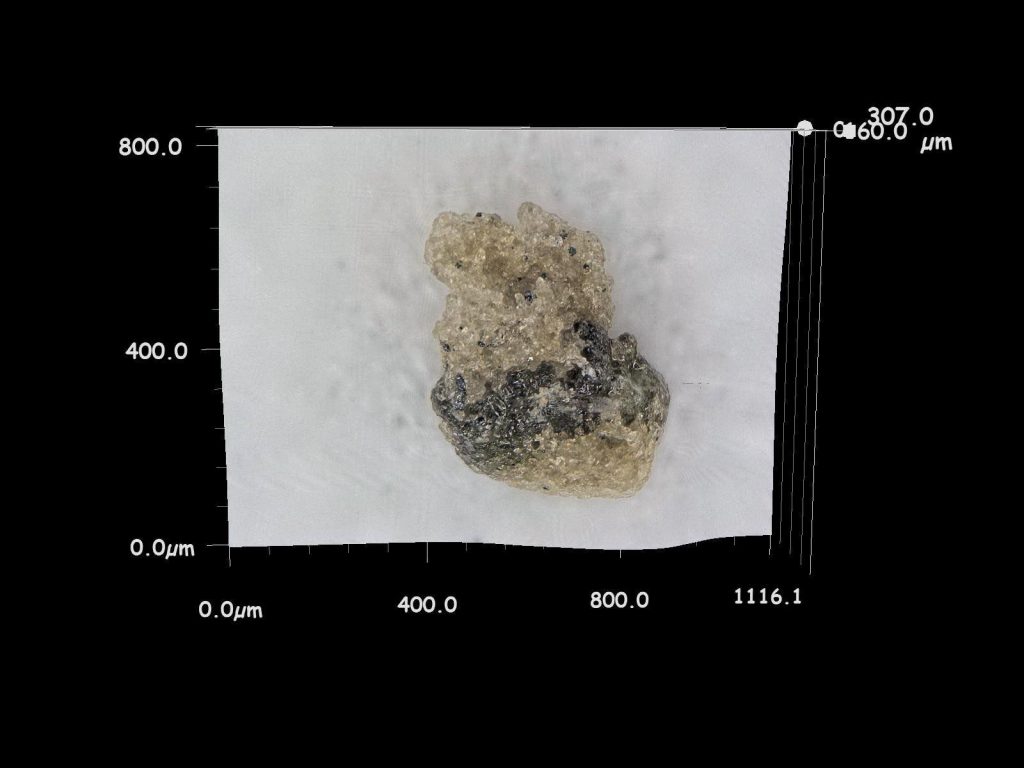

(2)軽石 (<0.1%):淡褐色で、新鮮な発泡ガラスを持つ。変質物質の付着もない。マグマ物質の可能性がある(図2 (2)、図3)。

(3)変質溶岩 (48.8%):珪化変質したと思われる白色溶岩片。黄鉄鉱の細粒粒子が付着しているものもある。

(4)弱変質溶岩 (37.5%):薄灰色〜薄褐色で弱変質の溶岩片。

(5)結晶 (11.3%): 斜長石,単斜輝石,斜方輝石,かんらん石、鉄チタン酸化物の遊離結晶及びその破片。

(東京大学地震研究所・早稲田大学)

霧島火山群新燃岳2017年噴火の上空観察

概要: 2017年10月11日早朝に始まった新燃岳の噴火を受けて,11日午後にセスナ機(南日本航空)による上空からの観察,12日午前にドローンによる新燃岳火口内及び火口周辺の観察を行った。主な噴煙は火口内東縁付近の火孔(群)から発生している。11日午後には白色主体の噴煙であったが,12日午前には濃い灰色の噴煙となり,噴出の勢い,噴煙高度が増した。12日にかけての活発化に伴う新燃岳火口内の変化はほとんどなく,同一の火孔(群)を使い噴火を継続したと考えられる。

[セスナ機による観察]- 10月11日15:00-15:45にセスナ機(南日本航空)により新燃岳火口内を観察した。

- 火口内東縁付近に形成された火孔から白〜灰色の噴煙が勢い良く立ち上がっている。白色噴煙が主体であるが,時々濃い灰色の噴煙も混じる(図1)。

- 火孔位置は2011年噴火前からある噴気域の一部に相当し,2011年噴火時にも小火孔が形成された場所である。

- 近接する2つの火孔が存在し,噴煙の根元は分かれているが,火孔直上で一体となり上昇する噴煙は見かけ上は1つである(図2)。

- 噴煙は強い西風を受けて大きく傾き,東側に主な降灰をもたらしている。

- 東から北側にかけては火口壁や山体斜面に数−10cm程度(推定)の火山灰の被覆が確認できる。全体的に火口内東側では噴気活動が盛んで,とくに噴火孔の南西側の噴気域は活発である。

- 10月12日午前に,新燃岳南西側の新湯温泉付近から,ドローンにより山頂火口内及び火口周囲の状況を観察した。なお,規制区域のドローン飛行に関しては,事前に鹿児島森林管理署と調整した上で実施した。

- 風向きや降灰の状況を考慮して,9:30〜11:15の間に3回に分けて実施した。

- 噴火孔(群)の位置や大きさは11日とほとんど同じであったが,噴煙は濃い灰色主体で,勢い良く噴出し,上昇している(図3)。

- 弾道放出物は観察できないが,風下側では顕著な降灰が認められる。

- 勢いの良い噴煙の他に,やや勢いの弱い噴煙が近接して存在する。火孔直上ですぐに一体となり,1つの噴煙を形成している(図4)。複数の火孔があると推定される。

- 噴煙上昇の勢いは11日より明らかに強く,噴煙高度も増した。11日と比べて風の影響が弱まったことや,噴出率がやや上がったことが,噴煙高度が増した原因と考えられる。

- 観察時間中,新燃岳西側斜面の噴気地帯では,噴気量が一時的に増大する様子が観察された。また,西側斜面の複数箇所から弱い噴気が一時的に立ち昇る様子を観察した。

( 火山噴火予知研究センター:前野 深)