篠原 雅尚教授、新谷 昌人教授、山田 知朗助教らがHonorable Mentions in the category of Best Paper in Geophysicsを受賞

篠原雅尚教授、新谷昌人教授、山田知朗助教らによる論文が、Society of Exploration -Geophysics-からHonorable Mentions in the category of Best Paper in Geophysicsを受賞しました。

受賞論文:High-resolution gravity measurement aboard an autonomous underwater vehicle

著者:Takemi Ishihara, Masanao Shinohara, Hiromi Fujimoto, Toshihiko Kanazawa, Akito Araya, Tomoaki Yamada, Kokichi Iizasa, Satoshi Tsukioka, Shinobu Omika, Takeshi Yoshiume, Masashi Mochizuki, and Kenji Uehira

梅雨空の下、海外インターンによる富士箱根巡検

梅雨空の下、海外インターンによる富士箱根巡検:本栖湖畔の溶岩の上で。(2019/6/22-23)

【研究速報+臨時観測結果】6月18日22時22分頃の山形県沖の地震

ウェブサイト立ち上げ2019年6月20日

最終更新日:2019年9月20日

6月18日22時22分頃に、山形県沖で起きた地震についての情報を、ここで更新してまいります。

*報道関係の皆さまへ:図・動画等を使用される際は、「東京大学地震研究所」と、クレジットを表示した上でご使用ください。また、問い合わせフォームよりご連絡ください。

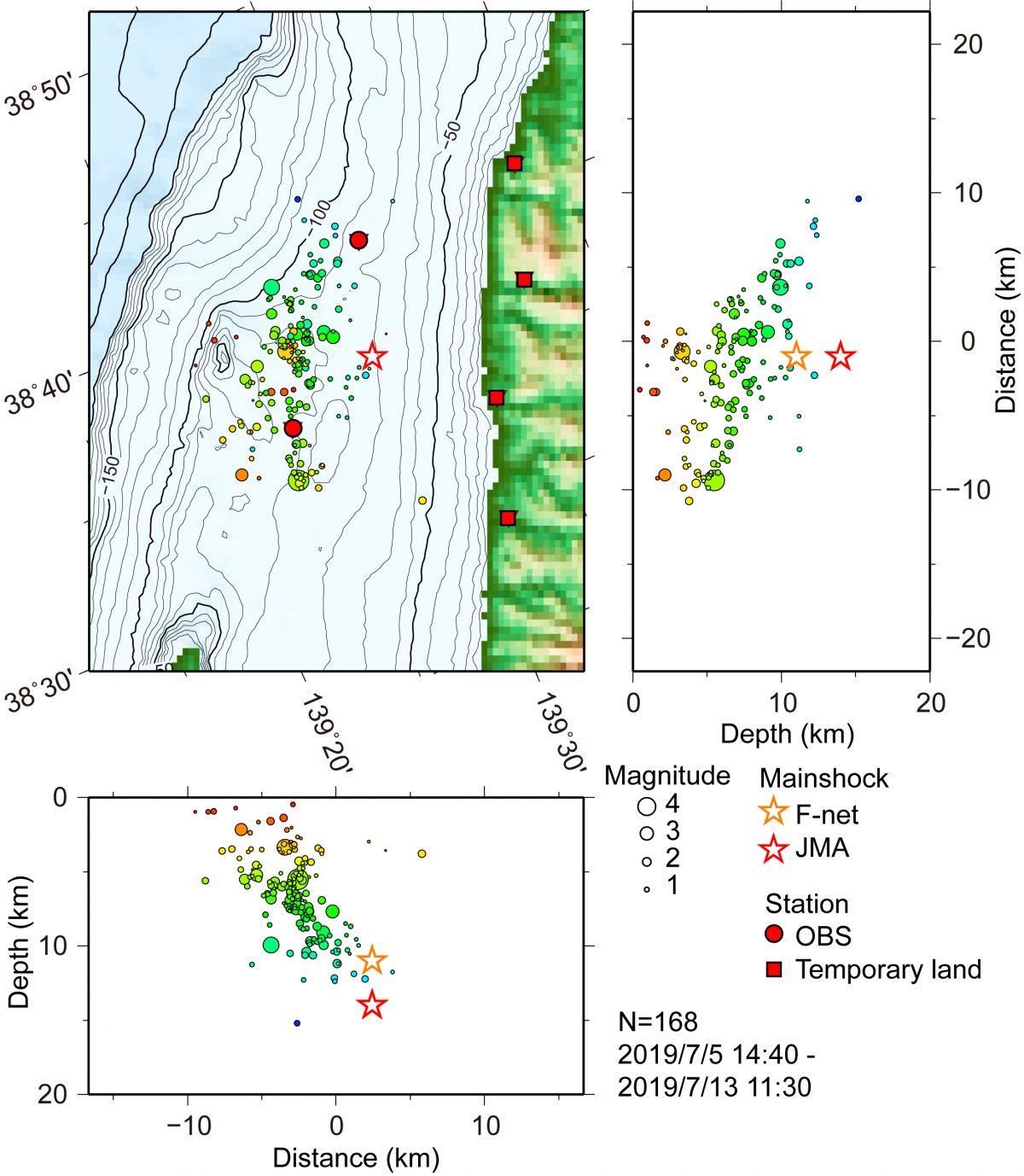

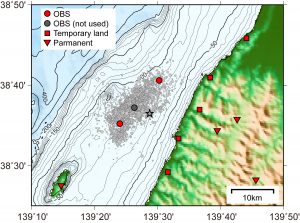

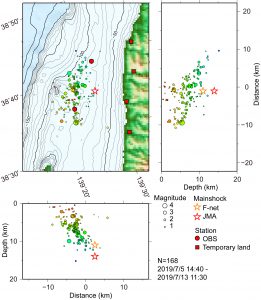

海底地震計による2019年山形県沖の地震の余震分布 (2019/9/20掲載)

(観測開発基盤センター 篠原 雅尚)

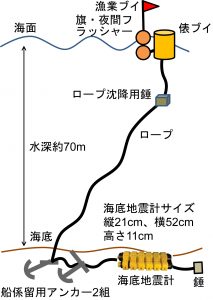

2019年6月18日に発生した山形県沖の地震(Mw6.4)について、震源域直上において海底観測を実施しました(図1)。対象海域が浅海であることから、本観測のために簡便な係留ブイ方式による海底地震計(図2)を開発しました。観測期間は7月5日から13日までです。海底観測点と臨時観測点を含む陸域観測点のデータから、決定精度の高い震源分布を求めることができました(図3)。その結果、余震の多くは、深さ2 kmから12 kmに分布します。また、全体として、南東傾斜の面状分布を形成し、本震の断層面を表していると考えられます。なお、観測の実施にあたり、地元漁業団体に協力頂きました。本観測は、災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画(第2次)の一環として、東北大学地震・噴火予知研究観測センター京都大学防災研研所と連携して実施しました。

2019年6月18日 山形県沖の地震の地震波伝播シミュレーションで再現した揺れの広がり

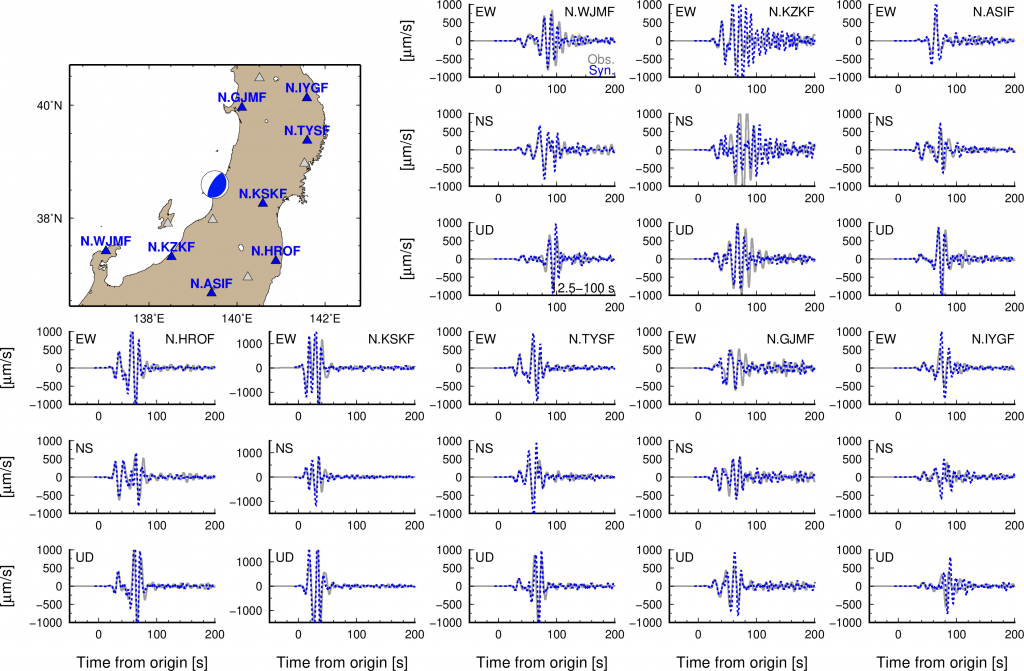

(観測開発基盤センター 武村俊介・災害科学系研究部門 古村孝志)

2019年6月18日22時22分に発生した山形県沖の地震(M6.7)の揺れの広がるようすを、3次元地下構造モデルを用いた地震波伝播シミュレーションにより検討しました(図1)。防災科学技術研究所F-netの観測波形と比較し、震源を囲む様々な観測点において良い一致を確認しました(図2)。このシミュレーション結果を用いて、震源からの揺れの伝わり方を調べたところ、この地震の震源輻射特性により東南東―西北西方向へ強い揺れが伝わり、堆積層が厚い地域(富山平野、新潟平野、庄内平野や関東平野など)では、柔らかい地盤により揺れが強く増幅され、そして平野に閉じ込められるように長く続くようすが確認できました。

図1. 地震波伝播シミュレーションにより求められた、揺れの広がるようす。赤い色がP波を表し、緑色がS波を表す。色の濃さは揺れの強さに対応。

謝辞:防災科学技術研究所のAQUA-CMT解カタログと広帯域地震観測網F-netの観測記録を利用しました。地震波伝播シミュレーションは3次元差分法によるオープンコードOpenSWPC(Maeda et al. 2017)を利用しました。

ひらめき☆ときめきサイエンス2019 申し込み受付中

【共同利用】2020年度地震研究所共同利用・特定共同研究課題登録の公募について

登録期限:2019年7月31日(水)

詳細:公募要領

【共同利用】2020年度特定機器利用の公募について

登録期限:2019年7月31日(水)

詳細:公募要領

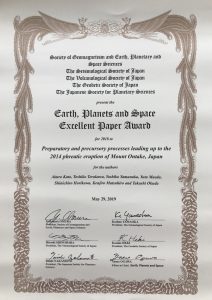

加藤愛太郎教授らがEPS Excellent Paper Award 2018を受賞

加藤愛太郎教授らによる論文が、EPS Excellent Paper Award 2018を受賞しました。

受賞論文:Preparatory and precursory processes leading up to the 2014 phreatic eruption of Mount Ontake, Japan

Earth Planets Space, 2015, 67:111, doi:10.1186/s40623-015-0288-x.

著者:A. Kato, T. Terakawa, Y. Yamanaka, Y. Maeda, S. Horikawa, K. Matsuhiro and T. Okuda (2015)

EPS(Earth, Planets and Space)誌では、2015年にEPS Excellent Paper Awardを創設しました。(EPSウェブサイトより)

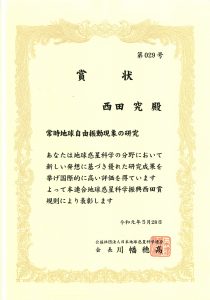

西田 究 准教授が、地球惑星科学振興「西田賞」を受賞

西田 究 准教授が、第3回地球惑星科学振興「西田賞」を受賞しました。

受賞理由:常時地球自由振動現象の研究

西田究氏は1990年代末以来、地震によらない地球自由振動である「常時自由振動論」を主導的に発展させてきた研究者である。その主たる業績は、以下の3点にまとめることができる。

(1)常時自由振動が伸縮・ねじれの両モードでおきていることを明らかにした。

(2)常時自由振動が、5mHzより短い周波数帯域では海洋重力波が海底地形を通して固体地球とカップリングする事で生まれること、より低周波側では、大気圧擾乱が地表を叩くために生じることを明らかにした。

(3)常時自由振動データに地震波干渉法を適用して、3次元地球内部地震波速度構造を推定する手法を開発した。地震データとは全く独立な微動データから、地殻・マントル構造を推定した。

西田氏が、その卓越したデータ解析能力によって大気・海洋・固体地球のカップリング現象の解明とそれを用いた地球内部構造の推定に成功したことは国際的にも非常に高く評価されている。(日本地球惑星科学連合西田賞のページより)

【6月8日(土)】地震研究所大学院入試ガイダンス開催

【6月8日(土)】地震研究所大学院入試ガイダンスが開催されます。

詳細:www.eri.u-tokyo.ac.jp/education/guidance