12月12-16日にサンフランシスコで開催される、AGU2016 Fall Meeting で地震研ブース出展がされます。

参加される方は、ぜひブースにお立ち寄りください。

Moscone North, booth No.340: 地図

12月12-16日にサンフランシスコで開催される、AGU2016 Fall Meeting で地震研ブース出展がされます。

参加される方は、ぜひブースにお立ち寄りください。

Moscone North, booth No.340: 地図

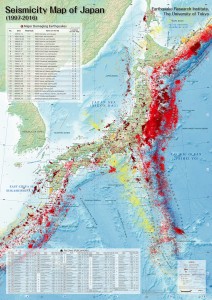

東京カートグラフィック社と共同で製作している震源地図シリーズのうち、「日本の地震活動」の英語版を、この度、最新のデータで作成いたしました。1997年から2016の間に起きたM3以上の地震がプロットされています。

The English version of the “Seismicity Map of Japan” is in print now. Earthquakes above M3 between 1997-2016(including the Kumamoto Earthquake) are plotted.

We will be handing them out for free at coming AGU2016! Please visit our exhibition booth (no.340).

伊藤伸一(1)、長尾大道(1,2)、山中晃徳(3)、塚田祐貴(4)、小山敏幸(4)、加納将行(1)、井上純哉(5)

(1)東京大学地震研究所 (2)東京大学大学院情報理工学系研究科 (3)東京農工大学大学院工学府 (4)名古屋大学大学院工学研究科 (5)東京大学 先端科学技術研究センター

Physical Review E 94, 043307 (2016), https://doi.org/10.1103/PhysRevE.94.043307

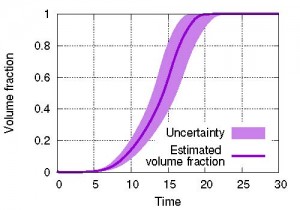

データ同化は、ベイズ統計学に基づいてシミュレーションモデルと観測データを融合する計算技術であり、定量的な将来予測を可能にします。もともとは気象・海洋分野で発展したものでしたが、原理的に広く一般の科学分野に用いることができるため、近年その有用性が認知されはじめており、固体地球科学分野では、地震の理解に重要な断層の摩擦力の推定や、マグマなどの液状物質が冷え固まっていく際の成長過程の推定などに利用されてきています。さらにデータ同化は、ただ推定を行なうだけでなく、その推定値の不確実性を評価することもできます。推定値の不確実性を端的にあらわす身近な例として、台風の進路予測図があげられ、推定値は台風の中心で、そのまわりの予報円が不確実性をあらわします。定量的な将来予測のためには、推定を行なうだけでは不十分で、不確実性の評価を行うことにより、より多くの情報をもたらすことができます。

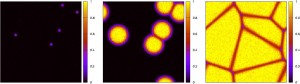

しかし、従来のデータ同化では、シミュレーションモデルが大規模になるにつれて計算量が極端に増大し、現実的な時間内での不確実性の計算が不可能になるという問題がありました。不確実性の評価を行う際には、その精度を犠牲にする代わりに、さまざまなアドホックな工夫を凝らしていました。そこで私たちは、その問題を解決するために2nd-order adjoint法という計算法を利用し、大規模なシミュレーションモデルに対しても高精度な不確実性の評価を可能にするアルゴリズムを開発しました。図は、提案手法を検証するために、液体中の固体核形成の問題に適用した結果です。提案手法により、固体核の成長速度および成長過程の推定と、その不確実性の評価に成功しています。

私たちの構築した手法は、これまでシミュレーションモデルが大規模であるために難しかった物理現象に対しても定量的な将来予測を可能にします。それによって、例えば、地震波伝播の時空間推定、津波の波高・波速の高精度予測、地球内部の岩石の成長にともなう地殻構造変化の履歴評価・将来予測など、さまざまな分野での応用が期待されます。

Earthquake Research Institute

The University of Tokyo

Director

Kazushige Obara

Announcement of the 954th DANWAKAI

(Danwakai: ERI Holds “Danwakai”, a monthly meeting where its members present their most recent academic and technical achievements, on a

Friday of every month. Danwakai is open to the public.)

Date: Friday, 18 November 13:30-

Place: ERI Bldg.1, 2nd floor, Seminer Room1

*****************************

1. 13:30-13:45

TITLE: Reconstruction of a 2D seismic wavefield by seismic gradiometry

AUTHOR: *Takuto MAEDA・Kiwamu NISHIDA,

Ryota TAKAGI (Tohoku Univ.) and Kazushige OBARA

2. 13:45-14:00

TITLE: Probing shallow part of a fault plane with the muon detector in a borehole

AUTHOR: *Katsuya YAMAZAKI・Akimichi TAKETA and Kentaro OMURA (NIED)

3. 14:00-14:15

TITLE: Brief Survey Summary of Nishino-Shima Volcano in 2016

AUTHOR: *M. Takeo・ T. Ohminato・M. Ichihara・F. Maeno・T. Kaneko・

M. Shinohara・K. Baba・K. Nishida・A. Yasuda・A. Watanabe,

H. Sugioka (Kobe Univ.), Y. Hamano・N. Tada (JAMSTEC), S. Nakano (AIST),

M. Yoshimoto (Mt. Fuji Res. Inst.), K. Kawakami (Forestry & Forest Prod. Res. Inst.), T. Chida (Ministry of Environment), A. Takagi and Y. Nagaoka (MRI)

4. 14:15-14:30

TITLE: Observation of Nishinoshima Islet using an unmanned autonomous helicopter (1): Sampling of erupted materials and shooting 4K-video footage of the edifice

AUTHOR: *Kaneko T.・Ohminato T.・TakeoM.・Koyama T.・Maeno F.・

Yasuda A.・Nakada S.・Watanabe. A., Takagi A. and Nagaoka Y. (MRI, JMA)

5. 14:30-14:45

TITLE: Observation of Nishinoshima Islet using an unmanned autonomous helicopter (2) : Petrological study

AUTHOR: * Yasuda A.・Kaneko T.・Ohminato T.・Maeno F.・Nakada S.・

Hokanishi N.・Takeo M. and Takagi A. (MRI, JMA)

6. 14:45-15:00

TITLE: Long-term seafloor seismic observations around Nishinoshima Volcano using LT-OBSs (second report)

AUTHOR: * M. Shinohara・M. Ichihara・S. Sakai・T. Yamada・M. Takeo,

H. Sugioka (Kobe Univ.), Y. Nagaoka・A. Takagi(MRI, JMA), T. Morishita・T. Ono and A. Nishizawa (HOD, JCG)

SUMMARY: Long-term seafloor seismic observations are being performed using LT-OBSs around Nishinoshima to monitor volcanic activity.

7. 15:00-15:15

TITLE: Towards real-time monitoring of remote-island volcanos using an autonomous vehicle of the Wave Glider

AUTHOR: * Yozo Hamano (JAMSTEC), Hiroko Sugioka (Kobe Univ.),

Mie Ichihara・Kiwamu Nishida・Kiyoshi Baba, Noriko Tada (JAMSTEC)

*Speaker

『地震火山情報』の「2013年11月21日西之島の噴火活動」ページに、今回の西之島上陸調査の際に撮影された動画を公開しました。

『地震火山情報』の「2013年11月21日西之島の噴火活動」ページに、「西之島調査の概要について」を、更新しました。

10月16日から25日にかけて、西之島の火山活動と生物相の上陸調査が実施されたことについての資料です。

GPS大学連合が、「日本測地学会賞坪井賞(団体賞)」を受賞し、代表で加藤照之教授が賞状を受け取りました。

受賞理由:日本におけるGPS観測研究の基礎の確立とGPSによる地殻変動の先駆的観測研究を評価されたため。

*「日本測地学会賞坪井賞」は、測地学の発展に大きな寄与をされた故坪井忠二先生の業績を記念し、測地学の分野で特に顕著な業績を揚げた若手研究者を奨励するために設けられた賞です。さらに、組織的研究が要求されるという測地学の特性から団体研究が重要な意義を有することに鑑み、顕著な業績をあげた団体を顕彰する団体賞も2001年に設けられました。(日本測地学会HPより)

*GPS大学連合:GPS受信機が1987年度に大量に導入されることになったため,全国の大学関係者が情報交換と観測手法の技術向上を目指して同年7月に設立した団体.英語名をJapanese University Consortium for GPS Research (通称:JUNCO)と称する.伊東市東方沖群発地震活動や大地震に伴う地殻変動を計測するために稠密アレイ観測などを実施.

ウェブサイト立ち上げ:2016/10/24

平成28年10月21日14時07分、鳥取県中部でM6.6(気象庁資料による)地震がありました。

*報道関係の皆さま:図・写真・動画などを使用される際は、必ず「東京大学地震研究所」と、クレジットを付けてご使用ください。

震源過程

強震波形インバージョンによる2016年鳥取県中部の地震の震源過程(暫定版)

(小林広明・纐纈一起・三宅弘恵)

2016年10月21日 鳥取県中部の地震(M6.6)の強い揺れ

(強震動グループ)

図1 地震発生から40秒,70秒後の揺れの様子。防災科学技術研究所の強震観測網(K-NET, KiK-net)データを用いて,日本列島の各地点の揺れの強さを強調して表示。赤は震央,オレンジ色のかたまりは,地震の強い揺れの広がり(地面の揺れの強さ)を現す。

図1 地震による地表の強い揺れ(最大加速度;cm/s/s)の広がりを、防災科学技術研究所のK-NET(図中□)とKiK-net(△)観測点での記録を用いて調べた。浅い地震(h=10 km)のため、震源(星印)の直上には1gを超える強い加速度が現れたが、震源から遠ざかるにつれ加速度は急激に減少し、九州や中部日本では人が感じない程度に揺れは弱まっている。加速度分布は、同心円から東西方向に延びていた形をとっているように見える。

図2 震源に近い2観測点(K-NET倉吉;TTR005とK-NE上斎原;OKY015)の加速度波形(東西方向の揺れ成分)と、2016年熊本地震の本震におけるKiK-net益城(KMMH16)地点の揺れを比較する。直下で起きた地震のため、激しい揺れの継続時間は10秒程度と短い。倉吉や上斎原地点の揺れは、小刻みな0.4秒前後の極短周期の成分が強く、熊本地震で益城町で観測された、周期1秒前後の、やや周期の長い揺れが卓越した揺れと対照的である。

図4 倉吉や上斎原地点での揺れの揺れに対し、建物の影響(揺すられる強さ)を見るために速度応答スペクトルを求めた。2地点の揺れは、熊本地震の益城町の記録を広い周期帯で下回っており、0.4秒前後の周期成分が強かった一方で木造家屋に被害を与える周期1〜2秒の成分は小さかった(速度応答40 cm/s以下)ことがわかる。このため、墓石などの小型構造物や建物の施設被害が大きかった可能性はあるが、木造家屋が倒壊するような被害は限定的であったと考えられる。

図5 この地震では、大阪において気象庁長周期地震動震度階2を観測した。KiK-net咲洲(OSKH02)地点での地震計記録(速度波形、東西成分)を示す(赤)。2000年鳥取県西部地震(M7.3)及び2011年東北地方太平洋沖地震の同地点の揺れと比べる、地震の規模が小さかった(M6.6)ために、大阪平野で観測された長周期地震動(表面波)の振幅も数分の1程度に小さかったことがわかる。

図6 大阪咲洲地点(KiK-net OSKH02)の長周期地震動の速度応答スペクトルを調べると、周期5秒付近で最大6cm/s程度の応答値が出た。これに対して、地震規模がずっと大きい2011年東北地方太平洋沖地震(M9.0)や2000年鳥取県西部地震(M7.3)では、周期数秒程度の長周期地震動の応答レベルは数倍大きく、より長い周期帯まで大きな速度応答が見られた。

(古村孝志)

前田 拓人(1),西田 究(1),高木 涼太(2),小原 一成(1)

(1) 東京大学地震研究所 (2) 東北大学大学院理学研究科

Progress in Earth and Planetary Science, DOI:10.1186/s40645-016-0107-4, 2016

日本列島には,防災科学技術研究所の高感度地震観測網Hi-netに代表されるほぼ一様かつ稠密な地震観測網が整備されており,地震波形の連続記録が日々蓄積されています.この論文では,稠密な地震波観測記録から地震波の伝播特性をより効果的に抽出するために,地震波勾配法(Seismic Gradiometry)という手法を用いて地震波を空間的に連続な「場」として扱う方法を提案しました.さらに,数値計算に基づく地震波動伝播シミュレーション結果とHi-netの記録解析の両面から,その有効性を検証しました.

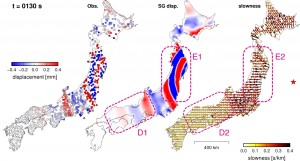

地震波勾配法は,地震波振幅の空間方向へのTaylor展開に基づき,周辺観測点の記録から振幅と地震波の空間微分とを推定する手法です.この方法によって,個々の離散的な観測点における地震波形を,空間的に連続な波動場として取り扱うことができるようになります.さらにその空間微分を用いることで,波の伝播方向やスローネスといった情報も抽出することができます.図に,実記録の解析に基づく観測点の上下動変位とそこから推定されたスローネスベクトルの空間分布を示します.推定された連続波動場からは西南日本の長波長のP波と遅れてくる東北日本の短波長の表面波とがはっきりと分離している様子が確認でき,またそれらはスローネスベクトルの違いにも明瞭に現れています.この方法は波長が平均観測点間隔よりも十分に長い場合にのみ適用できます.3次元地震波数値シミュレーションによる仮想地震波形記録に基づく検討から,Hi-netの場合には周期約25秒より長い表面波にもっともよく適用できることが確認されました.さらに論文中では,地震波勾配法の推定結果をもとに,3成分の地震波動場を発散と回転ベクトル成分に分解することも提案しています.この方法によって,複雑な地震波動をP波とS波,あるいはRayleigh波とLove波に分離することができるようになりました.

地震波解析を個々の観測点から波動場としての面に拡張することにより,観測記録からより多くの情報を抽出することができるようになりました.今後この地震波勾配法を活用することによって,複雑な地震波動場や,ひいてはそれをもたらす日本列島下の不均質構造の理解がさらに深まることが期待されます.