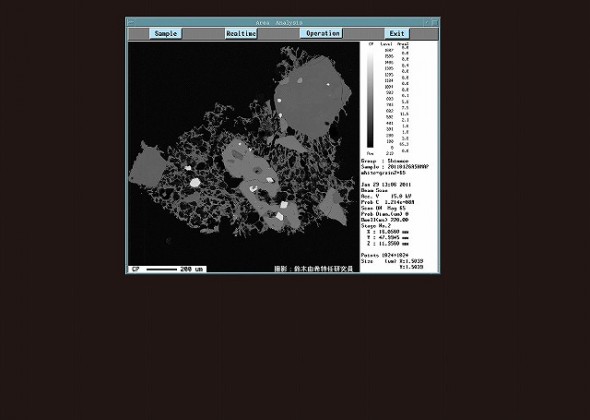

発泡したマグマ物質の拡大写真.全体で1mm程度.黒い部分が発泡した部分,気泡のないところが結晶(班晶).発泡のせいでトゲトゲするため,ガラスにキズが付くなどの被害が起きる.(撮影: 鈴木由希特任研究員)

霧島の観測点

新燃岳付近の地震観測点での作業風景.左のソーラーパネルで電源を取り,パラボラでデータのテレメータを行う.背後には噴煙が見える

公開講義『火山学は今』

2011年3月6日(日)に公開講義を開催しました.浅間山噴火から100年,伊豆大島噴火から25年,雲仙普賢岳噴火から20年,そして新燃岳では今も噴火が続いています.この100年の火山学の歩みを紹介しました.

石碑

岩手県岩泉町茂師にて,津波の教訓を伝える石碑.明治三陸地震の後,建立されました.一.大地震の後には津浪来る.一.地震があったら高い所へ集まる.一.常に近くの高い所を用意しろ.などと書かれています.

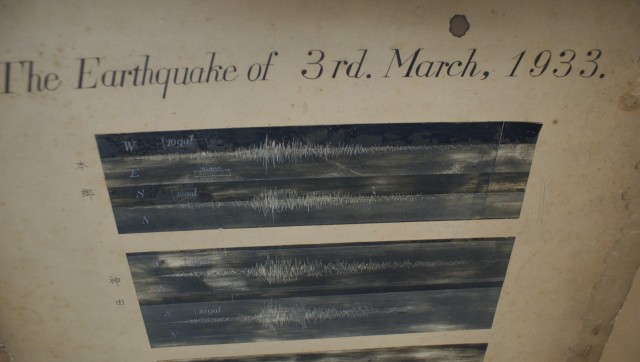

1933年昭和三陸地震の地震波記録

地震研には地震波形の古記録を保存している部屋があります.写真は1933年3月3日に起きた昭和三陸地震(M8.4)を,本郷と神田で捉えたものです.この地震によって,岩手県大船渡市三陸町の綾里では30mに迫る津波が観測され,全体で3000名以上の犠牲者が出ました.

レユニオン島に滞在中の青木助教より

Piton de la Fournaise火山の山頂火口. 2007年4月の噴火で陥没し,深さ約400mの火口になった.その後,2010年1月の噴出物(火口底の茶色く見えるところ)で数十メートル埋まった

UTRIP2011

東京大学理学系研究科では,海外有力大学に所属する学部学生を対象に, 6週間のサマーインターンシッププログラムを実施しています. その実習の一コマとして,東北地方太平洋沖地震と日本で過ごすにあたっての防災対策の講義を地震研究所で行いました. 日本に来て,地震を生れてはじめて体験した学生もいてみな熱心でした.

津波調査2

津波調査のようす.急な階段を登りきった所にある宮古市田老の出羽神社では,鳥居に迫る20mの津波が観測されました.

津波調査

東日本大震災による被害を受けられた皆様に,謹んでお見舞い申し上げます.地震研究所では震源メカニズムの解析や津波被害の調査などを行っています.写真は宮古市田老の漁港です.38mに迫る津波が観測され,6名の方がお亡くなりになりました.ご冥福をお祈りいたします.

浅間山の様子4

山体東側ミュオンラジオグラフィ観測点および空振観測点。無線LANによりデータを浅間火山観測所へ送り、東京からデータを確認することもできる。