ディスカッションの時間。会場からは絶えず手が挙がり、活発に意見が交わされた。

International Summer School 2013

去る9月23-27日に,Summer School on Earthquake Science “Diversity of Earthquakes”と題して,国内外の大学院生・PD を対象としたサマースクールを開催した.当初予定していた参加者数40名に対して,80名を超える参加希望 があったため,最終的に50名ほどの受講者を受け入れることとし,講師,世話係(LOC)と併せて計70名ほどが5日間箱根の会場に集い,日夜“地震の多様性”について活発な議論を行った.

川勝均教授「実施報告書」より

ご行幸啓

本年は日本地震学会を世界に先駆けて創設した英国人ジョン・ミルンの没後100年になる.これを 記念して国立科学博物館において科博NEWS展示~ジョン・ミルン没後100年特別公開~を6月11日~9月8日に開催した(主催:国立科学博物館,共催:東京大学地震研究所・日本地震学会・日本地震工学会).地震研からは展示パネルの執筆に協力したほか,ミルンに関する書籍などが展示された.

また,開催中には7月13日に柴田明徳東北大学名誉教授とミルン夫人トネの伝記を執筆した森本貞子氏(本所の故森本良平所長の夫人)を招いてトークショーを開催したほか,9月6日には天皇皇后両陛下が公式訪問され,展示をご観覧いただく栄誉を賜った.

写真提供:国立科学博物館 コメント:加藤照之教授(現日本地震学会会長)

職員研修会2014/01/24 写真5

柿岡にある気象庁の地磁気観測所の見学。

観測敷地内には大正時代に建てられた趣のある施設が点在している。地磁気の変化を精密に測定するために、非磁性の銅や真鍮を使用して建てられていた。

写真は磁力系の開発試験を行うために建てられた実験室。

職員研修会2014/01/24 写真4

柿岡にある気象庁の地磁気観測所の見学。

写真右手に見える白い小屋群が4台のオーバーハウザー磁力計と地磁気絶対値比較較正装置のある建物。 大正12年の関東大震災を機に、都内にあった観測所を茨城県石岡市の柿岡に移設し、現在30名がここで働いているとのこと。

職員研修会2014/01/24 写真3

柿岡にある気象庁の地磁気観測所の見学。

職員の方々による地磁気絶対値比較較正装置のデモンストレーション。 測器の較正を実施するのに用いられる超精密な装置であるため、緑の枠がボーダーライン。

地球ニュートリノグラフィのデモンストレーション ―地球ニュートリノグラフィに使える反電子ニュートリノ方向検知技術

H.K.M.Tanaka & H.Watanabe

Scientific Reports: http://www.nature.com/srep/2014/140424/srep04708/full/srep04708.html

地球ニュートリノグラフィのデモンストレーション

―地球ニュートリノグラフィに使える反電子ニュートリノ方向検知技術―

成果概要

東京大学地震研究所で開発が進められている火山のミュオグラフィ技術と東北大学ニュートリノ科学研究センターの地球ニュートリノ観測技術を融合することで、地球内部を透視する地球ニュートリノグラフィに使える可能性のある反電子ニュートリノ方向検知技術を見出しました。本技術を使えば、破局噴火を起こす様な巨大マグマだまり、地球形成過程で局在化したコア・マントル境界の巨大不均質構造など新たな観測窓を開ける他、原子炉モニタリング、天体物理学への貢献などの波及効果も大きいことが予想されます。

成果内容

宇宙線に含まれる素粒子ミューオン(注3)を用いた固体地球のイメージング(ミュオグラフィ)は、東京大学地震研究所で2006年、世界初の実証が成されて以来、世界の名だたる活火山でミュオグラフィ観測が行われ、山体内部に潜むマグマの形成を視覚的にとらえるいわゆるレントゲン写真撮影において数々の成果が挙げられて来ました。また、地球内部の放射性物質を起源とする反ニュートリノ(地球ニュートリノ)(注1)は50年以上前からその存在が指摘されていましたが、2005年東北大学ニュートリノ科学研究センター主導の元進められているカムランド(注2)において、世界で初めて観測に成功し、2011年の結果では地球の熱源の約半分が放射性物質起源であることを実測で証明するなど、地球科学の理論に対して制限を与えることに成功しました。

しかし、地球ニュートリノは地球全体をも簡単に通り抜ける事が出来る高い透過性を持つ一方、その到来方向検知が出来ないという原理的問題があります。またミューオンは透過距離が岩盤にして数kmと限られてしまうので、火山浅部より深い地球内部をイメージングすることは出来ません。

今回、東京大学の田中宏幸教授と東北大学の渡辺寛子助教は、地球ニュートリノ観測で用いる液体シンチレータ(注4)にリシウム(注5)を添加することによって逆ベータ崩壊(注6)で放出される粒子の飛跡を従来より高い精度で決定できることに注目し、モデル計算、計算機シミュレーションを用いて飛跡決定精度を見積もりました。次に飛驒山脈の地下で測定された巨大な地震波低速度領域を巨大マグマだまりと仮定して、ミュオグラフィ解析技術を応用した計算機シミュレーションにより同手法の地球ニュートリノグラフィへの適用可能性を考察しました。

地震波低速度領域の直上で観測されているウラン(U)、トリウム(Th)濃度がマグマだまりのU、Th濃度と同じであると仮定して、神岡鉱山周辺における地球ニュートリノフラックスの余剰分を計算した結果、3キロトンスケールの検出器を用いることで、10年の観測で99.7%以上の統計的有意度でそれを検出できることを見出しました。また、マグマだまり内部のU、Th濃度分布もイメージングできることを示しました。地球形成時に生成され、地球のコアとマントルの境界に局在したと考えられている巨大地震波低速度領域(LLSVP)が作る地球ニュートリノのフラックスについても、その直上において今回仮定されたマグマだまりが作るニュートリノフラックスの余剰分と同程度と考えられるため、同領域のイメージングが有効であることが議論されました。

従来、困難を極めた地球ニュートリノの到来方向検知ですが、本研究からリシウムを添加した液体シンチレータ、高解像度撮像系、ミュオグラフィ解析技術の組み合わせは、ミュオグラフィでは到達できない深度の地球内部をイメージングすることで新たな地球の観測窓を開ける可能性を秘めていることが分かりました。この結果を発展させることにより、地球内部研究は多いに進み、固体地球科学全体に新たなパラダイムをもたらすことが期待されます。

*なお、本論文は、Open Accessであり、自由にダウンロードできます。また、著作権は著者らが所有しております。

用語解説

(注1)地球ニュートリノ:地球内部の放射性元素のベータ崩壊により生じる反電子ニュートリノをいう。

(注2)カムランド:神岡液体シンチレータ反ニュートリノ検出器(Kamioka Liquid Scintillator Anti-Neutrino Detector)の略でスーパーカミオカンデと比べて、低いエネルギーのニュートリノに感度がある。

(注3)ミューオン:素粒子の一種。電子と似たような性質を持つが、重さは電子の207倍、およそ100万分2秒で崩壊する不安定粒子である。

(注4)液体シンチレータ:荷電粒子が通過すると蛍光(シンチレーション光)を発する物質(シンチレーター)の内、液体のものをいう。

(注5)リシウム:白銀色の柔らかい金属。密度は金属の中ではもっとも低く水の半分程度である。

(注6)逆ベータ崩壊:中性子が陽子、電子、反電子ニュートリノに崩壊するベータ崩壊が逆転した反応。反電子ニュートリノが陽子と反応することで、陽電子と中性子を放出する。

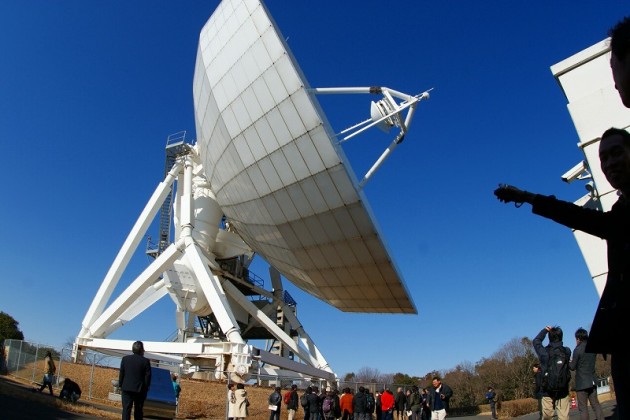

職員研修会2014/01/24 写真2

国土地理院見学の様子。つくばにあるGEONETの電子基準点(GPS)の機器構成について説明をうけている。

技術職員さん達の集いなだけにメカに対する食いつきがすごい。

職員研修会2014/01/24 写真1

毎年1月の下旬に開かれる職員研修会。主には技術職員同士の情報交換の場として、所外研修や技術発表、ポスター発表などを行っている。所内の職員研修会ではあるが、例年、京都大学、九州大学や北海道大学など、全国の大学から技術職員が集う。

詳細や参加登録は「技術部」⇒「研修運営委員会」のページへ:http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/kenshu_iinkai/

今年は所外研修として、国土地理院と、気象庁の地磁気観測所を訪れた。 写真は国土地理院のVLBI観測施設(つくば局)の見学風景。

JPGU2014

今年も日本地球惑星科学連合大会にて、地震研究所ブースを出展しました。 共同利用の案内(申請締切:5月23日)や、ニュースレターPlusの最新号を配布。