カーステン・ロット(韓国成均館大学)、武多昭道(東大地震研)、デバンジャン・ボセ(韓国成均館大学)

Scientific Reports 5号, 15225 (2015) DOI: 10.1038/srep15225

ニュートリノ振動を用いた地球深部の化学組成測定

地球の中心部は何でできているのでしょうか。なぜ地磁気は存在しているのでしょうか。この2つの謎は、一見無関係なようですが、実はお互いに強く関連しています。

地震が地球の中をどのように伝わるのかを調べると、地球の中心部分には、液体(外核)があり、さらにその中心には固体(内核)があることが分かります。液体部分の直径は、地球の直径のおよそ半分で、体積にすると地球全体の6分の1程度です。外核の外側は、マントルと名付けられています。地球全体の平均密度が5.5g/cc程度、マントルの平均密度が4.4g/cc程度であるということが分かっているので、液体部分の質量は、地球全体の3分の1程度、平均密度は11g/cc程度であることが分かります。この平均密度と、ある種の隕石の組成を根拠に、地球の外核は90パーセント程度が鉄とニッケルからできていて、残りは別の元素からできていると考えられています。しかし、地面に深い穴を掘って調べたわけではありませんから、これはあくまでも仮説です。軽元素の種類や量も、謎のままです。

地磁気は42億年前から既に存在していたことがわかっています。地磁気は、液体の金属の対流によって生じていると考えられています。42億年もの間対流を続けるためには、地球の中心部に何らかの熱源が必要なのですが、その熱源が何なのかは分かっていません。外核中に含まれている鉄とニッケルが内核に析出し、残った軽元素が外核の最上部に析出する、組成対流と呼ばれる現象が熱源の候補となっていますが、それが本当に起きているのかどうかを測定で確かめる手立てはありません。つまり、地磁気の起源は、本質的には謎なのです。

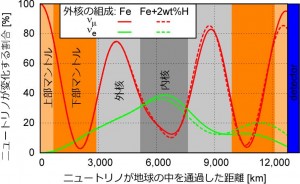

この2つの謎を解く手がかりが、ニュートリノにあります。ニュートリノは、宇宙の中で光の次に数の多い素粒子で、1秒間に100兆個を超えるニュートリノが私たちの体を通りぬけています。しかし、ニュートリノはめったに反応しないため、私たちがそれに気づくことはありません。ニュートリノには、電子型、ミュー型、タウ型という3つの型があります。ニュートリノには、時間と共に他の型に変わるという、他の素粒子にはない特徴を持っています。例えば、はじめはミュー型として作られたニュートリノが、時間がたつと電子型に変わっている、という具合です。この現象のことを、ニュートリノ振動と呼びます。この現象の発見によって、2015年に東京大学の梶田隆章教授は、ノーベル物理学賞を受賞しました。ニュートリノが他の型に変化する割合は、ニュートリノのエネルギー、作られてから見つかるまでの距離、そしてニュートリノが通過した物質の電子の密度で決まります。つまり、地球を貫通してやってくるニュートリノが他の型に変化する割合を、精度よく測定することで、地球内部の電子の密度を測定することができます。地球内部の物質の密度から、核子(陽子と中性子)の密度を計算することができます。電子の密度は、陽子の密度と同じです。物質の密度はこれまで地震波等を使って精度よく調べられていますので、ニュートリノ振動と組み合わせることで、地球内部の平均的な化学組成(陽子と核子の比率)の分布を得ることができます。例えば、外核に水素が2%含まれている場合とそうでない場合を比べると、ニュートリノの変化する割合が10%程度変わります(下図)。

外核の化学組成を直接知る手だては、これまでありませんでした。また、仮に外核の化学組成が一様でないということがわかれば、それは組成対流の直接証拠を得たことになります。組成対流の証拠を得るための、唯一の手法です。ニュートリノ振動によって地磁気の起源を知ることができるのです。

残念ながら、今はまだこの測定を行うことはできません。ニュートリノの理解が十分ではないため、そして、ニュートリノを測定するための装置が小さすぎるためです。現在多くの物理学者がニュートリノを詳しく理解するための研究を行っています。梶田先生のノーベル賞に代表されるように、この研究では日本が世界をリードしています。また、より大きなニュートリノ測定装置の開発もすすんでいます。代表的なものとして、岐阜県の地中深くに建設が予定されている、ハイパーカミオカンデがあります。これらの研究を通じて、将来、地球の中心部は何でできているのか、なぜ地磁気は存在しているのか、といった、地球科学における長年の謎が解明されていくことでしょう。