伊東優治(東京大学地震研究所)

Coseismic Slip and Early Afterslip of the 2024 Hyuganada Earthquake Modulated by a Subducted Seamount

Yuji Itoh (ERI, UTokyo)

Geophysical Research Letters, 52, e2024GL112826.

https://doi.org/10.1029/2024GL112826

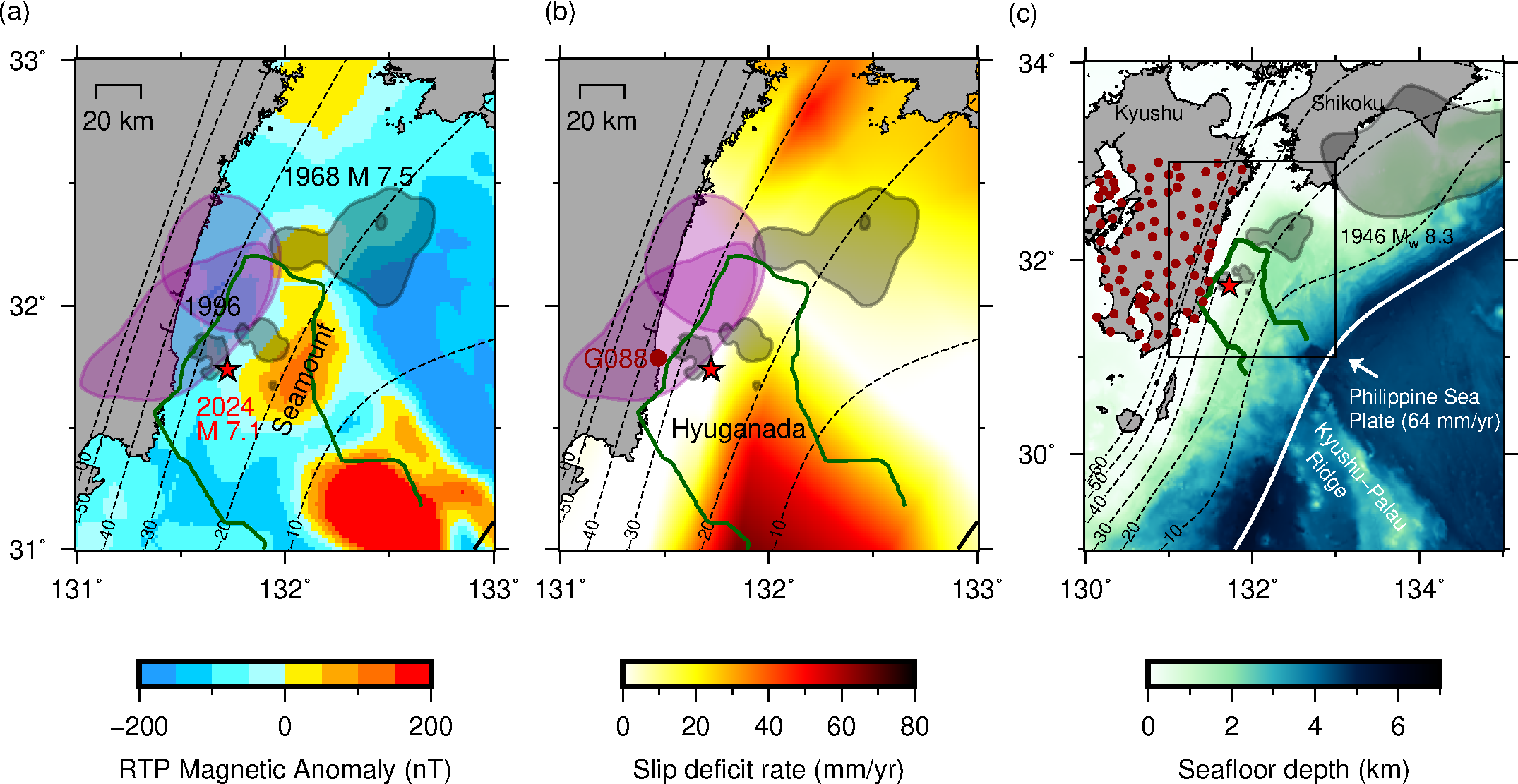

2024年日向灘地震(M 7.1)は日向灘の沖合のプレート境界断層で発生した。日向灘の複雑なプレート境界断層の形状は、フィリピン海プレートともに海底の地形の起伏である九州・パラオ海嶺が沈み込むため、複雑である(図1)。海嶺や海山の沈み込みによりプレート境界断層における断層すべり過程が複雑化することが理論的な考察などから指摘されてきた。本論文では、GNSSにより観測された地殻変動データから2024年日向灘地震の本震時のすべりと、余効すべり(地震後に継続するゆっくりとしたすべり)の分布を推定し、沈み込んだ九州・パラオ海嶺が本震のすべりと、余効すべりへ与えた影響を議論した。

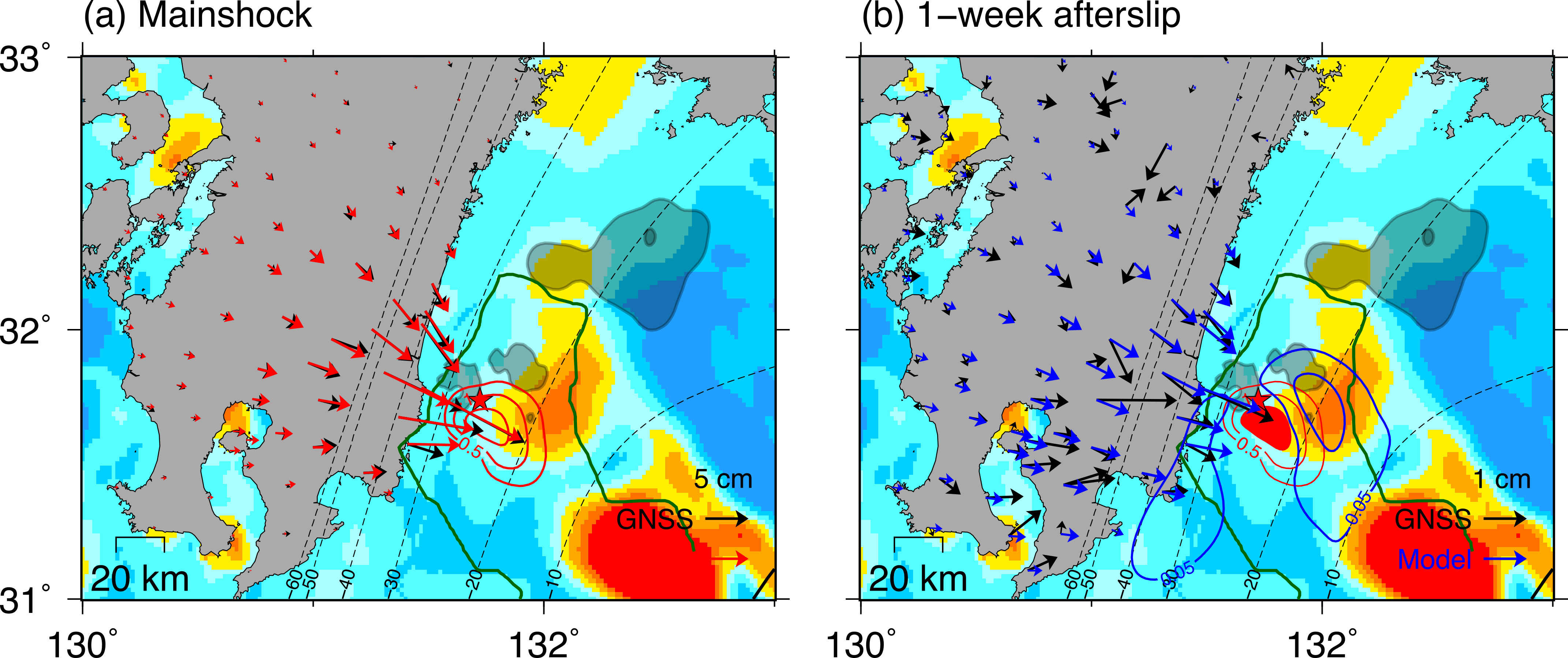

推定された本震時のすべりと余効すべり、沈み込んだ海山の分布の関係を図2に示す。本震のすべりは、磁気異常から推定される海山の位置よりも深部側に位置した。沈み込んだ海山はその深部側の断層にかかる圧縮応力を強め、地震が起こりやすい条件を作り出す。今回の地震はそのような条件下で生じたと考えられる。一方で、海山そのものは地震による断層すべりの進展を止めるとされるため、この海山が今回の本震の浅部への断層すべりの進展を停止させたと考えられる。余効すべりは本震すべりの浅部側と、宮崎県の南東端の沖合に見られ、浅部側の余効すべりは海山と部分的に重なっていた。また、海山の浅部側の余震クラスターの活動開始時刻が、他のクラスターと比べて遅れていることがわかった。このことは、余効すべり域の広がる速度が海山を通過する際に低下することを示唆し、沈み込んだ海山がその直上から深部側にかけて局所的に法線応力を増加させる(プレート境界断層を締める)ことと調和的である。また、宮崎県の南東端の沖合に、本震時のすべりも余効すべりも顕著に見えない領域が存在することがわかった。この領域は長期的に安定してすべり続ける傾向があり、今回の地震がその領域のすべり速度に顕著な影響を与えなかった可能性が示された。そのような断層の振る舞いを説明するには、隣接領域と大きく異なる摩擦パラメタを導入する必要がある。

以上の考察から、2024年日向灘地震(M 7.1)の本震時のすべりと余効すべりの推定結果は、日向灘の断層の力学的な特性やそのパラメタが空間的に非常に不均質であることを示唆しており、それは九州・パラオ海嶺が沈み込んでいることと調和的である。

・2025年6月2日:計算ミスを修正し、図2を差し替えました。