胡靚妤 1,2 ・篠原雅尚 1 ・山下裕亮 3 ・利根川貴志 4 ・山田知朗 1 ・悪原岳 1 ・望月公広 1

1 東京大学地震研究所、 2 東京大学大学院理学系研究科、 3 京都大学防災研究所、 4 海洋研究開発機構

Earth, Planets and Space, 76(1), 168. https://doi.org/10.1186/s40623-024-02122-4

Seismic activity around shallow plate boundary near westernmost Nankai

Trough revealed by ocean bottom seismometer observation

Ching-Yu Hu 1,2 , Masanao Shinohara 1 , Yusuke Yamashita 3 , Takashi Tonegawa 4 , Tomoaki Yamada 1 ,Takeshi Akuhara 1 , Kimihiro Mochizuki 1

南海トラフ最西端域である日向灘において、浅部プレート境界付近の正確な地震活動を把握するために、2015~2016年、2017~2018年、および2022年に実施された海底地震計による地震観測のデータを用いて、震源決定を行いました。海底地震記録からP波S波の到着時刻を読み取った後、まず一元速度構造による震源決定により、暫定震源位置を求めて、その結果によりダブルディファレンス法を用いて、正確な震源位置を決定しました。さらに、初動極性から発震機構解を求めました。

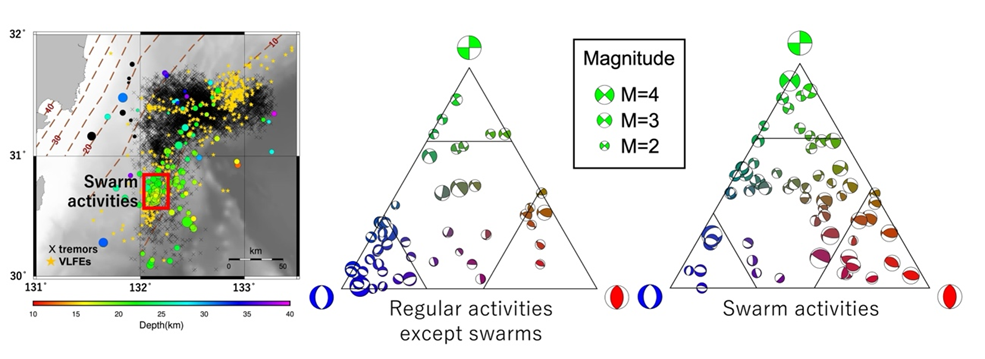

本研究の震源決定結果と過去に求められている速度構造を比較した結果、南海トラフ最西端域の浅部プレート境界付近で発生する地震のほとんどは、沈み込むフィリピン海プレート内で発生していることが明らかとなりました。2017年12月および2018年1月のそれぞれ数日間に、6 km × 12 km程度の狭い領域において多数の地震が発生する群発活動が確認されました。群発地震活動を除く定常的に発生している地震の発震機構解は、主に正断層型となっています(図中央)が、群発地震活動では、逆断層型や横ずれ断層型も多く発生していたことがわかりました(図右)。日向灘では浅部スロー地震活動が活発です。通常の地震の群発活動域とスロー地震の一つである超低周波地震(VLFE)の活動域は、平面的な位置は重なっていました(図左)。さらに、活動時系列を調べたところ、通常の地震の群発活動は、VLFEの活動より半日程度遅れて発生することもわかりました。これらの結果は、日向灘の浅部プレート境界付近におけるテクトニクスを考察する上で、重要な情報です。