篠原雅尚 1 ・日野亮太 2 ・高橋努 3 ・尾鼻浩一郎 3 ・小平秀一 3 ・東龍介 2 ・山田知朗 1 ・悪原岳 1 ・山下裕亮 4 ・蔵下英司 1 ・村井芳夫 5 ・一瀬建日 1 ・中東和夫 6 ・馬場久紀 7 ・太田雄策 2 ・伊藤喜宏 4 ・八木原寛 8 ・仲谷幸浩 8 ・藤江剛 3 ・佐藤利典 9 ・塩原肇 1 ・望月公廣 1 ・酒井慎一 1 ・白鳳丸KH-24-JE01およびKH-24-JE02C乗船研究者

1 東京大学地震研究所・ 2 東北大学理学研究科・ 3 海洋研究開発機構・ 4 京都大学防災研究所・ 5 北海道大学理学部・ 6 東京海洋大学海洋資源エネルギー学科・ 7 東海大学海洋学部・ 8 鹿児島大学理工学研究科理学研究院・ 9 千葉大学理学研究院・ 10 東京大学情報学環

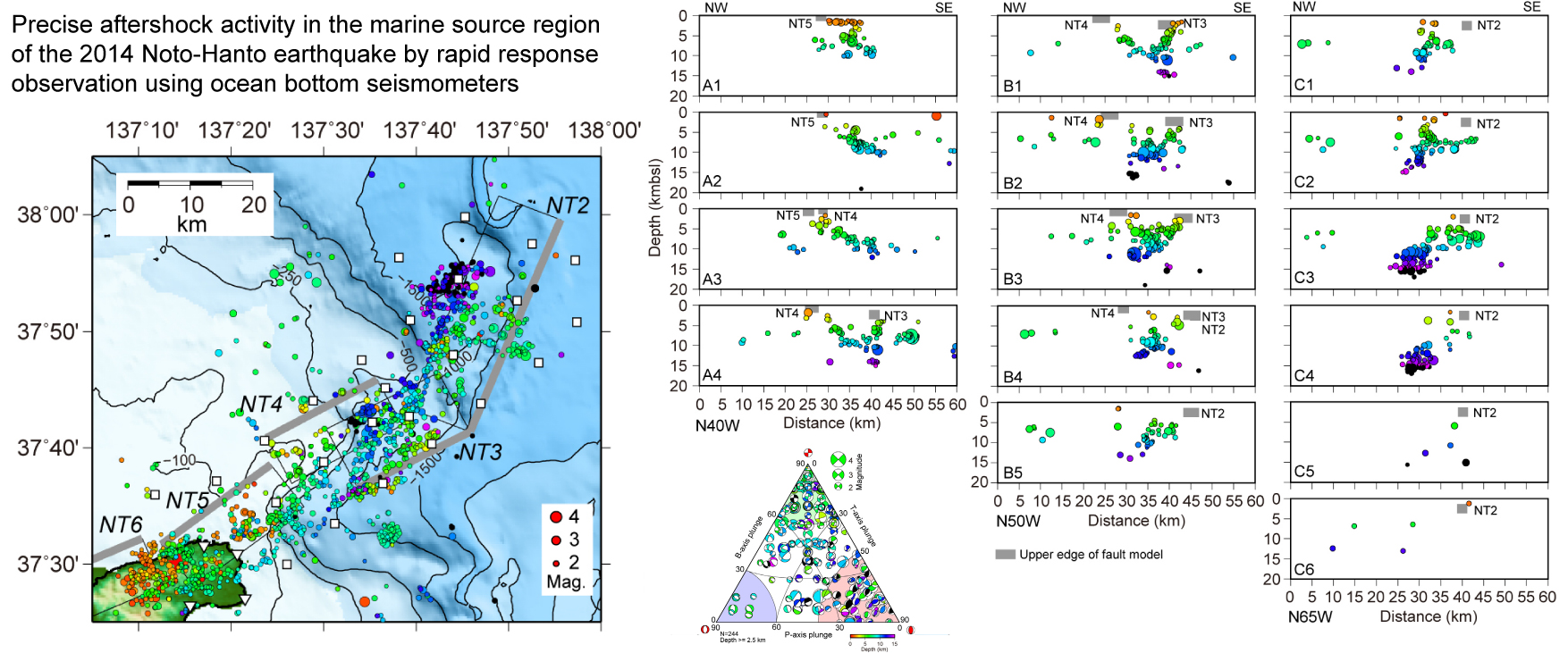

Precise aftershock activity in the marine source region of the 2024 Noto-Hanto earthquake by rapid response observation using ocean bottom seismometers

Earth Planets Space 77, 43 (2025). https://doi.org/10.1186/s40623-025-02171-3

Received 29 October 2024, Accepted 14 March 2025, Published 03 April 2025 as Open Access

石川県能登半島を震央とする気象庁マグニチュード7.6の令和6年能登半島地震が2024年1月1日に発生しました。本震震源域は半島東方の海域に拡がりました。そこで、海域下での余震活動の詳細を明らかにするために、自由落下自己浮上式海底地震計(OBS)の密な観測網による海域緊急余震観測を実施しました。2024年1月に34台のOBSを設置し、約1ヶ月後に26台の短周期OBSを回収しました。気象庁が震源決定した情報を基に、絶対走時を用いる震源決定と、double-difference法を組み合わせて、震源を再決定しました。震源決定に用いる速度構造は、過去にこの領域で行われた地震波構造探査の結果を元にしました。さらに、初動極性を用いて発震機構解を決定しました。震源は主に深さ0.2kmから17 kmに分布しており、余震は主に上部地殻内で発生していました。余震は傾いた面を形成し、その面は本震発生以前に構築された地震発生断層モデルとよく一致していました。これは、本震の破壊がほぼ共役な断層に伝播した可能性を示すと共に、事前に地震発生断層モデルを構築しておくことが有用であることがわかりました。多くの逆断層型の余震が発生していましたが、横ずれ型の余震も数多く発生していました。横ずれ型を含めて多くの余震がモデル断層と直交する方向に最大圧縮軸を持っていました。これは余震活動が北西-南東方向の応力の影響を受けていることを示しています。

この研究による震源要素(震源時、位置)及び発震機構解の情報は下記のURLから利用可能です。

https://doi.org/10.5281/zenodo.13968365

左:double-difference法による余震震源分布図です。海底地形も併せて表示しています。中央下:

発震機構解の分布を示す三角図。赤、緑、青の領域が純粋な逆断層型、横ずれ型、正断層型の発震

機構解に対応しています。右:観測域を15の領域に分け、それぞれの領域の深さ断面図を作成し

ました。領域幅は5kmです。断面図中の灰色の太線は、それぞれの領域における断層モデルの上面

の位置を示しています。