武村俊介1・矢部優2・江本賢太郎3・馬場慧3

1東京大学地震研究所,2産業技術総合研究所, 3九州大学

Takemura, S., Yabe. S., Emoto, K., Baba, S. (2025).

Along-dip variations in source characteristics of shallow slow earthquakes controlled by topography of subducted oceanic plate, J. Geophys. Res., 130, e2024JB030751, https://doi.org/10.1029/2024JB030751

紀伊半島沖の巨大地震発生域浅部延長では、浅部スロー地震と呼ばれる通常の地震と比べてゆっくりとした断層すべり現象が発生しています。本研究では、浅部スロー地震域近傍のDONET海底地震計を活用して、浅部スロー地震の一種である浅部超低周波地震の震源特性を正確に評価し、その空間分布を詳細に調べました。

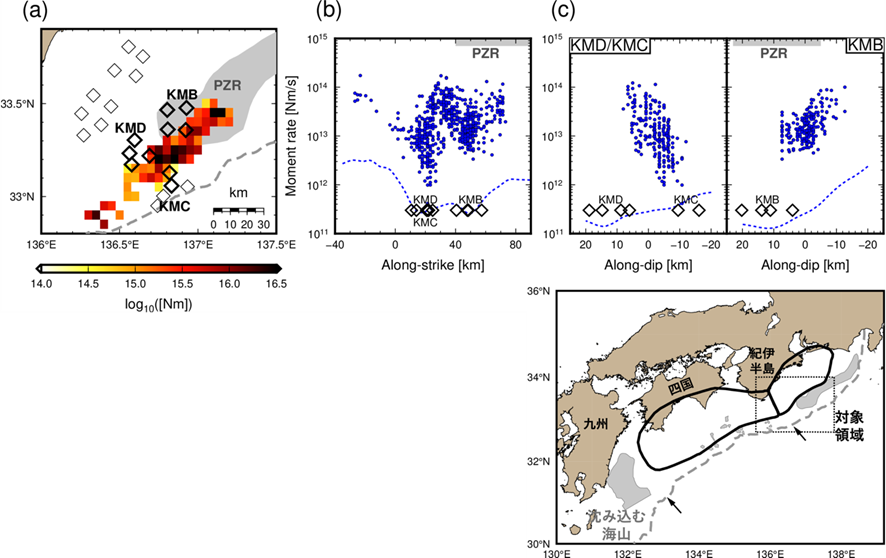

浅部超低周波地震は沈み込む古・銭洲海嶺(図中のPZR)の西端で活発に活動しており、大きな浅部超低周波地震も集中して発生しています(図1ab)。フィリピン海プレートが沈み込む北西方向に着目すると、DONETのKMD観測点のあたりでは、浅部超低周波地震は海岸線または巨大地震域へ近づくほど(深くなるほど)地震波を強く放出しています(図1c左)。巨大地震域へ近づくほど地震波輻射が強くなる傾向は、南海トラフやカスケード沈み込み帯の深部(30-40 km)でも確認されており、スロー地震に共通した特徴かもしれません。一方で、古・銭洲海嶺が沈み込むKMB観測点付近(図1c右)では、KMD観測点から30 km程度しか離れていないにも関わらず、その傾向は逆で、巨大地震域から遠ざかるほど浅部超低周波地震の地震波放出が強くなる逆の傾向を示しています。

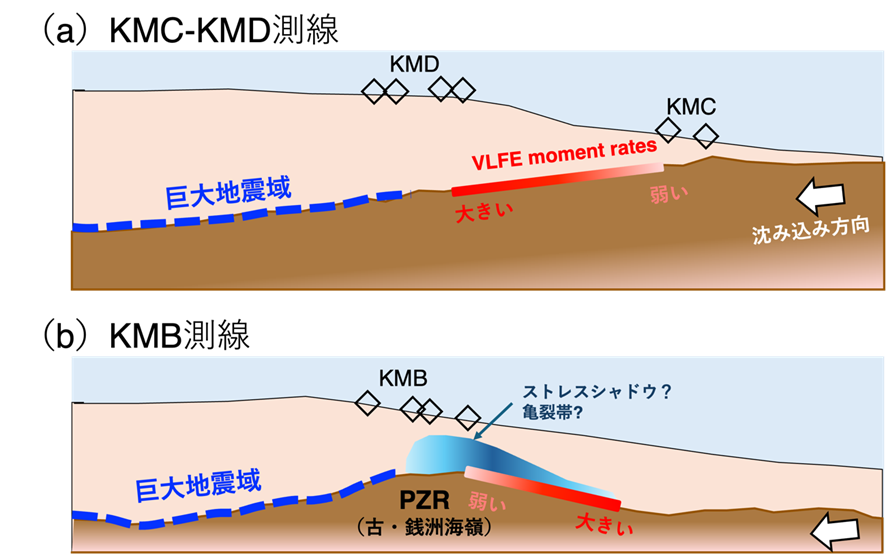

我々は、この逆のトレンドの原因が沈み込む古・銭洲海嶺であると考えています(図2)。海山の沈み込みに伴い、沈み込む海山の周辺では複雑な地下構造や応力状態となることが知られています。そのような複雑な状態が、大きな浅部超低周波地震の発生を阻害しているのかもしれません(図2)。沈み込んだ海山が浅部スロー地震の特徴をコントロールしている可能性が高く、より高精度な地下構造モデルとの比較、他の地域の比較研究を今後も進めることで、浅部スロー地震の発生場の理解を深めたいと考えています。