山谷 里奈, 久保 久彦,汐見 勝彦, 木村 武志

Aftershock characteristics of the 2024 Noto Peninsula earthquake (Mw7.5) through centroid moment tensor analysis using a 3-D seismic velocity structure model

Earth, Planets and Space77, 67, doi: 10.1186/s40623-025-02196-8, 2025

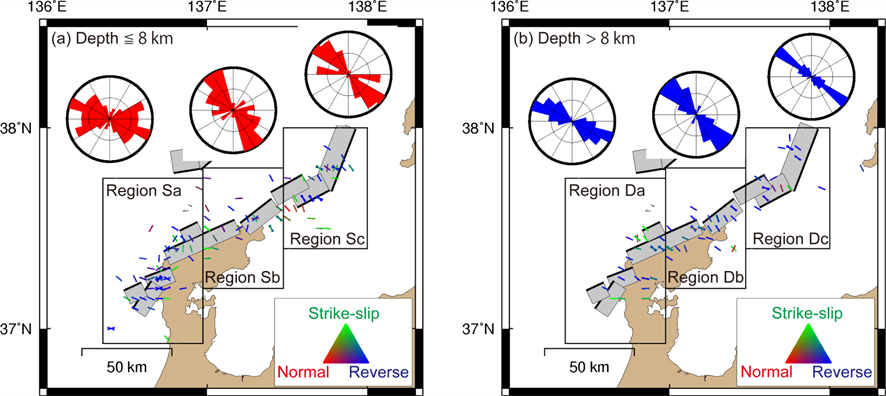

2024年1月1日、石川県能登半島地域を震源とするモーメントマグニチュード7.5の地震が発生しました。この地震は逆断層型で、主圧縮軸は北西―南東方向でした。本震発生後は、陸域および海域の広範囲にわたり地震活動が活発化しています。本研究では、震源域周辺の詳細な応力状態や断層の形状を把握するため、3次元の地下構造モデルを用いて余震のセントロイド・モーメントテンソル解析*を実施しました。モーメントマグニチュード3.2-6.1の221個の余震に対して、セントロイド・モーメントテンソル解を推定できました。特に海域では、P波・S波到着時刻による震源決定と比べて震源深さの推定精度が向上し、海底地震計の臨時観測網による結果とよく一致しました。本震発生直後の、特に余震域直上の海域等での臨時観測が始まっていない時期においても、頻発する余震の震源深さを高精度に推定できました。本解析の結果、以下の4つの特徴的な余震活動が確認されました。(1)本震と同様に北西―南東方向の主圧縮軸を持つ逆断層型、(2)浅部に分布する横ずれ断層型、(3)能登半島の西側に分布する東北東―西南西方向の主圧縮軸を持つ逆断層型、(4)本震の断層面の傾斜が変化する領域付近に推定された正断層型および横ずれ断層型。また、本震発生前の2007年から2023年に発生した地震についても同様の解析を行った結果、本震の影響によって震源域周辺の応力状態が変化し、上記の(3)、(4)の地震活動が誘発された可能性が示唆されました。本研究によって、一連の地震活動と複雑な応力状態および断層構造の関係を理解するにあたって重要な知見を得ることができました。

*セントロイド・モーメントテンソル解析:地震波形のうち周期が長い成分を使用することで、地震の発生位置、発生時刻、地震の規模、断層面や滑りの方向などを推定する手法。