保科 琴代 (IceCube Collaboration)

Nature 551, 596–600 (2017) doi:10.1038/nature24459

https://www.nature.com/articles/nature24459

https://www.youtube.com/watch?v=OdWZA5UxmOk

ニュートリノは物質を構成する基本粒子のうち、レプトンに属し、質量は大変軽く(現在は上限値がわかっているのみ)、電荷を持たず、物質とは弱い相互作用でのみ反応するという特殊な粒子です。弱い相互作用では、物質中で反応が起きると、一部はそのニュートリノと対になる荷電レプトン(電子、ミューオンなど)に変化した上で、物質に全てのエネルギーを吸収されて消滅します。残りのニュートリノは、エネルギーの一部を反応地点に落としたあと、さらに先に進んでいきます。

ニュートリノの反応断面積の理論値は、ニュートリノのエネルギーが増加するにつれ増加しますが、実験的な測定は歴史的に人工的に加速器によって生成できるエネルギーによって制限され、これまで400GeV(ギガ・エレクトロンボルト)が上限でした。本研究では、大気中で宇宙線と空気分子の衝突によって生成される大気ニュートリノおよび宇宙から飛来する宇宙ニュートリノが、地球によってどのように吸収されるかを調べることで、数十TeV〜数百TeVのニュートリノの反応断面積を測定することに世界で初めて成功しました。また、本研究で初めて、高エネルギーニュートリノの地球による吸収現象が観測されました。

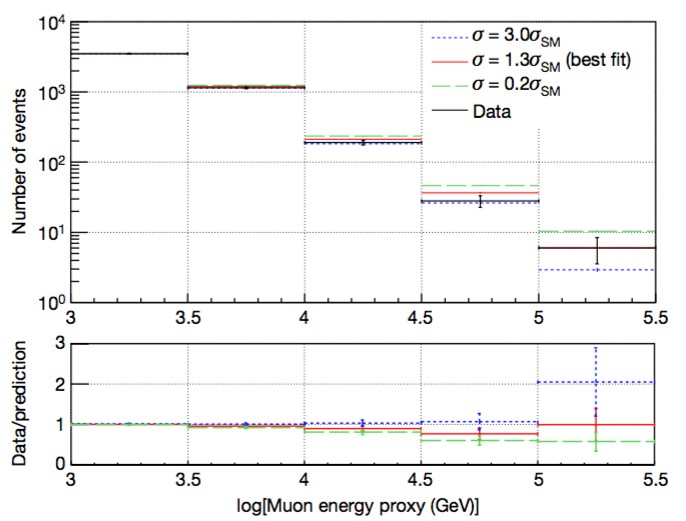

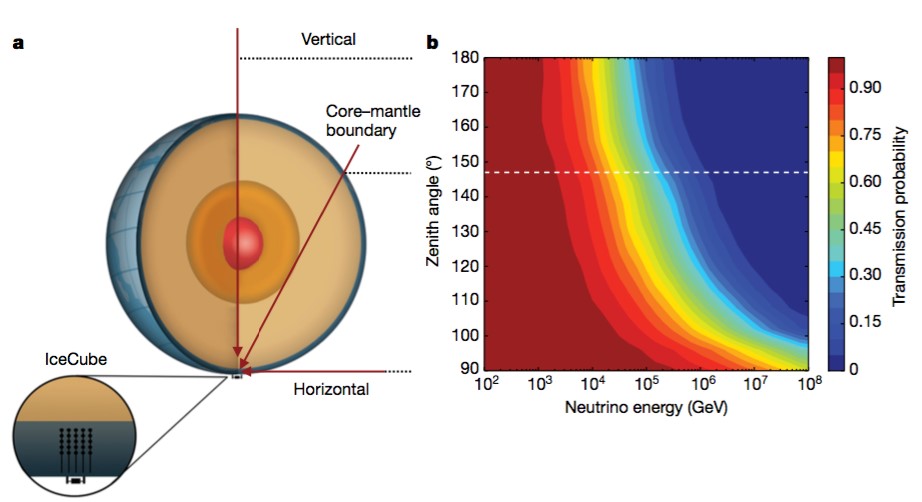

ニュートリノの反応断面積を調べるには、地球の物質量が、ニュートリノが通過する経路に従って異なることを用います。同じエネルギーのニュートリノでも、全物質量が大きい経路(Zenith angle 180 deg)を経由したものと、全物質量が小さい経路を経由したもの(たとえばZenith angle 100 deg)では、ニュートリノが生き残る数が異なります(図b)。この吸収分布を、地球の質量分布とさまざまなニュートリノの反応断面積を仮定してシミュレーションします。最後に、これらのシミュレーションとデータと比較することで、もっともデータをよく説明する反応断面積を得ます。

本研究では、2010年にIceCubeニュートリノ観測施設で収集された10784例のニュートリノ事象を用いました。これらをシミュレーションと比較した結果、標準理論が予測する反応断面積に対するスケールパラメターとして、1.30+0.21-0.19 (統計誤差) +0.39-0.43 (系統誤差) の値を得ました。いくつかの標準理論を超えた反応断面積モデルでは、エネルギーが高くなるにつれ反応断面積が非線形に大きくなることが予測されていますが、それを強くサポートするような増加傾向は見られませんでした。

IceCubeでは現在7年分のデータがあり、さらに測定精度を上げた観測が進んでいます。また、本研究により、すくなくとも数百TeV領域までのニュートリノの反応断面積は誤差の範囲内で標準理論で説明できることがわかりました。この結果をふまえ、標準理論による反応断面積を既知のものとして、逆に地球の内部密度構造を測定する研究が進行中です。いずれの研究も、IceCubeの将来計画であるIceCube Gen2、KM3-Net計画のPhase 2.0などでニュートリノ事象の観測統計数を上げることにより、さらなる発展が期待されています。