(1)三次元グリーン関数を用いた震源過程解析

震源過程解析の精度にはいろいろ要因が影響しているが,中でもグリーン関数の精度が大きな影響を与える.グリーン関数は地下構造モデル内の単位震源に対して理論的に計算されるので,地下構造モデルは通常用いられる一次元構造モデル(水平成層構造モデル)より現実に近い三次元構造モデルを用いる方がグリーン関数の精度を大きく高める.こうした三次元グリーン関数の計算手法の研究を進めるとともに,1923年関東地震,1952年と2003年の十勝沖地震,1995年兵庫県南部地震などに対して,三次元グリーン関数を用いた震源過程解析を行った.

(2)国内外の被害地震の震源モデル

強震動(災害につながる強い揺れ)の研究とは,地震の震源の破壊過程・地震波が地球を伝わる現象(波動伝播)・地面が揺れる現象(地震動)といった一連の現象を理解することである.強震動をともなう地震は,他の自然災害に比べて稀にしか起こらないため,起こった地震の詳細な震源モデルを着実に蓄積することに格別の重要性がある.これらの震源モデル群からは海溝型地震のスケーリング則などが見出された.また,2018年北海道胆振東部地震をはじめとする被害地震の震源過程を検討した.

(3)ネパールヒマラヤ巨大地震とその災害軽減の総合研究

プレート衝突帯に位置することにより巨大地震の発生と山岳地形の形成という危険にさらされているネパールにおいて,ヒマラヤ前面における地震発生シナリオの作成,カトマンズ盆地の地下構造モデル構築や表層地質の影響評価などを行い,その巨大地震によるカトマンズ盆地のハザードを2016年度から約5年間,総合的に研究した.地震観測システムや,地震学の高等教育,耐震政策への提言などを検討し,それらを通した研究成果の社会実装を目的とした.

「地球化学グループ」は、火山の諸現象、地球や惑星を構成する物質の進化、地球内での物質循環などを探求する研究を、微量元素、同位体などのトレーサーを用いた地球化学的手法で行っている。

沈み込み火山のマグマの生成には、沈み込むスラブからの流体が関与していることが知られている。流体の関与の指標として、ホウ素(B)の濃度や、ホウ素と他の微量元素との比(例えばB/Nb)が有効であることが知られている。ホウ素は化学的な取り扱いが難しく、また分析中に環境からの汚染を受けるため、今世紀にはいってから、化学処理が不要な即発ガンマ線分析により定量が行われてきた。しかし、2011年の原発事故以降、実験用の原子炉の利用が難しくなり、国内での研究は止まっている。そこで所内の既存の実験設備をホウ素分析に適した環境に改善し、ホウ素を湿式分析により定量分析を行えるようにした。クリーンルームの空気導入フィルターを低ホウ素の素材に切り替えるなどでブランクの低減を図り、同位体希釈分析による定量法を確立した。ホウ素の信頼できる定量値が報告されている標準岩石試料を用いて、分析の正確さ、精度や、どの程度の低濃度の試料が分析可能かについて検討した。その結果、比較的ホウ素濃度の高いJB2から、ホウ素濃度が1ppm以下のBIR2にいたるまで、これまでの報告値と、よく一致する定量結果が得られた。この成果は論文発表され、一般共同利用研究などで島弧マグマの研究に適用されている。

また、火山岩や隕石中に含まれる希ガス同位体組成を調べ、それをもとに火成活動の時空分布、惑星内部からの脱ガスや大気形成過程、惑星の形成・進化史の解明を目的とした研究も行っている。希ガスは不活性なため物理的プロセスを探求するのに有用なトレーサーであり、4He 、40Ar 、129Xe など年代測定に応用できる放射起源同位体を有する。特に分化隕石(火成活動を伴う小惑星・惑星・月からもたらされた隕石)の希ガス同位体組成や月惑星探査データをもとに、太陽系初期の形成・進化や起源物質に関する新たな知見の取得、分化の熱源や熱史の解明、地球型惑星の大気進化モデル構築、などを行っている。また、火星着陸探査機への搭載を念頭に新手法である「分離膜を用いるNe同位体分析法」の開発を進めている。火星衛星探査計画(MMX)(JAXA主導の火星衛星サンプルリターン計画) における試料採集・揮発性元素分析のための機器や測定手法の検討、はやぶさ2回収試料(小惑星Ryuguからの試料)の初期分析・揮発性元素分析の共同研究、に参加している。

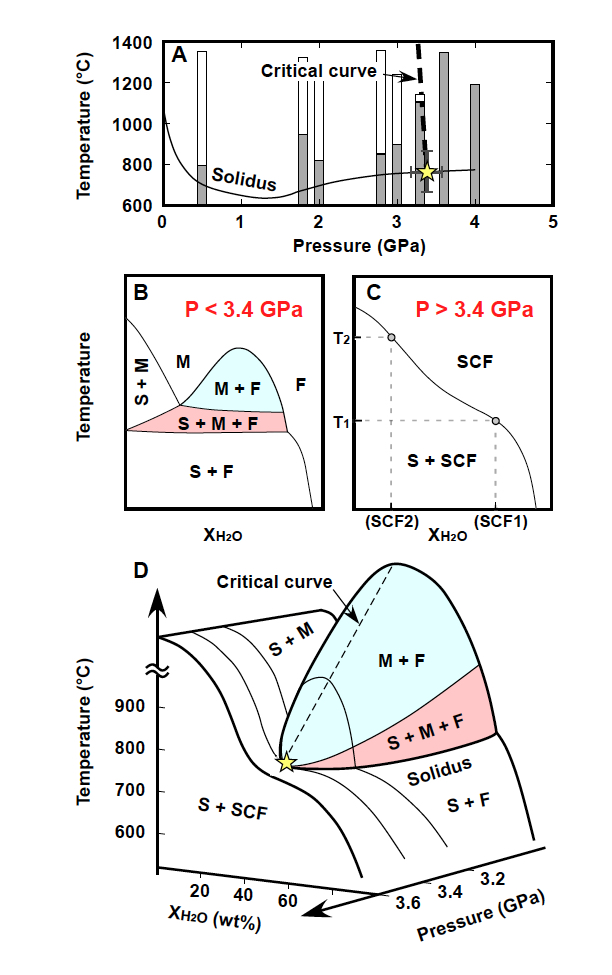

川井型マルチアンビル高温高圧発生装置やダイヤモンドアンビル高温高圧発生装置等を用いて、地球の進化や地球内部の物理化学的状態を明らかにするための研究を行っている。地球内部に水が多く存在する場合、温度圧力条件によってはマグマとともに水を主体とする流体とが共存しうる。高温高圧下ではマグマの中に大量の水が溶解し、同時に水を主体とする流体中にも大量のマグマ成分が溶解する。そして、ある臨界条件以上の高温高圧下では水を主体とする流体と含水マグマとは完全に混和して、1つの超臨界流体マグマとなる。我々は国内外の研究者と共同で、現在までにマントルや沈み込むプレート中に水がある場合のこの臨界温度圧力条件を実験的に決定し(図3.3.2)、さらにはこの臨界条件近傍で共存する含水マグマと水を主体とする流体の両方の主成分元素化学組成を決めることに成功している。これらの結果から、これまで別々の条件で生成したと考えられてきた2種類のマグマが、実は同じ温度圧力下で同時に生成した可能性があることが明らかになりつつある。これらの研究に加え、高温高圧下での鉱物やマグマの弾性波速度測定実験や、電気伝導度測定実験なども行っている。

浅部マグマ活動に関する研究では,マグマ活動の実体を明らかにすることを目標に,化学組成,含水量測定や組織観察を中心とした火山噴出物の解析を行なっている.マグマ中の含水量は火山噴火のポテンシャルとして重要であり,噴火に到る準備過程を理解する上でマグマ中の含水量変化を明らかにする意義は大きい.また,含水量を適切に評価することによって,斑晶鉱物やマグマの液組成を用いた熱力学的温度圧力計の精度向上も期待できる.斑晶の組成累帯構造や石基組織の観察からは,噴火に伴うマグマの運動についての情報が得られる.これらの情報を総合して,火山噴火の前駆現象の解明に取り組んでいる.

2021年度は火山噴火予知研究センター,山梨県富士山科学研究所,常葉大学,静岡大学,熊本大学等との共同研究を実施し,西之島,諏訪之瀬島,伊豆大島,富士山,雲仙,阿蘇山,霧島、桜島など,いくつかの活動的火山について,噴火前のマグマの状態を検討した.加えて,受託研究「次世代火山研究推進プロジェクト」の一環として,火山噴出物の分析・解析プラットホームの構築を進めている.これは,膨大な量の火山噴出物を高精度かつ高効率に解析可能にするとともに,火山噴出物解析の自動化と分析結果のデータベース化によって火山噴火の推移予測に資することを狙っており、分析結果をもとにして、マグマ供給系の時代変化についての検討や様々な火山のマグマ供給系の類型化を行なっている.

例えば、富士山では、およそ2900年前の御殿場岩屑なだれの発生を境にして小規模で爆発的な噴火が続く時期がしばらく継続した。火山噴出物解析からは、この期間の噴火は浅部マグマの影響をほとんど受けておらず、深部のマグマ供給系像を得るのに適した噴出物であることが明らかになった。この時期の深部マグマは温度が高く含水量が低い。そのため、周辺岩石との密度差によって自発的に噴火に到る可能性は低く、マグマの上昇はより深部からのマグマ注入によって生じた過剰圧力を解消するために起きていた可能性が高いことが明らかになった。

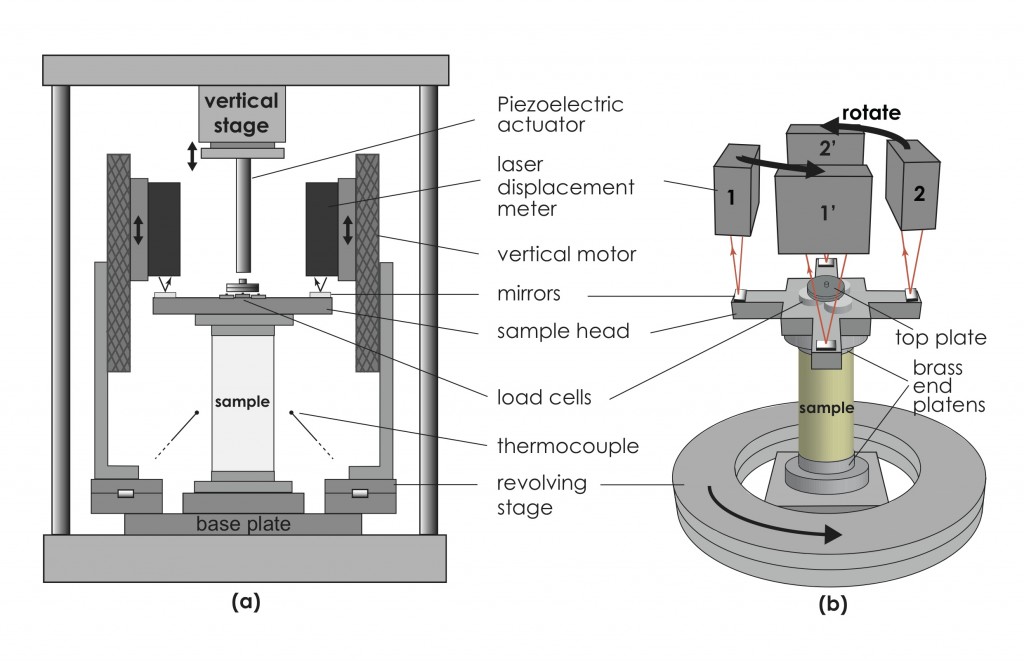

地球内部の3次元地震波速度構造から地球内部の温度分布や流体分布を定量的に推定するためには,岩石の非弾性特性の解明が不可欠であるが,実験データが少なく未知の部分が多い.我々は,有機物多結晶体を岩石アナログ物質として用い,試料のヤング率Eと減衰Q-1を6桁の広周波数帯域(100-0.1 mHz) で精密に測定できる独自の非弾性測定装置を開発した(図3.3.1).この装置を用いて,多結晶体の弾性・非弾性・粘性を,融点直下から融点を超えて部分溶融に至るまでの温度範囲(T/Tm=0.89~1.01)でほぼ連続的に測定を行った.その結果,部分溶融が多結晶体の物性に与える影響は,これまで知られてきたような,メルトが生じたことによる直接的な影響に加えて,溶ける直前にも大きな変化が生じていることがわかった.つまり,ソリダス直下(T/Tm > 0.94)の固体状態において,多結晶体の減衰が顕著に増大し,また,粘性の活性化エネルギーも顕著に増大することがわかった.しかも,融点で0.4%程度の微少なメルトしか生成しない試料でもこの固体状態での変化は大きく,メルトによる直接的な影響を遥かに凌ぐ.上部マントルに存在し得るメルト量は,地球化学的制約条件から1%未満であると予想されているが,部分溶融の影響に対する従来の理解では,上部マントルで観測される地震波低速度域を微少量のメルトで定量的に説明することは困難であった.本研究の成果は,地球化学と地震学の結果を整合的に説明することを可能にするものとして重要である.実際,海洋リソスフェアの地震波速度及び温度構造から得られた横波速度の温度依存性は,カンラン岩のソリダス直下で急激な速度低下を示す(Priestley and McKenzie, 2013).本実験データから得られた非弾性モデルは,この速度低下をほぼ定量的に説明することに成功した.融点直下における物性変化の詳しいメカニズムはまだ解明できていないが,粒界構造の無秩序化(プリメルティング)によるものと推測している.

高温・大気圧下での一軸圧縮試験より下部地殻主要鉱物の一つである単斜輝石(CaMgSi2O6)の高温変形特性を明らかにすることに成功した(Ghosh et al., 2021 JGR)。具体的には、通電焼結法を用いて僅かにフォルステライト(Mg2SiO4)もしくはアノーサイト(CaAl2Si2O8)を含み、粒径が0.43 μm から4.07 μm まで大きく異なる高緻密多結晶体を合成した。本試料を1050~1170℃下での変形実験に用いた。同じ粒径および温度において、アノーサイトを含む試料がフォルステライトを含む試料の3倍程度柔らかい。応力-歪速度の線形的な関係から拡散クリープであること、また、粒径-粘性率の関係から体(結晶内)拡散がクリープを律速していることが分かり、試料間の固さの違いは、Alの単斜輝石格子拡散への促進効果と考えられる。これらの実験結果に基づいて、単斜輝石の拡散クリープ則を提案した。本クリープ則を基準にこれまでに複数の研究グループから報告された実験データを再解析した。従来、粒界拡散クリープと認定され各報告間で矛盾するデータとされてきたものが、体拡散クリープで統一的に説明できることを示した。得られた拡散クリープの著しく大きな活性化エネルギー720 kJ/molは単斜輝石を主要とする岩石の高温下での著しい弱化を予想する。