「部門・センターの研究活動」カテゴリーアーカイブ

3.6.2 浅間山

浅間山に関してはこれまでの本センターの研究により以下のような知見が得られている.

(1)長周期パルス(VLP)・火山ガス噴出と火道浅部構造の関連

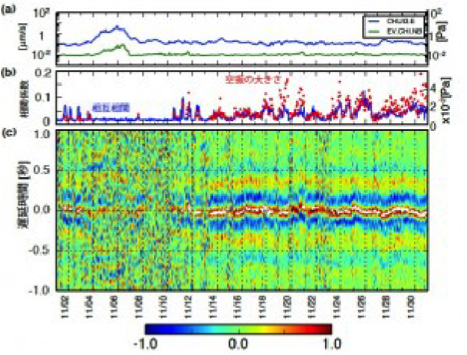

浅間山の火山ガス観測は,2009年以降,東京大学大学院理学系研究科,産業技術総合研究所地質調査総合センターと共同で進めている.山頂部における稠密広帯域地震観測データの解析から,長周期地震波パルス(VLP)の詳細な特徴が明らかになっている.VLPは火口北側浅部に位置する傾斜クラックがガスの流入に応じて開閉することで発生しており,火山ガス観測データとVLP活動の比較から,地震活動と火山ガス放出に関する定量的な関係や2009年微噴火前後の脱ガス機構の変化が明らかになっている.また,宇宙線ミューオンによる観測装置により検出された火口底直下の低密度領域とVLPとの関係が議論されている.一方,浅間の山頂付近で行っている多成分ガス観測から,火道内マグマ対流による脱ガスメカニズムの存在が示唆され,また,マグマ対流による流量変化は火道径の変化により生じていると推定されている.さらに,VLPの精密震源決定に基づいて,VLPが深部からの急激なガス流入により励起されている可能性も示唆されている.このように,火口近傍の広帯域地震データを用いて,噴火とVLP活動,微動・N型地震の活動,火山ガス噴出量の関係を精査した結果,噴火に先行して火道の閉塞が進行する場合や大規模なガス噴出などの多様な活動様式の存在が明らかになった.2009年秋からは釜山南で全磁力の観測を開始し,全磁力変化から山体内の温度変化を捉えられるようになった.火山ガスの放出状況,VLPやN型地震の発生状況と震源位置に加え,電磁気的な情報が加わったことにより,浅間山浅部における火道の閉塞状況や高温ガスの流れなどがより明瞭に捉えられつつある.

(2)浅間山の電磁気探査

地震波速度構造によって浅間西域に低速度異常が見つかったことをうけ,2018年度にはその異常域の検証および解明を目的として,同領域において比抵抗探査を実施した.その結果,浅間周辺の広域比抵抗層の分布があきらかになり,現在の浅間山の関係について解析が進められている.浅間山の噴火口が古くは烏帽子山,その後,黒斑山,浅間山と西から東に遷移していることから,元のマグマ溜りは現在の浅間山より西側に位置していることが示唆される.

また,浅間山の火山活動モニタリングの一環として全磁力連続観測も実施している.地殻活動による磁場変化は,力学的変化,化学的変化など複数 の要因があるが,火山地域では,熱的変化(熱消磁,冷却帯磁)がその大きな要因であり,磁場変化を検出することで,地下の温度変化をモニタリングすることができる.本センターでは,浅間山山頂域の北側および南側に1点ずつ,東山麓に1点の計3点で連続観測を行っており,全磁力の変化と火山活動の関連を継続的に調べている.

(3)地震波速度構造探査および地殻変動観測に基づくマグマ供給系の解明

浅間山における地震活動と活動期における地殻変動観測から,活動期には山頂西側数kmの海面下1km付近にまで板状マグマ(ダイク)が貫入することが明らかになっている.地下構造がそのマグマ輸送経路に与える影響を評価するために行った人工地震および雑微動を用いた地下構造探査の結果から,現在の活動にともなう西側へのダイク貫入は,過去にも繰り返し発生し地震波高速度領域を作ってきたこと,浅部では過去の活動にともない固化したマグマによって現在のマグマ輸送経路が規定されていること,山頂西側約8kmの海面下5-10km付近にマグマ溜まりが存在することが明らかになっている.浅間山周辺では,深部のマグマ溜まりへのマグマ蓄積過程やマグマの浅部への移動を捉えることを目的としてGNSS観測を継続している.また,火口周辺にも傾斜計を複数点設置し,噴火直前の山体膨張を捉えることを目指している.

(4)18世紀天明噴火における噴火遷移の解明

18世紀天明噴火のマグマ上昇過程,噴火推移とその原因を明らかにするために,噴出物の地質調査,化学組成分析および岩石組織の解析を進めている.プリニー式噴煙柱および火砕流(吾妻火砕流)由来の噴出物について,石基組織の詳細な解析を行った結果,噴煙柱由来の降下堆積物と火砕流由来の堆積物とで,気泡数密度や気泡サイズ分布等の特徴が大きく異なることがわかった.このような岩石組織の差異はマグマ上昇時の減圧過程の違いを反映したものと考えられ,噴火様式の変化とも密接に関係している可能性がある.そこで,石基・鉱物化学組成にもとづくマグマの温度や含水量の推定,理論モデルによる減圧率の推定などを行い,マグマ上昇過程や噴火様式の遷移条件に制約を与えることを試みている.

3.5.9 地震活動の特徴に関する研究

最近の観測・理論・実験的研究の成果をもとに,大地震の発生過程に関する統合的なモデルを提案した(Kato and Ben-Zion, 2021).移動を伴う前震活動やスロー地震が同時に発生することで,断層面近傍に変形の集中(局在)化が進み,大地震の発生を促進した複数の事例を概観した.このプロセスは時間とともに段階的に進むため,大地震の精度の高い直前予測が困難な点についても言及した.さらに,不均一性の強い構造をもつ断層面を用いた近年の室内実験や理論研究にもとづいて,大地震発生に至るプロセスの多様性・複雑性について議論を展開した.

地震活動の統計モデルを用いて,気象庁地震カタログから地殻内の背景地震活動度の列島スケールにおける空間分布を推定した.内陸に位置する5地域のひずみ集中帯において,背景地震活動度とひずみ速度(測地データより推定)との関係性について検証した.分析の結果,背景地震活動度とひずみ速度には正の相関が確認され,山形県沖合いで見出された関係(Ueda et al., 2021)が広範に成立することが明らかになった.さらに活火山近傍では,同じひずみ速度の地域と比較して背景地震活動度が高くなる傾向が見られた.活火山近傍では,火山性流体により断層強度が低下するため,同じひずみ速度の地域と比較して地震活動度が高くなると解釈される.

3.5.8 Slow-to-Fast 地震学プロジェクト:情報科学と地球物理学の融合による Slow-to-Fast 地震現象の包括的理解

「スロー地震学」プロジェクトの更なる進展を目指して,2021年10月より学術変革領域研究(A) 「Slow-to-Fast 地震学」プロジェクトが開始した.スロー地震の様々な性質に関する知見は世界的にも増えているものの,社会的関心の高いスロー地震と巨大地震との関係は良く分かっていないのが現状である.「Slow to Fast 地震学」では,スロー地震から普通の地震まで,地震という現象を幅広くとらえなおし,深く理解することを目標としている.地震研では,全国11の大学・研究機関に所属する情報科学と地球物理学の若手研究者を中心に,データに潜む Slow・Fast 地震のシグナル検出や活動様式・震源特性の解明や,Slow・Fast 地震のモニタリング手法の刷新,Slow・Fast 地震の統計科学的・地球物理学的性質を明らかにするための研究を先導している.

3.5.7 スロー地震学プロジェクト:スロー地震発生領域周辺の地震学的・電磁気学的構造の解明

南海トラフ沈み込み帯の深部低周波地震(LFE)の移動現象を解明するために,四国西部に展開された稠密な短周期地震計アレイにより取得された連続波形記録の解析を進めた.LFE震源の時空間発展を推定しところ,震央分布は現在のフィリピン海プレートの収束方向と平行な西北西-東南東の走向に加えて,過去の収束方向に平行な北西-南東走向の2つの構造で特徴づけられることが示された.同様な構造は,Ide (2010)でも広域スケールにおいて指摘されているが,数㎞スケールでも類似の構造が存在することが明らかになった.スロー地震発生域のマルチスケール構造を示唆する意義深い結果である.また,LFEの大規模活動は,先行研究(Ide, 2010; Kato and Nakagawa, 2020)で報告されているように,深部から浅部へ移動後にプレート走向方向へと向きを変え,低速且つ拡散的な様式で移動することが示された.低速移動中には,短時間に短距離を高速(約30km/hr)で移動する現象を複数見出した.プレートの傾斜方向と走向方向の両方への移動が見られ,順方向・逆方向の移動が数㎞のスケールで頻繁に生じていることが分かった.

3.5.6 ニュージーランド北島ヒクランギ沈み込み帯の研究

オーストラリア・プレート上にあるニュージーランド北島の下には,東から太平洋プレートが沈み込むことによって,ヒクランギ沈み込み帯が形成されている.特にこの地域は,西南日本地方と類似して浅い沈み込みが進行し,プレート境界の物理特性とその挙動を明らかにする上で格好の地域である.海底資源の調査のため,およそ10 km間隔でひかれた海溝軸に直交した測線で人工震源を用いた反射法地震波構造調査も行われており,海域下のプレート境界の形状も詳細に把握されている.2009年以来,当センターでは,ニュージーランドGNS Science,ビクトリア大学ウェリントン校,コロンビア大学,カリフォルニア大学サンタクルーズ校,及び南カリフォルニア大学と国際共同観測研究を実施してきた.海陸統合制御震源地震探査からは,北島下に沈み込む地殻の厚い(~12 km)ヒクランギ海台やプレートの沈み込み形状の構造が明らかになった.また,散乱波を用いた解析によって,プレート上盤側のワイララパ断層のイメージングに成功した.

2012年4月から2013年3月にかけて,ヒクランギ沈み込み帯北部においておよそ2年間隔で周期的に発生するスロースリップイベント(SSE)を観測することを目的として,東京大学地震研究所の海底地震計を用いて,日・NZ共同でヒクランギ沈み込み帯では初となる海域地震観測を実施した.本海域では,人工震源地震波構造調査によって,沈み込んだ海山や,その沈み込み前方に見られるプレート境界からの地震波反射強度が強い場所,すなわち水の含有量が大きいと考えられる領域が確認されている.本観測で観測された海域から陸域にかけて発生する地震の震源を詳細に決定するとともに,地震波速度構造を明らかにした.その結果,沈み込む太平洋プレートの海洋性地殻内にP波とS波の速度比(Vp/Vs)が大きい場所が局在していることが確認されるとともに,通常の地震活動がVp/Vsが極大となる場所を避け,その周辺域で発生していることを明らかにした.また,プレート境界面上の存在する流体が豊富な領域は,このVp/Vsが大きい場所の上面にあたることが分かった.Vp/Vsの大きい場所では,プレートの沈み込みに伴う海洋性地殻内の脱水反応が大きい場所にあたること,また地震の発生は脱水反応によって生成された流体の間隙圧が適当な領域で発生している可能性を示した.

2014年5月から2015年6月にかけて,日・NZ・米の国際協力による大規模な海域地球物理観測を行った.本観測では,地震研究所から海底地震計5台,海底圧力計3台,東北大学・京都大学から海底圧力計4台,海洋研究開発機構から海底電位差磁力計3台,コロンビア大学から海底地震・圧力計10台,海底圧力計5台,テキサス大学から海底圧力計5台の総計35台の海底観測機器を使用した.観測期間中の2014年9~10月には,2000年ころから整備された陸上GPS観測網によって捉えられたSSEとして,2番目に規模の大きなSSEが本海底観測網直下で発生し,これによる地震活動,海底地殻変動などを観測することに成功した.海底圧力計のデータを用いて海域における断層すべり分布を詳細に求めた結果,断層すべりは沈み込んだ海山を避けるように分布していること,断層すべりの一部は海溝軸近傍まで達していることが初めて明らかとなった.さらに海底地震計の解析から,海域下における微動の発生が初めて確認された.この微動活動について詳しく調べてみると,SSEにおけるプレート境界面上の断層すべり運動が終了するころになって沈み込んだ海山周辺域に限って活動を開始し,その後およそ3週間にわたって連続的に発生していることがわかった.一方通常の地震活動は,そのほとんどが沈み込むヒクランギ海台の海洋性地殻内で発生していることが改めて確認され,その発震機構を調べたところ,平常時は横ずれ型地震が起こっているが,SSE発生直前には横ずれ型から逆断層型まで,多様な地震活動が見られるようになることがわかった.これは,海洋性地殻内における脱水反応によって間隙水圧が上昇し,最大主応力周辺の差応力が減少したことによると解釈される.従って,SSE発生直前には,間隙水圧が海洋性地殻からプレート境界まで上昇していることが考えられる.このようなSSE発生に伴う変化は,地震波速度異方性にも現れていることが確認された.さらに,2018年10月から2019年10月にかけて,地震研究所の海底地震形5台を用いて同様の海域にて地震観測を実施した.この海底地震計5台は全台回収され,良好なデータが取得された.観測期間中には,ふたたび大規模なSSEが発生し,これに伴う微動も発生した.微動活動の規模は2014年のものを遥かに上回るものであるが,SSEとの活動期間の関係,および沈み込む海山周辺に限った活動分布については,同じ特徴を有することが示された.海洋性地殻からプレート境界周辺域の構造的特徴と,SSEおよびそれに伴う微動活動との関係について,詳細を調べている.

2020年11月には,これまでのヒクランギ沈み込み帯北部から,プレート間固着強度が大きく変化する中部へと観測領域を移し,海底地震計10台を用いた海域地震観測を開始した.ヒクランギ沈み込み帯北部での結果によると,多様な断層すべりの特徴は,沈み込むプレートの海洋性地殻内における脱水反応との関係が示されている.プレート間固着強度の大きな変化も,脱水反応の大きさのコントラストに起因する可能性も考えられ,固着強度遷移域をカバーした海域地震観測によって地震活動と沈み込みの構造を明らかにし,固着強度変化の要因を明らかにすることを目的としている.2020年中のコロナ禍の中,NZへの入国許可は限定的であったが,NZ側共同研究機関であるGNS Scienceによって関係する日本人研究者の特別な入国が申請され,地震研究所と国内共同研究機関の東北大学・京都大学から観測人員の入国が許可された.2021年9月から10月にかけて行われた航海で,設置していた10台前代の回収に成功し,良好なデータが得られていることを確認した.この観測期間中の2021年5月には,観測網内の固着強度遷移域でSSEが発生しており,これを捉えることに成功している.現在,このSSEおよび微動活動について解析を進めている.回収された10台のうち9台についてはGNS Scienceにて整備を行い,2021年10月に実施した航海にて,2018-19年と同様の観測網を構築して,1年間の観測を開始した.

人工震源を用いた構造調査としては,2017年11月には,ヒクランギ沈み込み帯全域にわたる構造を調べるため,海域には海底地震計を設置し,北島全長に渡るヒクランギ・トラフに沿った測線,それに平行なトラフ軸海側の測線,さらにはヒクランギトラフに直交する北島北部,南部の2測線において,エアガン発震を行った.ヒクランギ・トラフ北部の海山が沈み込んでいる海域の周辺で海底地震計100台を用いた3次元構造調査を実施し,現在,本調査について解析を進めているところである.特に地震波走時トモグラフィー解析では,地震波速度異方性を含めた解析を行なっており,海山の沈み込みに伴う構造の詳細について調査を行なっている.また,陸域には,タウポ背弧リフト帯の地震波速度構造,反射面分布を高分解能で得るために,ニュージーランドの GNS Science, ビクトリア大学ウェリントン校,アメリカのテュレーン大学と共同で,Plenty湾岸に臨時地震観測点を約2㎞間隔で25台設置し,エアガン発震及び自然地震の観測を実施した.取得したエアガン発震記録からは,初動到達後に,深部地殻からの反射波と考えられるイベントが確認できる.そこで,NMO補正を適応し,CMP時間断面図を作成したところ,往復走時7秒付近(深さ約20㎞相当)に顕著な反射面が確認でき,さらに深部にも反射イベントが確認できた.Plenty湾内で実施された構造探査で得られた結果(Gase et al., 2019)と比較すると,これらはモホ面やマントル内の反射イベントと考えられ,さらに詳細なイメージングを得るための解析を進めている.

ヒクランギ沈み込み帯では,その北部の浅いプレート境界において2年という短い周期でSSEが発生している.このような高頻度でSSEが発生している場所は世界的にも類を見ず,プレート境界も浅いために境界面上の現象を捉えるにも恰好の場所である.東京大学地震研究所では,これまで,低周波微動やSSEが発生している南海トラフ豊後水道周辺の陸域で,ネットワークMT観測を実施してきた.同様の観測をヒクランギ沈み込み帯においても実現すべく,2019年にGNS Scienceならびに現地の電話会社Chorusと共同して,観測に必要なメタル通信回線網の現状を調査した.2019年12月より,Gisborneの北にあたるTolaga Bay地域において,4電極点と2磁場観測点からなる試験的なネットワークMT観測を開始した.2020年3月~7月にかけてのデータの解析から,特に数100秒以上の長周期帯で従来のMT法に比べて安定したMT応答関数が推定できることが明らかとなった.さらに2年周期でSSEが発生するヒクランギ沈み込み帯北部域や,固着強度が大きく変化する同沈み込み帯中部域において観測網を展開することを目指していたが,コロナ禍の影響により計画に遅れが生じている.さらに,ヒクランギ弧を横断する測定線で沈み込みに伴う深部大規模構造を推定するためのネットワークMT観測も計画しているが,連続観測と同様に計画に遅れが生じている.ただ,GNS Scienceの研究者やChorusとの協議は進めており,状況が改善し次第,観測網設置に向けて計画を進めていく.