篠原雅尚 1 ・日野亮太 2 ・望月公廣 1 ・佐藤利典 3 ・中東和夫 4 ・山田知朗 1 ・村井芳夫 5 ・八木原寛 6 ・伊藤喜宏7 ・東龍介 2 ・金沢敏彦 1, 8

1 東京大学地震研究所・ 2 東北大学理学研究科・ 3 千葉大学理学研究院・ 4 東京海洋大学海洋資源エネルギー学科・ 5 北海道大学理学部・ 6 鹿児島大学理工学域理学系・ 7 京都大学防災研究所・ 8 公益財団法人地震予知総合研究振興会

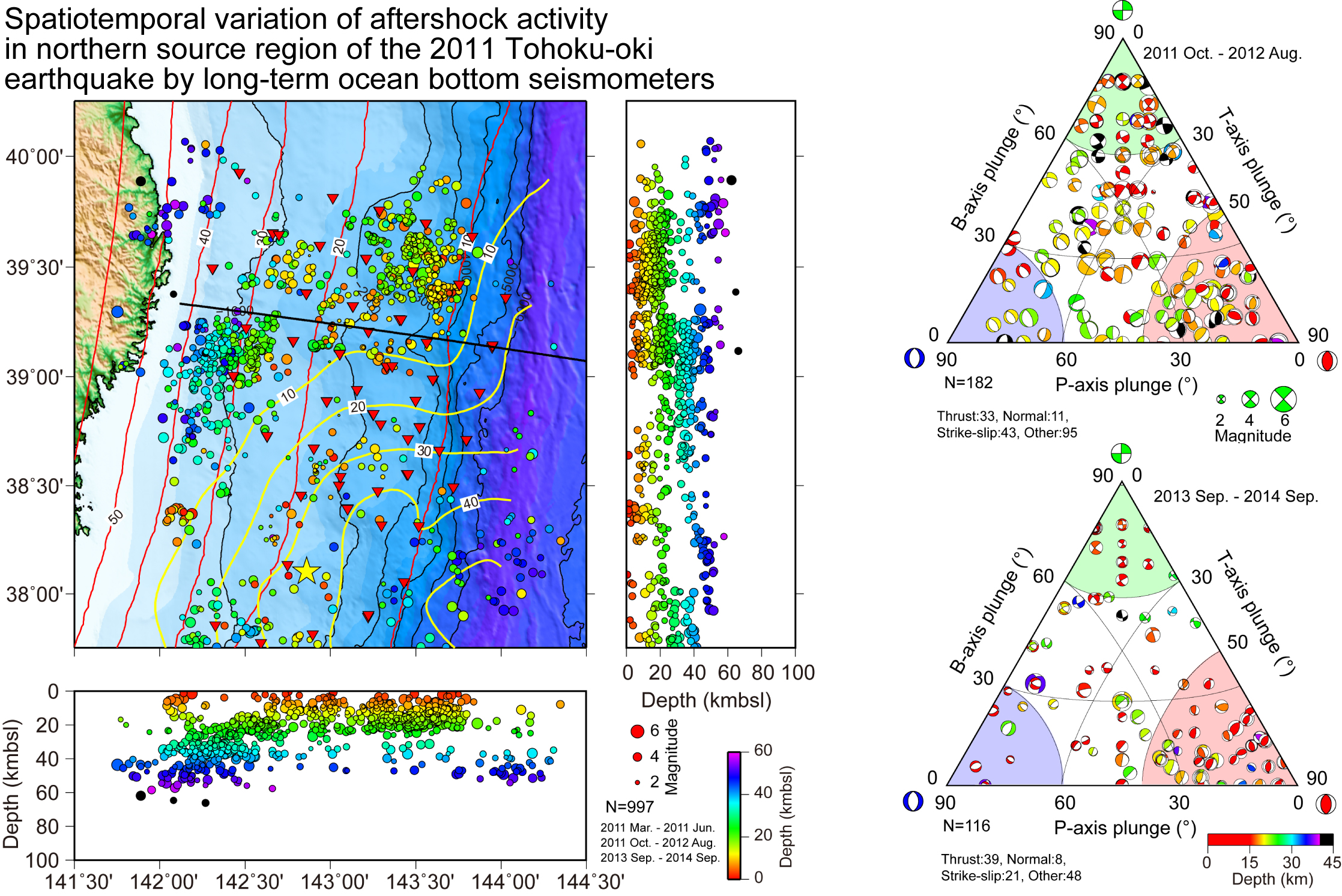

Spatiotemporal variation of aftershock activity in northern source region of the 2011

Tohoku‑oki earthquake by long‑term ocean bottom seismometers

Prog Earth Planet Sci 12, 37 (2025). https://doi.org/10.1186/s40645-025-00713-7

Received: 9 January 2025 Accepted: 1 May 2025, Published online 28 May 2025 as Open Access

2011年に太平洋プレートと陸側プレートの境界において2011年東北沖地震が発生し、本震後に多数の余震が発生しました。このような大地震発生様式を理解するためには余震活動の時空間変化を把握することが重要です。2011年3月の本震発生後、2011年9月までは数多くの海底地震計を用いた緊急海底余震観測が行われ、本震発生直後の余震活動が高精度で把握されています。緊急海底余震観測終了後に、東北沖地震の震源域直上において長期観測型海底地震計を用いた地震モニタリング観測を開始しました。2011年9月に39台の長期観測型海底地震計を震源域全域に設置し、10ヶ月間の海底地震観測を実施しました。2013年9月には30台の長期観測型海底地震計を北部震源域に設置し、約1年後に回収しました。これらの長期海底地震観測から東北沖地震震源域北部における余震活動の時空間変化を明らかにできます。また、東北沖地震発生以前にも同領域で長期海底地震観測を実施していたために東北沖地震発生前の地震活動と余震活動についても比較可能です。震源決定はそれぞれの海底地震計へのP波およびS波の到着時刻を用いて行い、初動の極性から発震機構解も求めました。その結果、東北沖地震発生時に大きな滑りがあるプレート境界領域における余震活動は本震発生直後から2014年までは低調であることがわかりました。このことから本震時に大きく滑った領域では本震発生後3年経ても地震を起こす応力が回復していないことが推定されます。

東北沖地震発生以前は地震活動があまり見られなかった岩手県沖の領域で本震直後から活発な余震活動が観測されました。この領域は本震時に大きく滑った領域の周辺部となります。岩手県沖のこの領域では海洋プレートおよび陸側プレート内で発生する余震の多くは正断層型また横ずれ断層型の発震機構解と推定されましたが、逆断層型発震機構を持つ余震も観測されました。さらに、プレート境界付近で発生する逆断層型の発震機構を持つ地震の割合は2011年から2012年の観測に比べ2023年から2014年までの観測が増えていました。逆断層型の発震機構を持つ地震の発生割合の増加は本震時に大きく滑った領域の周辺から応力状態変化が始まると解釈されます。

この研究による震源要素(震源時、位置)及び発震機構解の情報は下記のURLから利用可能です。

https://doi.org/10.5281/zenodo.14564691

左:海底地震観測による余震震源分布と本震時にすべり量(黄線)との比較。色つきの丸が余震の位置を示しています。赤線はプレート境界の深度コンターです。右:発震機構解の分布を示す三角図。それぞれの円の大きさがマグニチュードを、色は地震の深度を示しています。赤、緑、青の領域が純粋な逆断層型、横ずれ型、正断層型の発震機構解に対応しています。