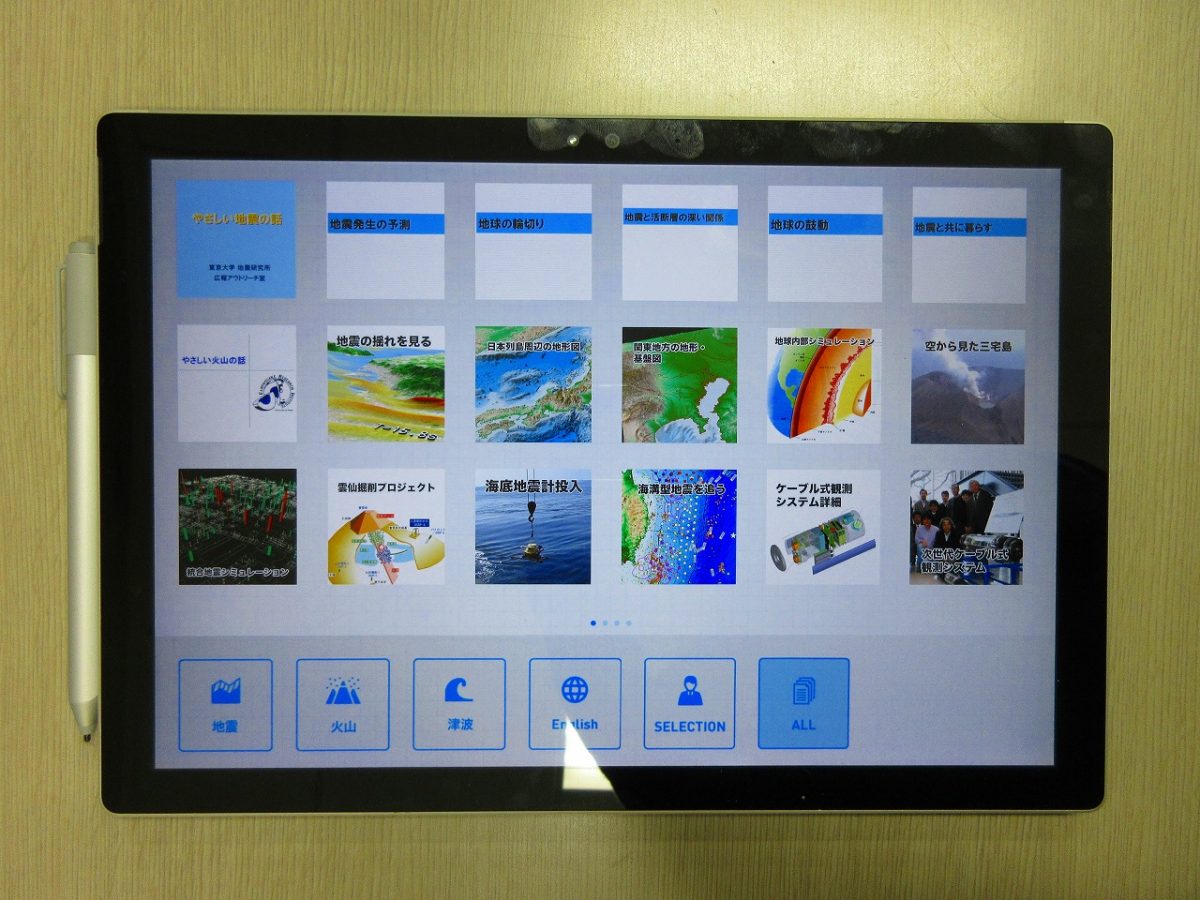

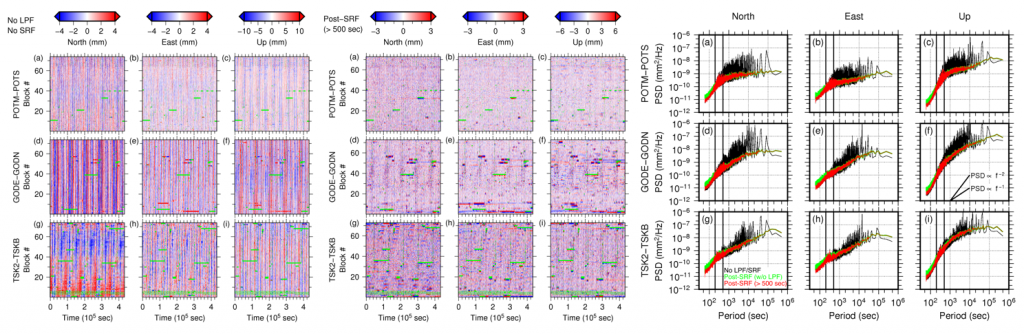

伊東優治・青木陽介(東京大学地震研究所)https://doi.org/10.1186/s40623-022-01584-8