東京都現代美術館「MOTアニュアル2020透明な力たち」に協力

東京都現代美術館 「MOTアニュアル2020透明な力たち」に、資料の貸し出しを

通じた協力を行いました。

https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/mot-annual-2020/

会期:2020年11月14日(土)- 2021年2月14日(日)

会場:東京都現代美術館 企画展示室 3F

主催:公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館

協力:リカシツ、理科室蒸留所、関谷理化株式会社、独立行政法人国立科学博物館、東京大学地震研究所、オーストリア文化フォーラム東京

助成:公益財団法人野村財団(久保ガエタン)

【共同利用】令和3年度拠点間連携共同研究の公募開始

令和3年度(2021年度)拠点間連携共同研究の公募を開始いたしました。

詳細

【2021年1月6-19日オンライン開催・地震研究所一般公開〈 バーチャル展示〉】

今年はコロナウィルスの影響で、7月の現地開催は取りやめとなりましたが、2020年9月のライブ配信に引き続き、2021年1月6-19日まで、バーチャル展示をオンライン開催します。詳細情報は確定次第、随時下記ホームページにてご案内します。

詳細は:2020年一般公開HP

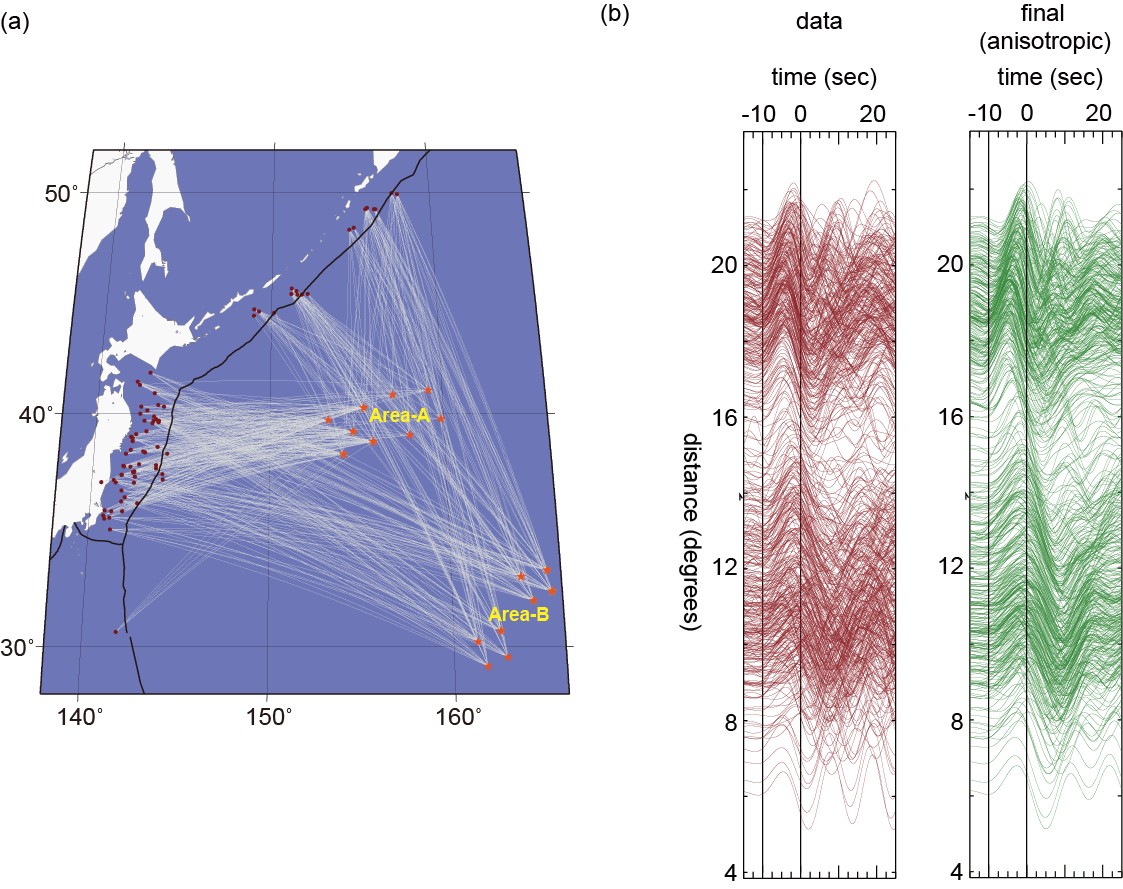

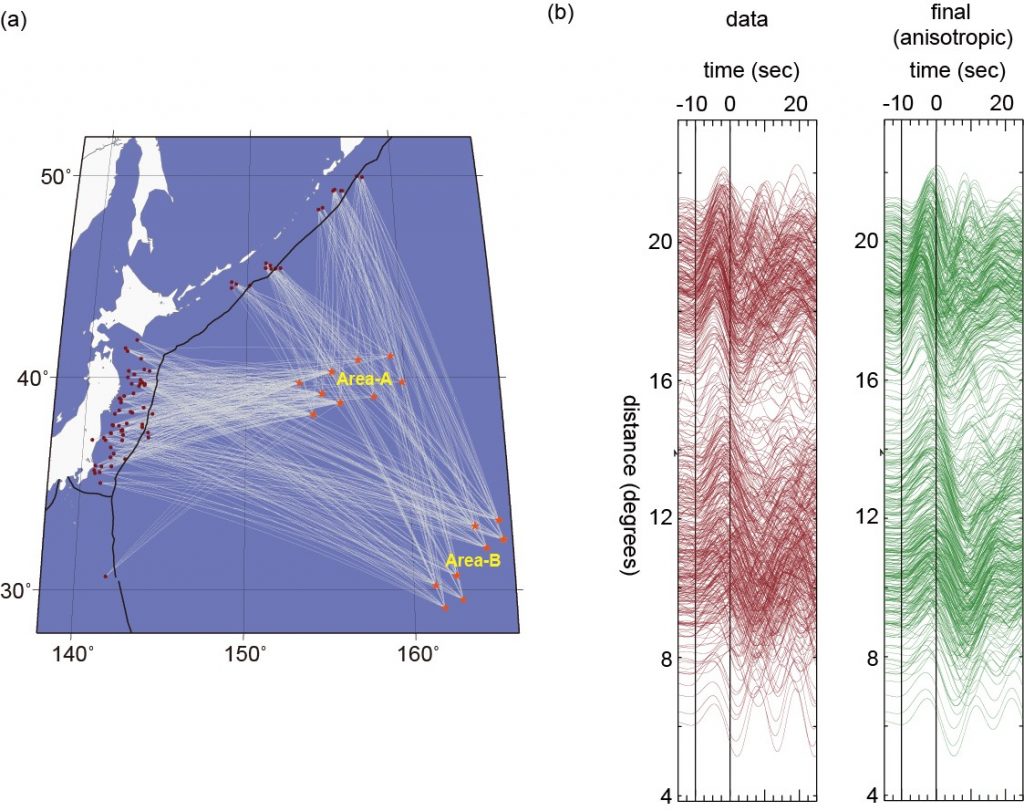

海洋リソスフェア・アセノスフェアのP波速度構造推定

竹内 希,川勝 均,塩原 肇,一瀬建日,杉岡裕子(神戸大学),伊藤亜妃(海洋研究開発機構),歌田久司

Inversion of Longer‐Period OBS Waveforms for P Structures in the Oceanic Lithosphere and Asthenosphere

Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 125, e2019JB018810. https://doi.org/10.1029/2019JB018810(本論文はエディターが選出したハイライト研究として,米国地球物理学会連合のニュースレターで紹介されました)

海洋域には地震計が少ないため,詳細な海洋リソスフェア・アセノスフェアの構造を推定することは困難でした.これまで表面波の伝わりかた(分散曲線)などに基づくS波速度構造の推定は行われてきましたが,P波構造の推定は困難で,ほとんど情報がありませんでした.私たちは北西太平洋に広帯域海底地震計アレイを設置し,良質なデータを取得しました.取得された地震波形データを,理論的に計算された地震波形と比較することにより,詳細なP波速度構造を推定することに成功しました.

P波速度構造とS波速度構造を比較すると,化学組成や物性に関する情報を得ることができます.今回推定されたP波速度構造と,同じ地震計アレイのデータの解析から以前推定されたS波速度構造(Takeo et al., 2018)を比較することにより,リソスフェア-アセノスフェア境界近傍で非弾性か部分溶融の影響がある可能性が分かりました.またリソスフェア内部の化学組成は均一でなく,成層構造をなしていることを示唆できました.これらはリソスフェアやアセノスフェアの成因や成長過程の理解を助ける重要な情報となります.

「みんなで翻刻」がLibrary of the Yearを受賞

古文書史料の市民参加型翻刻プラットフォーム「みんなで翻刻」(「みんなで翻刻」は、国立歴史民俗博物館・京都大学古地震研究会・東京大学地震研究所のメンバーを中心に開発が進められています)が、Library of the Year 2020を受賞しました。

共同利用研究集会「固体地球の多様な波動現象へのアプローチ」(12/21, 22日)の開催案内

令和2年度東京大学地震研究所共同利用研究集会をオンラインにて開催します。固体地球における多様な波動現象の理解の深化に向け、多量地震データ解析と大規模数値計算などに基づく最新の研究成果の発表と討論を行います。

ご関心のある方々のご参加をお待ちしております。

令和 2(2020)年度 東京大学地震研究所共同利用研究集会 「固体地球の多様な波動現象へのアプローチ: 多量データ解析と大規模計算を両輪に」

日時:2020 年 12 月 21 日(月) 13:00-18:00 (18:00-オンライン懇談会)

22 日(火) 13:00-17:10

会場:オンライン開催

プログラム:http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/people/furumura/sanran2020_program.pdf

**Zoom接続情報は、世話人(shunsuke@eri.u-tokyo.ac.jp)までお問い合わせください。

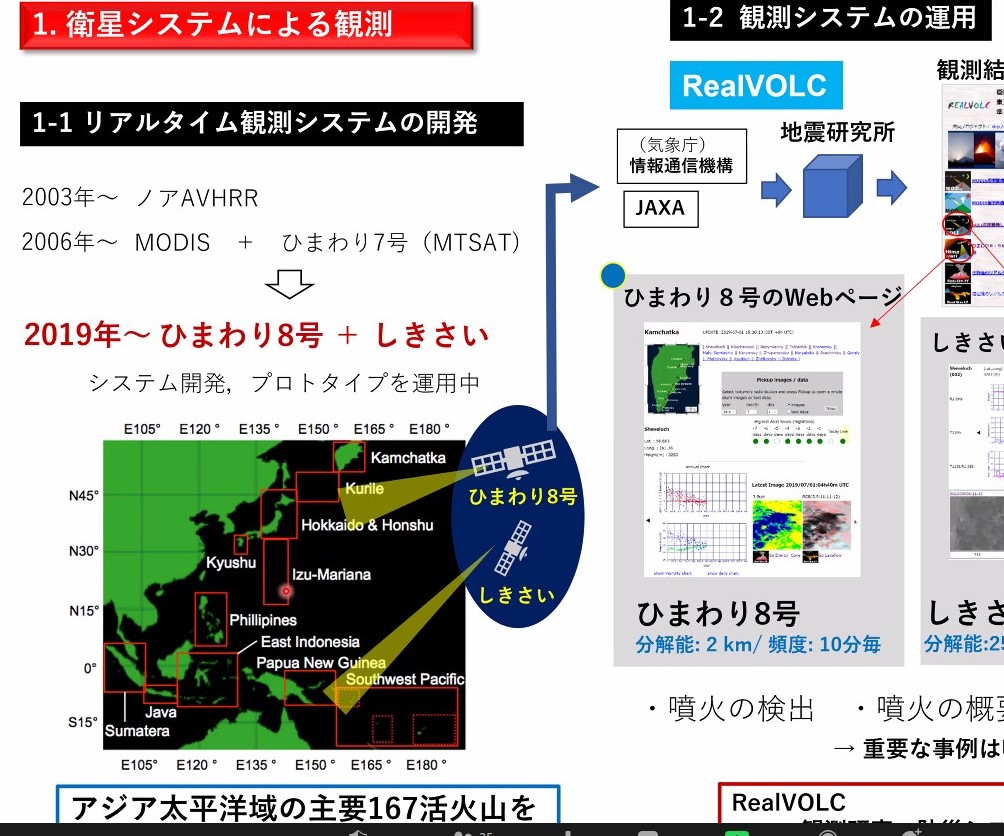

開催報告:懇談の場「衛星によって噴火推移をリアルタイムに捉える」

地震研究所と参加者とのコミュニケーション促進の場である「懇談の場」が2020年12月11日にオンラインで開催され、26名の方がご参加くださりました。

「衛星によって噴火推移をリアルタイムに捉える」 について、火山噴火予知研究センター 金子 隆之 准教授 によるお話でした。

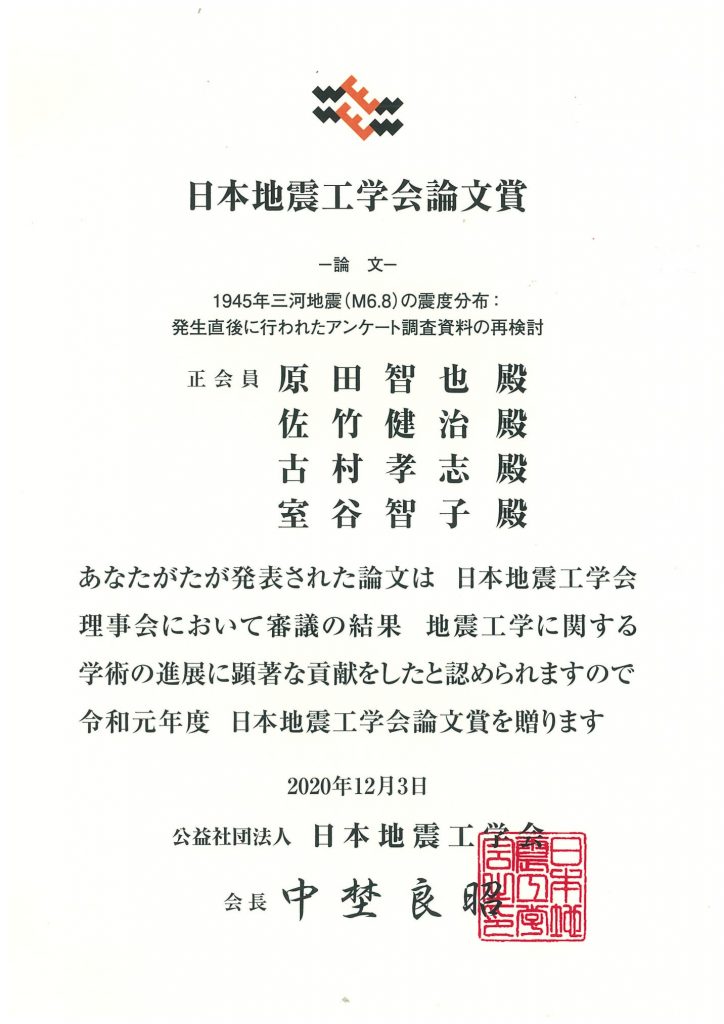

原田智也 元地震研特任助教、佐竹健治 教授、古村孝志 教授、室谷 智子 外来研究員の論文が2019年度日本地震工学会 論文賞を受賞

原田智也 (執筆当時地震研特任助教)、佐竹健治 教授、古村孝志 教授、室谷 智子外来研究員の論文が、2019年度日本地震工学会 論文賞を受賞しました。

対象業績:1945 年三河地震(M6.8)の震度分布:発生直後

に行われたアンケート調査資料の再検討

■受賞理由

本論文は、1945年三河地震(M6.8)直後に東京大学地震研究所が実施したアンケート調査の貴重な元資料である調査票を再調査し、河角震度階級によりそれらを整理したものである。津村(2010)により発見されたアンケート票174枚のうち、震度が評価できない25回答を除いた調査票149枚を用い、既往のデータ整理や評価法に基づく丁寧な分析がなされている。中央気象台(1952)は、122点の旧震度階による震度を報告しているが、震源のある愛知県では震度IVが1点報告されているのみで、また、周辺の静岡県、三重県、滋賀県でも数地点の震度が明らかになっているのみで、震源域近傍や震源域と比較的近い地域における震度分布の特徴は不明であった。本論文では、アンケート調査票の分析の結果、震源近傍域(愛知県形原町・幡豆町)の震度、名古屋市とその北西部といった濃尾平野の震度の分布を明らかにしている。これに加えて、断層の特性や周期特性等も併せて考察しており、三河地震に関する様々な事象を知る意味でも価値の高い資料であると言える。分析結果の信頼性は高く、また相対的な震度の大小が明らかにされたことは当該地域の地震想定等に対する有用性も有していると言える。以上要するに、本論文は、信頼性・有用性の面で極めて高い水準にあると評価されることから、本会論文賞に相応しいものと判断した。

第5回サイエンスカフェ(オンライン)開催報告

「第5回サイエンスカフェ」を、 地震・火山噴火予知研究協議会と広報アウトリーチ室の共同で、12月4日にオンラインで開催いたしました。

5回目となる今回は、「地震の基盤観測」というテーマで開催し、話題提供者に小原一成 教授 (東京大学地震研究所)、また、ゲストに 青井真 地震津波火山ネットワークセンター長(防災科学技術研究所)を迎え、加藤尚之 教授の司会のもと、基盤観測網構築の経緯、防災や研究に及ぼした大きな影響などが紹介されました。

【地震・火山噴火予測研究のサイエンスカフェ 】地震や火山噴火に関する研究の成果は、予測の基礎となることが期待されています。これまでの研究から、地震や火山噴火のメカニズムへの理解は深まってきました。また、今後発生する可能性のある地震や火山噴火を指摘することもある程度はできます。しかし、規模や発生時期についての精度の高い予測はまだ研究の途上です。このサイエンスカフェでは、地震・火山噴火の予測研究の現状について研究者と意見交換を行い、研究者・参加者双方の理解を深めることを目的とします。