加納将行(東北大学)・加納靖之(東大地震研)

Earth, Planets and Space volume 71, Article number: 95 (2019)

doi:10.1186/s40623-019-1076-9

近年、南海トラフ沿いをはじめとして、世界各地でスロー地震の発生が知られるようになりました。スロー地震とプレート境界で起きる巨大地震との関係が広く議論されており、スロー地震がいつどこで発生しているかを調べることはとても重要です。スロー地震のひとつにスロースリップイベント(SSE)があります。現在は、SSEに伴なう地殻変動をGNSSやボアホール傾斜計によって観測したり、SSEに合わせて発生する微動を地震計で観測したりしてSSEが検出されています。では、これらの観測装置が整備される以前の南海トラフでのSSEの発生状況はどうだったのでしょうか?

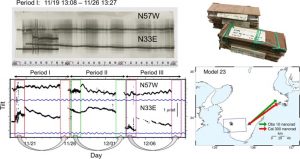

私たちはGNSS等の観測網が整備される以前の1970年代の京都大学の紀州観測点の傾斜計記録を用い、SSEを検出することができるかを検討しました。同観測点では、1950年代から振り子を利用した装置による傾斜観測が実施されていました。検出された地面の傾斜はブロマイド紙(感光紙)に記録され、京都大学阿武山観測所で大切に保管されてきました。この記録を写真撮影し数値化して、SSEの分析を用いました。

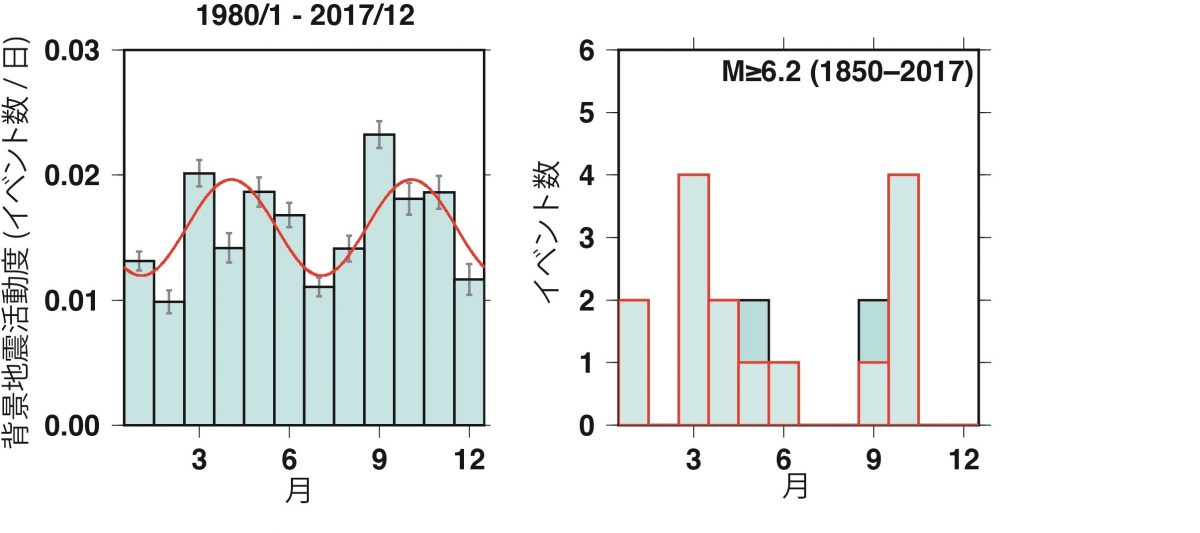

1973年11月の記録にSSEによる傾斜変化と解釈できる変化を見つけました。1-3日かけて起きた1.4マイクロラジアン程度の傾斜変化でした。この変化を、最近(1996 年から2012年)観測されたSSEの際に同観測点で生じる傾斜変化を計算して比較し、観測点の数十km西側にSSEを仮定することで、傾斜変化の方向が説明できることがわかりました。一方、傾斜変化の大きさは、最近発生したSSEのものより1-2桁大きいものでした。これは、1973年に発生したSSEの規模がより大きかった可能性を示しています。数値シミュレーションにより、地震発生サイクルにおいて次の巨大地震の発生が近づくにつれて、SSEの規模が小さくなっていく結果が示唆されており、そういった傾向を見ているのかもしれません。今後、歴史記録をさらに活用して過去のSSEの規模や発生間隔を知ることにより、南海トラフでの地震発生サイクルのなかでのSSEの役割の理解につながると考えています。