加納将行(1)、長尾大道(1,2)、石川大智(2)、伊藤伸一(1)、酒井慎一(1)、中川茂樹(1)、堀宗朗(1)、平田直(1)

(1)東京大学地震研究所 (2)東京大学大学院情報理工学系研究科

Geophysical Journal International (2017), 208 (1), 529-545, doi: 10.1093/gji/ggw410

巨大地震が発生した際に、都市部における構造物の揺れを即時的に評価することは、構造物の被害の推定だけでなく、地震後の迅速な復旧活動や二次的な災害の軽減につながります。構造物の揺れの計算には、基盤面における地震動が入力となりますが、都市部において密集しているすべての構造物において地震動を観測することは困難です。しかしながら、関東地方では、首都圏における地震像の解明を目的として、2007年度以降、首都圏地震観測網(MeSO-net)が整備されています。都心部を中心に数kmの観測点間隔でおよそ300点の地震計が設置されており、稠密な観測網の一つといえます。本論文では、今後MeSO-netで得られた観測記録を利用することを念頭に、限られた地震観測記録から、レプリカ交換モンテカルロ(REMC)法により観測機器のない場所での地震動を推定する手法(「地震動イメージング」手法)を開発しました。さらに、数値計算に基づいて提案手法の有効性を検証しました。

本論文では、地震波伝播の数値シミュレーションに必要となる地下構造と震源に関する情報を未知のパラメータとし、REMC法を用いて観測波形を定量的に説明可能なパラメータを推定しました。推定したパラメータを用いて地震波伝播の数値シミュレーションを行うことで、任意の場所における地震動を計算することが可能になります。

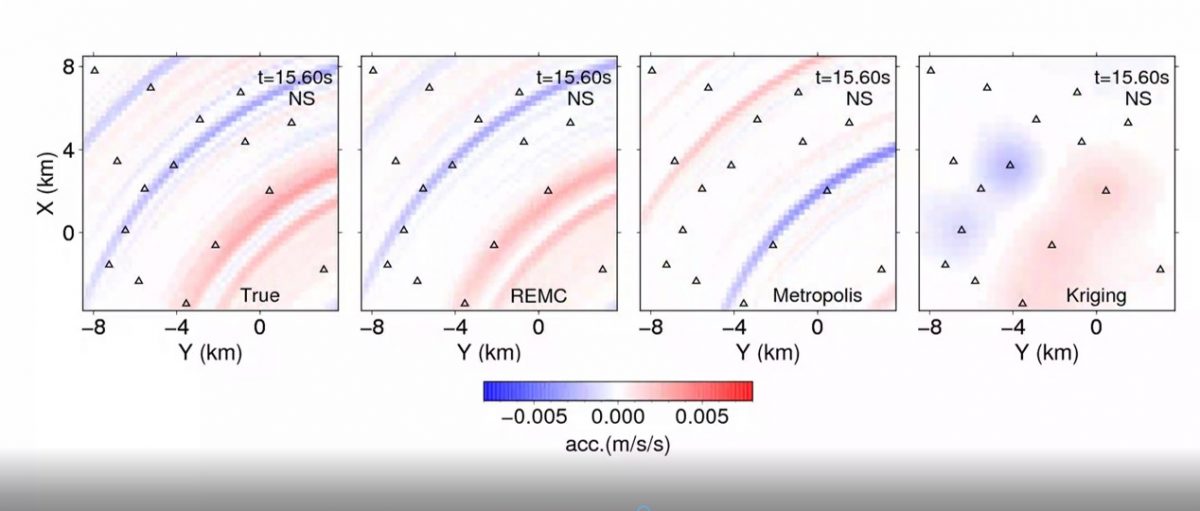

REMC法は、未知のパラメータの確率密度関数から実現値を得るマルコフ連鎖モンテカルロ(MCMC)法の一手法です。MCMC法の中でも一般的に使用されているメトロポリス法に比べて、効率的に広範囲のパラメータ探索を行うことが可能な手法のため、パラメータが複数の局所的な解を持つ場合に、強力な手法です。本論文で行う地震動イメージングは、複数の局所的な解を持つ例であり、REMC法が有効であると考えられます。REMC法を用いた地震動イメージング(中央左図)により、メトロポリス法(中央右図)による結果に比べて、より真の波動場(左図)に近い地震動が得られることが分かりました。また、従来用いられた観測データのみを用いた補間法(クリギング法、右図)と異なり、波動方程式や地下構造・震源情報といった物理的な拘束条件を加えることが可能になり、REMCを用いて、より現実的な波動場のイメージングを行うことが可能になりました。今後、本手法をMeSO-net観測波形に適用することで、首都圏における将来の地震発生時の応急的な被害評価や二次災害の軽減につながることが期待されます。

本研究は文部科学省受託研究費「都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト」の一環として行われました。

図:地震動イメージング結果の比較。左図は真のパラメータで計算した波動場で、三角印で示した観測点における波形のみを観測波形として使用し地震動イメージングを行う。中央左、中央右、右にそれぞれREMC法、メトロポリス法、クリギング法で推定した地震動イメージング結果を示す。