11月6日に金森博雄先生による特別講義が開催された

2014年11月22日長野県北部地震のページを公開しました

『地震・火山情報』に、 2014年11月22日長野県北部地震のページを立ち上げました

2014年11月22日長野県北部地震について

2014年11月22日長野県北部地震の震源メカニズム

(地震火山情報センター)

W-phaseソースインバージョンによって決定されたモーメントテンソル解

http://wwweic.eri.u-tokyo.ac.jp/topics/20141122/

2014年11月22日 長野県北部の地震(M6.7)の強い揺れの特徴

(強震動グループ)

《*画像クリックすると動画が見れます》

図1 地震発生から20秒,62秒後の揺れのようす。防災科学技術研究所の強震観測網(K-NET, KiK-net)データを用いて,日本列島の各地点の揺れの強さをビジュアルに示した。赤は震央,オレンジ色のかたまりは,地震の強い揺れの広がり(地面の揺れの強さ)を現す。

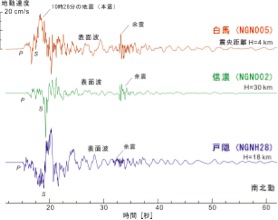

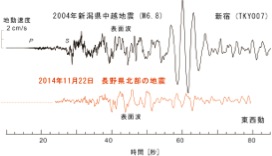

図2 震源に近く,強い揺れ(加速度)を記録した3地点(K-NET白馬,K-NET信濃,KiK-net戸隠)の地震計データを用いて,地面の揺れの速度(南北動成分)を求めたもの。震源に近いことから,P波のすぐあとに大振幅のS波が到着している。震源が浅い(深さ約5 km)地震のため,S波の後に大きな振幅の表面波が見られる。本震から約15秒後には大きな余震の揺れも記録されている。

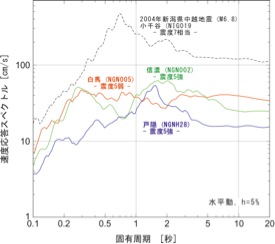

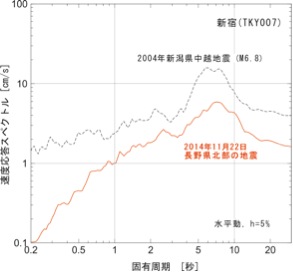

図3 上記3地点の地震計データから速度応答スペクトルを求めると,白馬と信濃地点の地震動には,周期0.3秒程度の,ごく短周期の地震動成分が強く含まれていたことがわかる。また,信濃と戸隠での地震動には,木造家屋の被害に影響する周期1~2秒前後の,やや周期が長い成分も含まれていたことがわかる。ただし,そのレベルは2004年新潟県中越地震(M6.8)における小千谷地点の記録の1/4程度である。

図4 東京の震度は2程度であったが,ゆったりとした長い揺れ(長周期地震動)が数十秒以上にわたって長く続いた。図は,K-NET新宿地点における地動速度を,2004年新潟県中越地震のときのものと比較したものである。いずれの地震でも,周期6~8秒程度の表面波が大きいことがわかる。

図5 新宿地点の地震計データから速度応答スペクトルを求めたところ,周期6~8秒の長周期地震動の大きさは,2004年新潟県中越地震時のものに比べて1/4程度であった。

(文責:古村孝志)

一般公開/オープンキャンパス2014

今年も一般公開が8月6・7日と開催され、来場者数が両日で合計1000名以上を超え、盛況のうちに終えました。

一般公開/オープンキャンパス2014

今年は公開講義も同日開催され、午前・午後とも満席となりました。 午前:堀 宗朗 教授 「スーパーコンピュータを使った地震のシミュレーション」 午後:西田 究准教授 「地球の独り言:地面の”ゆれ”を聴いてみよう」

一般公開/オープンキャンパス2014

各部門・センターがポスターを出し、実際に使用されている地震計の展示や、研究内容の紹介を行いました。

手石島の観測点

1989年の伊豆半島当方沖で起きた群発地震の際、伊東市の東方沖3kmのところで海底噴火が起きた。以来、地震研は手石島(無人島)に観測点を設置している。 これは海底噴火が起きた海底火山、手石海丘に最も近い地上での観測点である。写真の白い箱の中には強震計と地磁気を測る機械が設置されている。火山群から成る伊豆東部には、このような観測点が多数設置されている。

伊豆の観測点

伊豆東部に設置されている地震観測装置。火山群から成る伊豆東部には、このような観測点が多数設置されている。

ネズミなどにかじられてしまった観測機器

地磁気や地震を記録するために、日本中に点在している観測点。それらのメンテナンスを、所の研究者達や技術職員達が定期的に巡回し行っている。ネズミやリスにより荒らされてしまい、修復が必要になる事も多々ある。 (*見かけても絶対に触らぬよう、ご協力のほどよろしくお願いします

佐竹健治教授・堀宗朗教授編集の本が「平成25年度出版文化賞」を受賞

佐竹健治教授・堀宗朗教授が編集した本が、土木学会による出版文化賞を受賞しました。

書名:『東日本大震災の科学』

地震研究所からの執筆者(章順):

小原一成教授

佐竹健治教授

佐藤慎司教授 (兼任)

古村孝志教授 (兼任)

堀 宗朗教授

受賞理由:本書は、東京大学の地震研究所、工学研究科および情報学環の教員8名が、東日本大震災に関する研究結果を基に行った東京大学・全学自由研究ゼミナールの内容をまとめたものである。

東日本大震災の発生から2年近くが経ち、その実態が明らかになりつつある。本書では、マグニチュード9という地震と大津波の発生メカニズムと予測について科学的に迫るとともに、避難行動の実態と防災教育、災害情報の収集、低頻度大災害の社会経済への影響、巨大地震に対する構造物と都市の耐震シミュレーション、といった様々な分野に関しても震災に関する研究成果を基に分析しており、土木技術者だけではなく、一部難しいところもあるものの、一般の読者にも有用な書となっている。

さらに、震災の分析結果を踏まえて、近い将来発生するとされている南海トラフの地震や首都直下地震に対して、どのようにして予測し被害を軽減すべきかといった観点からも、各分野で論点を整理し提言されている。

惜しむらくは校正が不十分であり、図中の式の表記に明らかに誤りがあったり、図の目盛り線が印刷されていない箇所も散見される。しかしながら、これらは正誤表で十分対応できる範囲であり、地震発生から2年足らずで本書を出版し、多角的な視点で東日本大震災の実像に迫ったことは価値が高い。また、次なる巨大地震に対する防災・減災について提言を行ったことは、高く評価される。

よって、ここに土木学会出版文化賞を贈呈する。