英国地震工学調査団の関係者が東北地震の調査で来日し、6月5日に地震研を訪問。災害科学系研究部門、地震予知研究センターおよび巨大地震津波予測研究センターの教員とのディスカッションがなされた。

IAVCEI 2013

国際火山学地球内部科学協会IAVCEI(International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior)が、今年は7月20−24日まで鹿児島で開催され、地震研はブースを出展した。国際室の招聘客員教員や共同利用の呼びかけを行うとともに、観測開発基盤センターが開発した小型絶対重力計の展示・解説を行い、来場者の注目を集めた。同重力計はこの展示後、霧島火山観測所に移設され,観測を行った。

一般公開2013

毎年人気の、小・中・高生を対象とした電気工作体験。今年は「感震器」の作成。

一般公開2013

耐震実験公開の様子.建物の基礎を滑らせることにより,建物に入ってくる地震動を減らすことを研究している。普段見ることのできない部屋が公開されるのも一般公開ならでは。

一般公開2013

実際に触ることができる、溶岩の展示。

一般公開2013

例年、大学のオープンキャンパスに合わせて開催される一般公開。今年は8月7日・8日の2日間で開催された(8日は高校生のみを対象としたオープンキャンパス)。 地震、火山や津波についての理解を深めてもらうべく、実験・展示やミニ講演会など、様々な催しがされた。

写真は学生による火山の噴火実験の様子。

知の拠点セミナー

共同利用・共同研究拠点が一体となり、各学問分野の研究動向を広く伝える目的で毎月開催される「知の拠点セミナー」。その第23回セミナーで東京大学地震研究所の小原一成教授が、「スロー地震による巨大地震発生予測の可能性」についての講義をした。

「スロー地震」とは、破壊のスピードが通常の地震に比べて遅く、振動が微弱で揺れの周期が長い現象である。このゆっくりとしたすべりの伝播により地震の発生が準備されている場所に力が加わり、それが最後の引き金となり巨大地震を発生させる可能性があることがわかってきた。3.11においても、地震後の詳しい解析により本震の震源域周辺でスロー地震の存在が明らかとなった。

最近の観測によって紐解かれてきたその性質や、巨大地震との関わりについて、雨の中来場した約50名の観客は熱心に聞き入っていた。講義終了後、会場からは複数の質問が挙がり、活発な質疑応答となった。

International Summer School 2013

初日のセッションテーマは “Huge earthquakes”で、その後の日程で”Fault zones”、”Transient phenomena”と、3つのテーマに沿ってセッションがなされた。

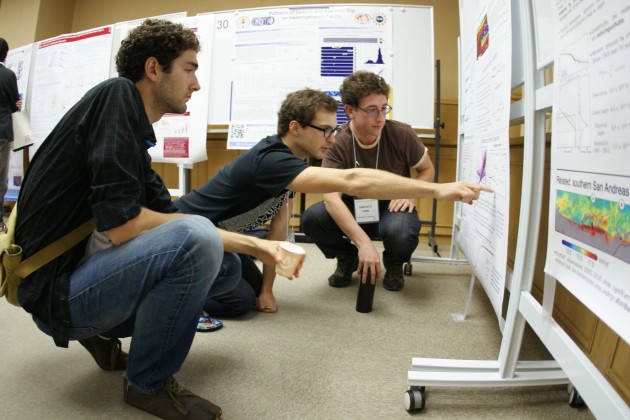

International Summer School 2013

ポスターセッションの時間も盛んに発表がなされた。

International Summer School 2013

ポスドクや学生を中心に若者たちが48名、様々な国から参加した。