三反畑修1,2・齊藤竜彦2

1. 東京大学地震研究所, 2. 防災科学技術研究所

Sandanbata, O., & Saito, T. (2024). Segmented Trapdoor Fault in Kita-Ioto Caldera, Japan: Insights From Millimeter Tsunami Waves Captured by an Array Network of Ocean Bottom Pressure Gauges. Journal of Geophysical Research. Solid Earth, 129(12), e2024JB029755. https://doi.org/10.1029/2024JB029755

本研究の要点

- 震源から約1,000km離れた津波観測網で振幅1〜2mmの極小津波を高精度に検出し、北硫黄島カルデラの火山活動に伴う地震の詳細な調査が可能に。

- 極小津波記録解析により、北硫黄島カルデラで数年ごとにトラップドア断層破壊が発生し、カルデラ隆起が繰り返し起きていることを確認。

- 2017年と2019年の断層破壊が異なるセグメントで発生したことを明らかにし、複数セグメントが交互に破壊することで、トラップドア断層破壊が高頻度に発生している可能性を提案。

研究背景

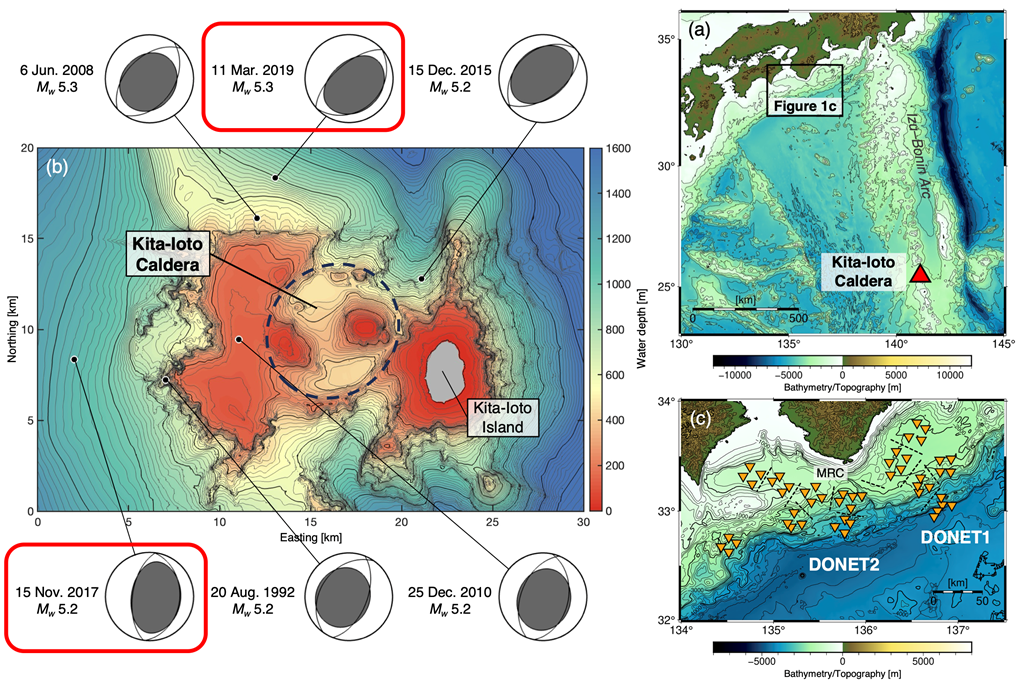

小笠原諸島の海底火山・北硫黄島カルデラでは、数年ごとにマグニチュード(M)5.2–5.3の中規模地震が繰り返しています(図1)。我々の先行研究(Sandanbata & Saito, 2024a)では、フィリピン海の深海域に設置された津波観測計のデータを解析し、2008年地震(M5.3)および2015年地震(M5.2)が、カルデラ内の断層構造の高速破壊、いわゆる「トラップドア断層破壊」によるものであり、それらが引き起こした急激なカルデラ隆起によって津波が発生したことを解明しました(トラップドア断層破壊による津波についてはSandanbata et al. (2022)に詳しい)。しかしながら、2017年地震(M5.2)と2019年地震(M5.3)については、上述のフィリピン海の津波観測計のデータが喪失されており、それらの発生要因および特徴は十分に解明されていませんでした。

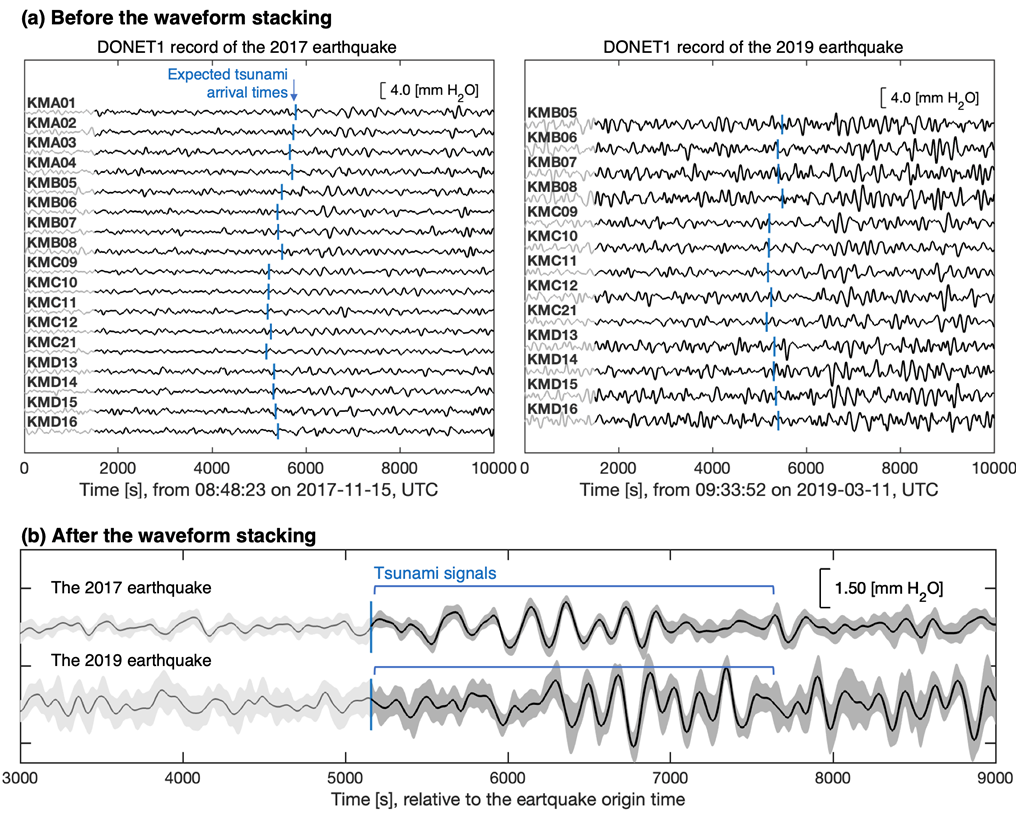

最大振幅1〜2mmの極小津波の検出

これら2017年および2019年地震のメカニズムやその特徴を調べることは、北硫黄島カルデラの最近の火山活動や長期的な活動傾向を理解する上で重要です。本研究では、北硫黄島カルデラから900 km以上も離れた紀伊半島と四国の沖合に敷設された高密津波観測網DONET(ドゥーネット:Dense Oceanfloor Network for Earthquakes and Tsunamis)のデータ(図1c)を用いて、2017年および2019年地震による津波シグナルの検出を試みました。個々の津波観測記録からの津波シグナルを特定することは困難でしたが(図2a)、複数記録間での波形類似性を利用してノイズを低減し、シグナルを増幅する「波形スタッキング」手法を適用することで、最大振幅1〜2mmの極小な津波シグナルの検出に成功しました(図2b)。これらの極小津波は、その到達時刻や波形の周波数特性から北硫黄島カルデラでの地震を原因とし、DONET観測域まで伝播してきたものと考えられます。

極小津波シグナルが示すカルデラ内で繰り返す断層破壊の特徴

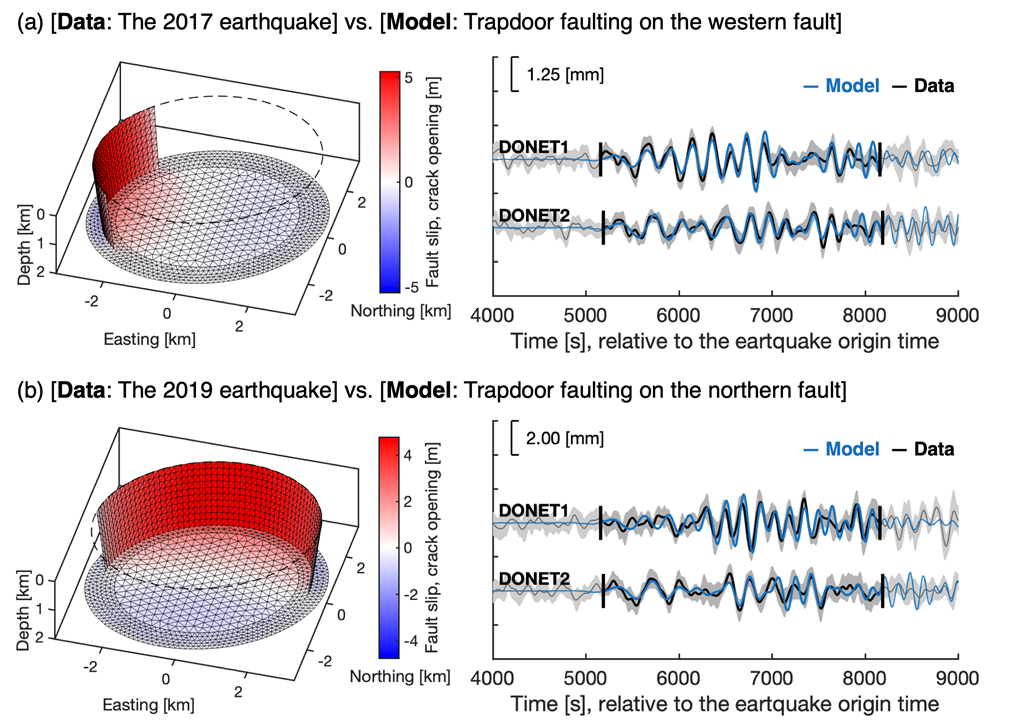

振幅1〜2mmの極小な津波は、沿岸地域や船舶に直接的な危険性をもたらすことはありませんが、その記録は津波の原因となった海底現象を調べるために重要なデータとなります。そこで、検出された極小津波記録と津波発生・伝播の数値計算結果を比較することで、2017年および2019年地震のメカニズムや震源の特徴を調べました。その結果、以下の二点が明らかになりました:

- 二つの地震に共通するメカニズム:二つの地震後に観測された極小津波記録は、いずれも北硫黄島カルデラにおけるトラップドア断層破壊による急激なカルデラ隆起を仮定した数値計算結果と高精度で一致しました(図3)。

- 二つの地震で明瞭に異なる断層破壊箇所:2017年および2019年の津波記録の波形には明瞭な違いが認められました。この差異は、二つの地震で破壊されたカルデラ断層の位置の違い、すなわち2017年地震がカルデラ西側断層(図3a)、2019年地震がカルデラ北側断層(図3b)をそれぞれ破壊したと仮定するとよく説明されました。

本研究の意義

- 極小津波検出と海底火山調査への応用:波形スタッキング手法の適用により、震源から約1,000km離れた津波観測網で、振幅1〜2mmの極小ながらも高品質な津波波形記録を検出し、北硫黄島カルデラにおける火山活動の詳細な調査が可能になりました。

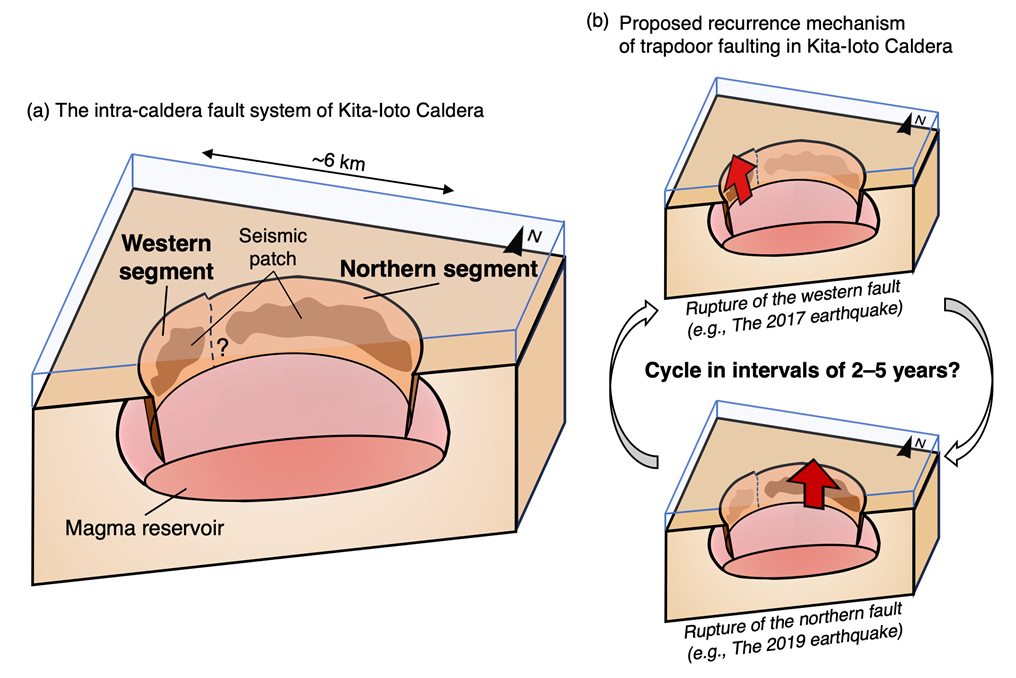

- トラップドア断層破壊が繰り返し発生したことの裏付け:北硫黄島カルデラにおける2008年・2015年地震を調べた先行研究(Sandanbata & Saito, 2024a)に続き、2017年・2019年地震の津波記録の解析によって、およそ数年ごとにトラップドア断層破壊が繰り返し、大規模なカルデラ隆起が断続的に発生してきたことをさらに強く裏付けました。

- カルデラ内断層のセグメント化:2017年と2019年のトラップドア断層破壊が異なる断層セグメントで発生したという新たな観測事実から、複数の断層セグメントが交互に破壊することで、数年という短い間隔で高頻度にトラップドア断層破壊が発生した可能性を提案しました(図4)。

今後の展望

今後、このカルデラ内の断層破壊の繰り返しメカニズムを詳細に調べ、火山直下のマグマ蓄積プロセスと併せて理解することで、北硫黄島カルデラの長期的な火山活動の予測や、将来的な海底噴火リスク評価への貢献が期待されます。

引用文献

- Sandanbata, O., & Saito, T. (2024a). Quantifying Magma Overpressure Beneath a Submarine Caldera: A Mechanical Modeling Approach to Tsunamigenic Trapdoor Faulting Near Kita-Ioto Island, Japan. Journal of Geophysical Research, [Solid Earth], 129(1), e2023JB027917. https://doi.org/10.1029/2023JB027917

- Sandanbata, O., Watada, S., Satake, K., Kanamori, H., Rivera, L., & Zhan, Z. (2022). Sub‐decadal volcanic tsunamis due to submarine trapdoor faulting at Sumisu caldera in the Izu–Bonin arc. Journal of Geophysical Research, [Solid Earth], 127(9), e2022JB024213. https://doi.org/10.1029/2022jb024213