金曜金曜日セミナー(2025年7月25日)内田 直希(地震火山研究連携センター)

3次元速度構造を用いたCMT解析による2024年能登半島地震(Mw7.5)の余震の特徴

山谷 里奈, 久保 久彦,汐見 勝彦, 木村 武志

Aftershock characteristics of the 2024 Noto Peninsula earthquake (Mw7.5) through centroid moment tensor analysis using a 3-D seismic velocity structure model

Earth, Planets and Space77, 67, doi: 10.1186/s40623-025-02196-8, 2025

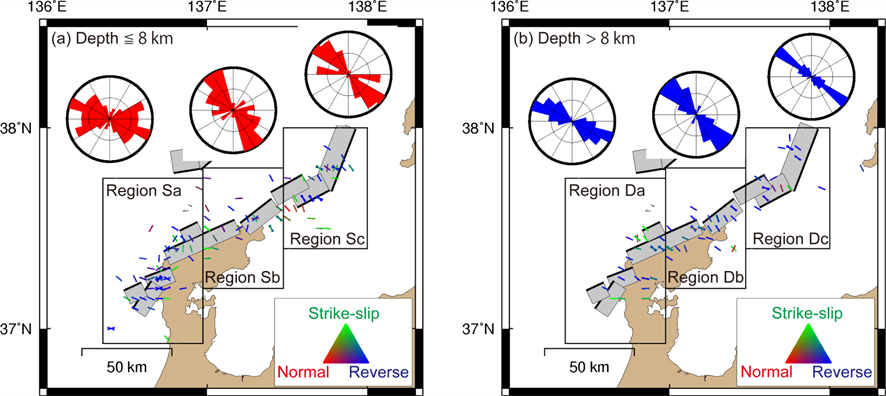

2024年1月1日、石川県能登半島地域を震源とするモーメントマグニチュード7.5の地震が発生しました。この地震は逆断層型で、主圧縮軸は北西―南東方向でした。本震発生後は、陸域および海域の広範囲にわたり地震活動が活発化しています。本研究では、震源域周辺の詳細な応力状態や断層の形状を把握するため、3次元の地下構造モデルを用いて余震のセントロイド・モーメントテンソル解析*を実施しました。モーメントマグニチュード3.2-6.1の221個の余震に対して、セントロイド・モーメントテンソル解を推定できました。特に海域では、P波・S波到着時刻による震源決定と比べて震源深さの推定精度が向上し、海底地震計の臨時観測網による結果とよく一致しました。本震発生直後の、特に余震域直上の海域等での臨時観測が始まっていない時期においても、頻発する余震の震源深さを高精度に推定できました。本解析の結果、以下の4つの特徴的な余震活動が確認されました。(1)本震と同様に北西―南東方向の主圧縮軸を持つ逆断層型、(2)浅部に分布する横ずれ断層型、(3)能登半島の西側に分布する東北東―西南西方向の主圧縮軸を持つ逆断層型、(4)本震の断層面の傾斜が変化する領域付近に推定された正断層型および横ずれ断層型。また、本震発生前の2007年から2023年に発生した地震についても同様の解析を行った結果、本震の影響によって震源域周辺の応力状態が変化し、上記の(3)、(4)の地震活動が誘発された可能性が示唆されました。本研究によって、一連の地震活動と複雑な応力状態および断層構造の関係を理解するにあたって重要な知見を得ることができました。

*セントロイド・モーメントテンソル解析:地震波形のうち周期が長い成分を使用することで、地震の発生位置、発生時刻、地震の規模、断層面や滑りの方向などを推定する手法。

【研究速報】霧島新燃岳の最新噴火活動:2025年6月22日・23日に噴出した火山灰について

ページ立ち上げ:2025年6月27日

霧島新燃岳では6月22日の水蒸気噴火を皮切りに、活動が活発化しています。

23日には火山噴火予知研究センターの前野准教授および川口助教が、現地調査を行いましたので、その結果の概要を下記に更新してまいります。

*報道関係の皆さまへ:図・動画等を使用される際は、「東京大学地震研究所」と、クレジットを表示した上でご使用ください。また、問い合わせフォームより使用した旨ご連絡ください。

2025年6月27日

東京大学地震研究所

・降灰状況

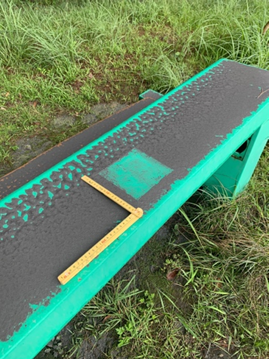

霧島火山群新燃岳で6月22日午後に噴火が発生し、東〜北東に位置する宮崎県高原町や小林市など広い地域で降灰が確認された。東京大学地震研究所では、この噴火による噴出物調査を6月23日に実施した(図1)。ただし、6月23日早朝からの雨により、降り積もった火山灰の多くは水により再移動し、調査時に元の堆積状態を保っていたと考えられる堆積物はわずかであった。

調査地域の中でも、夷守台や矢岳および大幡前山に続く道路、林道沿いでは比較的厚い堆積物が認められた。皇子原公園から大幡沢登山口の間の林道においては西進するにつれて火山灰量は増加し、大幡沢登山口付近(新燃岳火口縁から3.3 km)では層厚数mm、786 g/m2(乾燥重量)程度の降灰量であった(図2)。一方、夷守台から北方向へはしだいに減少していく特徴を示した(図3)。高原IC付近では、聞き取り調査により、22日夕方に比較的多量の降灰があり、吸い込まないように注意していたとの証言も得た。降灰の分布軸は新燃岳から東北東方向であり、気象庁等がまとめた降灰分布図と整合的である。

調査中、しばしば激しい雨を伴う天候であり、新燃岳火口からの噴煙の有無や様子を確認することはできなかったが、23日午後3時過ぎからの1時間には、夷守台で火山灰混じりの降雨や火山ガス臭を確認した(図4)。そのため、23日のこの時間の直前頃にも火山灰噴出があったと考えられる。

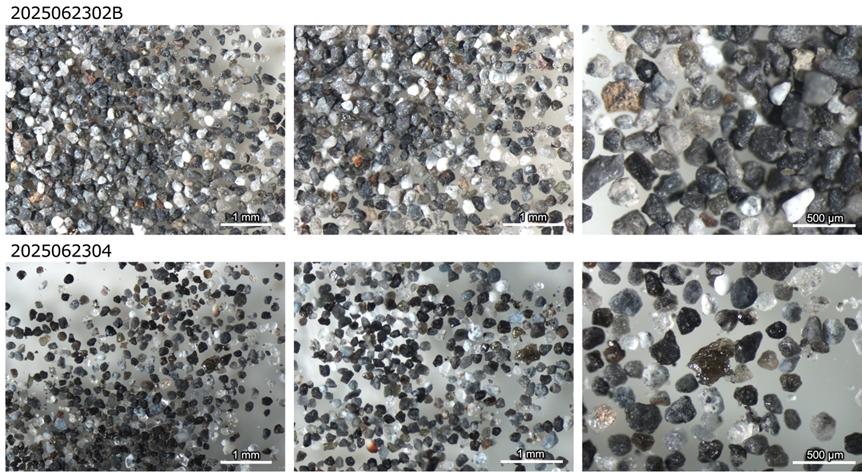

・火山灰の鏡下での特徴

皇子原公園から大幡沢登山口の間の林道において葉上から採取した火山灰(6/23 12:40, No. 2025062302B、図4、火口縁から3.8 km)と、夷守台での調査中に雨とともに直接採取した火山灰(6/23 15:30頃, No. 2025062304、図5、火口縁から4.9 km)の構成物を実体顕微鏡で観察した。なお、湿った火山灰は一旦乾燥し、乾燥重量を計測後、水洗し、篩がけにより125-250 μmの粒子を抽出して検鏡を行った。

どちらの試料の構成物の特徴も、他の大学・研究機関がすでに報告している特徴とほぼ同様であり、破断面に光沢のない灰色石質岩片、破断面に光沢を有する岩片、赤色酸化岩片、白色珪化変質物(黄鉄鉱が付着する場合がある)、斑晶鉱物由来の結晶片が含まれていた(図6)。ただし、23日に採取したNo. 2025062304の試料の方は白色岩片量がやや少ない、全体的に光沢を有する破断面を持つ岩片が多い、また、濃褐色のガラス質粒子がごく微量含まれるなどの特徴を有していた。

火山灰構成物の特徴は、既存の溶岩ドームや熱水系を破壊することにより生産された火山灰であることを示唆しており、これまでの新燃岳における水蒸気噴火による火山灰の特徴ともよく似ている。6月22日および23日の噴火は水蒸気噴火と判断できる一方、23日の火山灰構成物は22日に比べて若干の違いがあるようにも見える。

火山灰構成物の変化は、噴火発生場(火道の拡大やマグマの寄与の程度など)の変化を反映している可能性があり、今後の活動においても、構成物の種類や量比に着目した分析を継続していく必要がある。

火山噴火予知研究センター 前野 深准教授

川口 允孝助教

岩森 光 教授・原口 悟 特任研究員らの論文がGeochemical Journal 5-Year Most Cited Paper Award 受賞

岩森 光 教授、原口 悟 特任研究員らの論文が、日本地球化学Geochemical Journal 5-Year Most Cited Paper Awardを受賞しました。

受賞者氏名:Hikaru Iwamori (ERI), Hitomi Nakamura (AIST), Qing Chang (JAMSTEC), Noritoshi Morikawa (AIST), Satoru Haraguchi (ERI)

受賞名:Geochemical Journal 5-Year Most Cited Paper Award, Geochemical Society of Japan,

受賞年月日:2025年6月13日

授与機関:日本地球化学会

対象論文:Multivariate statistical analyses of rare earth element compositions of spring waters from the Arima and Kii areas, Southwest Japan.

Geochemical Journal, 54, 165-182. doi:10.2343/geochemj.2.0583.

第1048回地震研究所談話会開催のお知らせ

下記のとおり地震研究所談話会を開催いたします。

対面での開催を再開しておりますので、地震研究所へお越しいただければ幸いです。

なお、お知らせするZoom URLの二次配布はご遠慮ください。また、著作権の問題が

ありますので、配信される映像・音声の録画、録音を固く禁じます。

記

日 時: 令和7年6月20日(金) 午後1時30分~

場 所: 地震研究所1号館2階 セミナー室

Zoom Webinarにて同時配信

1. 13:30-13:45

演題:過去400年の京都周辺の地震活動の時空間変化を歴史資料から明らかにする【所長裁量経費成果報告】

著者:○加納靖之・大邑潤三、岩橋清美(國學院大学)、玉澤春史(生産技術研究所)、北井礼三郎(立命館大学)

2. 13:45-14:00

演題:島弧離島火山モニタリングプロジェクトの進展: フィジー編【所長裁量経費成果報告】

著者:○前野 深、西澤達治(富士山研)、金子隆之、Saula MULE・Jorge MALODALI(MRD, Fiji)、池永有弥・石塚 治 (AIST)、後藤和久(東大理学系)、安田裕紀・外西奈津美・市原美恵

3. 14:00-14:15

演題:Geofluid mapping reveals the connection between magmas, fluids, and earthquakes 【災害軽減成果報告】

著者:○Hikaru IWAMORI, Yasuo OGAWA(Tokyo Institute of Technology), Tomomi OKADA(Tohoku U.), Tohru WATANABE(U. Toyama), Hitomi NAKAMURA(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Tatsu KUWATANI(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)), Kenji NAGATA (National Institute for Materials Science (NIMS)), Atsushi SUZUKI (JX Metals Resources Exploration & Development Co., Ltd), Masahiro ICHIKI(Tohoku U.)

○発表者

※時間は質問時間を含みます。

※既に継続参加をお申し出いただいている方は、当日zoom URLを自動送信いたします。

※談話会のお知らせが不要な方は下記までご連絡ください。

〒113-0032 東京都文京区弥生1-1-1

東京大学地震研究所 共同利用担当

E-mail:k-kyodoriyo(at)eri.u-tokyo.ac.jp

※次回の談話会は令和7年7月25日(金) 午後1時30分~です。

岩森 光 教授 日本地質学会小藤文次郎賞 受賞

岩森 光 教授 が、日本地質学会小藤文次郎賞を受賞しました。

受賞者氏名:岩森 光

受賞名:日本地質学会小藤文次郎賞[重要な発見または独創的 な発想を含む論文を発表した会員に授与]

授与機関:日本地質学会

受賞日:2025年6月7日

対象論文:Iwamori, H., Ueki, K., Hoshide, T., Sakuma, H., Ichiki, M.,

Watanabe, T., Nakamura, M., Nakamura, H., Nishizawa, T., Nakao, A., Ogawa, Y., Kuwatani, T.,

Nagata, K., Okada, T., Takahashi, E. (2021) Simultaneous analysis of seismic velocity and

electrical conductivity in the crust and the uppermost mantle: a forward model and inversion

test based on grid search. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 126, e2021JB022307

(2021年に東京大学プレスリリース発表を行った論文)

受賞理由:

地球内部の水溶液やマグマは,地震,火山活動,地殻変動や地球全体の進化に重要な役割を担うと考え

られているにもかかわらず,従来の解析方法(例えば,地震波速度あるいは電気伝導度のみの解析)では,これらの地球内部に存在する液相がどこにどれだけ存在するか,定性的にイメージングすることが難しかった.特に,地震や火山活動の主な場である深さ 60 km 程度までの領域は,岩石の種類が極めて多様であり,正確な理解のためには岩石と液相を同時に推定することが必要であった.岩森 光会員を中心とした研究グループは,地震波速度構造と電気伝導度構造を統合的に解析し,地殻と最上部マントルを構成する岩石に加えて,液相の種類,液相の量・アスペクト比・連結度を同時に推定し,地球内部の水溶液やマグマを定量的にとらえる手法を初めて開発した.その成果をまとめた本論文では,さまざまな組成の岩石,マグマ,水溶液についての実験的データと理論に基づき,それらの混合物性(地震波速度と電気伝導度)を予測する数値モデルを発表した.さらに,この数値モデルを用いて,観測される地震波速度と電気伝導度から,岩石と液相の種類と量比などが求められることを示した.このような推定手法は国際的にも例がなく,今後本手法を実際の観測データに応用することにより,地殻とマントル最上部の構造イメージングが飛躍的に進むことが予想される.加えて,本研究による解析の高解像度化は,地震・火山活動の機構や地球進化の理解に資することが期待され,我が国に与えるインパクトは非常に大きい.

以上のことから,極めて独創的な発想を有している研究を主導した,本論文の筆頭著者である岩森 光

会員は日本地質学会小藤文次郎賞に相応しいものと評価される.

Friday Seminar (27 June 2025) Miao Zhang (Dalhousie University, Canada)

Title: Machine Learning for Earthquake Monitoring: From Land to Ocean

Abstract:

In recent years, machine learning-based arrival time picking has demonstrated remarkable accuracy and efficiency in monitoring earthquakes both on land and at sea. It has been widely applied to the rapid construction of high-precision earthquake catalogs, which contribute to a better understanding of detailed earthquake source processes, as well as their associated seismogenic mechanisms. In this talk, I will present our recently developed seamless, machine learning-based earthquake detection and location package — LOC-FLOW — as well as the OBS phase picker — OBSTransformer — and their applications. Examples include earthquake swarms, hydraulic fracturing-induced earthquakes, and marine earthquakes offshore the Cascadia region.

【共同プレスリリース】光ファイバケーブルを活用した海域・地下構造のイメージング手法を開発 ─ 海域における地震波速度構造の詳細把握の実現 ─

【発表のポイント】

- 光ファイバセンシング技術の一つである分布型音響センシング(Distributed Acoustic Sensing、以下DAS)を用いた地震波探査により、海底下の地下構造の詳細把握が実現しました。

- DASの高密度観測を生かした新手法により、岩手県三陸沖における地震波速度構造の空間的な不均質構造が明らかにできました。

- 本手法は、海底下の構造モニタリングや資源探査、地球科学的な研究の理解への応用が期待されています。

【概要】

近年、光ファイバをセンサーとして振動などを捉えるDASが地震観測などに用いられるようになってきました。この技術は、光ファイバ上を数m〜数十mという超高密度の観測点間隔で約100 kmほどの距離まで観測することが可能です。また、海底に設置されている海底光ケーブルでDAS観測を実施することで、海底における地震動の稠密観測を実現することが可能です。海底での地震動の稠密観測は,地震活動のモニタリングや地下構造のイメージングなど,多目的に応用されるようになってきています。

東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センターの福島駿特任研究員らは、東京大学地震研究所篠原雅尚教授、京都大学防災研究所伊藤喜宏教授と共同で、海底に敷設された光ファイバケーブルを活用した新しい地下構造のイメージング手法を確立しました。広範囲(50-100 km)かつ稠密(約5 m間隔)なデータが取得できることが特長で、得られるDASデータを解析することで、これまでの技術と比べて格段に高い空間分解能で海底下構造を推定できると期待されます。

本研究では、三陸沖に敷設された海底ケーブルを活用したDAS観測により得られた制御震源(注2)を用いた地下構造探査のデータを解析しました。その結果、DASで得られるデータが、海域における地下の構造を詳細に解明する上で有効であることを示すことでき、三陸沖の海域の浅部堆積層内に強い空間的な不均質構造がみられることを明らかにできました。このように地下の地質構造を詳細に把握することができる手法が開発されたことは、地震波の伝播の仕方や地形の成り立ちの理解をはじめとする地球科学的研究のみならず、二酸化炭素回収・貯留(Carbon Capture and Storage :CCS)(注3)などの工学的分野での研究開発にも大きく貢献すると期待されます。

これにつきまして、東北大学よりプレスリリースされました。

詳細: https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2025/06/press20250609-03-das.html(東北大学HP)

金曜日セミナー(2025年6月13日)宇野 正起(理学系研究科 地球惑星科学専攻)

Title: Physical conditions of magmatic-hydrothermal fracturing in deep crust: Records of subvolcanic deep low frequency earthquakes?

Abstract:

Recent geophysical observations have revealed that subvolcanic deep low frequency earthquakes (DLFEs) in the lower crust are coupled with volcanic earthquakes in the upper crust, suggesting magmatic/hydrothermal fluid flow triggering the earthquakes. However, the actual physico-chemical processes of DLFEs is largely unknown. Here I show the occurrences of magmatic dikes and hydrothermal mineral veins in a exceptionally-well exposed high temperature metamorphic terrane, Sør Rondane Mountains, East Antarctica, whose P-T conditions corresponds to the source regions of DLFEs. The fluid-rock reaction zones are subjected to reactive-transport, thermodynamic and structural analyses, to reveal spatio-temporal scales fluid-assisted crustal fracturing and discuss their relation to the observed seismic activities.

The depths (20–30 km), temperature (~700°C), duration of high-pressure fluids (hours to months), the extensional-shear mode of fracturing, and magnitudes (-1.5 to 2) observed in these dikes/veins are largely comparable to the depth, characteristic duration, focal mechanisms and magnitudes of the subvolcanic DLFEs. The geological observations strongly support non-double couple mechanisms for crustal fracturing in these regions, and suggest a large seismic anisotropy during the activation of these fractures.