三反畑修 1,2 ・綿田辰吾 1 ・佐竹健治 1 ・金森博雄 3 ・Luis Rivera 4 ・Zhongwen Zhan 3

1.東京大学地震研究所, 2. 防災科学技術研究所, 3. California Institute of Technology, USA,

4.University of Strasbourg, France

Sandanbata, O., Watada, S., Satake, K., Kanamori, H., Rivera, L., & Zhan, Z. (2022).

Sub-decadal volcanic tsunamis due to submarine trapdoor faulting at Sumisu caldera in the Izu–Bonin Arc. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 127, e2022JB024213, https://doi.org/10.1029/2022JB024213

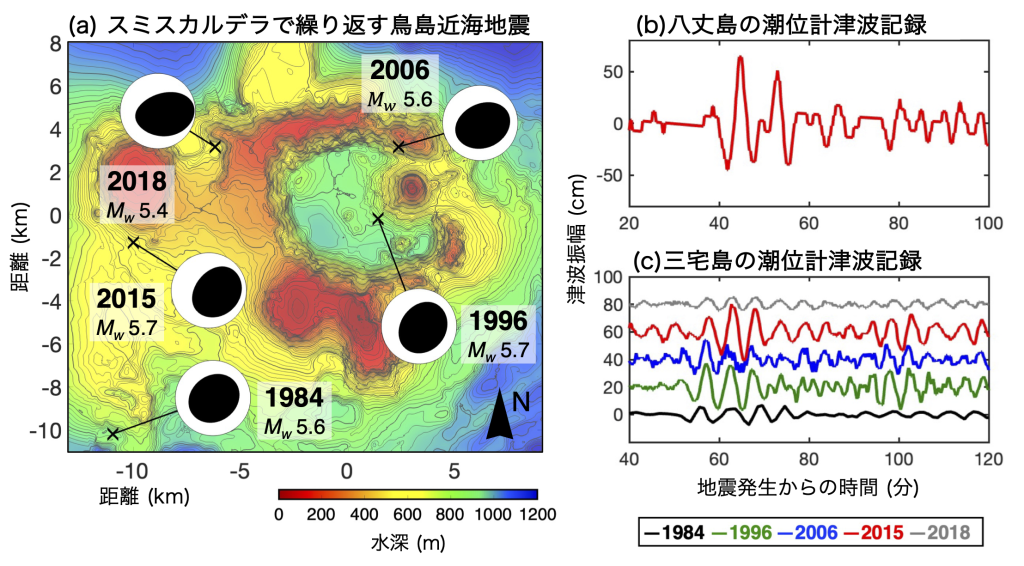

多くの津波はマグニチュード7を超える大規模地震によって発生します.一方で,伊豆・小笠原諸島の鳥島近海では,約10年に一度に,マグニチュード5.4–5.7の中規模地震が発生した直後に,八丈島など周辺島嶼部において1メートル程度の津波が観測されてきました(図1).これらの地震は「鳥島近海地震」と呼ばれ,地震規模から経験的に推定されるよりも大きな津波を引き起こすため,地震観測に基づく即時津波予測が困難な,非常に奇妙な地震として知られてきました.しかしながら,観測困難な離島海域で発生する現象であったこともあり,1984年に初めて鳥島近海地震による津波が認識されてからの約40年間,その地震および津波の発生メカニズムはよく分かっていませんでした.

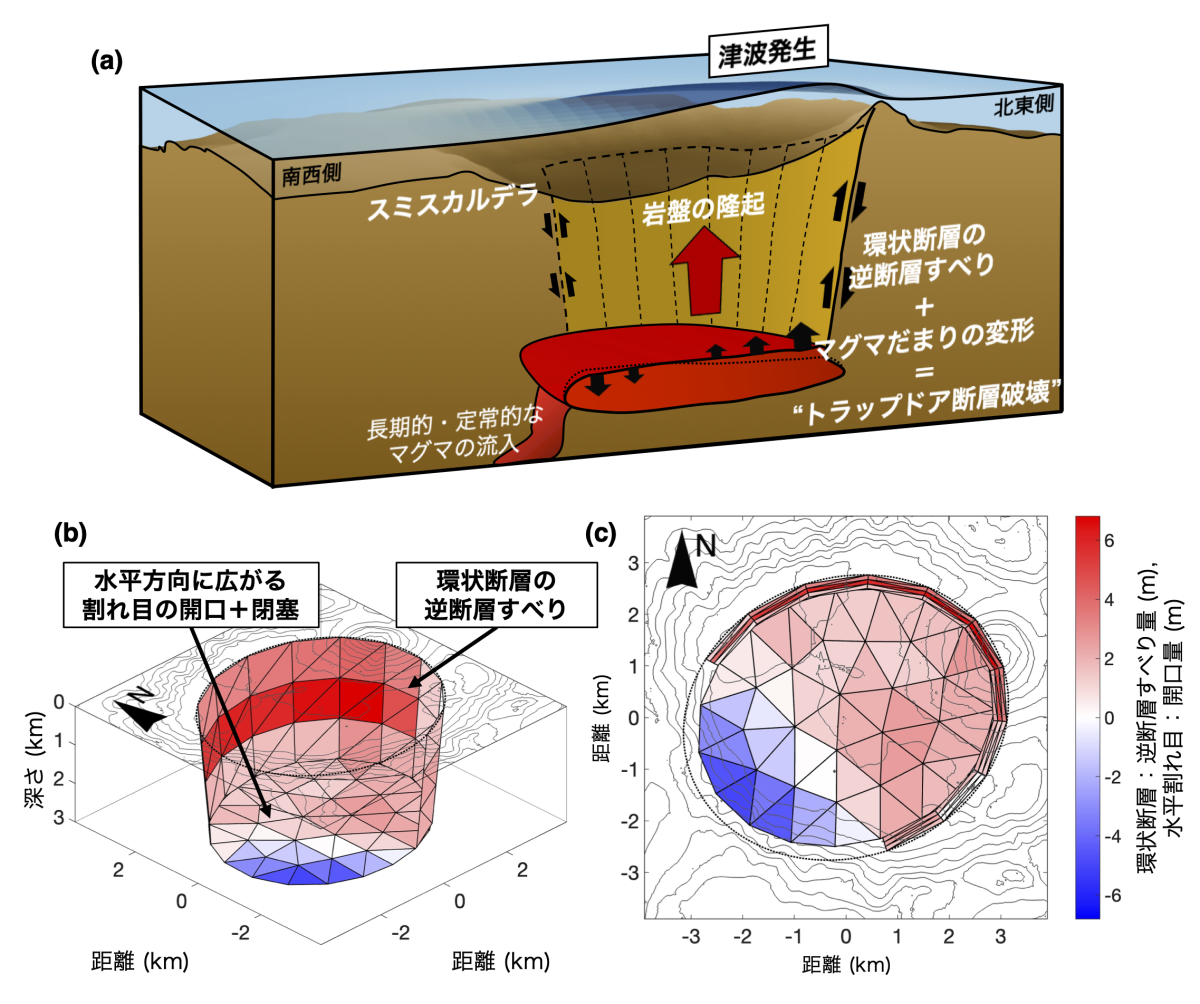

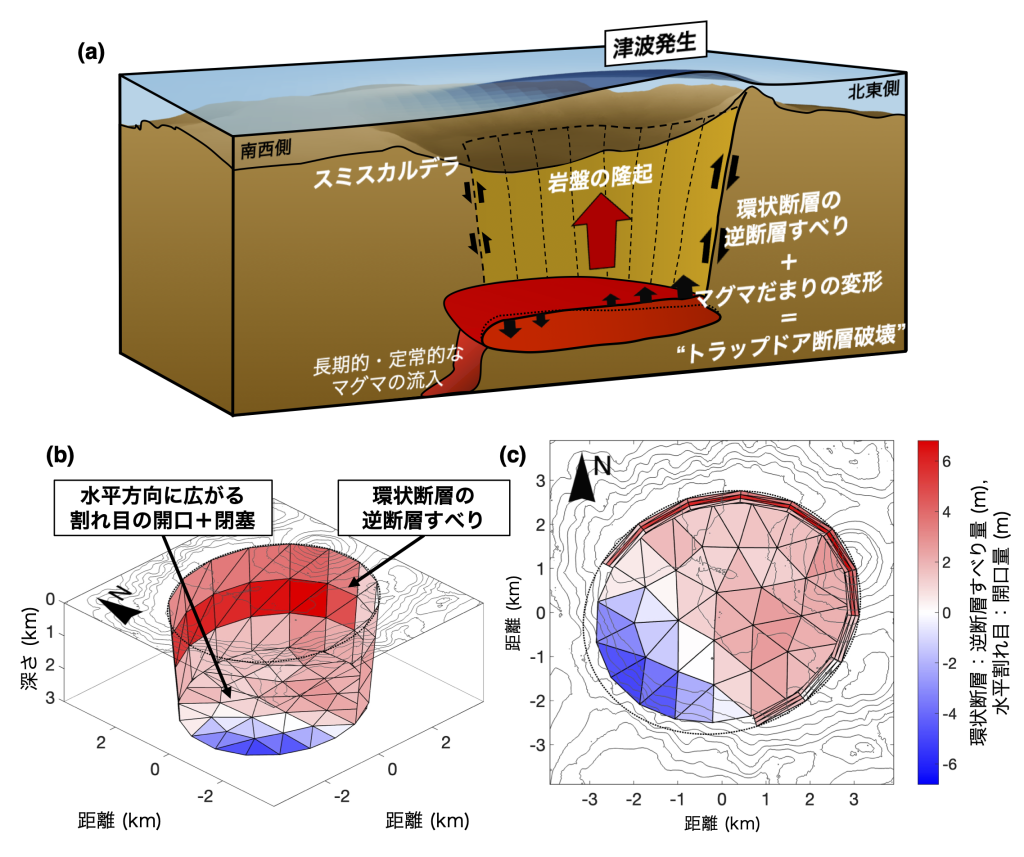

本研究では,2015年5月3日(日本時間)に発生した鳥島近海地震の発生直後に観測された津波と地震波の記録を総合的に解析することで,現象の実体解明を目指しました.その結果,鳥島から100 kmほど北方に離れた海域に位置し,直径約8 kmの火山性陥没地形(カルデラ)を有する「須美寿(スミス)カルデラ」という海底火山において,「トラップドア断層破壊」というカルデラ火山特有の地震現象が発生し,津波を引き起こしたことを明らかにしました.トラップドア断層破壊とは,カルデラ壁に沿って地中に伸びる円形の断層構造(環状断層)の破壊と,その直下でマグマを溜め込んだ水平な板状の割れ目(マグマだまり)の開口が同時に発生する連動現象(図2a)であり,マグマだまり内の高圧マグマから受ける上向きの力を駆動力にして発生します.本研究では,トラップドア断層破壊を模擬した地震モデル(図2b–c)を構築し,津波・地震波の観測記録を高精度に再現することに成功しました.さらに数値計算および理論に基づいてトラップドア断層破壊の地震波・津波の励起特性について考察し,震源の浅さが主な原因で地震波の励起効率が低い一方で,カルデラ内の浅い環状断層とマグマだまりの連動的な破壊・変形の効果が相まって海底面が大きく隆起するため,地震規模に比べて大きな津波を引き起こすことを示しました.

図2.(a) 2015年地震のメカニズムとして提案した,スミスカルデラにおけるトラップドア断層破壊の模式図.カルデラ直下の水平な板状の割れ目に貫入・蓄積して高圧化したマグマが作り出す上向きの力を動力源として,円形の断層構造の一部が一気に破壊して海底面が隆起し,海水が持ち上がることで津波が発生する.この時,マグマが蓄積した割れ目(マグマだまり)は破壊に連動して変形する.(b–c) 2015年地震のモデル(bは南西方向,cは上方向から見た図).環状断層の逆断層すべりと,マグマだまりの変形の組み合わせによって,トラップドア断層破壊の運動が再現される.このモデルによって,津波および地震波の観測記録を再現することに成功した.

海底カルデラ火山におけるトラップドア断層破壊による津波発生を報告する研究は,世界的にも過去に例がありませんでした.本研究で,同現象による火山性津波の発生メカニズムを初めて提案したことは,火山起因の津波現象の理解を進め,海域火山による津波災害リスク軽減へとつながる重要な成果といえます.またこれらの結果は,直接の観測が困難な海域火山である須美寿カルデラでの定常的で活発な火山活動を示唆するもので,今後の火山活動を注意深く監視する必要があることを示唆します.加えて,これまで南米・ガラパゴス諸島の陸上火山・シエラネグラ火山でのみ観測されてきたトラップドア断層破壊が,日本南方沖の海底火山においても発生していたことを初めて明らかにしたことで,地球上で発生する多様な火山現象の理解を目指す火山学への貢献も期待されます.