Geophysical sensing on submarine cables: a cocktail for two communities

Abstract:

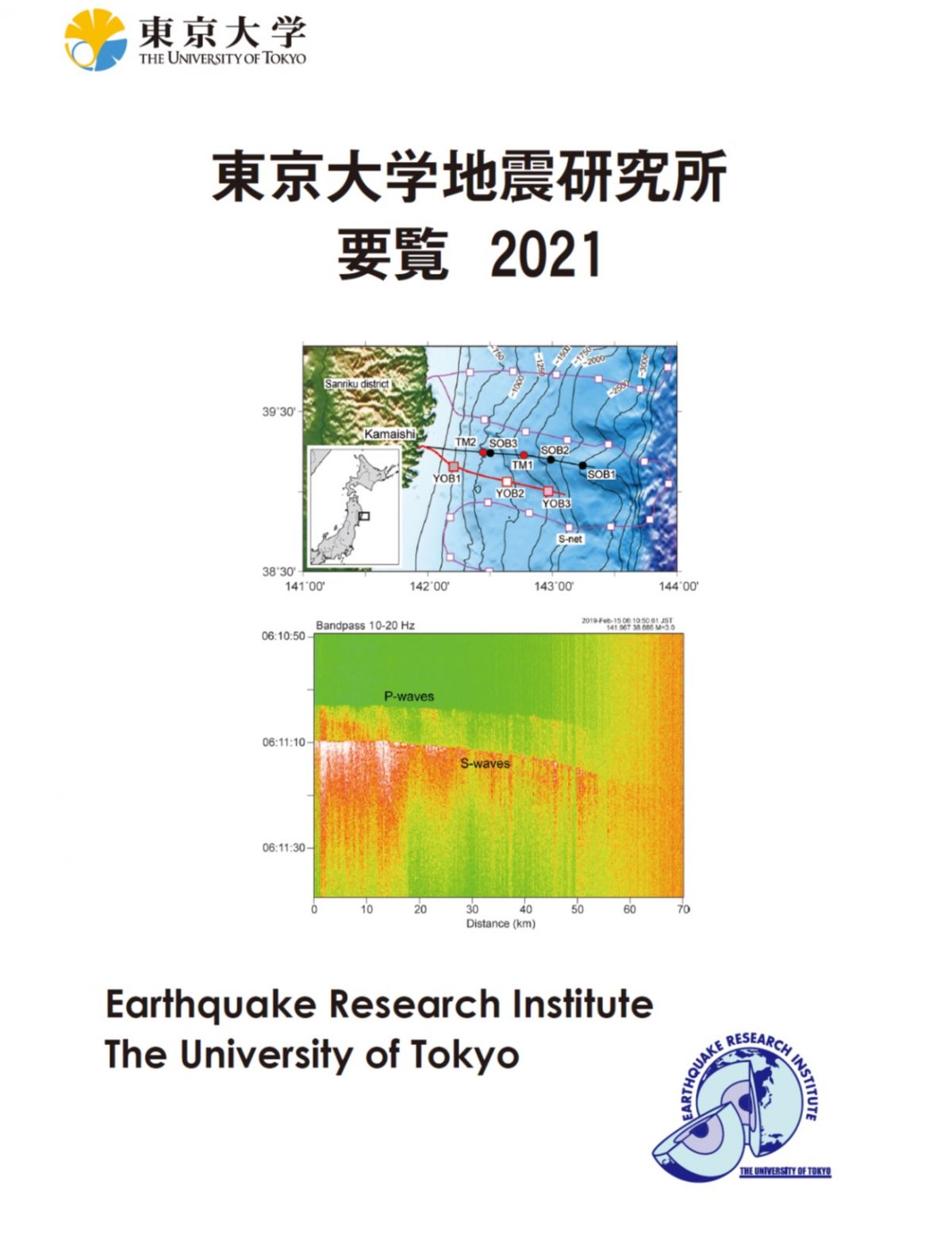

The oceans present a major gap in geophysical instrumentation, hindering fundamental research on submarine earthquakes and the Earth’s interior structure, as well as effective earthquake and tsunami warning for offshore events. Emerging fiber-optic sensing technologies that can leverage submarine telecommunication cables present an new opportunity in filling the data gap. Marra et al. (2018) turned a 96 km long submarine cable into a sensitive seismic sensor using ultra-stable laser interferometry of a round-tripped signal. Another technology, Distributed Acoustic Sensing (DAS), interrogates intrinsic Rayleigh backscattering and converts tens of kilometers of dedicated fiber into thousands of seismic strainmeters on the seafloor (e.g., Lindsey et al., 2019; Sladen et al., 2019; Williams et al., 2019; Spica et al., 2020). Zhan et al. (2021) successfully sensed seismic and water waves over a 10,000 km long submarine cable connecting Los Angeles and Valparaiso, by monitoring the polarization of regular optical telecommunication channels. However, these new technologies have substantially different levels of sensitivity, coverage, spatial resolution, and scalability. In this talk, we advocate that strategic combinations of the different sensing techniques (including conventional geophysical networks) are necessary to provide the best coverage of the seafloor and benefit both the geophysics and oceanography communities. Furthermore, strategic collaborations with the telecommunication community without burdening their operation will be critical to the long term success.