Ryo Kurihara, Kazushige Obara, Akiko Takeo, Takuto Maeda

Geophysical research letters, 45 , 3413-3419 (2018)

https://doi.org/10.1002/2017GL076779

西南日本のプレート沈み込み帯ではスロー地震と呼ばれる人の感じない地震が発生しています。スロー地震にはゆっくりとしたプレートの動きであるスロースリップ、2−8Hz程度の地震波を放出する深部低周波微動などの種類があります。本研究ではこのうち深部低周波微動に注目しました。

この深部低周波微動はスロースリップと対応して発生することがよく知られています。例えば、四国西部では約6ヶ月周期で深部低周波微動がスロースリップを伴って発生し、微動活動が数日間継続します。さらに、数日間継続する活動の中で微動の発生位置が約1日10km程度の速さで動いていることが知られています。一方で、遠地で地震が発生した際に伝播してくる表面波によって誘発されて、この周期的な活動とは異なった深部低周波微動が起こることが知られていました。本論文では、紀伊北部と四国西部において、この遠地の地震によって誘発される深部低周波微動がどの程度の頻度で発生しているのか、またこのような誘発された深部低周波微動の活動では微動の発生位置に動きがあるのかということを調べました。

本論文では、マッチドフィルタ法と呼ばれる過去に観測された地震と同様の地震波を持つ現象を地震計での観測記録から探し出す方法を用いて、遠地地震の表面波が到来した時間に注目して深部低周波微動の検出を行いました。遠地地震は2004年から2016年に発生したマグニチュード7.5以上の四国から震源が1500km以上離れたすべての地震(71個)を対象としました。

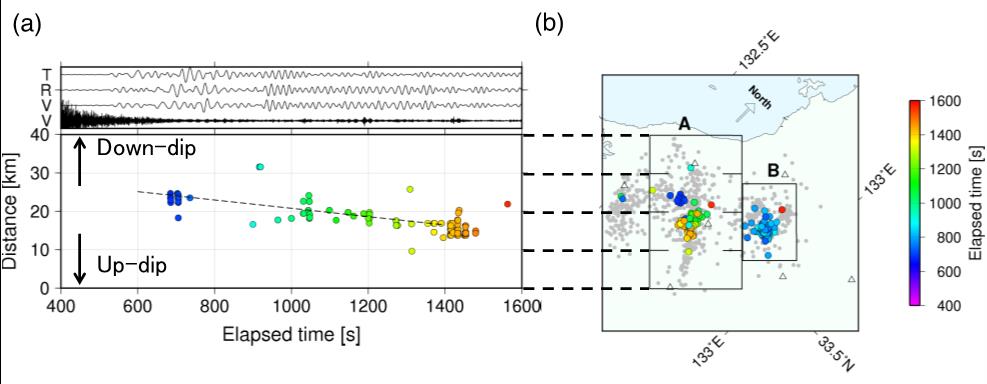

その結果、紀伊半島北部では9回、四国西部では16回の誘発微動を確認しました。また、遠地地震によって誘発された微動についても同じ場所での活動が継続しているわけではなく、時間的に徐々に動いていることがあるということがわかりました。その速さは時速10-100 kmと、周期的な活動の中で見られる通常の微動発生位置の移動に比べ、かなり速く、周期的な活動中でも微動活動が活発化した後に見られる局所的な移動と同程度の速度であることがわかりました。通常、このような微動の発生位置の移動はスロースリップの発生している場所が徐々に移動することに対応していると考えられていることから、この結果は遠地地震に誘発された深部低周波微動が観測することのできない小さなスロースリップを伴って発生していること、つまり遠地地震によって深部低周波微動だけでなくスロースリップも誘発された可能性を示唆します。

図:四国西部における2007年1月13日の千島列島沖地震による誘発微動の時空間分布.(a) 上の波形は表面波の3方向の成分と誘発微動の波形を示す.下の図中の色付きの丸は時間の経過に伴う誘発微動の位置の変化を示し,縦軸25km付近で開始した微動が徐々に15km付近まで移動している.(b) 誘発微動の発生場所.Aは(a)で示した誘発微動と対応する.A内だけでなく,B内でも誘発微動が発生している.