今年も一般公開・公開講義が開催されます。皆さまのお越しをお待ちしております。

【詳細は下記ポスターをクリック】

今年も一般公開・公開講義が開催されます。皆さまのお越しをお待ちしております。

【詳細は下記ポスターをクリック】

地震波エンベロープ及びその偏微分係数を計算するための摂動モンテカルロ法

竹内 希(東大地震研)

Journal of Geophysical Research, Solid Earth, 121, doi:10.1002/2015JB012661

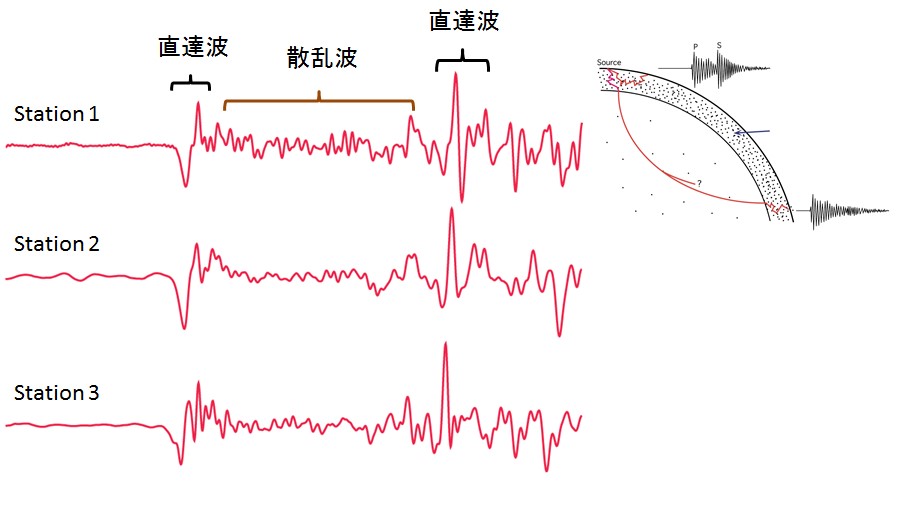

地震波形記録には散乱波と呼ばれる複雑な波が含まれています.直達波が震源から観測点まで寄り道をせずに到達する波であるのに対し,散乱波は途中で遠回りしながら観測点に到達した波です.散乱波が遠回りする理由は,地球の中に不均質があるからです.地球の不均質が地震波の行く手を阻む障害物となり,地震波が方向転換しているのです.逆の言い方をすれば,散乱波を上手に解析すれば,地球のどこにどれぐらいの不均質があるのかが調べられることになります.原理自体は以前から指摘されていましたが,解析手法が確立されておらず,あまりデータ解析が進んでいないというのが実状です.

この研究では,散乱波の波形(エンベロープ波形)とシミュレーション波形を直接比較することにより,系統的に不均質特性分布を推定する手法を提案しました.いわゆる「波形インバージョン」と呼ばれる手法の一種であり,波形データに含まれる情報をすべて活用する究極の手法と考えられています.計算時間がかかることが問題ですが,効率的な計算手法として,新たな「摂動モンテカルロ法」を提案しました.1回の理論波形計算と同定度の計算時間で,波形インバージョンが実施できるようになりました.

地震研究所には魅力的な観測データがたくさんあります.太平洋に展開する海底地震計ネットワークはその一つです (http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/yesman/index_j.html).今後これらのデータ解析を進めることによって,典型的な海洋プレートにはどの程度の不均質があるかとか,アセノスフェアはどの程度地震波を減衰させているかなど,地球の基本的な描像を明らかにしてゆきたいと考えています.

Geophysical Research Letters, 43, 4297-4302, doi:10.1002/2016GL068437

高周波数地震動により制約された2015年5月30日に

小笠原諸島西方沖で発生した深発地震(Mw 7.9)の発生位置

武村俊介1,2・前田拓人1・古村孝志1・小原一成1(1東京大学地震研究所, 2防災科学技術研究所)

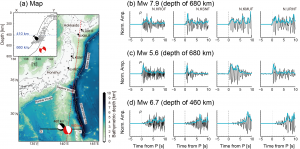

2015年5月30日に小笠原諸島西方沖を震源とするMw 7.9の深発地震が発生し(図1a,赤い震源球),震央から遠く離れた日本全国の広い範囲に大きな揺れが伝わりました.震源の深さは680 kmと同地域でこれまでに発生した深発地震の震源(図1a,灰色丸)よりも100 km以上深く,660 km不連続面付近でした.深発地震の発生原因はまだ十分に解明されていませんが,この地震は通常の深発地震よりも深い位置で起こっており,過去の観測記録でも例がないものでした.震源の深さや既往研究による震源域の地下構造を考慮すると,沈み込む太平洋プレートの最下部,上部マントルの最下部,または下部マントル内のいずれかで地震が発生したと考えられます.この地震の発生位置を詳細に調べることで,沈み込む太平洋スラブや660 km不連続面などの不均質構造および深発地震の発生メカニズムの解明につながると期待されます.本研究では,日本列島に展開された地震観測網(防災科学技術研究所F-netおよびHi-net)の観測波形記録と地震動シミュレーションで得られた高周波数P波の波形の包絡形状(エンベロープ)に着目した解析を行い,この地震の発生位置を拘束することに成功しました.

図1b-dに小笠原諸島西方沖で発生した深発地震において太平洋沿岸のF-net観測点で得られた高周波数(1-8 Hz)の上下動成分のP波部分を示します.地球が均質な構造をしていれば,P波の波形はその到着直後にだけ大きな振幅をもつ単純なパルス状のエンベロープとなります.実際には,沈み込むプレート内で地震が発生した場合,プレート内の不均質構造による最大振幅の遅れ(ピーク遅延)が発生し,特に太平洋沿岸で観測される1 Hz以上の高周波数成分において,そのエンベロープが紡錘形となることが知られています(例えば,Furumura and Kennett, 2005).しかし,今回の小笠原諸島西方沖の地震(図1b)ではP波初動直後に大きな振幅が現れる単純なもので,紡錘形のP波エンベロープとなっていません.この特徴は同じ位置で発生したMw 5.6の余震(図1c)においてさらに顕著であり,P波到来直後に最大振幅を迎えるパルス状のP波エンベロープとなっています.また,パルス状のP波は関東から北海道にかけての太平洋沿岸をおおよそ12.2 km/sの速い見かけ速度で伝わりました.一方で,震央位置の近い深さ460 kmで発生した地震(図1d)では,2-5 秒程度のピーク遅延とそれにともなう紡錘形のP波エンベロープがはっきりと認められます.これらの波形エンベロープの違いから,680 kmで発生した地震のP波は太平洋プレート内を通ってきていない,ということが強く示唆されます.

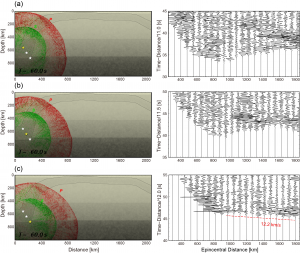

観測された小笠原諸島西方沖で発生する深発地震の高周波数P波エンベロープ形状の成因を理解するため,図1aの赤線に沿って震源から東北日本・北海道までの太平洋プレート構造を数値モデル化し,さまざまな震源位置を仮定した2次元の地震動シミュレーションを行いました(図2).プレート上端付近または中央部に震源を仮定した場合(図2a, b),プレート内の不均質構造により地震波が閉じ込められ,顕著な後続波をともなった紡錘形のP波エンベロープが得られます.この結果は,400-500 kmで発生する通常の深発地震の観測波形の特徴をよく説明していますが,680 kmで発生した今回の地震の特徴をうまく説明できません.一方で,沈み込む太平洋プレートの下端に震源を仮定した場合,680 kmの地震で観測された速いみかけ速度(約12.2 km/s)で伝わるパルス状のP波エンベロープを再現することに成功しました.

このように,観測波形とシミュレーションによる詳細な検討から,2015年5月30日に小笠原諸島西方沖で深発地震は沈み込むプレートの下端で発生したことを明らかにしました。プレートの下端で発生したため,震源より輻射されたP波は下部マントルを主に伝播し,スラブ内の不均質構造の影響をあまり受けないまま単純な波形形状が保持されたものと考えられます.今回の一連の検討から,高周波数地震動を用いることで,相対的な深発地震の発生位置に制約を与えることできることも新たにわかりました.今後,高周波数地震動をより積極的に用いた沈み込むプレートと深発地震に関する研究がさらに進むことが期待されます.

深さ680 kmの地震を仮定したシミュレーションによる地震波伝播スナップショット

謝辞 防災科学技術研究所のHi-net/F-netの波形データとF-netのMT解,気象庁の一元化震源を使用しました.また,海洋開発研究機構の地球シミュレータを使用しました.記して感謝いたします.図1a中の海底地形にはETOPO1 (Amante and Eakins, 2009),また地図と波形の描画にはGMT(Wessel and Smith, 1998)を使用しました。

野口科子(1) 前田拓人(2) 古村孝志(2)

(1) (公財)地震予知総合研究振興会 (2) 東京大学地震研究所

Geophysical Journal International, 205, 1108-1125, 2016, doi:10.1093/gji/ggw058

アウターライズ地震の際の海洋レイリー波が長周期地震動の継続時間に及ぼす影響

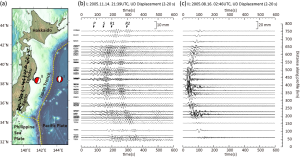

沈み込み帯の海溝軸より海側のプレート内部で起こるアウターライズ地震では,震源が陸域から遠く揺れの影響は比較的小さいものの,震源が浅いことから主に津波の危険性が指摘されてきました.我々は今回,日本の高密度な地震観測網によるアウターライズ地震の観測記録を解析し,より陸側で起こるプレート間地震よりも100秒以上長く続く長周期地震動が観測されていることを発見しました.また,その生成メカニズムを大規模3次元シミュレーションで解明しました.

東北地方の太平洋沖では,M6~7級のプレート間地震およびアウターライズの地震(日本海溝よりも東側の沈み込む前のプレートで発生する地震)が多数起こっています.我々は,防災科学技術研究所のHi-netによる高密度連続観測記録で記録される地震動の長周期成分に注目し,これらの地震の際の東北地方の波動場を調べました.その結果,アウターライズの地震では,長周期地震動がプレート間地震よりも100秒以上長く続くことを発見しました(図1).アウターライズの地震の記録には,表面波の到着以降に2つの波群が連続して到達しており(図1のR1・R2),これが振動継続時間を長くしていることがわかりました.これら2つの波群は共に周期13-14秒に卓越し,西へ向かって伝播するレイリー波の特徴を示しました.この現象がアウターライズ地震ではひろく見られ,一方プレート間地震では見られないことから,この現象の成因は日本海溝を横断する地震波の伝播経路にあるとみて,波動伝播シミュレーションによる検証を行いました.

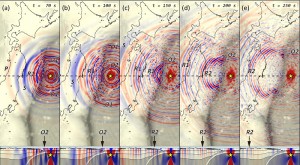

波動伝播シミュレーションには,実際の地形,地下速度構造および海水層を考慮できる3次元差分法を用いました.シミュレーションの結果,アウターライズ地震の際にみられる2つの波群の生成が確認されました(図2).震央からP波とS波が広がった後に,表面波と思われる地震波相が確認でき,しかも実際に観測されたように,それが二つの波に分離している(図2 中のR1とR2)ことも確認できます.ところが,海水層を人工的に干上がらせた状況下で波動伝播シミュレーションでは,これらの波は現れません.したがって,長時間継続する地震波を生む原因は,海水層にあることがわかりました.この結果を踏まえたさらなる理論的な検討から,これら二つの波が海洋下のレイリー波(海洋レイリー波)の基本モードと1次の高次モードであり,しかも観測された帯域において,地震波のエネルギーが集中して大振幅になりやすい環境も整っていたことが確認されています.一方,このような波が生成されるためには深い水深が必須であり,その結果としてアウターライズの地震以外ではほとんど観測されなかったことも明らかになりました.

本研究は,地震の観測記録に基づいて海洋レイリー波の存在を示したもので,特にアウターライズの地震においては,海洋レイリー波の存在は無視できないものである事がわかりました.石油タンクのスロッシングなど長大構造物への被害を評価する上では,振幅だけでなく振動継続時間も重要な要素となってきます.これまで海域の地震による地震動評価などのためのシミュレーションでは,海水層を考慮することは計算コストを伴う事とされてきましたが,この論文を含む最新の複数の研究が,海水層が地震動に無視できない影響を及ぼしている事を示しています.防災科学技術研究所や海洋研究開発機構のS-net・DONETといった海域の稠密地震観測網のデータが蓄積されるにつれ,このような海洋レイリー波の実態や,それらの強震動評価への影響がより詳細に明らかになってくるものと期待しています.

地震波伝播のアニメーション(図クリックで動画再生)

東北沖アウターライズの地震の波動伝播シミュレーション結果.上段は地上および海底での上下動変位振幅,下段は震源を通る東西の断面図.左側は海水層を考慮した場合,右側は海水層を考慮しない場合.赤が上向き変位,青が下向き変位を示す.

ニュスレターPLUS23号の特集:「遠地津波の到達はなぜ予想時刻から遅れるのか?」の綿田辰吾助教 および、24号の特集:「今の地震学に出来ないこと⇒非線形と非平衡の物理で挑む地震」の波多野泰弘准教授の2本立てで今回は開催されました。

両名とも、専門外との研究において出された成果についての内容で、分野をまたがった研究が今後ますます必要とされていくような、示唆に富む内容でした。

Visiting professor/post-docs 2017 positions open for application

Deadline: August 20, 2016 at 11:59PM JST

For details visit :International Research Promotion Office

中田節也教授が、「日本火山学会賞」を受賞しました。

受賞研究:火山噴火現象理解のための物質科学的研究

推薦理由:中田節也氏は、数多くの噴火現象に関する学術的成果を残されてきた。また、火山学会発展にも大きく貢献されてきた。

1990年に始まった雲仙普賢岳の噴火では、いち早く噴出率変化に着目し、地球物理データとの関係を明らかにするなど、地球物理観測の高度化草創期に、現象の本質をいち早く見抜き、精力的に噴火メカニズム解明に取り組まれた。こうした研究スタイルは今日の世界的な火山噴火の物質科学的研究の模範ともなっている。その後も独創的な挑戦を続けられ、1999年からの雲仙国際共同研究は,雲仙科学掘削計画ー国際陸上科学掘削(USDP-ICDP)では、噴火間もない火道掘削に挑む世界初の大型プロジェクトを牽引され、国内外で噴火および火山体構造の研究活性化に尽力された。

その後も国内外の火山を問わず、噴火推移および物質科学的解析を迅速に行い、地球物理データに照らして噴火現象の総合的理解に取り組まれた。これまで扱ってきた噴火は、雲仙普賢岳1991~1995年噴火、九重火山1995年噴火、三宅島2000年噴火、有珠山2000年噴火、浅間山2004、2008年噴火、北マリアナ諸島アナタハン火山2003,2005,2007-2008年噴火、新燃岳2011年噴火、インドネシア・シナブン山2010-2015年噴火、同・ケルート山2014年噴火、西之島2014年噴火、御嶽山2014年噴火と実に多い。これらの多くの噴火では、観測班の設置や観測経費の獲得に尽力し観測体制を整え、系統的かつ継続的な観測研究を可能にし、噴火の詳細な推移の解明に大きく寄与した。最近では、これらの経験を生かされ、過去の噴火履歴と現代の噴火観測データに基づく噴火系統樹作成に着手され、噴火推移予測など、火山防災にも大きく寄与されている。また、国際誌の編集委員を長く務めると共に、国内火山研究の特集号企画などを率先して進め、国内火山学の国際化に大きく尽力されてきた。

中田節也氏は、長年にわたり、日本火山学会理事、IAVCEIの執行委員を務められ、火山学会会長、IAVCEI会長、噴火予知連絡会の副会長などを歴任された。特に火山学会法人化では、定款の取りまとめ、学会事務局の移転など、今日の学会の基盤整備に尽力された。また、2007年Cities on Volcanoes 5(島原市で開催)、2012 年第5回世界ジオパークユネスコ会議(同)、2013年IAVCEI学術大会(鹿児島市で開催)など、国際会議の国内開催にも貢献されてきた。

九州大学および東京大学では長く後進の指導にあたり、現在の日本火山学会を担う多数の人材を育成した。さらに、雲仙火山博物館の監修、日本ジオパーク委員会副委員長を務めるなど、火山学そのものの発展のみならず、その成果に基づき、火山や噴火を正しく理解し、向き合うための考え方を広めることにも貢献されてきた。

以上から、中田節也氏を日本火山学会賞候補者として推薦する。

安田敦准教授・吉本充宏外来研究員らが日本火山学会論文賞を受賞しました。

受賞研究:姶良火砕噴火のマグマだまり深度。

雑誌名:火山,60巻, (2015) 381-397.

著者:安田敦・吉本充宏・藤井敏嗣

選考理由:大規模なカルデラを形成する破局的巨大噴火の将来予測を可能とすることが、現在の火山学に求められている極めて重要な研究テーマである。そのためには、カルデラを形成する大規模噴火に関与したマグマ溜まりの深度を精度良く決めることが重要である。本論文は、日本最大規模のカルデラ形成噴火である2万9千年前の姶良火砕噴火の噴出物を、全岩化学分析、斑晶鉱物組成、メルトインクルージョン組成を様々な分析手法を用いて明らかにし、さらに最近の熱力学温度圧力計を適用して、マグマ溜まりにの物理化学条件を明らかにした。その結果、マグマの含水量が4.5wt%あり水に飽和していたこと、大量噴出の主因が苦鉄質マグマの注入ではなく水の飽和であったこと、マグマ溜りには酸素雰囲気の不均質が存在し、高音部の方がより酸化的であったこと、マグマ溜り上部は、従来の推定よりかなり浅い深さ4-5㎞に達していたことを明らかにした。豊富なデータに基づき、明快な論理展開で、噴火直前でのマグマ溜まりの物理化学的条件を高精度で推定するなど、火山学的に極めて価値の高いものである。

以上の成果により、日本火山学会論文賞として相応しいと判断する。