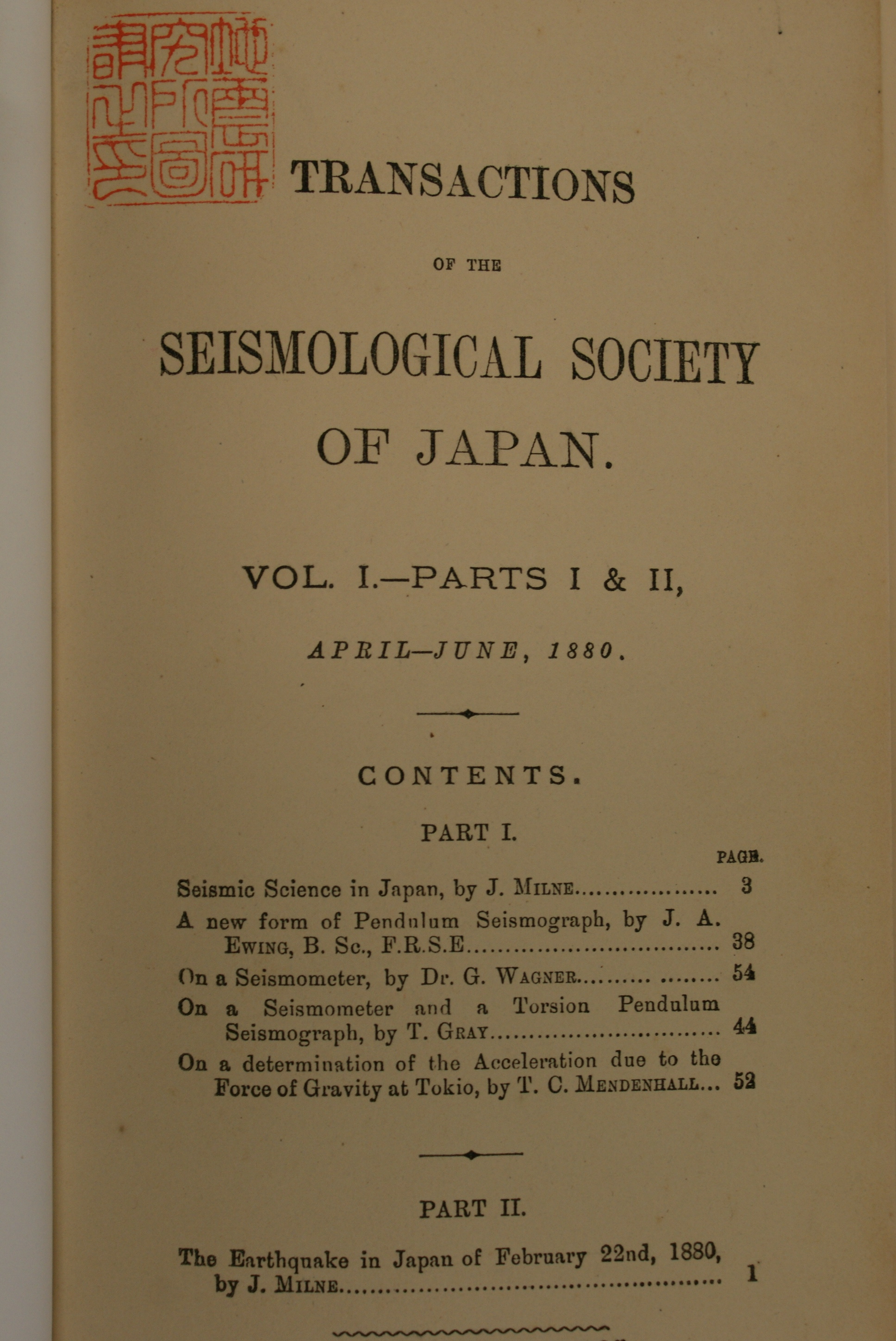

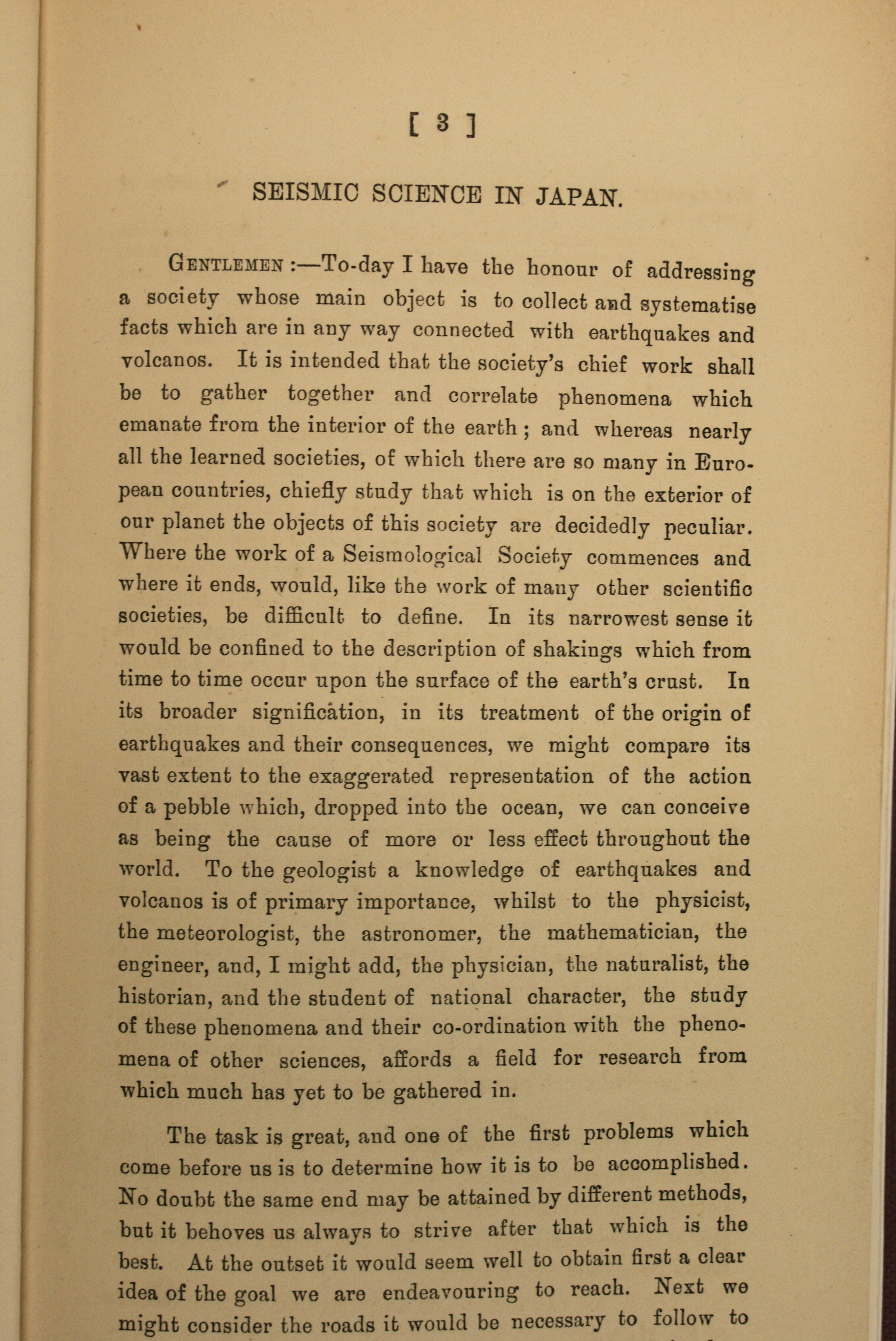

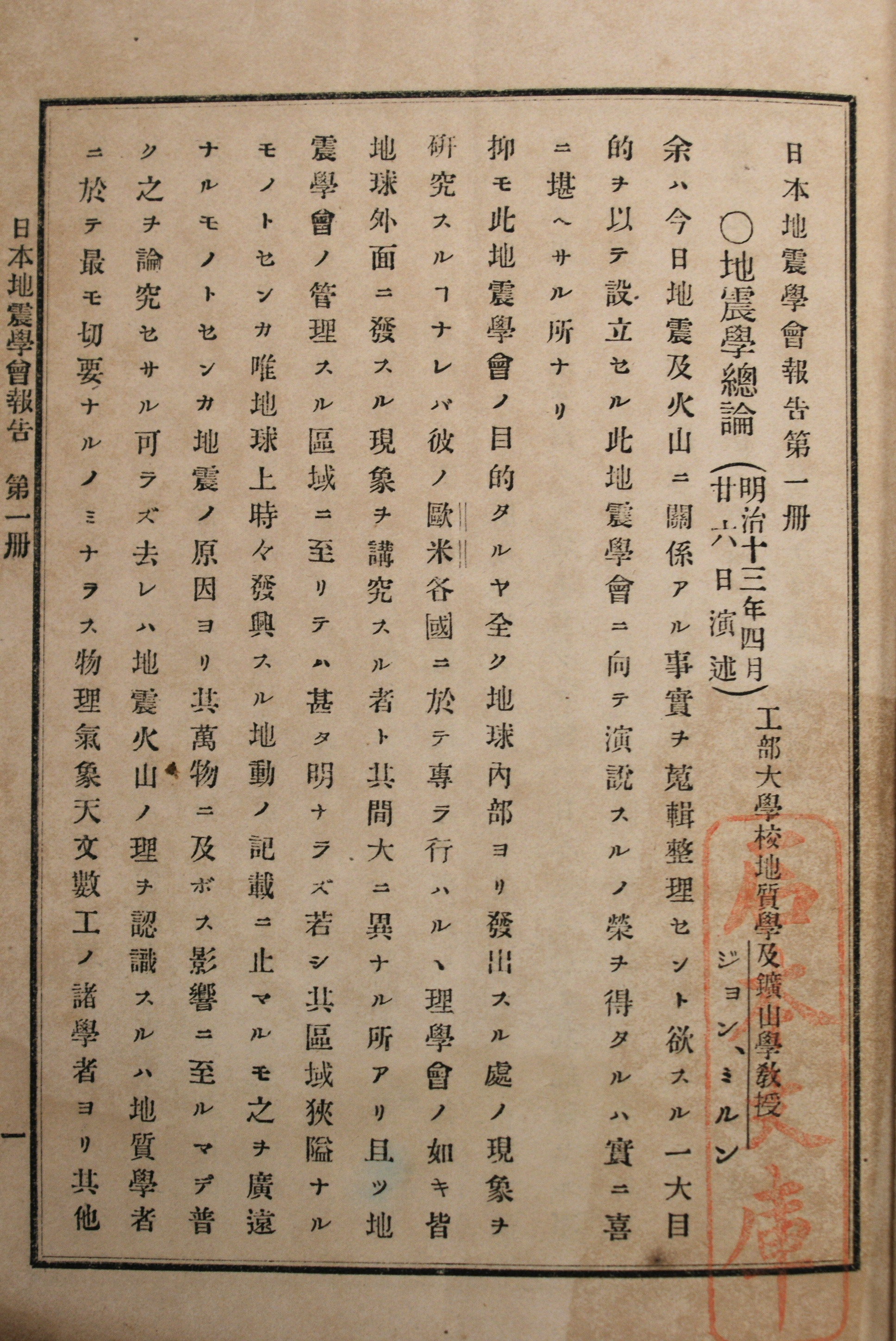

明治13年(1880)の横浜地震がきっかけとなり、日本における近代地震学の扉を開いたのもお雇い外国人でした。中でも忘れるわけに行かないのは、“Earthquake Milne(地震屋ミルン)”とあだ名されるようになったJohn Milne(ジョン・ミルン)、James Ewing(ジェームズ・ユーイング)、そしてThomas Gray(トマス・グレイ)の3人です。

John Milne

James Ewing

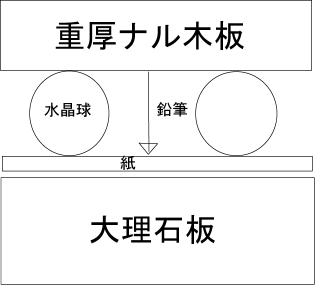

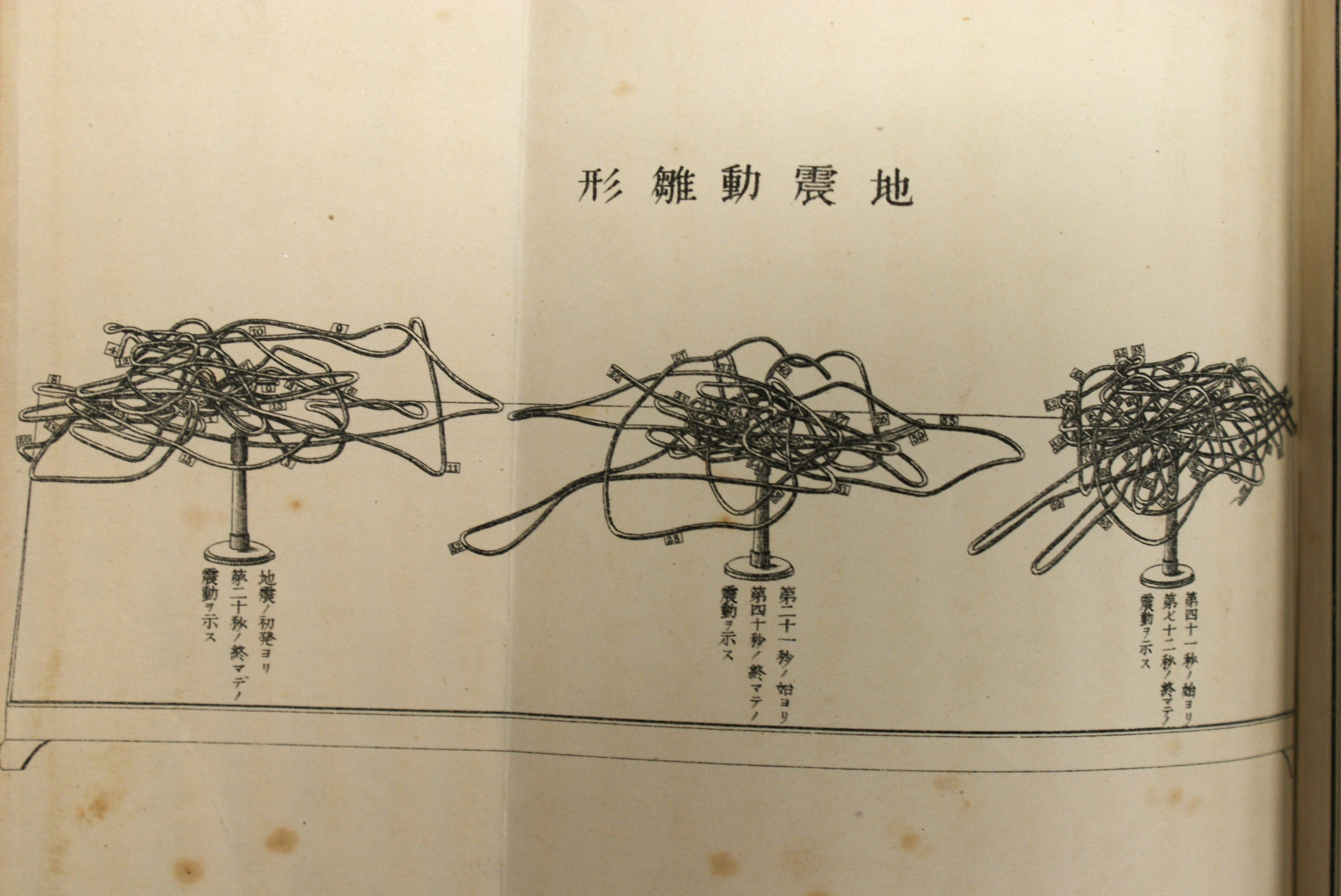

3人はいずれもイギリス人。ミルンは工部省工学寮の教師に招かれましたが、この組織は工部大学校に改変され、さらに東京大学理学部と合併して東京帝国大学工科大学となります。ユーイングは明治13年にすでに実用的な水平振子を用いた地震計を考案し、大学は彼のために神田一ツ橋(現在の神田錦町)にあった構内に、地震学実験所を設けました。またグレイは、スプリングを用いた上下動の観測法を考案しました。

この3者の工夫を集成して作られた「ユーイング=グレイ=ミルン地震計」によってようやく、地震動の水平2成分・上下成分・時刻を記録することができる、本格的な地震観測機器ができあがったと言って良いでしょう。東京気象台においても明治18年(1885)、Palmieri地震計による観測を止め、ユーイング=グレイ=ミルン地震計による観測を開始しました。

Ewing水平振子地震計(模型)