観測開発基盤センター 篠原 雅尚 教授が参加している海底圧力観測のフィールド実証試験が、国立研究開発法人防災科学技術研究所からプレスリリースされました。

◆詳細:https://www.bosai.go.jp/info/press/2023/20230522.html(防災科学技術研究所HP)

2023年夏 研究体験プログラム

2023年夏(8月・9月)に大学院に進学を検討している国内の学部生を対象とした、

東京大学地震研究所 研究体験プログラムを実施します。

詳しくはこちらをご覧ください。

第19回サイエンスカフェ(オンライン)開催報告

サイエンスカフェを地震・火山噴火予知研究協議会と広報アウトリーチ室の共同で、2023年5月17日にオンラインで開催いたしました。

19回目となる今回は、「1983年日本海中部地震と1993年北海道南西沖地震」というテーマで開催し、小菅正裕 名誉教授(弘前大学),佐藤比呂志 名誉教授(東京大学)を迎え、加藤尚之 教授の司会のもと、1983年日本海中部地震や1993年北海道南西沖地震を含む日本海東縁の地震活動とテクトニクスについて紹介していただきました。

<地震・火山噴火予測研究のサイエンスカフェ >

地震や火山噴火に関する研究の成果は、予測の基礎となることが期待されています。これまでの研究から、地震や火山噴火のメカニズムへの理解は深まってきました。また、今後発生する可能性のある地震や火山噴火を指摘することもある程度はできます。しかし、規模や発生時期についての精度の高い予測はまだ研究の途上です。このサイエンスカフェでは、地震・火山噴火の予測研究の現状について研究者と意見交換を行い、研究者・参加者双方の理解を深めることを目的とします。

第1025回地震研究所談話会開催のお知らせ

下記のとおり地震研究所談話会を開催いたします。

ご登録いただいたアドレスへ、開催当日午前中にURL・PWDをお送りいたします。

なお、お知らせするzoomURLの二次配布はご遠慮ください。また、著作権の問題が

ありますので、配信される映像・音声の録画、録音を固く禁じます。

記

日 時: 令和5年5月19日(金) 午後1時30分~

開催方法: インターネット WEB会議

1. 13:30-13:45

演題:Origins of the tsunami following the 2023 Turkey–Syria earthquake

著者:○胡 桂・佐竹健治、Linlin LI・Peng DU (中山大学)

2. 13:45-14:00

演題:地磁気日変化解析から推定される上部マントル電気伝導度構造の不均質性

著者:○小山崇夫、藤田 茂(統計数理研究所)、藤井郁子(気象大学校)、馬場聖至・清水久芳

要旨:高層物理に基づいた大気圏-電離圏結合モデルGAIAから導かれる地磁気日変化モデルをソースとして電気伝導構造解析をおこない、上部マントル構造の不均質を検出した。

3. 14:00-14:15

演題:衛星SARによる霧島新燃岳2017・2018年噴火に前駆する地殻変動

著者:○姫松裕志・青木陽介、小澤 拓(防災科研)

要旨:衛星SARデータに時系列解析を適用することで明らかになった霧島新燃岳2017年、2018年噴火に前駆する地殻変動の描像とその解釈について報告する。

○発表者

※時間は質問時間を含みます。

※既に継続参加をお申し出いただいている方は、当日zoomURLを自動送信いたします。

※談話会のお知らせが不要な方は下記までご連絡ください。

〒113-0032 東京都文京区弥生1-1-1

東京大学地震研究所 共同利用担当

E-mail:k-kyodoriyo(at)eri.u-tokyo.ac.jp

※次回の談話会は令和5年6月16日(金) 午後1時30分~です。

金曜日セミナー(2023年6月16日)吉田純也(東北大学)

題目:粒子線イメージングの適材適所

要旨:粒子線を用いて物体内部の密度や元素分布を非破壊で可視化する技術が粒子線イメージングである。使用する粒子の種類・粒子のエネルギー・検出器は様々な組み合わせが考えられるが、対象と粒子の相互作用・対象の大きさ・粒子線の利用可能性を考慮して適切な組み合わせを選ぶ。筆者はこれまで素粒子原子核実験のための検出器・測定・解析技術の開発とともに、これを応用した粒子線イメージングの技術開発にも携わってきた。本セミナーでは、宇宙線ミューオン・低速中性子・放射光(10keVのオーダーのX線)といった粒子によるイメージングについて紹介し、その基礎となる物理学的過程と応用例を解説する。また可能ならば、地球科学分野での応用の可能性も議論したい。

Friday Seminar (19 May 2023) Stephanie Prejean (USGS)

Title: Operational Eruption Forecasting: A Global Perspective

Abstract:

Historically, volcano eruption forecasting has been based primarily on seismology. Traditional seismological forecasting techniques, which involve tracking the temporal evolution of seismic events with various source processes (brittle failure earthquakes, long period earthquakes, and tremor) in context of other data streams, has been successful for many high-impact eruptions. However only 22% of historical eruptions in the US were preceded by volcanic swarms and only 33% of eruptions at monitored volcanoes in Alaska since 1990 were successfully forecast. In this talk I will describe common methods of eruption forecasting based on seismicity and give examples of when these methods succeed and when they fail, based on the practical experience of the Alaska Volcano Observatory (AVO) and the USGS Volcano Disaster Assistance Program (VDAP). AVO and VDAP are both engaged in multiple eruptions annually with a wide variety of characteristics. Thus, the combined work of these organizations provides a realistic global snapshot of how new seismology research can potentially meet the operational needs of volcano observatories. In context of these lessons, I will present four examples of new efforts between VDAP and its partners to improve eruption forecasting and monitoring: 1. Monitoring remote volcanoes (Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, Kingdom of Tonga, 2022), 2. Evaluating earthquake swarms (database of all volcanoes in the US), 3. Insight from tracking earthquake families (Agung volcano, Indonesia, 2018), 4. Practical use of infrasound and alarms (Fuego, Guatemala, 2018).

【研究速報】2023年5月5日石川県能登地方の地震

ウェブサイト立ち上げ:2023年5月8日

最終更新日:2023年5月16日

2023年5月5日にありました石川県での地震について、解析結果等地震研の研究者による研究速報を以下に随時掲載いたします.

*報道関係の皆さまへ:図等をご使用される際は、「東京大学地震研究所」とクレジットを表示した上でご使用ください。また、問い合わせフォームよりご連絡ください。

□2023/05/10 15:35 加藤愛太郎教授による解析が更新されています。

1729年能登半島の地震の際の有感地震数

地震火山史料連携研究機構が,石川県能登地方の地震に関連して作成した資料です。以下のリンクからご覧ください(提供:加納靖之准教授)

東京大学地震火山史料連携研究機構(地震研究所・史料編纂所)

https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/project/eri-hi-cro/topics/1729noto.html

2023 年5月5日石川県能登地方の地震(M6.5)に関連する海岸の隆起(速報)

石山達也(東京大学地震研究所)・廣内大助(信州大学)・松多信尚(岡山大学)・立石 良(富山大学)・安江健一(富山大学)

2023年5月9日

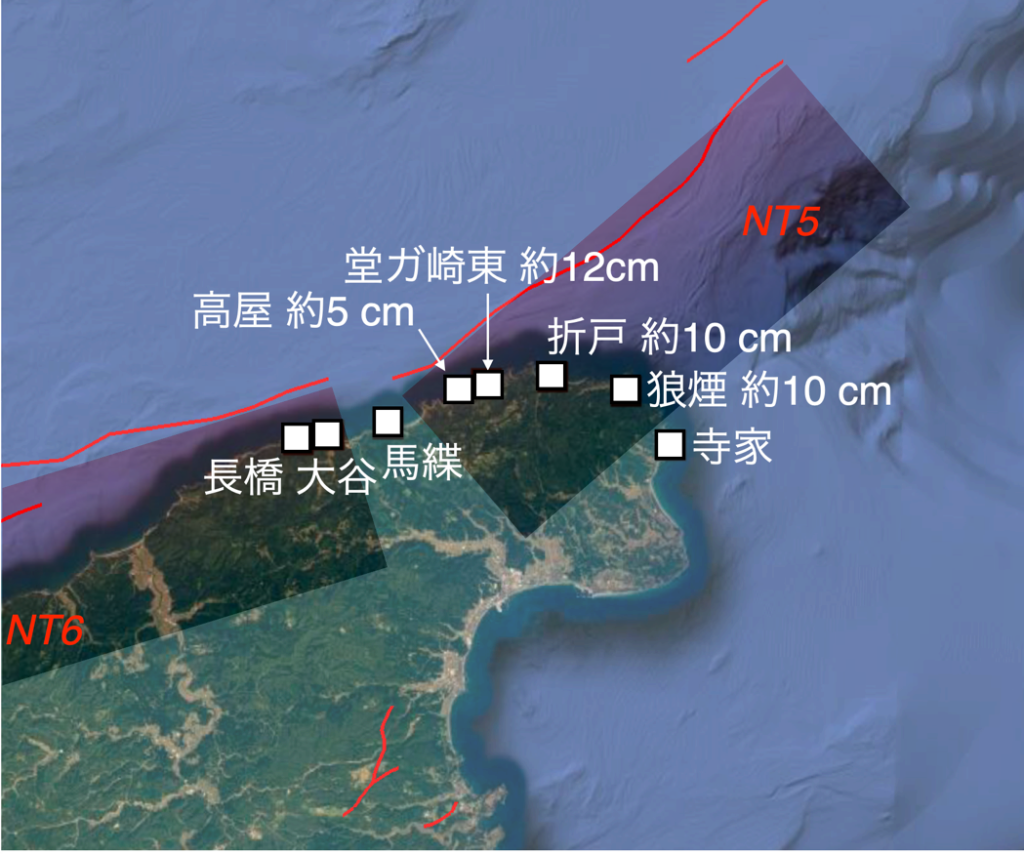

2023 年5月5日14時42分に、石川県能登地方の深さ約10 km でM6.5(暫定値)の地震が発生した。地震の発震機構は北西-南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、上部地殻内で発生した地震である(地震本部, 2023)。この地震に関連する地震性隆起の痕跡を調べるために、地震発生翌日の5月6日から8日にかけて、能登半島北東岸部の海岸地形調査を実施した。その結果、複数の地点においてこの地震によって生じたと考えられる隆起の痕跡を見出した(図1)。

もっとも確実な隆起の痕跡は、Hamada et al. (2016)のSite H(珠洲市高屋町、堂ガ崎東方)である。ここで記載されたノッチ・隆起ベンチおよびヤッコカンザシを同定し、ハンドレベルを用いた簡易測量を5月8日に行った(図2)。海面高度とヤッコカンザシ下面の比高(約76 cm)および測定時の珠洲市長橋における観測潮位の標高(5 cm; 速報値)から、地震後のヤッコカンザシ下面の標高は約81 cmと推定される。Hamada et al. (2016) によるヤッコカンザシ下面の標高は69 cmであることから、本地点における地震時隆起量は約12 cmと推定される。この値はGNSS観測によってM珠洲狼煙観測点で観測された11 cm程度の隆起と整合的である。ただし、観測潮位は速報値であることから、この値は暫定値である。震源域には堂ガ崎と同様に地震前に計測された離水岩石海岸地形・ヤッコカンザシ群集が、Hamada et al. (2016) のSite I(珠洲市狼煙新町、能登双見西方)や宍倉ほか (2020) のE3地点(珠洲市馬緤町)など複数存在するが、荒天による波浪や地震による斜面崩壊のため今回は測量を実施することができなかった。

このほか、震源域に分布する漁港の防波堤内に付着する貝類(カキ、フジツボ)が、満潮時に海面より上位に分布する様子が複数認められた。これらはいずれも潮間帯に生息することから、このような分布は地震時の隆起を示す可能性がある。カキ・フジツボ分布上限と海面の高度差は、狼煙漁港では5月6日に約10 cm、折戸漁港では同日に約10 cm、狼煙漁港(高屋)では約5 cmであった。これらの測定時は漁港内の波は穏やかであった。また、震源域東端に位置する長橋漁港ではカキは海面下に分布していたほか、震源域東端の大谷漁港および震源域西端に位置する寺家漁港では海面より上に分布する貝類は確認出来なかった。今後貝類の鑑定を実施し、より詳細な分布高度の検討を行う。

このように、今回の地震に際しては、震源域直上にあたる能登半島北東部の海岸に10 cm程度の地震性隆起が生じたと考えられる。地震性隆起と佐藤ほか(2020)による震源断層モデルとの関係を見ると、NT5の西部では地震性隆起が生じた一方、NT5下端以南や西に隣接するNT6直上では地震性隆起の痕跡は見出されなかった。大雨および波浪のために調査を行うことができなかった地点については、後日補完的な調査を行う予定である。

[引用文献]

Hamada, M., Hiramatsu, Y., Oda, M., and Yamaguchi, H., 2016, Fossil tubeworms link coastal uplift of the northern Noto Peninsula to rupture of the Wajima-oki fault in AD 1729. Tectonophysics, 670, 38-47.

地震調査研究推進本部・地震調査委員会, 2023, 2023 年5月5日石川県能登地方の地震の評価, https://www.static.jishin.go.jp/resource/monthly/2023/20230505_ishikawa_1.pdf(2023年5月9日閲覧)

佐藤比呂志ほか, 2020, 2.5.1 断層モデルの構築, 令和2年度「日本海地震・津波調査プロジェクト」成果報告書, 275-303.

宍倉正展・越後智雄・行谷佑一, 2020, 能登半島北部沿岸の低位段丘および離水生物遺骸群集の高度分布からみた海域活断層の活動性. 活断層研究, 53, 33-49.

図1 今回の調査地点と推定された地震に伴う隆起量。NT5, NT6は佐藤ほか(2020)の震源断層モデル。

2023年5月8日11時41分撮影。白矢印はヤッコカンザシ群集が付着するノッチの位置を示す。

地震予知研究センター:加藤 愛太郎 教授

最終更新日:2023年5月10日15:35

2023年5月5日14 時 42 分に石川県能登地方の深さ約12 kmでマグニチュード(M)6.5(気象庁暫定値)の地震が発生した。この地震により石川県で最大震度6強が観測され被害が生じた。この地震の発震機構は北西-南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で,地殻内で発生した地震である。この地震により,珠洲市長橋と輪島港で0.1mの津波が観測された(気象庁)。

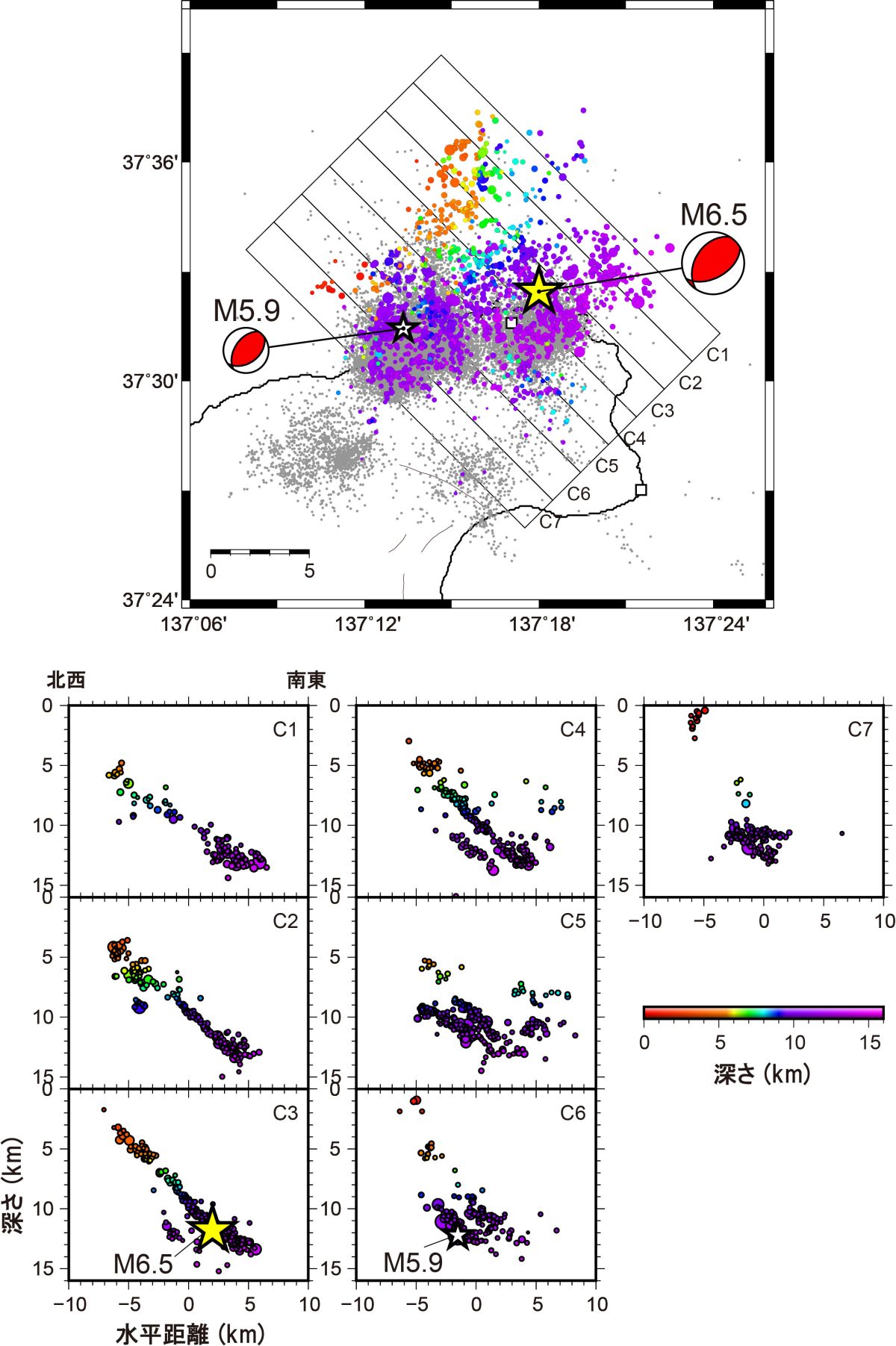

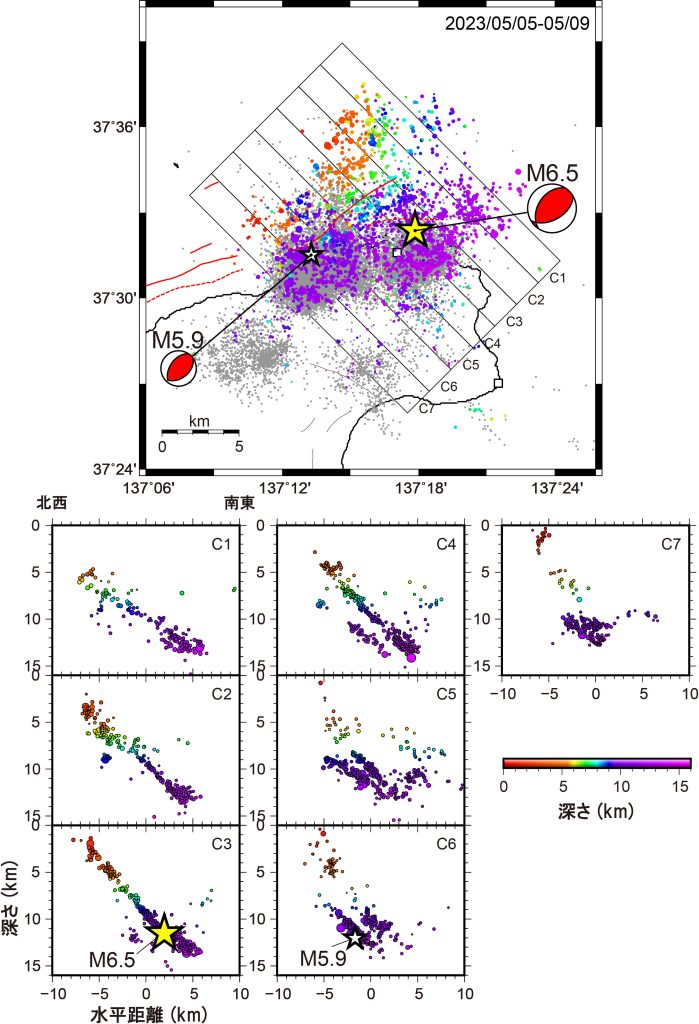

2023年5月5日から5月9日までの5日間の連続地震波形データを用いて,地震の検出と震源再決定(計2420個)をおこなった。今回の地震にともなう活発な地震活動は,東西約15 ㎞,南北約15 ㎞の領域内で発生している(上図)。震源の深さ断面図(下図)を見ると,南東に傾斜した震源の並びが確認でき,今回の地震は南東傾斜の断層面上で発生したことが分かる。21時58分に発生したM5.9の地震も同様に南東傾斜の断層面で発生したが,M6.5の断層面よりも少し深い場所で生じた可能性がある。今回の地震が発生した石川県能登地方では,2020年12月以降,地震活動が活発な状態が継続している。今回の活動域は,これまでの活動域と比べて北側の海域(浅部)に広がっている点が特徴的である。海域で大きな地震が起きれば今回よりも大きい津波が生じる恐れがあり,強い揺れだけでなく津波にも十分な注意が必要である。

今回の地震活動にともなう震源分布(初期解析結果)

謝辞:防災科研Hi-net,気象庁,京都大学で管理・運営されている地震観測連続波形データを使用させて頂きました。ここに記して感謝の意を表します。

トルコ・シリア地震災害調査速報会

科学研究費補助事業(特別研究推進費)「2023 年トルコ南部の地震と災害に関する総合調査」調査団、日本建築学会、土木学会、地盤工学会は合同で災害調査団(団長:楠浩一教授)を派遣し、現地調査を実施しました。その速報会を開催し、調査の概要と、現時点でわかっている課題と教訓について報告する予定です。 日時:2023 年 4 月 29 日(土) 13:30~17:10 会場:東京大学地震研究所1号館2階セミナー室及びリアルタイム動画配信(zoom) 申し込み方法:以下のWEBから申し込んでください。 https://www.aij.or.jp/event/list.html 問合せ先:日本建築学会事務局

Friday Seminar (28 April 2023) Yihe Huang (Univ. Michigan) **at 11am-Noon**

The effects of temporal changes of fault zone material properties on earthquake cycles

Abstract:

第18回サイエンスカフェ(オンライン)開催報告

第18回サイエンスカフェを地震・火山噴火予知研究協議会と広報アウトリーチ室の共同で、2023年4月21日にオンラインで開催いたしました。

18回目となる今回は、「関東大震災:地震像と社会的影響」というテーマで開催し、話題提供者に酒井慎一 教授(東京大学大学院情報学環・地震研究所),関谷直也 准教授(東京大学大学院情報学環)を迎え、加藤尚之 教授の司会のもと関東大震災研究の課題や今後予想される首都直下地震への対応などについて紹介していただきました。

<地震・火山噴火予測研究のサイエンスカフェ >

地震や火山噴火に関する研究の成果は、予測の基礎となることが期待されています。これまでの研究から、地震や火山噴火のメカニズムへの理解は深まってきました。また、今後発生する可能性のある地震や火山噴火を指摘することもある程度はできます。しかし、規模や発生時期についての精度の高い予測はまだ研究の途上です。このサイエンスカフェでは、地震・火山噴火の予測研究の現状について研究者と意見交換を行い、研究者・参加者双方の理解を深めることを目的とします。