海掘削により室戸岬沖の海底下生命圏の実態とその温度限界を解明について、JAMSTECよりプレスリリースがされました。

共同プレスリリース:深海掘削により室戸岬沖の海底下生命圏の実態とその温度限界を解明

海掘削により室戸岬沖の海底下生命圏の実態とその温度限界を解明について、JAMSTECよりプレスリリースがされました。

共同プレスリリース:深海掘削により室戸岬沖の海底下生命圏の実態とその温度限界を解明

柴田 勇吾(修士課程1年)が、2020年度日本地震学会学生優秀発表賞を受賞しました。

対象発表:「データ同化を導入した地震波逆伝播計算による地震断層すべり分布推定の数値実験」

上田 拓(博士課程2年)が、2020年度日本地震学会学生優秀発表賞を受賞しました。

対象発表:GNSS変位から推定される地下での応力変化と地震活動の季節変動性

川勝 均 教授が、American Association for the Advancement of Science(アメリカ科学振興協会)によるAAAS Fellowに選出されました。

受賞理由:In recognition of outstanding research, innovation, project management and service to the community in seismology, geophysics and technology.

AAAS Fellowについて:AAAS Fellows are a distinguished cadre of scientists, engineers and innovators who have been recognized for their achievements across disciplines, from research, teaching, and technology, to administration in academia, industry and government, to excellence in communicating and interpreting science to the public. (Cited from: https://www.aaas.org/fellows)

例年、ワシントンにある本部で開催される大会にて授賞式は、2021年はオンラインでの開催がアナウンスされています。

加藤愛太郎 and Yehuda Ben- Zion(University of Southern California, Los Angeles)

Nature Reviews Earth & Environment, https://doi.org/10.1038/s43017-020-00108-w, (2020).

https://rdcu.be/caT5j (オンライン アクセス可能)

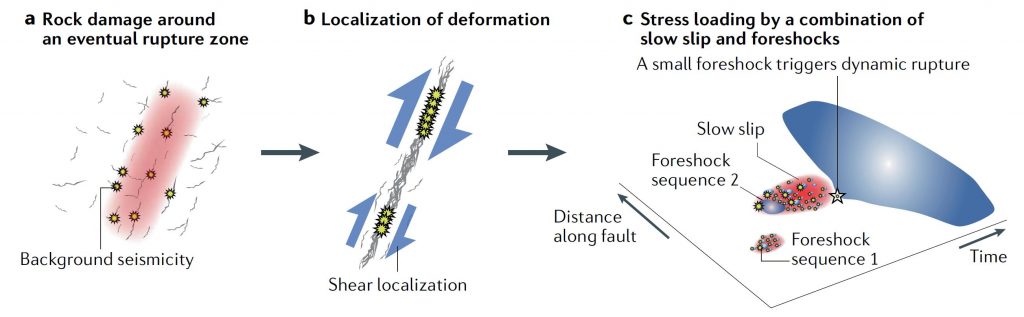

地震は,地下で断層がずれ動くことで発生します。大地震がどのように発生するのか,つまり,断層がどのようにして動き出すのかという基本的な問題は,長年の間,謎のままです。大地震が始まる過程は,異なる時間・空間のスケールで進行する変形が関与しているため,とても複雑であり多様性にも富んでいます。本総説では,最近の観測・理論・実験的研究の成果をもとにして,大地震の発生過程について統合的なモデルを提案しています。

まず,前震と呼ばれる大地震の発生直前に近傍で生じる地震活動に着目して,既往研究により提唱されてきた3つの地震発生モデルの特徴をまとめています。次に,地震・測地データの分析により,いくつかの大地震(2019年リッジクレスト地震など)の発生前(数年前)に見られた,地下の広域変形が震源域周辺へと徐々に集中(局在)化した例を示しました。大地震の発生直前においては,移動を伴う前震活動やスロースリップが同時に発生することで,断層面近傍に変形の集中(局在)化が進み,大地震の発生を促進した例(2011年東北地方太平洋沖地震や2014年チリ北部地震など)についても議論しています。このプロセスは時間とともに段階的に進む点が特徴です。そのため,変形だけを見ていても,大地震の精度の高い直前予測は難しいことを意味します。この特徴は,断層のずれがなめらかに加速的に増加するという既往モデルの再考の必要性を提示しています。天然の断層はギクシャクとした断続的な動きをしやすく,力が十分たまっていれば小さな前震(破壊)でも大地震を引き起こすことが考えられます。

論文の後半では,スロースリップと地震発生の関連性に加えて,不均一の強い構造をもつ断層面を用いた近年の室内実験や理論研究にもとづいて,大地震発生に至るプロセスの多様性について議論しています。最後に,大地震に至る過程の多様性を説明できる統合的な地震発生モデルを提案するとともに,大地震の発生過程を理解する上で不可欠な今後の研究の見通しについて述べています。

所内外の技術職員の発表を主とした職員研修会を下記のとおり開催致します。

日程: 令和3年2月4日(木)~ 2月5日(金)

開催形態:Zoomによる全面オンライン

詳しくは:職員研修のページ

Iyan E. Mulia, 石辺岳男(地震予知総合研究振興会), 佐竹健治, Aditya Riadi Gusman (GNS Science), 室谷智子(国立科学博物館)

Earth Planets Space 72, 123 (2020). https://doi.org/10.1186/s40623-020-01256-5

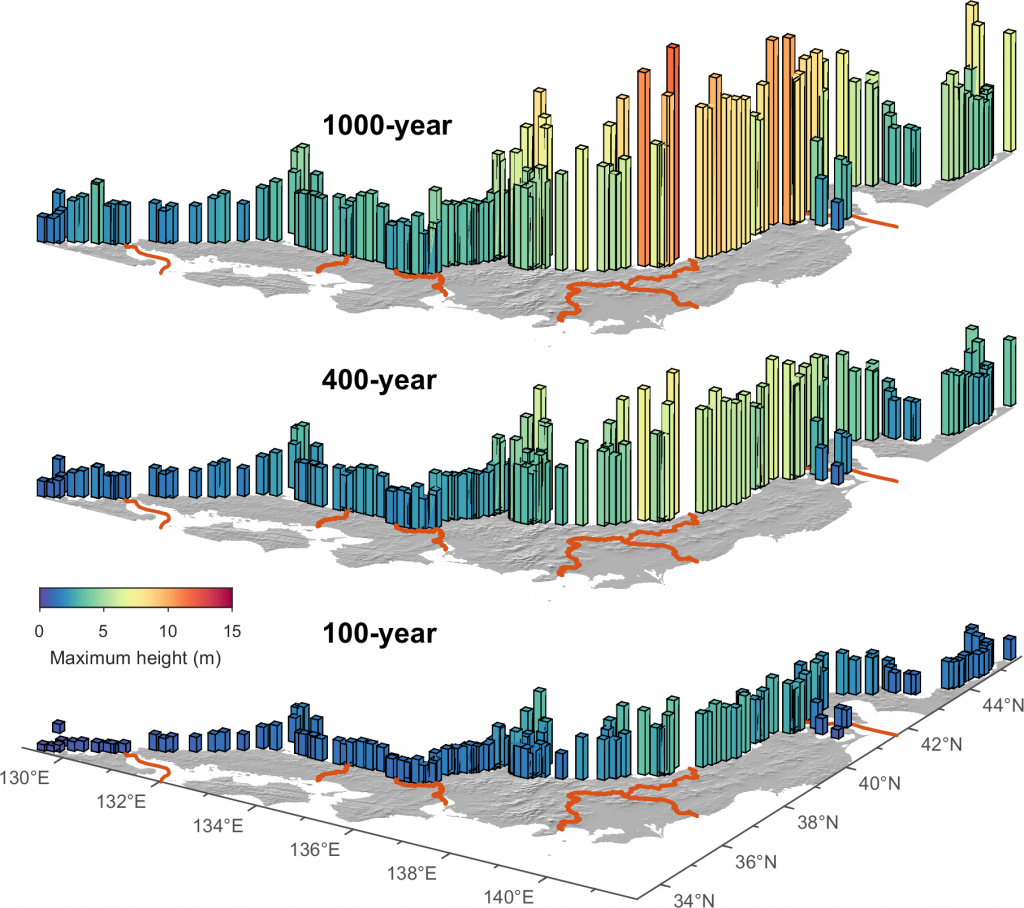

日本海東縁部では、過去100年間に1940年積丹半島沖の地震、1964年新潟地震、1983年日本海中部地震、1993年北海道南西沖地震といった大地震(M>7)によって津波が発生し、日本海沿岸に大きな被害をもたらしてきました。

文部科学省受託研究「日本海地震・津波調査プロジェクト」の一環として、日本海沿岸における津波の高さを確率論的に評価しました。すなわち、日本海で大地震を起こすと考えられるすべての断層からの津波を考慮し、各沿岸においてある期間内に想定される津波の高さを求めました。

具体的には、「日本海における大規模地震に関する調査検討会」(国土交通省・内閣府・文部科学省)によって同定されている60の活断層を対象に、断層面上のすべりの不均質性を考慮した7万通り以上のシナリオを想定し、それらによる沿岸での津波高さをシミュレーションしました。過去の津波との比較からシミュレーション結果の不確定性を見積もり、地震活動カタログに基づいて、それぞれのシナリオの発生確率を計算し、それらを足し合わせることによって、日本海沿岸の約150の市町村ごとの津波高さを確率論的に求めました。 結果の図を見ると、想定される津波の高さは東北地方~北陸地方で高く、西南日本では低いことがわかります。今後100年間に想定される津波高さ(図下)は最大3.7mですが、500年(図中)だと最大7.7m、今後1000年間(図上)では最大11.5 mと高くなります。さらに、各沿岸での津波高さに寄与する断層を調べると、西南日本における津波は遠方の活断層による寄与が大きく、北海道~北陸地方では近傍の活断層による寄与が大きいことがわかりました。

タイトル:物理モデリングによるマントルダイナミクスの解明

要旨:

マントルダイナミクスを理解するためには、多種多様な観測データの解析・解釈が必要不可欠である。そしてその際に最も基本的な情報となるものがマントル内部の岩石の流れ、温度、岩石の隙間に存在する流体(水やメルト)の移動や分布である。私はこれまで主に日本周辺の沈み込み帯に対してこれらの推定を行い、そこからデータ解釈の物理的な妥当性の検証と仮説の検証に必要な観測量の予測を行ってきた。今回はその中でも特に、(1)地震波異方性(特にP波異方性)による東北地方マントルウェッジ内における小規模対流の検出可能性、(2)スラブの複雑な形状による流体の3次元的な移動と地震活動との関係、(3)ベイズ推定に基づく温度構造の不確定さを議論するための枠組みの構築、について紹介する。また最後に、現在進めている研究についても触れる予定である。

地震研究所も「サイエンスアゴラ2020-科学と社会の関係を深める10日間-」に、下記2件で初出展しております。

今年はオンラインでの開催となっており、事前登録受付が始まりました。ご興味ある方はぜひご参加ください。

◆ 「DIY災害対策 ~自分で何ができるか?~」

日時:2020年11月15日 15時15分 -16時45分

概要・申し込み:https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2020/planning/planning_1507.html

地震研からは災害科学系研究部門 の三宅准教授がパネリストをします。

◆ 「西之島の最新情報 -急成長する火山島‐」動画参加

https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2020/planning/planning_y-16.html

※こちらはいつでも見れるオンデマンドコンテンツですが、会期中は、質問を受け付けております。西之島調査に関わる研究者たちが答えてくれるので、ぜひこの機会に西之島について知りたいことをお寄せください。 動画公開は11月15日からです。