地震研究所と参加者とのコミュニケーション促進の場である「懇談の場」が2025年2月26日にハイブリッドで開催されました。

『災害後経済の高性能シミュレーシ ョンを開発』について、マッデゲダラ・ラリス准教授によるお話でした。通訳は藤田航平准教授がされました。

武村俊介助教・三反畑修助教らの論文がAGU Editor’s Highlightを受賞

武村俊介助教・三反畑修助教らの論文が、AGU Editor’s Highlightを受賞しました。

受賞名:Editor’s Highlight

授与機関:American Geophysical Union

論文発行日:2024年10月17日

著者:武村俊介・久保田達矢(防災科研)・三反畑修

受賞論文:Takemura, S., Kubota, T., & Sandanbata, O. (2024). Successive tsunamigenic events near Sofu Seamount inferred from high-frequency teleseismic P and regional T waves. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 129, e2024JB029746. https://doi.org/10.1029/2024JB029746

関連リンク:https://eos.org/editor-highlights/t-waves-may-improve-tsunami-early-warning-systems

Dieno Diba(博士3年)がJpGU2024年大会学生優秀発表賞受賞

Dieno Diba(博士3年)が、JpGU2024年大会学生優秀発表賞を受賞しました。

受賞者:Dieno Diba(博士3年)

受賞日:2024年7月12日

受賞名:JpGU2024年大会学生優秀発表賞

受賞発表タイトル:Structurally constrained magnetotelluric inversion using a modified

regularization constraint: An alternative to the cross-gradient

JpGU2024HP:https://www.jpgu.org/ospa/2024meeting/#sectionS

Han SONG特別研究生がJpGU2024年大会学生優秀発表賞受賞

Han SONG特別研究生が、JpGU2024年大会学生優秀発表賞を受賞しました。

受賞者:Han SONG(特別研究生)

受賞日:2024年7月12日

受賞名:JpGU2024年大会学生優秀発表賞

受賞発表タイトル:3-D joint inversion framework with hybrid structural and petrophysical couplings

JpGU2024HP:https://www.jpgu.org/ospa/2024meeting/#sectionS

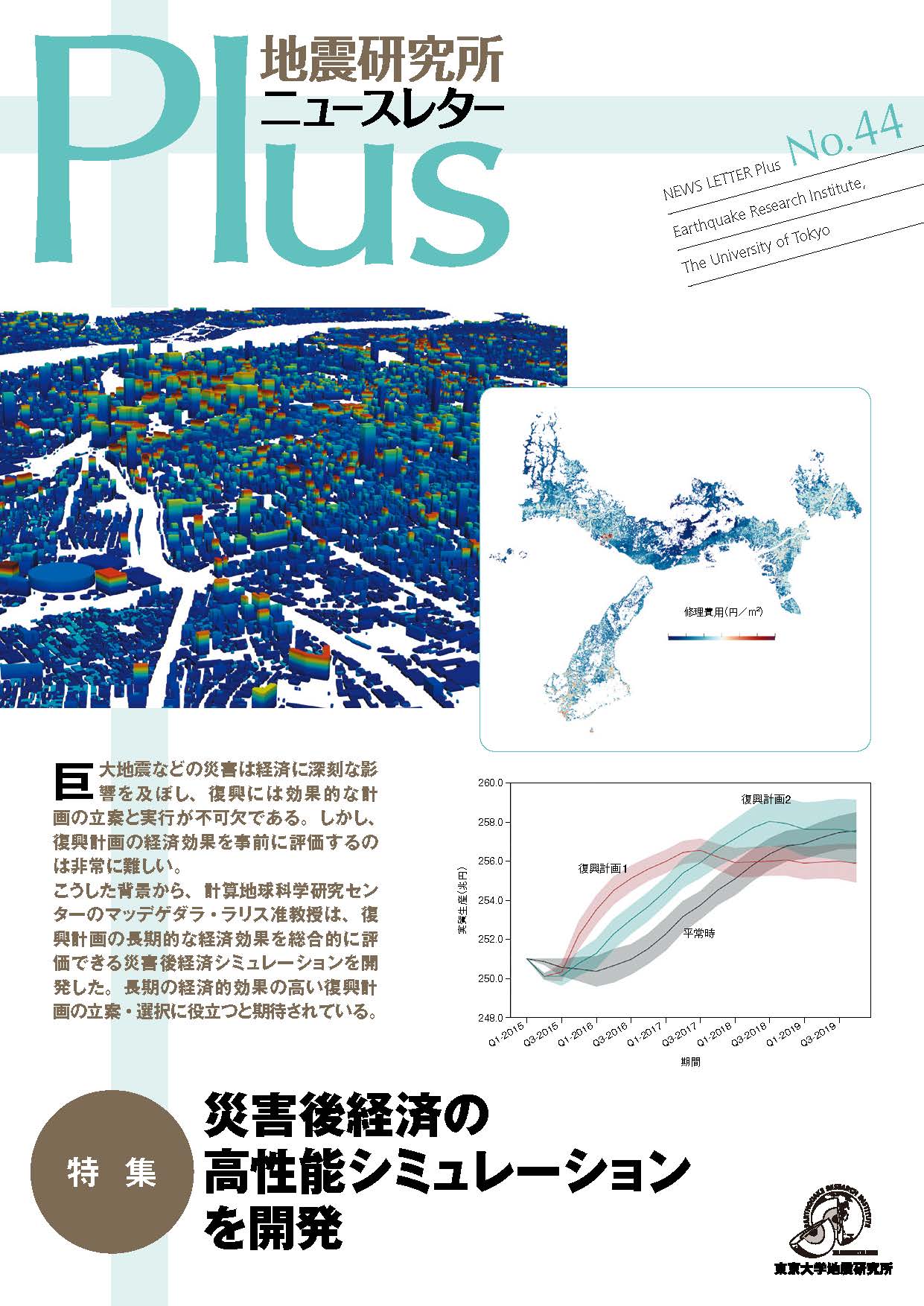

2024年日向灘地震とその余効すべりの過程に沈み込んだ海山が与えた影響について

伊東優治(東京大学地震研究所)

Coseismic Slip and Early Afterslip of the 2024 Hyuganada Earthquake Modulated by a Subducted Seamount

Yuji Itoh (ERI, UTokyo)

Geophysical Research Letters, 52, e2024GL112826.

https://doi.org/10.1029/2024GL112826

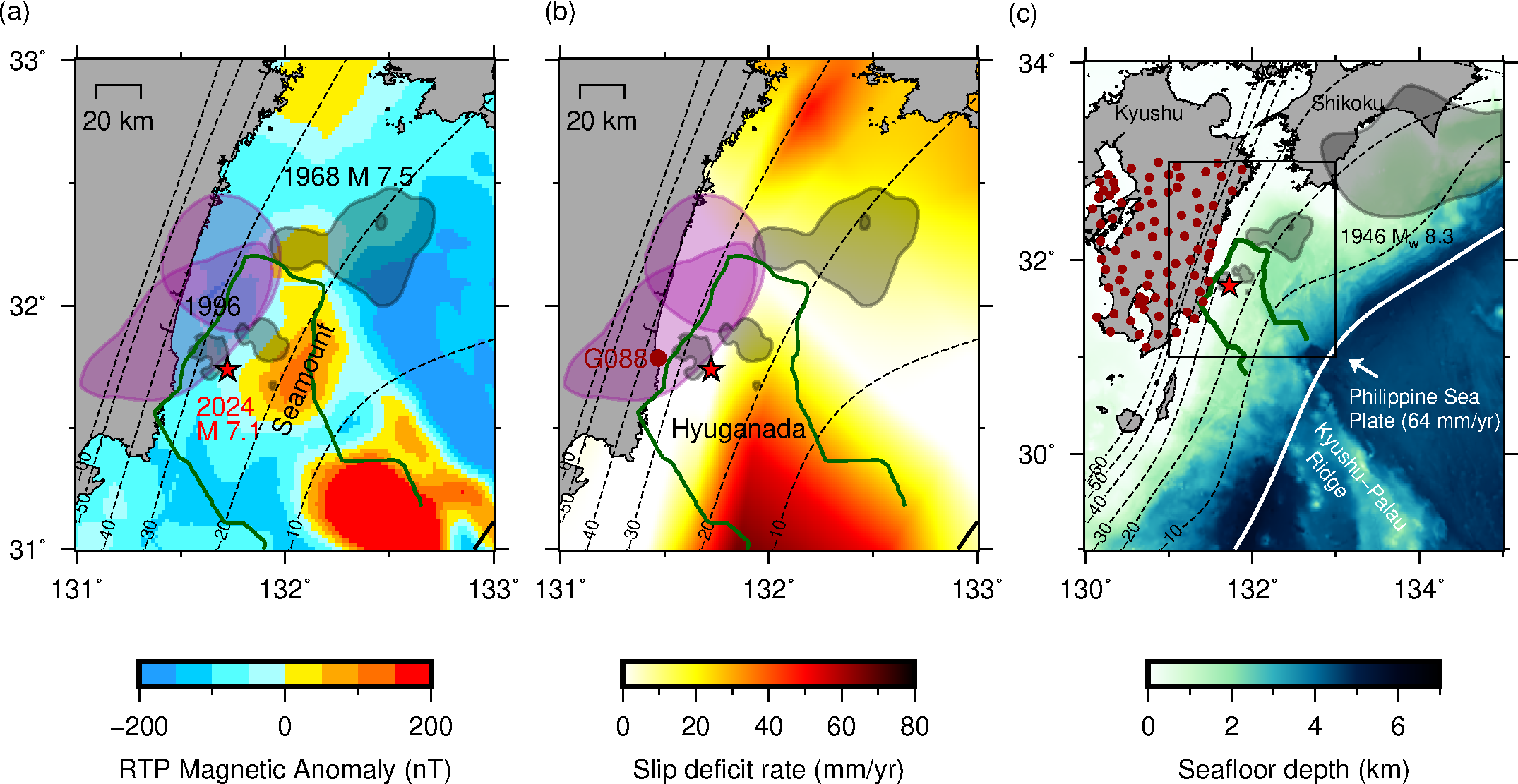

2024年日向灘地震(M 7.1)は日向灘の沖合のプレート境界断層で発生した。日向灘の複雑なプレート境界断層の形状は、フィリピン海プレートともに海底の地形の起伏である九州・パラオ海嶺が沈み込むため、複雑である(図1)。海嶺や海山の沈み込みによりプレート境界断層における断層すべり過程が複雑化することが理論的な考察などから指摘されてきた。本論文では、GNSSにより観測された地殻変動データから2024年日向灘地震の本震時のすべりと、余効すべり(地震後に継続するゆっくりとしたすべり)の分布を推定し、沈み込んだ九州・パラオ海嶺が本震のすべりと、余効すべりへ与えた影響を議論した。

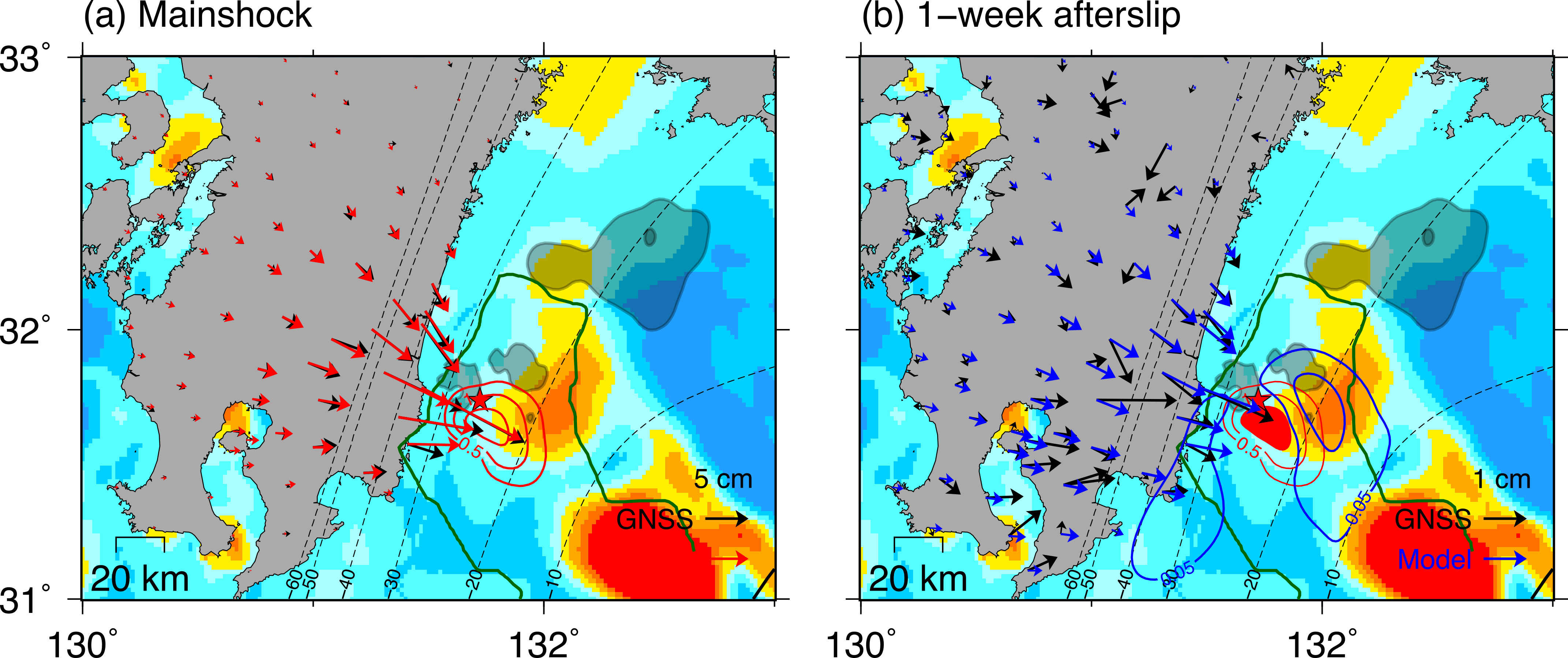

推定された本震時のすべりと余効すべり、沈み込んだ海山の分布の関係を図2に示す。本震のすべりは、磁気異常から推定される海山の位置よりも深部側に位置した。沈み込んだ海山はその深部側の断層にかかる圧縮応力を強め、地震が起こりやすい条件を作り出す。今回の地震はそのような条件下で生じたと考えられる。一方で、海山そのものは地震による断層すべりの進展を止めるとされるため、この海山が今回の本震の浅部への断層すべりの進展を停止させたと考えられる。余効すべりは本震すべりの浅部側と、宮崎県の南東端の沖合に見られ、浅部側の余効すべりは海山と部分的に重なっていた。また、海山の浅部側の余震クラスターの活動開始時刻が、他のクラスターと比べて遅れていることがわかった。このことは、余効すべり域の広がる速度が海山を通過する際に低下することを示唆し、沈み込んだ海山がその直上から深部側にかけて局所的に法線応力を増加させる(プレート境界断層を締める)ことと調和的である。また、宮崎県の南東端の沖合に、本震時のすべりも余効すべりも顕著に見えない領域が存在することがわかった。この領域は長期的に安定してすべり続ける傾向があり、今回の地震がその領域のすべり速度に顕著な影響を与えなかった可能性が示された。そのような断層の振る舞いを説明するには、隣接領域と大きく異なる摩擦パラメタを導入する必要がある。

以上の考察から、2024年日向灘地震(M 7.1)の本震時のすべりと余効すべりの推定結果は、日向灘の断層の力学的な特性やそのパラメタが空間的に非常に不均質であることを示唆しており、それは九州・パラオ海嶺が沈み込んでいることと調和的である。

・2025年6月2日:計算ミスを修正し、図2を差し替えました。

第1044回地震研究所談話会開催のお知らせ

下記のとおり地震研究所談話会を開催いたします。

対面での開催を再開しておりますので、地震研究所へお越しいただければ幸いです。

なお、お知らせするZoom URLの二次配布はご遠慮ください。また、著作権の問題が

ありますので、配信される映像・音声の録画、録音を固く禁じます。

記

日 時: 令和7年2月21日(金) 午後1時30分~

場 所: 地震研究所1号館2階 セミナー室

Zoom Webinarにて同時配信

1. 13:30-13:45

演題:2024年日向灘地震とその余効すべりの過程に沈み込んだ海山が与えた影響

著者:○伊東優治

要旨:2024年日向灘地震の地震時すべりと余効すべりを解析し、沈み込んだ海山がそれらの過程に与えた影響を議論した(査読付き論文:https://doi.org/10.1029/2024GL112826)

2. 13:45-14:00

演題:日光・足尾周辺の3次元電気比抵抗構造【2024年度所長裁量経費報告】

著者:○臼井嘉哉・上嶋 誠、坂中伸也(秋田大学)、山谷祐介(産業技術総合研究所)、小川康雄(東京科学大学, 東北大学)、市來雅啓(東北大学)、本蔵義守(東京工業大学)、黒木英州(気象庁)、北関東MT観測グループ

3. 14:00-14:15

演題:緊急海底地震観測による令和6年能登半島

地震東部震源域における精密余震活動

著者:○篠原雅尚、日野亮太(東北大)、高橋 努・尾鼻浩一郎・小平秀一(海洋機構)・東 龍介(東北大)、山田知朗・悪原 岳、山下裕亮(京大)、蔵下英司、村井芳夫(北大)、一瀬建日、中東和夫(東京海洋大)、馬場久紀(東海大)、太田雄策(東北大)、伊藤喜宏(京大)、八木原寛・仲谷幸浩(鹿大)、藤江 剛(海洋機構)、佐藤利典(千葉大)、塩原 肇・望月公廣・酒井慎一・白鳳丸KH-24-JE01およびKH-24-JE02C乗船研究者

○発表者

※時間は質問時間を含みます。

※既に継続参加をお申し出いただいている方は、当日zoom URLを自動送信いたします。

※談話会のお知らせが不要な方は下記までご連絡ください。

〒113-0032 東京都文京区弥生1-1-1

東京大学地震研究所 共同利用担当

E-mail:k-kyodoriyo(at)eri.u-tokyo.ac.jp

※次回の談話会は令和7年3月21日(金) 午後1時30分~です。

東京大学地震研究所技術職員採用説明会のご案内

東京大学地震研究所技術部では、技術職員を新規採用予定です。

令和7年度末に学部または修士課程を卒業・修了予定の方や民間企業等に在職中の方で、地震研究所で技術職員として勤務することに興味がある方を対象に、オンライン説明会及び現地説明会を実施いたしますので、是非、ご参加ください。

◆オンライン説明会開催日時:内容はいずれも同じ

2025年3月 8日(土)①10:00~10:30 ②11:00~11:30 ③13:00~13:30 ④14:30~14:30オンライン開催

2025年4月12日(土)①10:00~10:30 ②11:00~11:30 ③13:00~13:30 ④14:30~14:30オンライン開催

◆現地説明会開催日程:2025年5月9日(金)14:00~16:00

会場:東京大学地震研究所 東京都文京区弥生1-1-1地震研究所1号館

特に服装の指定はございませんので、楽な服装でお越しください。

◆参加人数:特になし

◆参加資格:就職・転職を検討している方で、東京大学地震研究所の技術職について興味がある方。学部生の参加も歓迎します。

◆申込締切:3月8日開催:3月7日(金)17:00まで 4月12日開催:4月11日(金)17:00まで 5月開催:5月8日(木)17:00まで

◆開催概要:東京大学地震研究所技術部紹介及び公募概要や業務内容の説明、先輩技術職員との対話など。

◆申込登録:次のいずれかにより事前にお申込ください。

(1) マイナビ(東京大学地震研究所の採用情報掲載ページ)からの申し込み

https://job.mynavi.jp/26/pc/search/corp270574/outline.html

(2) 以下のFormsからの申し込み

https://forms.office.com/r/rci4YqCQ8A

※説明会申込受付後、開催情報等をメールでお知らせします。

◆地震研究所技術部のページおよび技術職員からメッセージはこちら

URL: https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/gijyutsubu/

URL: https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/gijyutsubu/message/

◆リクルート情報の詳細はこちらのページをご覧下さい。 ※2025.3.1公開予定

東京大学地震研究所 https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/recruitinfo/

マイナビ2026(東京大学地震研究所)https://job.mynavi.jp/26/pc/search/corp270574/outline.html

お問合せ:

東京大学地震研究所庶務チーム(人事担当)

電子メール:jinji%eri.u-tokyo.ac.jp(%を@に置き換えてください。)

電話:03-5841-5668

東京大学工学系研究科社会基盤学専攻2026年度大学院進学希望者向け説明会・研究室紹介について

東京大学工学系研究科社会基盤学専攻では、2026年度大学院入試(2025年夏実施)の受験を検討されている方を念頭に説明会・研究室紹介を2025年3月9日にオンラインで実施いたします。

詳細については、社会基盤学専攻HP(http://www.civil.t.u-tokyo.ac.jp/graduate_school/)をご覧ください。皆様のご参加をお待ちしております。

※地震研究所は、「理学系研究科(地球惑星科学専攻)をはじめとし、工学系研究科(社会基盤学専攻、建築学専攻)、大学院情報学環・学際情報学府(学際情報学専攻総合分析コース・先端表現情報学コース)、情報理工学系研究科(数理情報学専攻)などと協力しつつ、世界的にも指導的役割を果たしうる研究者を育成する」ことを目指しており、上記の部局の学生を受け入れています。地震研究所の研究室に所属希望の学生の方はこれらの専攻大学院試験受験をご検討ください。

Friday Seminar (14 February 2025) Alexandre Schubnel (ENS Paris/CNRS)

Title: Periodic seismicity: from the laboratory to Nepal

Abstract:

Small transient stress perturbations are prone to trigger earthquakes and a better understanding of the dynamics of earthquake triggering by transient stress perturbations is essential in order to improve our understanding of earthquake physics and our consideration of seismic hazard. In the Earth’s crust, these transient stress changes can be caused by various sources (passing of seismic waves, forcing by tides, hydrological load, and other seasonal climatic loads).

At the laboratory scale, we describe an experimental fault system, which mimics the natural seismic cycle, at the laboratory scale. Periodic perturbations of stresses (of variable amplitude and frequency) are superimposed to a far field loading during the frictional shearing of a granular gouge. The experimental system is instrumented so that acoustic emissions (AEs), deformations and stresses, can be continuously recorded during the experiments. Experimental results show that both background seismicity and modulation increase with loading rate, increasing perturbation amplitude and period. The magnitude-frequency distribution of AEs is also computed and we show that the Gutenberg-Richter b-value oscillates with stress oscillations.

At the field scale, Nepalese seismicity has been reported as having seasonal variations. We here re-investigate this seasonal nature by analyzing Nepalese seismicity over a period of 20 years, as detected by the Nepalese national network, restricting ourselves to earthquakes located along the eastern and central sections of the Nepalese Main Himalayan Thrust. In the light of our experimental observation of b-value dependency to transient stressing, we investigate potential Gutenberg-Richter b-value annual variations. We use GRACE and GRACE-FO large-scale mass distribution data to resolve the stress tensor variations generated at depth by transient surface loads and find that that mean annual b-value peaks when Coulomb stress reaches its recurring lowest value during the summer monsoon, suggesting a periodic clamping of the Main Himalayan Thrust.

Our observations may help complement our understanding of the influence of low inertia stress phenomena on the distribution of seismicity, such as observations of dynamic triggering and seismicity modulation by tides or hydrological loading.