ウェブ掲載日:2019年12月16日

西之島では2018年の小規模活動(第3期)に続いて,2019年12月4日,新たな活動が始まった.火山噴火予知研究センターでは,この活動についてひまわり8号,GCOM-C/SGLI(しきさい)等の衛星赤外画像により噴火経過の観測を行っている.

今回の観測によって,2019年12月の活動は2017年噴火(第2期)の最盛期を上回る高い噴出率をもつことがわかった.今後の経過が注目される(これまでの活動,予想される災害等については,“2013年11月21日西之島の噴火活動”*1,“西之島噴火に伴い発生する可能性がある津波について”*2等を参照).以下に,12月4日から13日までの経過を報告する.

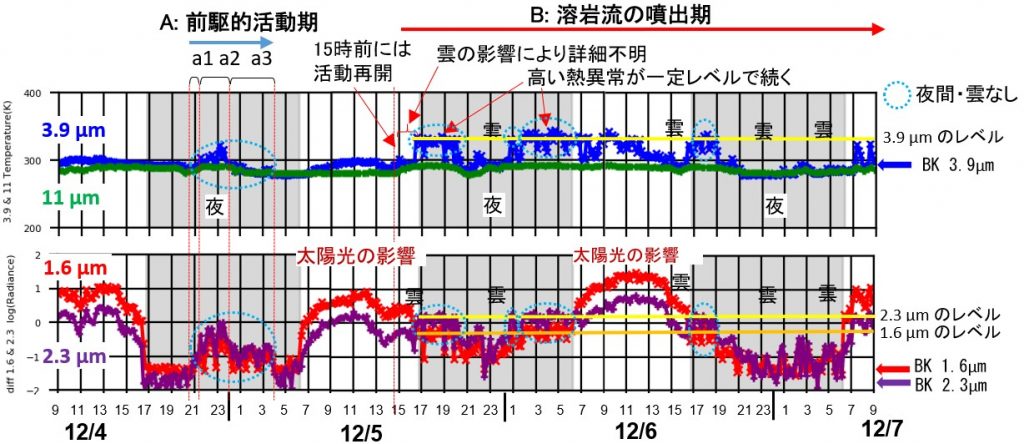

12月4日-5日未明:

西之島では2019年12月4日夜から5日未明にかけて噴火と思われる熱異常が観測された.活動は,4日20時50分頃から徐々にレベルが上がり(a1), 21時30分頃~0時頃には高い状態(a2)となり,その後若干低下したものの比較的高い状態が5日0時~3時50分頃まで継続し(a3),4時頃にバックグラウンドレベルまで低下した(A: 前駆的活動期)(図1).この間,爆発的噴火や溶岩流の噴出等が起きたと考えられる.

12月5日午後:

先の活動は一旦収まったかに見えたが,5日15時前に活動が再開した.16時30分以降,高い熱異常が一定レベルで継続する(図1)ことから,この頃には溶岩流が定常的に噴出していたと考えられる(B: 溶岩流の噴出期).

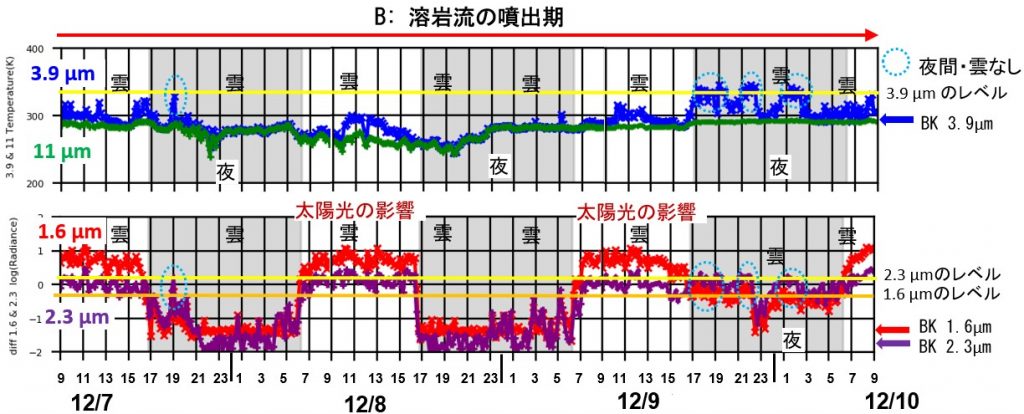

12月5日夕方-10日夕方:

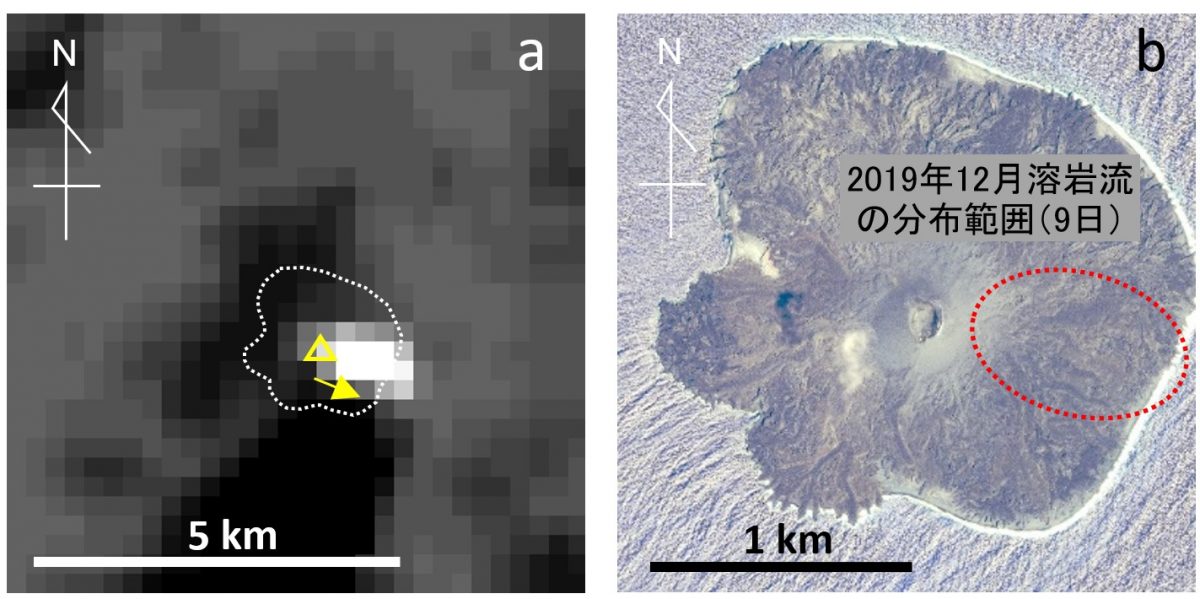

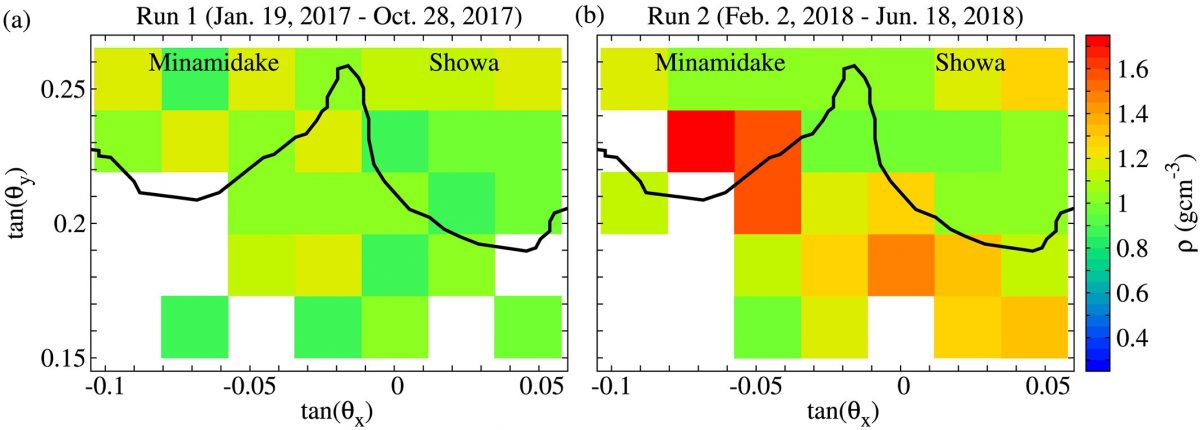

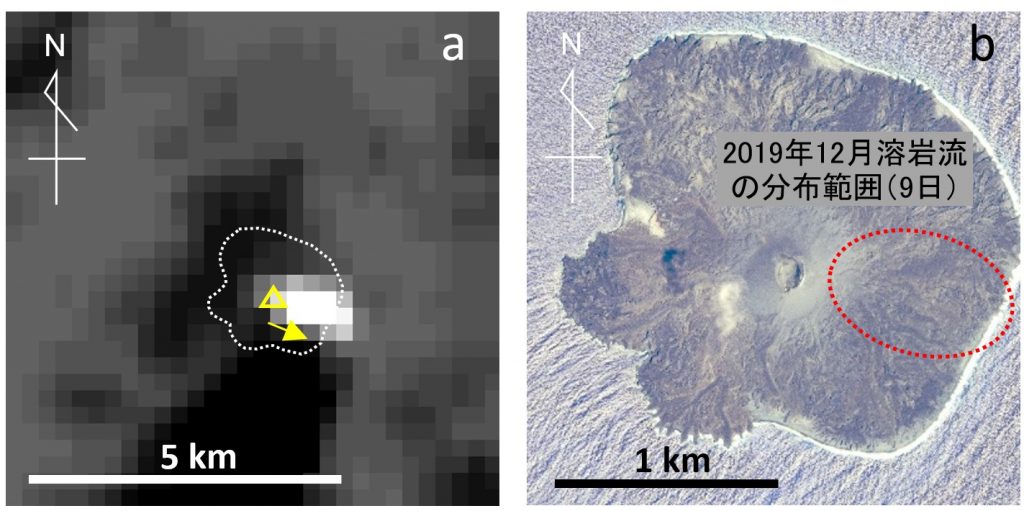

一部,雲の被覆により確認できない部分もあるが,10日夕方までほぼ一定レベルの熱異常が続くことから(図2), 5日夕方に始まった溶岩流の噴出は,この間ほぼ一定の噴出率で継続していたと考えられる(各バンドの黄色/オレンジの実線). 9日の「しきさい」熱赤外画像で,島中央部にある火砕丘の東側基底部付近から噴出したと思われる溶岩流(白色部)が,東南東に向かって 700~800 m 程流下しているのが認められる(海に達している) (図3).

12月10日夜-11日未明:

12月5日から一定レベルの溶岩噴出が続いて来たが,10日22時から11日6時頃にかけて熱異常レベルが上がる(赤太矢印間)ことから,この間,噴出率が上昇したと考えられる(図4).

12月11日-13日:

熱異常のレベルから,11日6時頃から続く高い噴出率は,現在(13日6時)も継続していると考えられる.

噴出率の推定:

ラウン2015年噴火及び西之島2017年噴火(Kaneko et al.,2019a,2019b)のデータから求めた“夜間ひまわり8号1.6μmバンド輝度値と噴出率の間の経験式(ER-model ver.1)”を基に,噴出率の推定を行った.噴火当初の噴出率は 0.29 x 106 m3/dayであったが,11日5時以降は 0.45 x 106 m3/day 程度まで高まっていると推定される.この値は,2017年噴火の最盛期の噴出率を上回っている. (2019 年12月13日 文責・金子)

リンク:

*1: ”2013年11月21日西之島の噴火活動“ http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/2017/04/21/2013%E5%B9%B411%E6%9C%8821%E6%97%A5%E8%A5%BF%E4%B9%8B%E5%B3%B6%E3%81%AE%E5%99%B4%E7%81%AB%E6%B4%BB%E5%8B%95/

2* ”西之島噴火に伴い発生する可能性がある津波について“ http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/VRC/nishinoshima/nishinoshima_tsunami/