2016年4月14日21:26分頃熊本県で発生した地震についての情報を、『地震・火山情報』のページにて公開いたしました。

大森房吉と今村明恒(その1)

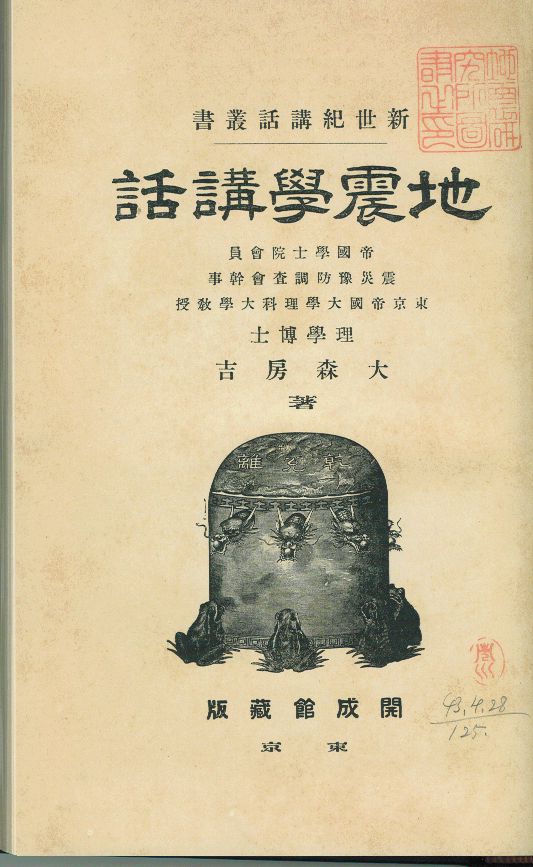

大森の震災予防調査會での八面六臂の活躍を支えていたのは、今村明恒(あきつね)です。大森と今村は東京帝国大学理科大学の3年違いの先輩・後輩の関係で、今村が入学した年、大森は闘病生活中の関谷に代わり、大学院生のまま地震学助手を委嘱されます。後に大森は東京帝国大学地震学教室の教授、今村は助教授となりますが、今村は本来の身分は陸軍教授で、帝国大学の方は23年間無給の助教授でした。大森には『地震学講話』、今村には『地震学』の著作があり、明治・大正期の我が国の地震学の骨格を示すものとなっています。

『地震学講話』(大森房吉)目次

1.諸説

2 .地震と火山との関係

3.地震と時との関係

4.大地震の余震

5.地震と地理との関係

6.地震動略解

7.地震観測器械

8.普通地震動の験測

9.極小の微動

10.脈動

11.遠地地震の観測

12.地面の傾斜並に地震動の性質

13.東京(江戸)の地震

14.大地震の震動および震害

15.構造物の震害

16.単一なる構造物の震害

17.耐震家屋構造に関する注意

18.鉄骨および鉄筋構造と米国 加州の地震

19.橋梁、烟突、灯台、水道、道路、堤防等の震害

20.海水の震動

21.震動区域、震原地震の原因

22.地震の予知及び震害の防御

22.地震の予知及び震害の防御

『地震學』(今村明恒)目次

1.地震の現象

①近世の地震に就て

②歴史地震

2.地震の分布

①地震の発生地

②地震の発生期

3.地震の観測

①普通地震計

②記象の分析

③微動計

④観測の結果

⑤地震観測器械の応用

4.震災軽減法

①地震に遭遇したる時の注意

②地震の前知法

③震災を避くべき位置の選定

④建築法

大森房吉と今村明恒(その2)

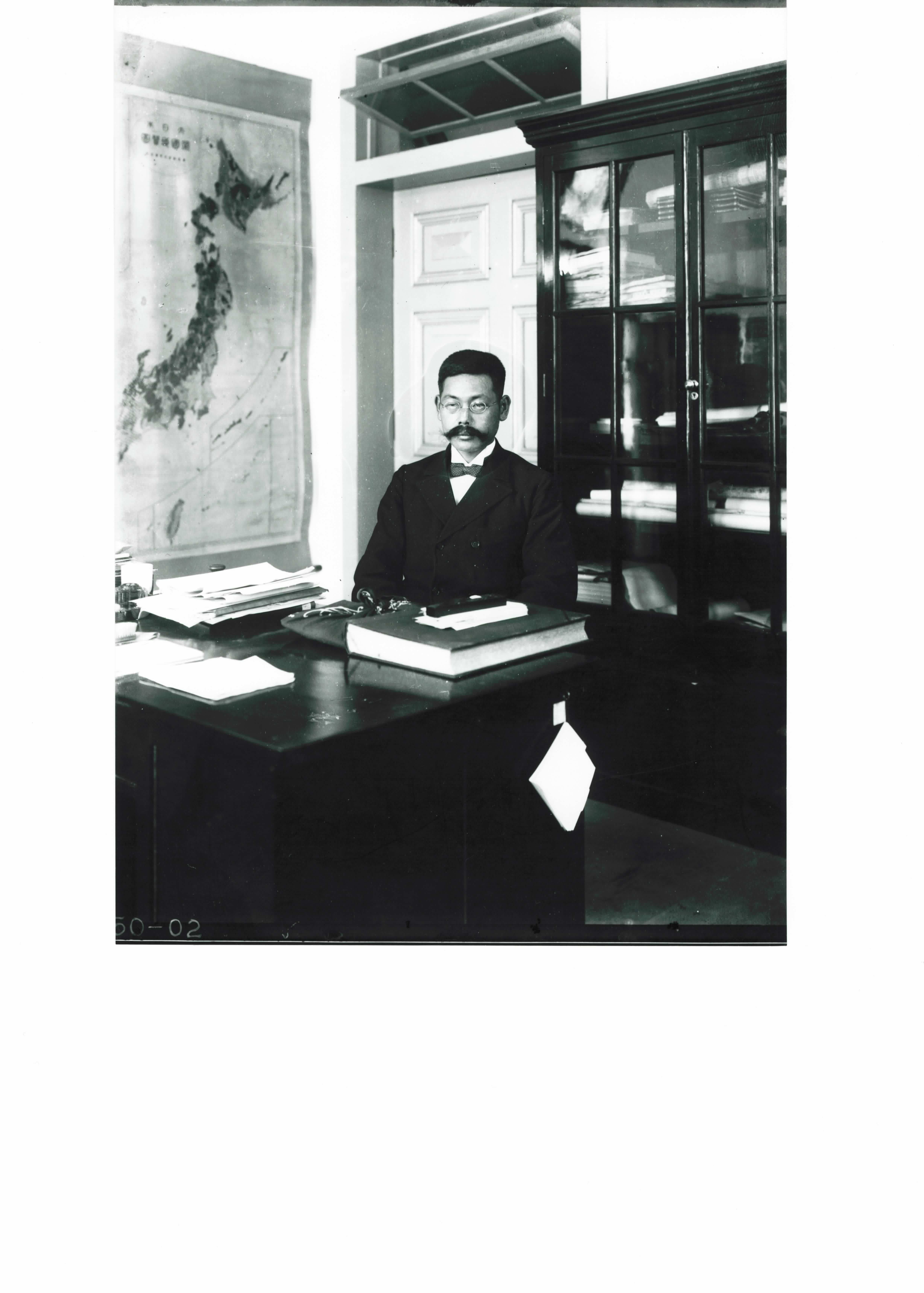

大森房吉の震災予防調査会での活躍は以前にも触れましたが、お雇い外国人研究者の後を受けて大森は獅子奮迅の働きをしました。明治・大正期の地震学がときに「大森地震学」と呼ばれることが、よくそれを表しています。

彼の多くの業績の中から代表的なものとしては、

1.大森式水平振子地震計(大森式地動計)の開発

2.「大森の絶対震度階」の 設定

3.余震の減少等に関する研究

4.初期微動と震源距離の関係式の研究

などが挙げられますが、その中心をなす性格は、「統計的地震学」といえるものです。たとえば彼は地震と気象との関連に関心を持っていましたが、地震頻度と気圧の相関を見ようとしていることなどもその一例でしょう。

大森式長周期地震計

特に初期の地震学の発展は、精度・信頼性の高い地震計の開発と共にありました。中央気象台の観測業務に当初用いられたのは、ユーイング式かすがい地震計、グレイ=ミルン=ユーイング式地震計などでしたが、やがて彼が開発した大森式地動計・微動計・簡単微動計が併置されるようになります。そして各測候所から中央気象台に集められた観測資料を受けて、震源地を決定し公表するのは大森個人にゆだねられていました。地震観測における中央気象台の東京帝国大学地震学教室からの独り立ちは、中央気象台長・岡田武松を待たなければなりませんでした。

またたとえば、サンフランシスコで「地震学における世界最高の権威者」と紹介されるなど、彼の国際的な活躍も見逃すわけにはいきません。ブリタニカ百科事典(1902)などは、「奇妙に見えるだろうが、地震現象に関する研究の進歩および関心の世界的な拡大は、日本での成果から始まった」 と記しています。インド・カングラ地震(1905)、サンフランシスコ地震(1906)、イタリア・メッシナ地震(1907)と、立て続けに外国へ現地派遣されたりもしています。

大森房吉と今村明恒(その3)

明治・大正期の日本の地震学を代表する大森と今村ですが、二人の間には長期間続く大きな軋轢がありました。その原因は学説上の対立・防災についての基本的な考え方の相違と、感情的な齟齬に分けられるでしょう。

二人の軋轢の始まりは、濃尾地震の予備調査を大森が今村に指示したところからではないかと言われますが、学説上の対立が最初に起きたのは、明治三陸地震津波(1896)がきっかけとなった、

①津波の原因論

に関するものでした。今村が「海底地殻変動説」、大森が「流体振子説」を主張する論争は、10年間にもおよび、当時の研究者の多くは大森を支持し、今村は学界に於いて孤立します。その後、今村説が受け入れられることになるのですが、この時の周囲のあり方も、両者の感情的な溝を深めたのではないかと考えられます。

そのほかにも、

②大正3年(1914)の桜島大噴火を巡る大森の安全宣言

桜島の活動が活発になり、地元鹿児島では地震が群発し人々の不安が高まっていました。出張調査を依頼された大森は、現地入りしてさっそく知事と面談し、未調査の段階で安全宣言を出します。人心の安定が喫緊の課題だったのです。しかし間もなく桜島が大隅半島と繋がるような大規模噴火が始まり、大きな被害を出すことになります。残された記念碑には「住民ハ理論ニ信頼セズ・・・」という文言が刻まれますが、この草案を書いたのは今村だと言われています。故郷鹿児島の大きな被害に、今村の心中は穏やかではなかったでしょう。

大森房吉と今村明恒(その4)

③大正4~5年(1915~1916)の房総の群発地震に対する評価(前震の有無)

房総地方に於いて、6日間に65もの地震が群発し、人々の間での60年地震周期説とあいまって、不安が高まっていました。今村は「先ず今のところ九分九厘までは安全と思うが、然し精々注意を加え、火の元は用心して置くに越したことはない」と述べましたが、この防災を意図した発言が逆に作用し、戸外で寝泊まりする人まで現れる事態となりました。折から京都で大正天皇即位式が行われている最中でもあり、報せを受けた大森は「徒に市民に不安心を懐かしめ」たことを叱責し、○○先生からは「今村に任せて置いては例の人騒がせをするばかりだから」と、急遽帰京を促されたと書いています。

しかし何といっても社会的にもっとも影響が大きく、大森に②や③の対応が求められることになった発端は、

④今村の「市街地に於る地震の生命および財産に対する損害を軽減する簡法」(1905)という文章(雑誌『太陽』)

でした。趣旨は火災による被害に対する注意が主になっていますが、「今、例を東京にとりて(中略)其の将来、如何なる時期に、如何なる大震を発生し、且つその損害が如何なる程度に上がるべきかを推測せんとす」「かくの如き大震が我帝都に再演せられなば、其の損害果たして幾何に上がるべきか。死者十万乃至二十万」 として、安政大地震以来50年を経過しているとして来る大地震への注意を促しました。

ところが翌年になって東京二六新聞が、「今村博士の説き出せる大地震襲来説、東京大罹災の予言」というセンセーショナルな見出しを付け、「学理より大地震の襲来を予言」などと報じたことから、デマなども流され社会的な問題に発展します。大森から知らされた今村はさっそく記事の訂正を求めますがかなえられず、他紙も「 大地震襲来は浮説」などと沈静化に努めましたが収まる気配はなく、そこで説かれた防災の心得なども、かえって人々の不安を煽る結果になりました。

さらに記事から一月近く経つ頃、東京では二日続けて強い地震があり、中央気象台員をかたる者が、「午後三時と五時の間に東京に大地震あるべければ用心すべき趣」を電話であちこちに通報するなどの、悪質なデマも飛び交うようになります。大森は遂に「東京と大地震の浮説」という一文を雑誌に掲載し、今村の前稿を「学理上根拠無きものなれば」「今後約五十年の内に、東京に大地震が起こりて、二十万人の死傷者を生ずべしとの浮説」として「俗説・迷信」と並べて厳しく批判しました。『震災予防調査会報告』でも同趣旨の厳しい批判を繰り返しています。

関東大震災

東京大地震の問題は、関東大地震が今村が予想した相模湾付近を震源として起こり、主に懸念していた火災によって死者・行方不明者10万5千余人、全・半壊家屋20万余棟、焼失家屋21万余棟の甚大な被害を招くという、悲劇的な結末を迎えました。

当時、大森は汎大平洋学術会議に出席のためオーストラリア出張中でしたが、シドニーのリバービュー天文台長の案内で地震観測所の地震計の前に立ったその時、針が大きく振れ、記録を精査したところ東京近傍で起きたものであることを知って、愕然としたという話が残されています。

大森も往路の船中の雑談の中で、次の大地震が起きるは関東付近だろうと予想していますが、「私がそういうことを発表しては人心を動揺させる恐れがあるから、いよいよ確実だという信念を得るまでは公表致しません」と話していました。船中での予想的中を賞賛されて、「少なくとも60年後であろうと考えていました」と答えています。

一方、地震学教室の後を預かっていた今村は、発震後ただちに記録を調べ、約30分後には内外の新聞記者に対して調査結果と被害予測、以後の見通しを発表しました。

大森は帰国を急ぎますが、出発前から不調だった体調は帰路の船中でますます悪化し、そのまま東大病院に入院することになります。船を迎えに出た今村に対し、「今度の震災につき自分は重大な責任を感じている。譴責されても仕方はない」と述べ、1ヶ月後には後事を今村に託して亡くなります。

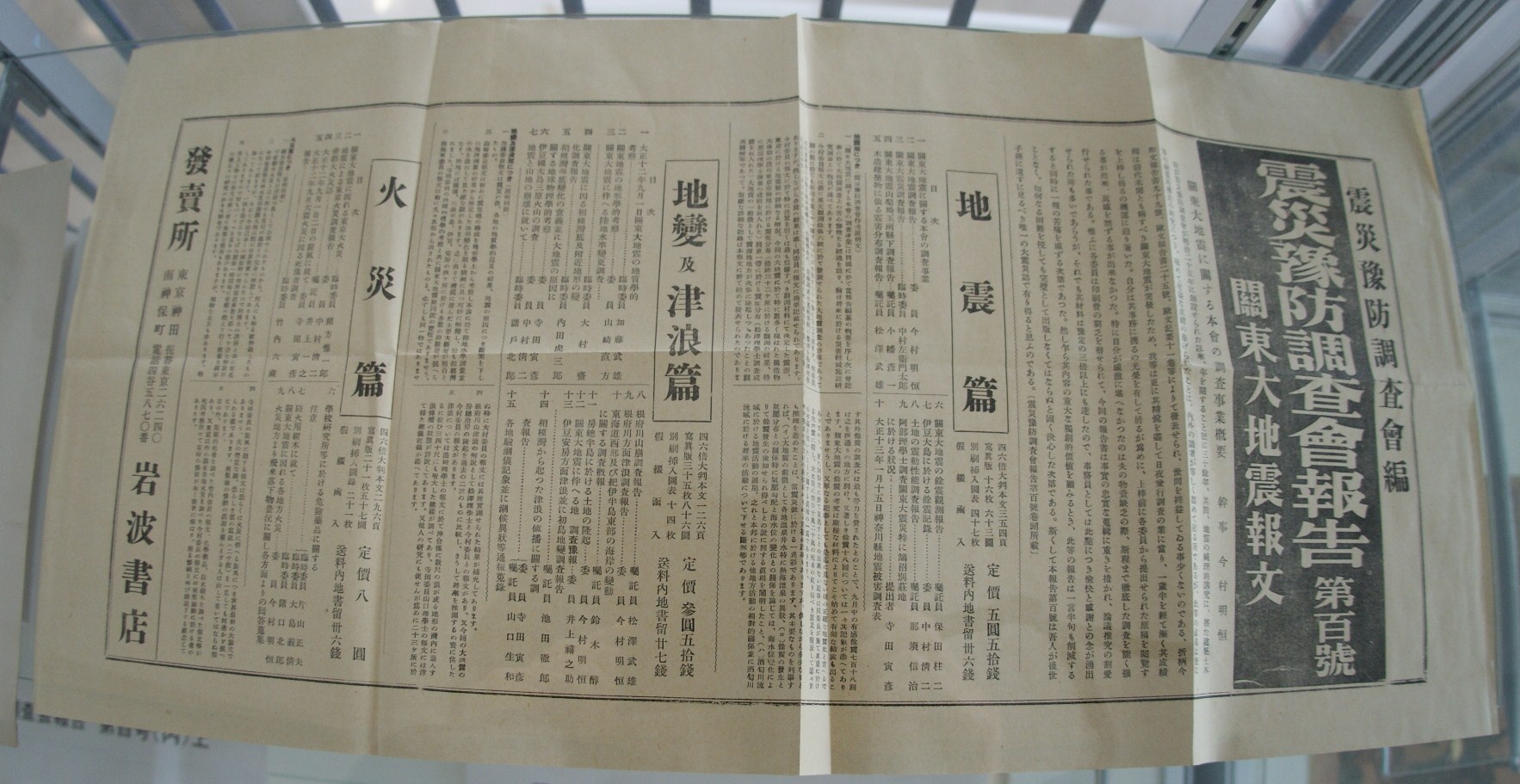

地震学教室と同時に震災予防調査会を預かることになった今村は、さっそく諸方面に働きかけて調査を依頼すると共に、『震災予防調査会報告 第百号』を「地震篇」「地震及津波篇」「建築物篇」「建築物以外の工作物篇」「火災篇」に分けて刊行しました。

両者の間の軋轢には感情的な問題もあったとはいえ、“置かれた立場の相違”が大きく関係していました。災害情報・危険情報の発信・受容のあり方について、 今なお古くて新しい問題を投げかけています。

震災予防調査会報告(100号パンフ)

今村の孤立

関東大震災の悲惨な状況を前に、わが国における地震学の再構築は、差し迫った問題となりました。その年の暮、東京帝国大学理学部に地震学科が設置されますが、当時の観測所が本郷・筑波の2点のみであったのに対し、中央気象台は全国に地震観測網を有していました。

今村はすでに大正8年(1919)に「地震前知問題の研究費概算」という過去の地震活動調査と地殻変動調査によって、大地震を予知しようという膨大な費用を要する研究構想を立てていました。今回は震災予防調査会の幹事として、新しい研究機関としての「地震研究所」設立案を提出します。東京を初め3カ所に研究所、7カ所に付属観測所を置くというものでした。 その内容は微小地震観測と地殻変動観測を軸とし、それまでに行われてきた震災予防調査会の事業を、そのまま拡大する方向のものでした。必要とされる予算は臨時費425万円、経常費年額70万円、人員140人というものであり、震災予防調査会の経常費が年額3万円であったことを考えると、その計画はあまりに壮大に過ぎるものでした。野心的な今村案が受け入れられませんでしたが、その最大の理由は、前例のない膨大な経費によるものと思われます。

案への賛同者はほとんど無く、彼は孤立しますが、妥協しようとはしませんでした。また案の提出に際して、文部省との関係がこじれることもあったようで、「今村地震博士東京を逃げ出す 文部省に苛められて、例の研究室案が丸潰れ」などと、当時の新聞が報じています。軋轢を繰り返しながらも日本の地震学を背負ってきた大森・今村地震学のあり方は、岐路に立つことになります。

大森・今村地震学への反省

それは単に経費の問題だけではなく、大森・今村に代表される統計地震学そのものに反省を促すものでもありました。関東大震災の悲惨な状況を前に、わが国における地震学の再構築が、差し迫った問題となったのです。今村とは異なる角度からの地震研究所構想が、水面下で進められていました。

例えば物理学者・長岡半太郎は、「遺憾ながら今日に至るまで得たことは、多くは、皮相的に流れたる嫌があって、まま基礎的方面に欠点を認めた。今度の地震こそ研究方針につき一転機を促していることは、誰も異存なきことであろう」と言い、石原純は「今までは地震の歴史的統計の研究が多かったのではないか、今後はもっと地震波動を物理的に研究せよ」、寺田寅彦は「本当の地震学は此を地球物理学の一章として見た時に始めて成立するのではないか」などと述べています。その背景には、ウェゲナーの大陸移動説やアイソスタシー説がありました。

彼らの主張を端的にいえば、それまでの統計的研究や観測に重点を置いたものではなく、振動工学や物理学、地球物理学等の立場から地震現象を理解するべきだというものでした。船舶工学科出身で振動論を専門とする末広恭二、理学部の寺田寅彦、田中舘愛橘、長岡半太郎らは、東京帝国大学総長古在由直(こざい よしなお)らの後援を得て、今村案の1/7の予算で「地震研究所案」を立案し、勅令第311号により大正14年(1925)11月14日に官制が公布されます。同日付で震災予防調査会は廃止。震災予防に関する重要事項を審議する、震災予防評議会が発足します。

設立の理念

地震研究所官制の一部、興味深い箇所を抜き出してみましょう。ここには新しい地震研究所の特色が、よく現れています。

第1条 東京帝国大学ニ地震研究所ヲ附置ス

第2条 地震研究所ハ地震ノ学理及震災予防に関スル事項ヲ掌ル

第4条 所長ハ帝国大学教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス 所長ハ東京帝国大学総長ノ監督ノ下ニ於テ地震研究所ノ事務ヲ掌理ス

第5条 所員ハ帝国大学ノ教授及助教授其ノ他ノ関係各庁高等官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス 所員ハ所長ノ監督ノ下ニ於テ研究ヲ掌ル

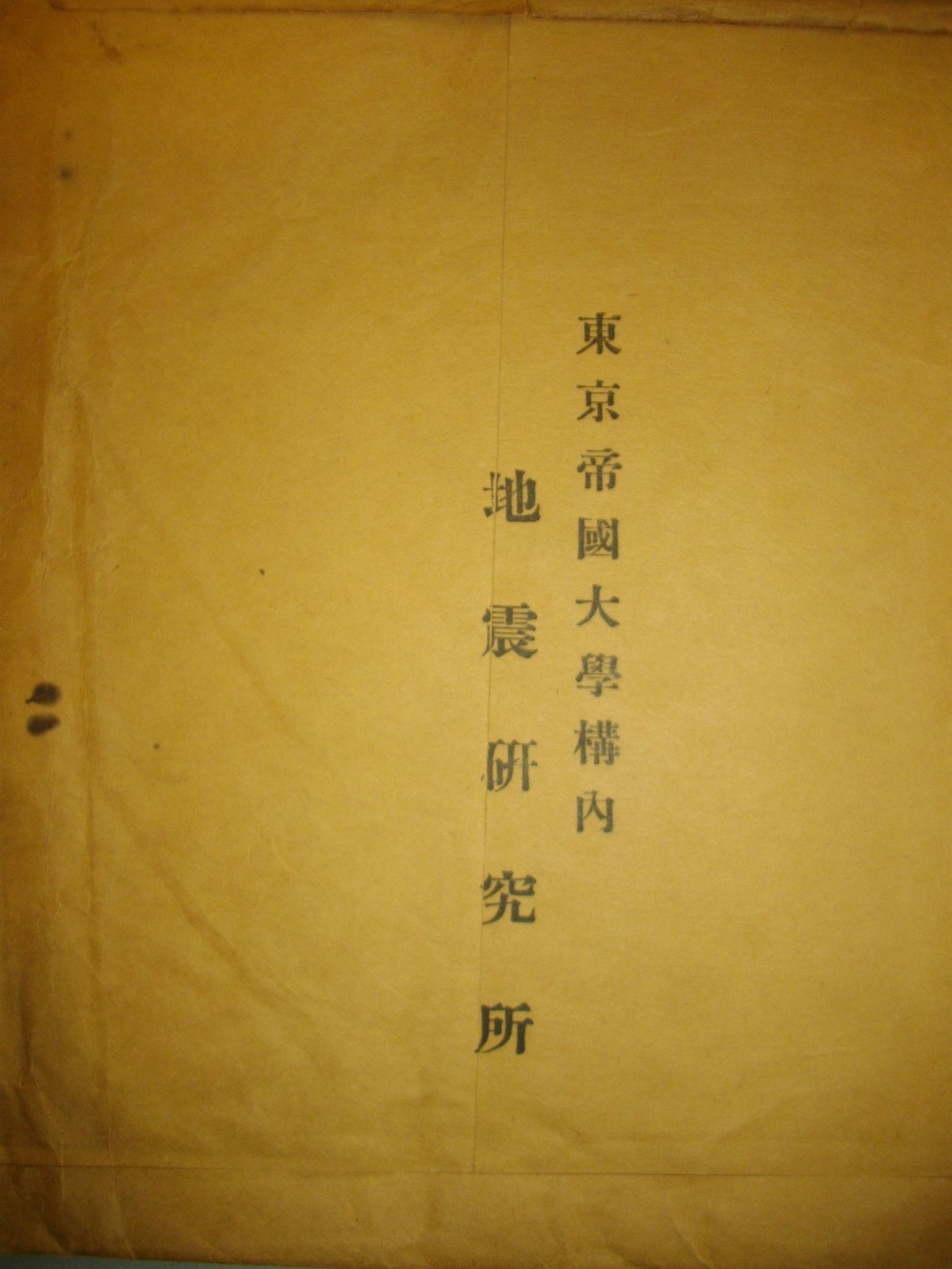

まず東京帝国大学に「附置」する日本の地震研究所であること、「地震の学理と震災予防」を掌ること、所長は東京帝国大学教授に限定されないこと、所員は東京帝国大学や他の帝国大学の教授・助教授に限らない開かれた組織であること等が、明確に示されています。残されている当時の公用封筒には、「東京帝国大学構内 地震研究所」と2行に分かち書きされています。 また帝国大学の教授で所員となった者は、学生対象の講座を受け持つことなく、研究に専念できることになっていました。

公用封筒

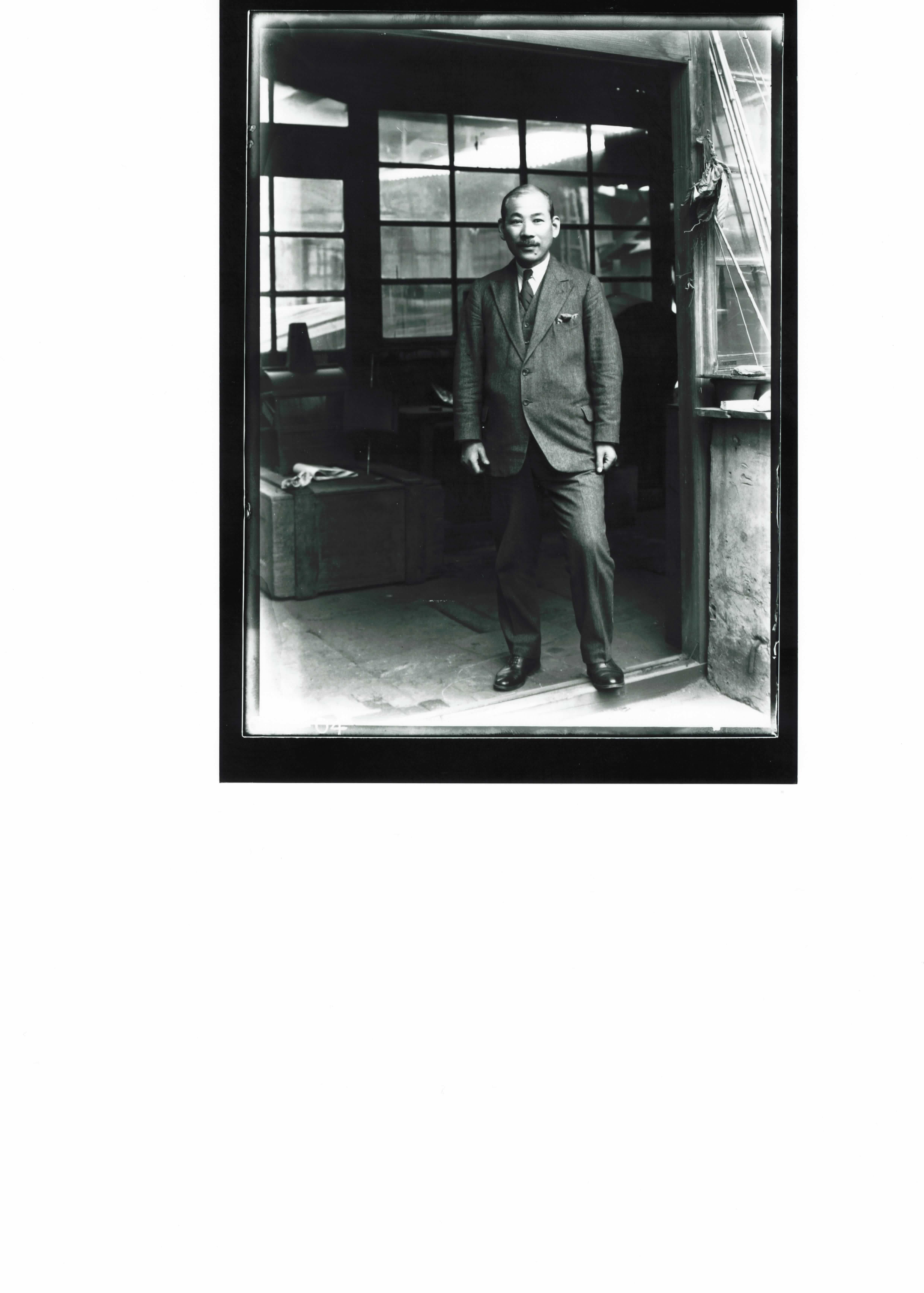

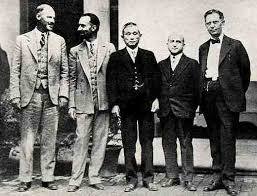

初代所長・末広恭二

初代所長が地震学者でなく、造船工学を専門とする末広恭二であることには、誰しも意外の感を抱くでしょう。

彼は新聞記者、政治家、小説家を兼ねた末広鉄腸(てっちょう)の息子で、明治33年(1900) に東京帝国大学工科大学造船学科を卒業。長崎三菱造船所に勤務しますが、翌年には大学院に戻って講師を務めるかたわら、物理学科の聴講生となります。

そして明治44年(1911) には工科大学教授となり、大正7年(1918) の三菱造船所に研究所設立を提案し、その初代所長となります。

もともと地震動の問題に関しては大きな関心を持っており、地震動の正しく記録する方法について考えをめぐらし、後には地震動分解器というようなものを考案したりもしています。

彼の弟子であり、地震研究所2代目所長となった石本巳四雄の回想によると、末広の船舶模型の動揺研究を手伝った際に、「工科のような実験になってはいけない」と注意されたというところを見ても、彼が振動工学に基礎を置きながらも、より物理学的な視点に立ち、その点が大森・今村地震学とは異なる新しい研究体制を目指す、寺田寅彦や長岡半太郎たちの指向にかなうところがあったと思われます。寺田も「すべてが物理学者風であったようにみえる」と評しています。

今村の震災予防調査会の延長としての研究所案が受け入れられなかった理由としては、その膨大な予算規模の問題とともに、「物理学的視点」の問題が大きかったことを示すものでしょう。

中央が末広恭二

そして三菱造船所の研究所設立提言や所長就任に見られる政治的・実務的な能力も、地震研究所設立に当たっての総長古在由直の支持を得るのに役立ったと思われます。そのあたりについてははっきりした資料は見当たりませんが、計画実現への現実的な線路を敷いたのは、末広ではなかったかと推測されます。